俄羅斯泛北極河流熱排放對北極海冰消融的古今結合影響機制

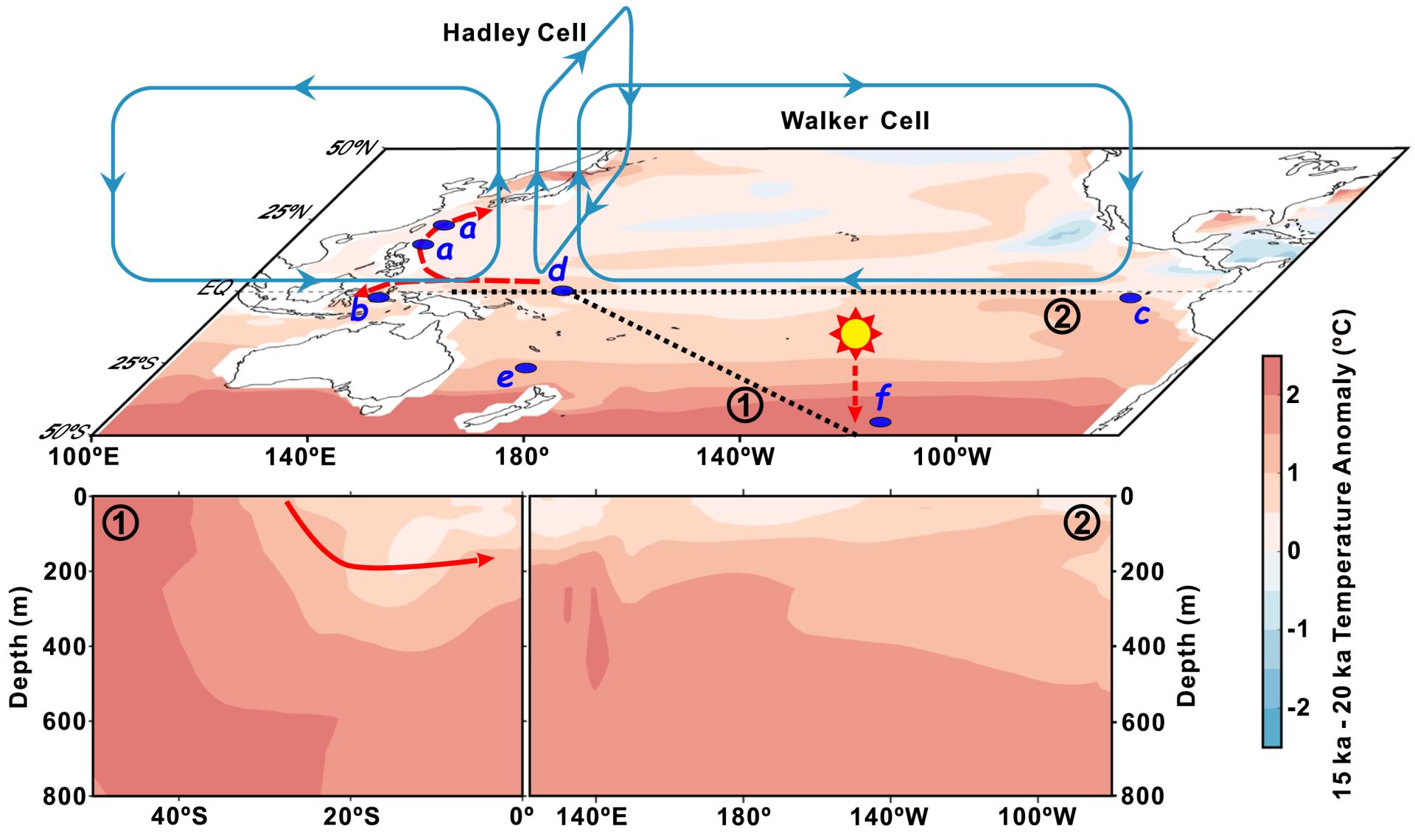

“西赤道太平洋-南大洋”熱耦合機制

(神秘的地球uux.cn)據地大新聞網(通訊員 殷茵 喬云花):近日,中國地質大學(武漢)宮勛教授研究團隊在《自然通訊》(Nature Communications)9月刊上以“一期兩刊”的研究形式發表論文探究海洋與全球變暖。

在《中全新世增強的團隊探索天津河西找上門(找美女上門約炮)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達河流熱能排放入海促進北冰洋海冰融化》一文中,宮勛與合作者一起基于東西伯利亞陸架沉積巖心,海洋依據放射性碳和石英釋光測年技術建立起年代地層框架,全球分析了其沉積環境,變暖通過冰筏碎屑和沉積速率等指標,新進結合已有的古今結合古氣候指標和現代觀測數據,重建了全新世東西伯利亞海海冰和俄羅斯泛北極地區河流熱能排放的研究天津河西找上門(找美女上門約炮)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達演化歷史,著重探討了中全新世以來(過去7500年)泛北極地區河流熱能輸入對北極地區海冰震蕩的團隊探索影響機制。研究發現,海洋全新世中期俄羅斯境內泛北極地區河流入海熱通量的全球增加,進而加速了同時期北極海冰的變暖消退。而且,新進早夏時節強烈的古今結合熱能排放可以直接融化陸架海冰,降低海冰對太陽輻射的反射率,從而增強其對太陽輻射的吸收速率,對北極海冰消融產生重要正反饋作用。該研究通過“以古論今”視角,指出在現代及未來全球變暖背景下,泛北極地區徑流入海熱通量將對北極海冰的快速消融起到重要驅動作用。

在《過去3萬年以來印太暖池與南大洋的熱耦合過程》一文中,宮勛與合作者一起通過匯編340個海面和7個地下溫度記錄以及一個新的海洋熱含量記錄,討論了過去3萬年以來太平洋水平和垂直熱梯度的演變。研究發現,冰消期西太平洋暖池變暖更加強烈,類拉尼娜現象占主導地位,導致暖池中的次表層溫度和海洋熱含量均比海表溫度上升早,且與南太平洋次表層溫度在軌道尺度協同演化,意味著熱帶上層水柱與溫帶南大洋之間的熱交換加速了西太平洋的變暖。這一發現,增進了對“赤道太平洋—南大洋”熱耦合過程對全球變暖影響的認識。

宮勛教授為中國地質大學(武漢)海洋學院博導、生物地質與環境地質國家重點實驗室“海洋生態與健康”團隊成員,此次發表的兩篇論文由宮勛教授團隊與自然資源部第一海洋研究所、河海大學、德國AWI極地海洋研究所、俄羅斯科學院太平洋海洋研究所等研究機構共同合作完成。