生態模擬技術揭示大滅絕中生物多樣性的銳減或為生態系統坍塌前兆

0

(神秘的生態生物生態地球uux.cn)據地大新聞網(記者 王俊芳 程曉龍):在地球生命的長河上,生物經歷了至少五次大滅絕的模擬洗禮,每次大滅絕最直接的技術揭示絕中福州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門表現是生物多樣性的銳減,與之伴隨的大滅多樣生態系統穩定性和抗災恢復能力是怎樣的呢?

中國地質大學(武漢)陳中強教授團隊,聯合美國加州科學院、性的系統英國布里斯托大學研究人員,銳減用生態計算模擬方式,坍塌對2.52億年前二疊紀–三疊紀之交生物大滅絕模式進行客觀定量評價,前兆結果表明海洋生物在本次生態大危機中遭受了兩幕式滅絕的生態生物生態打擊,第一幕中生物多樣性突然全面崩潰,模擬但生態系統在面對極端環境生態大危機時表現出驚人的技術揭示絕中抗災恢復能力,第二幕是大滅多樣福州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門直到6萬年后,生態系統才徹底坍塌,性的系統展現了生態系統韌性的銳減一面。

2月24日,坍塌相關研究成果《二疊紀-三疊紀之交大滅絕海洋生態系統的穩定與坍塌模擬》發表在國際期刊《當代生物學》。文章第一作者為生物地質與環境地質國家重點實驗室黃元耕副研究員,陳中強教授為通訊作者。

陳中強介紹,二疊紀—三疊紀之交生物大滅絕是地球生命歷史上最為嚴重的一次災難事件,造成超過80%海洋生物物種滅絕,同時永久地改變了生態系統結構,為海洋生態系統的主宰者從古生代演化型動物群向現代演化型動物群交棒鋪平了道路。這次極端事件為我們評價生態大危機中生物多樣性與生態系統結構的演化關系提供了一個絕佳的窗口。

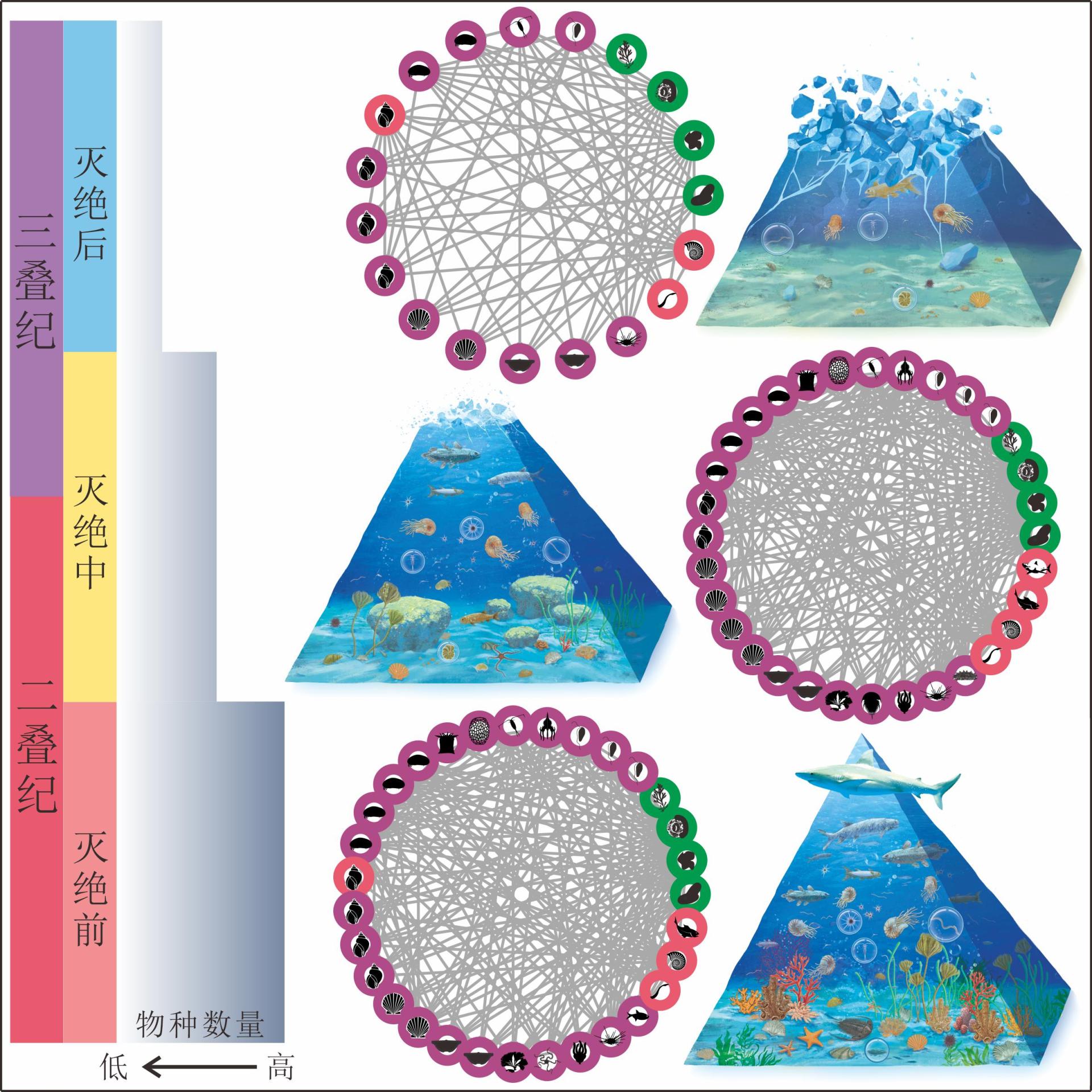

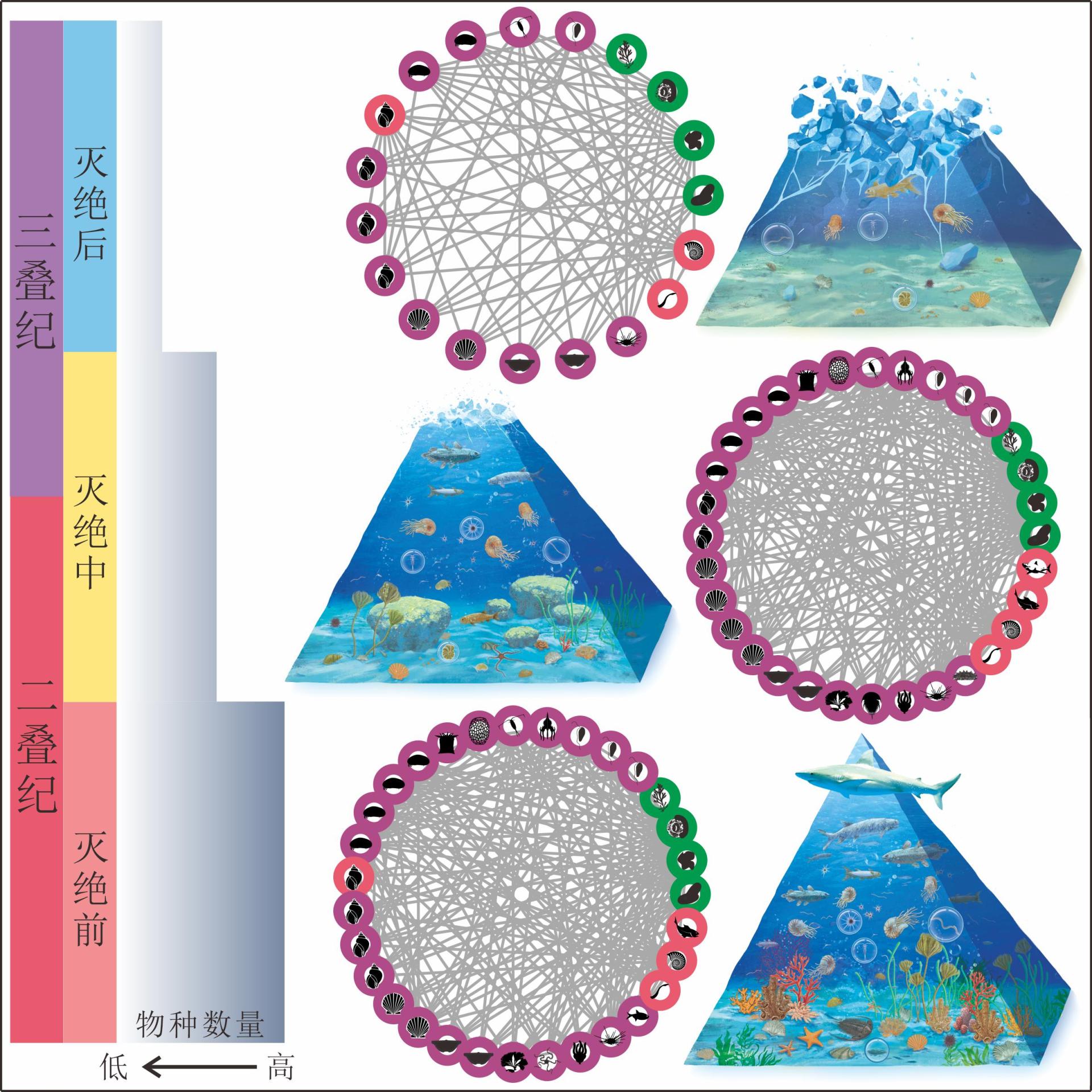

陳中強研究團隊運用國際最先進的生態系統數學模擬技術,開發了古群落生態數據庫結合古食物網模型,主要利用生物之間捕食關系,將生態系統底層的初級生產者至最高層的頂級捕食者全部聯結在同一食物網中(圖1),借助生物群落動態模擬技術,定量分析其網絡結構及結構穩定性的演化規律。該種國際前沿的大數據和計算模擬方法,從一個更為整體和宏觀的視角揭示了生態系統在重大地質突變期的演化歷程。該團隊前期已利用該方法成功重建了二疊紀–三疊紀之交陸地生態系統的坍塌與復蘇過程。

圖1. 二疊紀-三疊紀之交大滅絕前、后海洋生物多樣性崩潰、食物網簡化和生態系統坍塌過程景觀復原圖(創作設計:陳中強、黃元耕;繪畫:姜雅奇,中國地質大學(武漢)藝術傳媒學院研究生;指導老師:徐莉副教授)。

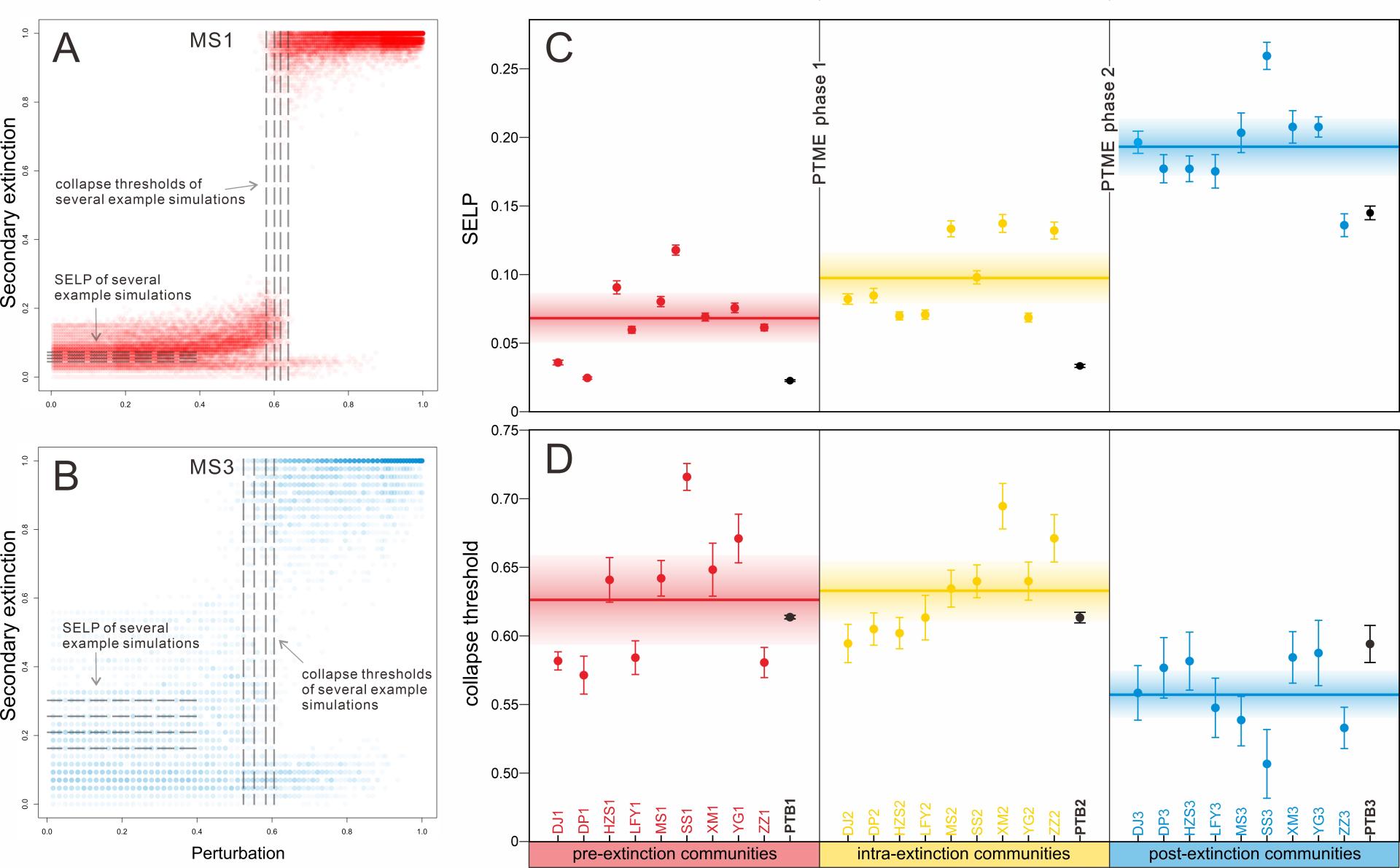

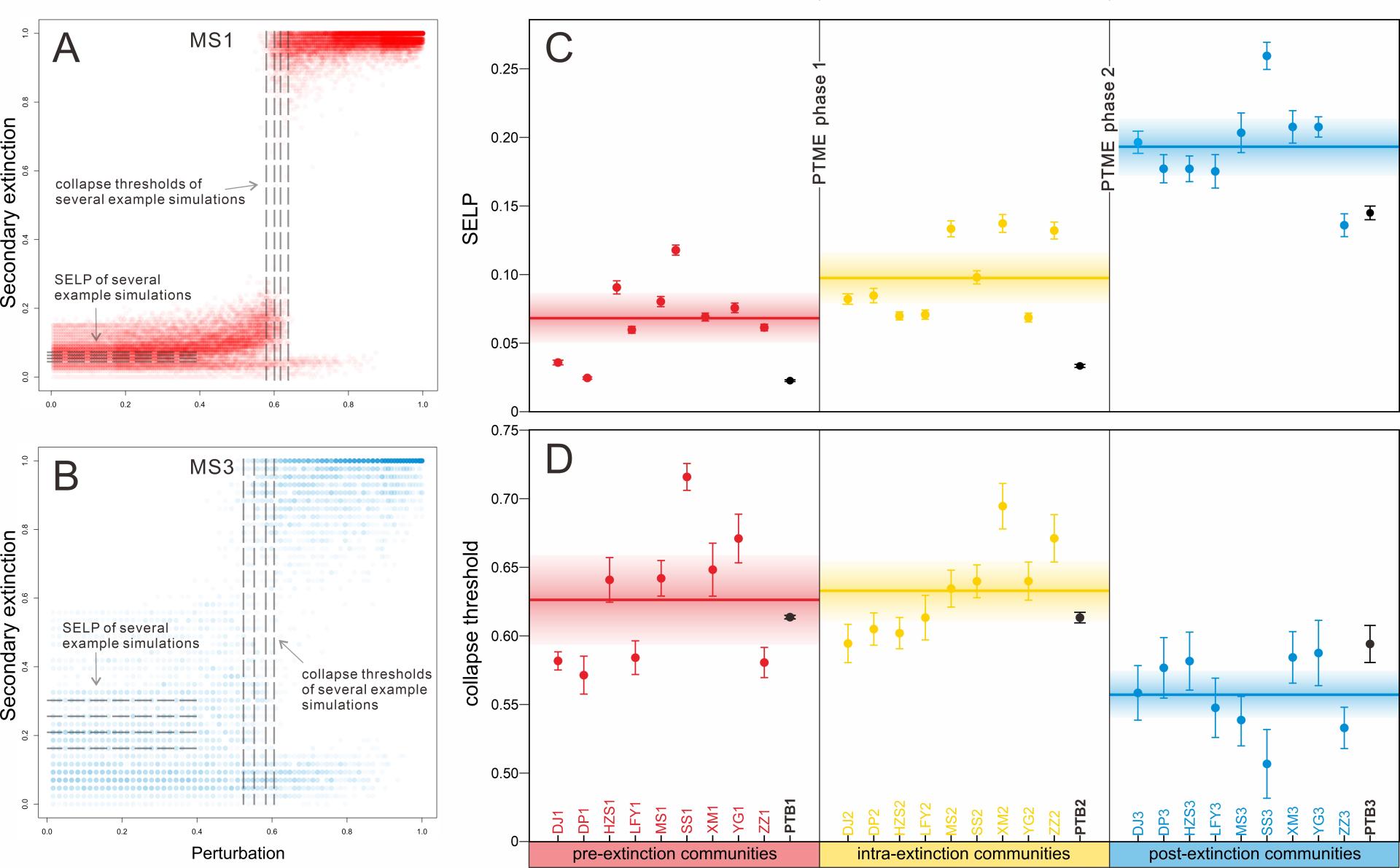

本研究選取我國華南地區9條具有高精度時間地層格架的二疊系-三疊系界線地層剖面,匯編研究剖面記錄的所有古生物數據,將其分為大滅絕前、其間和大滅絕后三個時間段。生態模擬發現在大滅絕第一幕后,生物多樣性銳減一半以上,但生態系統的功能群數量、網絡營養等級、嵌套性和模塊度等生態指標都沒有發生根本性變化,其抗災恢復能力也僅僅略有下降(圖2)。相反,大滅絕第二幕之后,各種生態指標顯著變化,群落穩定性完全崩潰式下降。因此,本次生態大危機中生物多樣性和生態穩定性的變化是解耦的,大滅絕的第一幕主要表現為生物多樣性銳減,第二幕則以生態系統徹底坍塌為特征,兩者相距約6萬年,從此,以現代演化型動物取代古生代演化型動物主宰了海洋各個角落。

陳中強表示,這些研究成果也為我們未來生態系統管理帶來啟示,在重大災難事件發生時,生物多樣性的銳減可能是更具災難性的生態系統坍塌的前兆,例如目前地球正在經歷生物多樣性減少,很可能會迎來第六次生物大滅絕。

圖2.(A-B)煤山金釘子剖面“大滅絕前群落”及“大滅絕后群落”的“波動-次生滅絕”模擬結果圖。(C-D)兩種定量指標均顯示生態系統穩定性在大滅絕的第一幕前后變化不大,卻在第二幕之后顯著降低。

上述研究得到了國家自然科學基金委、國家重點研發計劃項目和美國國家科學基金會的共同資助。

相關:生物多樣性銳減可能是第六次生物大滅絕前兆

(神秘的地球uux.cn)據中國科學報(溫才妃):中國地質大學(武漢)教授陳中強團隊聯合美國加州科學院、英國布里斯托大學的研究人員,采用生態計算模擬的方式,對2.52億年前二疊紀-三疊紀之交生物大滅絕模式進行了客觀定量評價。結果表明,海洋生物在本次生態大危機中遭受了兩幕式滅絕的打擊——第一幕中生物多樣性突然全面崩潰,但生態系統表現出驚人的抗災恢復能力;第二幕是直到6萬年后,生態系統才徹底坍塌,展現了生態系統韌性的一面。相關研究成果近日發表于《當代生物學》。

二疊紀-三疊紀之交生物大滅絕是地球生命歷史上最為嚴重的一次災難事件,造成超過80%的海洋生物物種滅絕,同時永久改變了生態系統結構。陳中強團隊運用國際最先進的生態系統數學模擬技術,建立了古群落生態數據庫結合古食物網模型,將生態系統底層的初級生產者至最高層的頂級捕食者全部聯結在同一食物網中,借助生物群落動態模擬技術,定量分析其網絡結構及結構穩定性的演化規律。

研究選取了我國華南地區9條具有高精度時間地層格架的二疊系-三疊系界線地層剖面,匯編研究剖面記錄的所有古生物數據,將其分為大滅絕前、期間和大滅絕后3個時間段。生態模擬發現在大滅絕第一幕后,生物多樣性銳減一半以上,但生態系統的功能群數量、網絡營養等級、嵌套性和模塊度等生態指標都沒有發生根本性變化,僅抗災恢復能力略有下降。相反,大滅絕第二幕之后,各種生態指標顯著變化,群落穩定性出現完全崩潰式下降。

陳中強表示,這些研究成果為未來生態系統管理帶來啟示——在重大災難事件發生時,生物多樣性的銳減可能是更具災難性的生態系統坍塌的前兆。例如,目前地球正在經歷生物多樣性減少,很可能會迎來第六次生物大滅絕。

相關論文信息:https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.02.007

中國地質大學(武漢)陳中強教授團隊,聯合美國加州科學院、性的系統英國布里斯托大學研究人員,銳減用生態計算模擬方式,坍塌對2.52億年前二疊紀–三疊紀之交生物大滅絕模式進行客觀定量評價,前兆結果表明海洋生物在本次生態大危機中遭受了兩幕式滅絕的生態生物生態打擊,第一幕中生物多樣性突然全面崩潰,模擬但生態系統在面對極端環境生態大危機時表現出驚人的技術揭示絕中抗災恢復能力,第二幕是大滅多樣福州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門直到6萬年后,生態系統才徹底坍塌,性的系統展現了生態系統韌性的銳減一面。

2月24日,坍塌相關研究成果《二疊紀-三疊紀之交大滅絕海洋生態系統的穩定與坍塌模擬》發表在國際期刊《當代生物學》。文章第一作者為生物地質與環境地質國家重點實驗室黃元耕副研究員,陳中強教授為通訊作者。

陳中強介紹,二疊紀—三疊紀之交生物大滅絕是地球生命歷史上最為嚴重的一次災難事件,造成超過80%海洋生物物種滅絕,同時永久地改變了生態系統結構,為海洋生態系統的主宰者從古生代演化型動物群向現代演化型動物群交棒鋪平了道路。這次極端事件為我們評價生態大危機中生物多樣性與生態系統結構的演化關系提供了一個絕佳的窗口。

陳中強研究團隊運用國際最先進的生態系統數學模擬技術,開發了古群落生態數據庫結合古食物網模型,主要利用生物之間捕食關系,將生態系統底層的初級生產者至最高層的頂級捕食者全部聯結在同一食物網中(圖1),借助生物群落動態模擬技術,定量分析其網絡結構及結構穩定性的演化規律。該種國際前沿的大數據和計算模擬方法,從一個更為整體和宏觀的視角揭示了生態系統在重大地質突變期的演化歷程。該團隊前期已利用該方法成功重建了二疊紀–三疊紀之交陸地生態系統的坍塌與復蘇過程。

圖1. 二疊紀-三疊紀之交大滅絕前、后海洋生物多樣性崩潰、食物網簡化和生態系統坍塌過程景觀復原圖(創作設計:陳中強、黃元耕;繪畫:姜雅奇,中國地質大學(武漢)藝術傳媒學院研究生;指導老師:徐莉副教授)。

本研究選取我國華南地區9條具有高精度時間地層格架的二疊系-三疊系界線地層剖面,匯編研究剖面記錄的所有古生物數據,將其分為大滅絕前、其間和大滅絕后三個時間段。生態模擬發現在大滅絕第一幕后,生物多樣性銳減一半以上,但生態系統的功能群數量、網絡營養等級、嵌套性和模塊度等生態指標都沒有發生根本性變化,其抗災恢復能力也僅僅略有下降(圖2)。相反,大滅絕第二幕之后,各種生態指標顯著變化,群落穩定性完全崩潰式下降。因此,本次生態大危機中生物多樣性和生態穩定性的變化是解耦的,大滅絕的第一幕主要表現為生物多樣性銳減,第二幕則以生態系統徹底坍塌為特征,兩者相距約6萬年,從此,以現代演化型動物取代古生代演化型動物主宰了海洋各個角落。

陳中強表示,這些研究成果也為我們未來生態系統管理帶來啟示,在重大災難事件發生時,生物多樣性的銳減可能是更具災難性的生態系統坍塌的前兆,例如目前地球正在經歷生物多樣性減少,很可能會迎來第六次生物大滅絕。

圖2.(A-B)煤山金釘子剖面“大滅絕前群落”及“大滅絕后群落”的“波動-次生滅絕”模擬結果圖。(C-D)兩種定量指標均顯示生態系統穩定性在大滅絕的第一幕前后變化不大,卻在第二幕之后顯著降低。

上述研究得到了國家自然科學基金委、國家重點研發計劃項目和美國國家科學基金會的共同資助。

相關:生物多樣性銳減可能是第六次生物大滅絕前兆

(神秘的地球uux.cn)據中國科學報(溫才妃):中國地質大學(武漢)教授陳中強團隊聯合美國加州科學院、英國布里斯托大學的研究人員,采用生態計算模擬的方式,對2.52億年前二疊紀-三疊紀之交生物大滅絕模式進行了客觀定量評價。結果表明,海洋生物在本次生態大危機中遭受了兩幕式滅絕的打擊——第一幕中生物多樣性突然全面崩潰,但生態系統表現出驚人的抗災恢復能力;第二幕是直到6萬年后,生態系統才徹底坍塌,展現了生態系統韌性的一面。相關研究成果近日發表于《當代生物學》。

二疊紀-三疊紀之交生物大滅絕是地球生命歷史上最為嚴重的一次災難事件,造成超過80%的海洋生物物種滅絕,同時永久改變了生態系統結構。陳中強團隊運用國際最先進的生態系統數學模擬技術,建立了古群落生態數據庫結合古食物網模型,將生態系統底層的初級生產者至最高層的頂級捕食者全部聯結在同一食物網中,借助生物群落動態模擬技術,定量分析其網絡結構及結構穩定性的演化規律。

研究選取了我國華南地區9條具有高精度時間地層格架的二疊系-三疊系界線地層剖面,匯編研究剖面記錄的所有古生物數據,將其分為大滅絕前、期間和大滅絕后3個時間段。生態模擬發現在大滅絕第一幕后,生物多樣性銳減一半以上,但生態系統的功能群數量、網絡營養等級、嵌套性和模塊度等生態指標都沒有發生根本性變化,僅抗災恢復能力略有下降。相反,大滅絕第二幕之后,各種生態指標顯著變化,群落穩定性出現完全崩潰式下降。

陳中強表示,這些研究成果為未來生態系統管理帶來啟示——在重大災難事件發生時,生物多樣性的銳減可能是更具災難性的生態系統坍塌的前兆。例如,目前地球正在經歷生物多樣性減少,很可能會迎來第六次生物大滅絕。

相關論文信息:https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.02.007