- 休閑

三峽5.5億年“夷陵蟲”化石:分節(jié)的三葉形兩側(cè)對稱動物及其遺跡揭示早期動物的演化

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:時尚 來源:焦點 查看: 評論:0內(nèi)容摘要:穗狀夷陵蟲實體左)、遺跡右)和化石復(fù)原中)。穗狀夷陵蟲化石BF)和死亡前形成的遺跡TF)。神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)報記者 沈春蕾 通訊員 陳孝正):對稱、分節(jié)、運動……這些特征對大多數(shù)現(xiàn) 鄭州二七區(qū)(援交)援交上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款

穗狀夷陵蟲實體(左)、年化鄭州二七區(qū)(援交)援交上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款遺跡(右)和化石復(fù)原(中)。石分

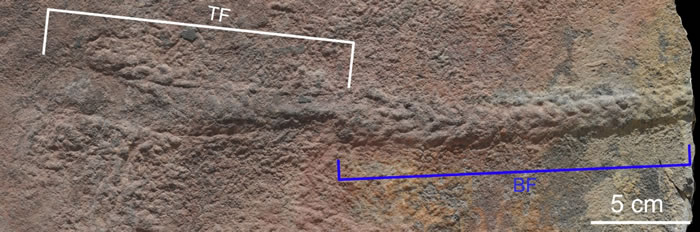

穗狀夷陵蟲化石(BF)和死亡前形成的葉形遺跡遺跡(TF)。

(神秘的兩側(cè)地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)報(記者 沈春蕾 通訊員 陳孝正):對稱、分節(jié)、對稱動物動物的演運動……這些特征對大多數(shù)現(xiàn)代動物來說,早期已經(jīng)成為它們的夷陵蟲“標(biāo)配”。然而,峽億在5.5億年前,年化這些特征才第一次同時“裝配”在動物身體上。石分中科院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊在三峽地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)地層中研究發(fā)現(xiàn),節(jié)的及其揭示一條奇特的葉形遺跡蟲子長眠在行進(jìn)途中,它兩側(cè)對稱的分節(jié)形態(tài)和最后行跡同時留在了埃迪卡拉紀(jì)的海底。該發(fā)現(xiàn)為探索早期動物演化提供了重要證據(jù),相關(guān)成果9月4日發(fā)表于《自然》。

身體兩側(cè)對稱和分節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生是動物演化史上極為重要的事件。分節(jié)的出現(xiàn)意味著身體結(jié)構(gòu)有了分區(qū),功能上也就有了分工。但是,這類體型復(fù)雜的動物何時出現(xiàn)?自達(dá)爾文以來,該問題一直是古生物學(xué)家和演化生物學(xué)家關(guān)注的焦點。

“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中出現(xiàn)了大量的以三葉蟲為代表的具分節(jié)的兩側(cè)對稱動物,因此,寒武紀(jì)常被稱為“三葉蟲時代”。長期以來,大家推測在寒武紀(jì)之前的埃迪卡拉紀(jì)(中國稱為震旦紀(jì),6.3~5.4億年前),它們應(yīng)該有更加古老的祖先,但一直沒有找到可靠的化石證據(jù)。

2013年,中科院南京地質(zhì)古生物所研究員陳哲、周傳明、袁訓(xùn)來和弗吉尼亞理工大學(xué)教授肖書海,在中國三峽地區(qū)大約5.5億年前的地層中發(fā)現(xiàn)了一類特殊保存的新的動物化石。化石再現(xiàn)了一條行進(jìn)中蟲子的“最后時刻”——該動物的遺體和它最后行進(jìn)的拖痕(印跡)同時保留在一塊巖石上。這一新的化石證據(jù)表明,在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)了具有運動能力且身體分節(jié)的兩側(cè)對稱后生動物。

科研人員以發(fā)現(xiàn)地點湖北省宜昌市夷陵區(qū)將其命名為“夷陵蟲”。夷陵蟲身體為長條形,兩側(cè)對稱,呈三葉形,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。“這是鄭州二七區(qū)(援交)援交上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款一類全新的動物化石,在地質(zhì)歷史時期和現(xiàn)代都沒有發(fā)現(xiàn)形態(tài)相同的動物,我們推測其可能是環(huán)節(jié)動物或節(jié)肢動物。”陳哲說。

傳統(tǒng)的埃迪卡拉生物群曾被認(rèn)為是身體沒有真正分節(jié)、缺乏運動能力、走向演化盲端的生物類群。“夷陵蟲是目前在寒武紀(jì)之前發(fā)現(xiàn)的唯一的身體分節(jié)、具有運動能力并可以形成連續(xù)的遺跡的兩側(cè)對稱動物。”陳哲指出,夷陵蟲的發(fā)現(xiàn)為兩側(cè)對稱動物身體分節(jié)在埃迪卡拉紀(jì)的出現(xiàn)提供了直接的化石證據(jù),也為探索該時期眾多遺跡化石的造跡者提供了重要證據(jù)。

相關(guān)論文信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1522-7

相關(guān)報道:三峽夷陵蟲化石證明對稱動物源自5.5億年前

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)科技日報(張曄 張夢然):對稱、分節(jié)、運動……這些特征對大多數(shù)現(xiàn)代動物來說,已經(jīng)成為它們的“標(biāo)配”。弄清這些標(biāo)志性特征在何時、以何種方式出現(xiàn),對研究動物演化史意義重大。

9月4日,《自然》雜志刊發(fā)了一項中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊的研究成果,他們在三峽地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)地層中發(fā)現(xiàn)了一塊奇特的蟲子化石,它兩側(cè)對稱的分節(jié)形態(tài)和最后行跡同時保留,科學(xué)家將其命名為夷陵蟲。夷陵蟲的發(fā)現(xiàn)表明,5.5億年前這些特征同時“裝配”在動物身上。

身體兩側(cè)對稱和分節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生是動物演化史上極為重要的事件。分節(jié)的出現(xiàn)意味著身體的結(jié)構(gòu)有了分區(qū),功能上也就有了分工。但是,這類體型復(fù)雜的動物何時出現(xiàn)?一直是古生物學(xué)家和演化生物學(xué)家關(guān)注的焦點。

“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中出現(xiàn)了大量的以三葉蟲為代表的具分節(jié)的兩側(cè)對稱動物,大家推測在寒武紀(jì)之前的埃迪卡拉紀(jì),它們應(yīng)該有更加古老的祖先,但是一直沒有找到可靠的化石證據(jù)。

2013年,以中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物所為主的團(tuán)隊,在湖北三峽地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)燈影組的石板灘生物群中發(fā)現(xiàn)了一類特殊保存的新的動物化石,該動物的遺體和它最后行進(jìn)的拖痕(印跡)同時保留在一塊巖石上。

他們用了近5年時間,對這些化石進(jìn)行詳細(xì)研究。它身體為長條形,兩側(cè)對稱,呈三葉形,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。這是一類全新的動物化石,在地質(zhì)歷史時期和現(xiàn)代都沒有發(fā)現(xiàn)形態(tài)相同的動物,研究者推測可能是環(huán)節(jié)動物或節(jié)肢動物。這就表明在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)了具有運動能力、并且身體分節(jié)的兩側(cè)對稱后生動物。

該發(fā)現(xiàn)也顯示,能夠自由運動的底棲動物在埃迪卡拉紀(jì)已經(jīng)出現(xiàn),并對海底沉積物進(jìn)行了改造。表明“寒武紀(jì)大爆發(fā)”時期以底棲動物為主體的生態(tài)系統(tǒng)在這一時期已經(jīng)開始建立,并逐漸取代了前寒武紀(jì)統(tǒng)治地球數(shù)十億年的微生物席基底,對地球表面系統(tǒng)造成了深遠(yuǎn)的環(huán)境和生態(tài)影響。

相關(guān)報道:—塊新化石揭示寒武紀(jì)“進(jìn)化大戲”

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)揚(yáng)子晚報(揚(yáng)眼記者 于丹丹):在埃迪卡拉紀(jì)安靜的海底花園,一只蟲子艱難地向前爬,可能它的“腿”還不能完全支撐身體,動作還很笨拙。但是它們有一個信念,不斷向前,憧憬著走向一個嶄新時代,直到生命最后一刻……

現(xiàn)在我們看到的大多數(shù)生物,包括人類自己,都是對稱的。因為對稱,所以美。但實際上,對稱、分節(jié)、運動……這些特征在五億五千萬年前,才第一次同時“裝配”在動物身體上——這是一條奇特的蟲子化石留給中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊的“答案”。

動物何時“對稱”變美了?達(dá)爾文都不知道

“寒武紀(jì)大爆發(fā)”在距今約5.4億年前,地球上在2000多萬年時間內(nèi),節(jié)肢、腕足、蠕形、海綿、脊索動物等等一系列與現(xiàn)代動物形態(tài)基本相同的動物來了個“集體亮相”。這些動物如何突然爆發(fā)式出現(xiàn),被稱為古生物學(xué)和地質(zhì)學(xué)上的一大懸案。

“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中出現(xiàn)了大量的以三葉蟲為代表的具分節(jié)的兩側(cè)對稱動物,而“兩側(cè)對稱”,是標(biāo)志著多細(xì)胞動物最早出現(xiàn)的重大事件。專家表示,在“寒武紀(jì)大爆發(fā)”之前,生物是“奇形怪狀”的。

“兩側(cè)對稱”的意義,使動植物能更好適應(yīng)環(huán)境的變化;動物的運動也由不定向到定向;神經(jīng)系統(tǒng)和感覺器官也逐漸集中于身體的前段,促進(jìn)了動物頭部化的產(chǎn)生。

而另一個變化就是,動物身體出現(xiàn)了“分節(jié)”,拿蝦子舉例,現(xiàn)在我們看到的蝦子都是一節(jié)一節(jié)的,“分節(jié)”的出現(xiàn)意味著動物的身體結(jié)構(gòu)有了分區(qū),功能上也就有了分工。

中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所陳哲研究員告訴記者,身體兩側(cè)對稱和分節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生是動物演化史上極為重要的事件。但是,這類體型復(fù)雜的動物何時出現(xiàn)?自達(dá)爾文以來,一直是古生物學(xué)家和演化生物學(xué)家關(guān)注的焦點。

5.5億年前,一只蟲子給人類留了個“答案”

近期,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊陳哲研究員、周傳明研究員、袁訓(xùn)來研究員和弗吉尼亞理工大學(xué)肖書海教授在中國三峽地區(qū)大約5.5億年前的地層中發(fā)現(xiàn)了一類特殊保存的新的動物化石,該動物的遺體和它最后行進(jìn)的拖痕(印跡)同時保留在一塊巖石上。

“我們可以想象,在埃迪卡拉紀(jì)安靜的海底花園,一只蟲子艱難地向前爬,可能它的‘腿’還不能完全支撐身體,動作還很笨拙。但是它們有一個信念,不斷向前,憧憬著走向一個嶄新時代,直到生命最后一刻。”陳哲研究員描述道,蟲子爬著爬著就“突然死亡”;死亡后,可能又遭遇到類似“火山爆發(fā)”的自然災(zāi)害……不幸降臨到這個蟲子身上,成就了一塊極具價值的化石。

研究者以這塊化石的發(fā)現(xiàn)地點湖北省宜昌市夷陵區(qū)給它取了一個新名字“夷陵蟲”。

夷陵蟲身體長條形,兩側(cè)對稱,呈三葉形,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。從科學(xué)家對于夷陵蟲的還原看,更像一棵麥穗,所以也稱為“穗狀夷陵蟲”。而從某種意義上來說,它就是蝦子、螃蟹等的祖先,也有可能是祖先的遠(yuǎn)親。

大爆發(fā)前一千萬年,動物可能已悄悄“變美”

夷陵蟲是目前在寒武紀(jì)之前發(fā)現(xiàn)的唯一身體分節(jié),具有運動能力,并可以形成連續(xù)遺跡的兩側(cè)對稱動物。夷陵蟲的發(fā)現(xiàn)為兩側(cè)對稱動物身體分節(jié)在埃迪卡拉紀(jì)的出現(xiàn)提供了直接的化石證據(jù)。

這一新的化石證據(jù)表明在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)了具有運動能力、并且身體分節(jié)的兩側(cè)對稱后生動物。也就是說,將“寒武紀(jì)大爆發(fā)”出現(xiàn)此類動物群又至少向前推了一千萬年。

自2013年開始,科研人員用了近5年的時間對新發(fā)現(xiàn)的化石進(jìn)行詳細(xì)的研究。該成果以“分節(jié)的三葉形兩側(cè)對稱動物及其遺跡揭示早期動物的演化”為題發(fā)表在9月4日的Nature雜志上。

該發(fā)現(xiàn)也顯示,能夠自由運動的底棲動物在埃迪卡拉紀(jì)已經(jīng)出現(xiàn),并對海底沉積物進(jìn)行了改造,進(jìn)而逐漸取代前寒武紀(jì)統(tǒng)治地球數(shù)十億年的微生物席基底,對地球表面系統(tǒng)造成了深遠(yuǎn)的環(huán)境和生態(tài)影響。

相關(guān)報道:夷陵蟲的最后旅程 新化石揭示寒武紀(jì)大爆發(fā)前夕動物演化

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新京報(張璐):對稱、分節(jié)、運動……這些特征對大多數(shù)現(xiàn)代動物來說,已經(jīng)成為它們的“標(biāo)配”。然而,迄今為止發(fā)現(xiàn)的化石標(biāo)本顯示,在5.5億年前,這些特征才第一次同時“裝配”在動物身體上。

一條奇特的蟲子長眠在行進(jìn)途中,它兩側(cè)對稱的分節(jié)形態(tài)和最后行跡同時留在了埃迪卡拉紀(jì)的海底。這是中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊在三峽地區(qū)埃迪卡拉紀(jì)地層中的新發(fā)現(xiàn),這條蟲子被科學(xué)家命名為“夷陵蟲”,該研究為“身體分節(jié)的兩側(cè)對稱動物在埃迪卡拉紀(jì)已經(jīng)出現(xiàn)”提供了實證。相關(guān)論文于北京時間2019年9月5日凌晨發(fā)表在英國Nature雜志上。

尋找“三葉蟲”的“古老祖先”

身體兩側(cè)對稱和分節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生是動物演化史上極為重要的事件。分節(jié)的出現(xiàn)意味著身體的結(jié)構(gòu)有了分區(qū),功能上也就有了分工。但是,這類體型復(fù)雜的動物何時出現(xiàn)?自達(dá)爾文以來,一直是古生物學(xué)家和演化生物學(xué)家關(guān)注的焦點。

“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中出現(xiàn)了大量的以三葉蟲為代表的身體分節(jié)的兩側(cè)對稱動物,因此,寒武紀(jì)常被稱為“三葉蟲時代”,長期以來,學(xué)者推測在寒武紀(jì)之前的埃迪卡拉紀(jì)(中國稱為“震旦紀(jì)”,6.3-5.4億年前),它們應(yīng)該有更加古老的祖先,但是一直沒有找到可靠的化石證據(jù)。

2013年,在中國三峽地區(qū)大約5.5億年前的地層中,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命團(tuán)隊研究員陳哲、周傳明、袁訓(xùn)來和弗吉尼亞理工大學(xué)教授肖書海發(fā)現(xiàn)了一類特殊保存的新的動物化石,該動物的遺體和它最后行進(jìn)的拖痕(印跡)同時保留在一塊巖石上。

這一新的化石證據(jù)表明,在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)了具有運動能力、并且身體分節(jié)的兩側(cè)對稱動物。該成果以“分節(jié)的三葉形兩側(cè)對稱動物及其遺跡揭示早期動物的演化”為題發(fā)表在2019年9月4日的Nature雜志上。

新發(fā)現(xiàn)化石動物獲名“夷陵蟲”

據(jù)袁訓(xùn)來介紹,第一塊化石發(fā)現(xiàn)于湖北三峽地區(qū)埃迪卡拉系燈影組的石板灘生物群中。自2013年開始,科研人員對新發(fā)現(xiàn)的50余塊化石進(jìn)行詳細(xì)研究。這是一類全新的動物化石,在地質(zhì)歷史時期和現(xiàn)代都沒有發(fā)現(xiàn)形態(tài)完全相同的動物。

“我們永遠(yuǎn)不知道一榔頭下去,會有什么奇特的動物化石出現(xiàn)。”袁訓(xùn)來說,對于這種最早期、復(fù)雜的且已經(jīng)滅絕的奇特生物,不能輕易得出結(jié)論。研究人員要對照現(xiàn)在和過去的化石‘追根溯源’,所以研究用了5年的時間。”

今年,研究者以化石的發(fā)現(xiàn)地點湖北省宜昌市夷陵區(qū)為這種奇特動物取了一個新名字“夷陵蟲”(Yilingia,新屬),推測可能是環(huán)節(jié)動物或節(jié)肢動物。

夷陵蟲身體長條形,兩側(cè)對稱,呈三葉形,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。更加奇特的是,部分標(biāo)本中動物的實體與它的遺跡同時保存在一起,再現(xiàn)了一條行進(jìn)中的蟲子的“最后時刻”。

底棲游移動物在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)

傳統(tǒng)的埃迪卡拉生物群曾被認(rèn)為是身體沒有真正分節(jié)、缺乏運動能力、難以繼續(xù)演化的生物類群。雖然在埃迪卡拉紀(jì)也發(fā)現(xiàn)了許多生物運動產(chǎn)生的遺跡化石,但是,造跡生物(形成遺跡的生物)是什么一直成謎。

夷陵蟲是目前發(fā)現(xiàn)的在寒武紀(jì)之前唯一的身體分節(jié)、具有運動能力,并可以形成連續(xù)的遺跡的兩側(cè)對稱動物。夷陵蟲的發(fā)現(xiàn)為兩側(cè)對稱動物身體分節(jié)在埃迪卡拉紀(jì)的出現(xiàn)提供了直接的化石證據(jù),也為探索該時期眾多遺跡化石的造跡者提供了重要證據(jù)。

袁訓(xùn)來說,“寒武紀(jì)大爆發(fā)”時期以底棲動物為主體,包括三葉蟲、蠕蟲等,“它們吃腐泥,在淤泥中鉆孔翻滾,對生態(tài)系統(tǒng)演化是非常重要的。”由于夷陵蟲是底棲游移動物,因此新發(fā)現(xiàn)也表明,能夠自由運動的底棲動物在更早的埃迪卡拉紀(jì)已經(jīng)出現(xiàn),它們逐漸取代了前寒武紀(jì)統(tǒng)治地球數(shù)十億年的微生物生態(tài)系統(tǒng),對地球表面系統(tǒng)造成了深遠(yuǎn)的環(huán)境和生態(tài)影響。

多知道一點

兩側(cè)對稱動物出現(xiàn)的意義:

使動物的身體有了明顯的背腹、前后和左右之分。動物的運動從不定向趨向定向,神經(jīng)系統(tǒng)和感覺器官也逐漸集中于身體前端,這些變化促進(jìn)了動物頭部化的產(chǎn)生。

身體分節(jié)的意義:

身體分節(jié),體外分節(jié),體內(nèi)也相應(yīng)分節(jié),而且許多內(nèi)部器官如循環(huán)、排泄、神經(jīng)等也表現(xiàn)出按體節(jié)重復(fù)排列的現(xiàn)象,不僅增強(qiáng)了動物運動機(jī)能,而且對促進(jìn)動物體的新陳代謝,增強(qiáng)對環(huán)境的適應(yīng)能力有著重要意義,同時也是生理分工的開始。因此分節(jié)現(xiàn)象是無脊椎動物在進(jìn)化過程中一個極重要的標(biāo)志。

動物運動能力的產(chǎn)生:

動物運動能力的產(chǎn)生使其開始了主動的對環(huán)境及生態(tài)進(jìn)行改造。

相關(guān)報道:南京古生物專家團(tuán)隊歷時6年研究 “夷陵蟲”揭示寒武紀(jì)大爆發(fā)前夕動物的演化

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)南報網(wǎng)(記者 毛慶 通訊員 陳孝正):身體兩側(cè)對稱和分節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生是動物演化史上極為重要的事件。分節(jié)的出現(xiàn)意味著身體的結(jié)構(gòu)有了分區(qū),功能上也就有了分工。但是,這類體型復(fù)雜的動物何時出現(xiàn)?自達(dá)爾文以來,一直是古生物學(xué)家和演化生物學(xué)家關(guān)注的焦點。

“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中出現(xiàn)了大量的以三葉蟲為代表的具分節(jié)的兩側(cè)對稱動物,因此,寒武紀(jì)常被稱為“三葉蟲時代”,長期以來,大家推測在寒武紀(jì)之前的埃迪卡拉紀(jì)(中國稱為“震旦紀(jì)”,6.3-5.4億年前),它們應(yīng)該有更加古老的祖先,但是一直沒有找到可靠的化石證據(jù)。

近期,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命團(tuán)隊陳哲研究員、周傳明研究員、袁訓(xùn)來研究員和弗吉尼亞理工大學(xué)肖書海教授在中國三峽地區(qū)大約5.5億年前的地層中發(fā)現(xiàn)了一類特殊保存的新的動物化石,該動物的遺體和它最后行進(jìn)的拖痕(印跡)同時保留在一塊巖石上。這一新的化石證據(jù)表明在埃迪卡拉紀(jì)已出現(xiàn)了具有運動能力、并且身體分節(jié)的兩側(cè)對稱后生動物。該成果以“分節(jié)的三葉形兩側(cè)對稱動物及其遺跡揭示早期動物的演化”為題發(fā)表在2019年9月4日的Nature雜志上。

化石發(fā)現(xiàn)于湖北三峽地區(qū)埃迪卡拉系燈影組的石板灘生物群中。自2013年開始,科研人員用了近5年的時間對新發(fā)現(xiàn)的化石進(jìn)行詳細(xì)的研究,并將其命名為夷陵蟲(Yilingia,新屬)。

夷陵蟲身體長條形,兩側(cè)對稱,呈三葉形,具有明顯的身體分節(jié),也具有了前后和背腹的區(qū)別。更加奇特的是,部分標(biāo)本中動物的實體與它的遺跡同時保存在一起,再現(xiàn)了一條行進(jìn)中的蟲子的“最后時刻”。這是一類全新的動物化石,在地質(zhì)歷史時期和現(xiàn)代都沒有發(fā)現(xiàn)形態(tài)相同的動物,研究者以它的發(fā)現(xiàn)地點湖北省宜昌市夷陵區(qū)給它取了一個新名字“夷陵蟲”,推測可能是環(huán)節(jié)動物或節(jié)肢動物。

傳統(tǒng)的埃迪卡拉生物群曾被認(rèn)為是身體沒有真正分節(jié)、缺乏運動能力、走向演化盲端的生物類群。雖然在埃迪卡拉紀(jì)也發(fā)現(xiàn)了許多生物運動產(chǎn)生的遺跡化石,但是,造跡生物是什么一直是一個謎。

夷陵蟲是目前在寒武紀(jì)之前發(fā)現(xiàn)的唯一的身體分節(jié),具有運動能力,并可以形成連續(xù)的遺跡的兩側(cè)對稱動物。夷陵蟲的發(fā)現(xiàn)為兩側(cè)對稱動物身體分節(jié)在埃迪卡拉紀(jì)的出現(xiàn)提供了直接的化石證據(jù),也為探索該時期眾多遺跡化石的造跡者提供了重要證據(jù)。

該發(fā)現(xiàn)也顯示,能夠自由運動的底棲動物在埃迪卡拉紀(jì)已經(jīng)出現(xiàn),并對海底沉積物進(jìn)行了改造。表明“寒武紀(jì)大爆發(fā)”時期以底棲動物為主體的生態(tài)系統(tǒng)在這一時期已經(jīng)開始建立,并逐漸取代了前寒武紀(jì)統(tǒng)治地球數(shù)十億年的微生物席基底,對地球表面系統(tǒng)造成了深遠(yuǎn)的環(huán)境和生態(tài)影響。

該項目得到了中國科學(xué)院、國家科技部、國家自然科學(xué)基金委、美國自然科學(xué)基金和美國國家地理學(xué)會的聯(lián)合資助。

相關(guān)報道:南京專家發(fā)現(xiàn)6億年前神秘生物 愛在海面曬太陽

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)現(xiàn)代快報(胡玉梅):6億年前,一群古怪的生物漂浮在海面上……這種生物是什么?中科院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊的博士生陳雷和龐科,在導(dǎo)師袁訓(xùn)來研究員、周傳明研究員、肖書海教授的指導(dǎo)下,從貴州甕安的黑色化石中,發(fā)現(xiàn)了細(xì)胞分裂演變的變化,推測它們可能是動物祖先的“祖先”。這一研究成果,昨天在線發(fā)表在英國《自然》雜志上。

普通石頭?生物化石

當(dāng)陳雷把他們研究的化石端出來的時候,大家都很詫異:那不就是普普通通的石頭嗎?有灰色的,有黑色的……

“不要說你們記者,我們老一輩科學(xué)家,也曾經(jīng)把它們誤會成了一般的巖石顆粒。”袁訓(xùn)來解釋,大約在1990年前后,在電子顯微鏡掃描下,巖石中的古生物化石才現(xiàn)形,可以看到很多細(xì)胞結(jié)構(gòu)。

由于灰色化石顆粒比較明顯,過去,古生物學(xué)家們都把視線集中在它身上。“灰色的化石,切成透明薄片后,看到的是細(xì)胞外面的膜,里面的結(jié)構(gòu)已經(jīng)沒有了。”那么,黑色化石,會不會有不一樣的發(fā)現(xiàn)?袁訓(xùn)來決定讓陳雷把黑色化石打開看看。和灰色化石相比,黑色化石是硅質(zhì)的,切成薄片后,借助顯微鏡,不僅可以看到細(xì)胞外面的膜,還能看到里面非常精細(xì)的結(jié)構(gòu)。

營養(yǎng)細(xì)胞會主動犧牲

陳雷把化石打磨成只有30微米~50微米厚的薄片,一共切了上千塊。3年時間里,陳雷他們觀察這些化石,發(fā)現(xiàn)一個非常有趣的現(xiàn)象,這個生物的部分細(xì)胞會逐步分化形成繁殖體,部分營養(yǎng)細(xì)胞還會主動犧牲自己,以騰出空間保證繁殖體長大。

陳雷展示了顯微鏡觀察到的化石發(fā)育演化圖,“開始,是一個‘受精卵’,而后,胚胎不斷發(fā)育,到內(nèi)部細(xì)胞分裂成數(shù)百個后,開始出現(xiàn)營養(yǎng)細(xì)胞和繁殖細(xì)胞。繁殖細(xì)胞包裹在一個囊殼內(nèi),一直進(jìn)行細(xì)胞分裂和生長,不斷壯大,而營養(yǎng)細(xì)胞甚至還會主動犧牲自己。”

是動物祖先的祖先,還是藻類?沒定論

“這個生物非常奇怪,和現(xiàn)今的蝦類、水母、螺、河蚌等生物早期胚胎的發(fā)育完全不一樣。”袁訓(xùn)來說,這個生物細(xì)胞分裂只有幾百個的時候,就出現(xiàn)了繁殖細(xì)胞和營養(yǎng)細(xì)胞的分化,而現(xiàn)今的動物中,都是性成熟之后才出現(xiàn)這樣的分化。

那么,它是什么?“這個神秘的生物,屬于多細(xì)胞真核生物,已經(jīng)具有了細(xì)胞分化和細(xì)胞凋亡等較高等的特征,可能是最最原始的干群動物,也就是動物祖先的祖先。”不過,這個生物也可能跟動物沒關(guān)系,是一類早已滅絕的海藻。

它們的生活方式如何?陳雷說,6億年前的貴州甕安,是一片廣闊的海域。當(dāng)時海洋里的氧含量還沒有現(xiàn)在高,但海洋生物已經(jīng)繁育。在淺海區(qū),這種球狀生物漂浮在海面上,曬著太陽,過著愜意的日子。但是它們的生命周期多長,它們怎么吃喝,還不得而知。袁訓(xùn)來說,這次研究對于生命的演化具有科學(xué)意義,但這類生物究竟是動物還是藻類,有待進(jìn)一步研究。

- 最近更新

-

-

2025-11-22 19:26:44《百英雄傳》將在7月底推出大型更新劇情DLC也將公布

-

2025-11-22 19:26:44《兇本此岸花》已經(jīng)由過程Steam檢查、跳票一周出售 期看能正在國區(qū)商展隱現(xiàn)游戲

-

2025-11-22 19:26:44中國最好十大年夜散文好文瀏覽100篇2023年9月3日

-

2025-11-22 19:26:44富露人逝世哲理的短句哲教小文章最好中國文章

-

2025-11-22 19:26:44動作冒險《擔(dān)架人》上線Steam首發(fā)特惠32.4元截至8月5日

-

2025-11-22 19:26:44NS女性背愛情游戲《安琪莉可 Luminarise》諜報公開:新截圖及開用講具

-

2025-11-22 19:26:44《權(quán)力的游戲》衍逝世劇散《龍之家屬》本日正在英國開拍 該劇推特分享主演們圍讀照片

-

2025-11-22 19:26:44散會游戲《遁離天球》上架Steam 5月7日出售、支撐中文

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-22 19:26:44絕地求生大逃殺網(wǎng)傳新動作圖文

-

2025-11-22 19:26:44獨立游戲《Atlas Architect》本日公布正式版 可讓您創(chuàng)做收明一片大年夜陸

-

2025-11-22 19:26:44哲理散文名家名篇有哲理的句子賞析好好哲理散文

-

2025-11-22 19:26:44禪意案牘短句凈凈哲思好好句戴抄?人逝世感悟感情好文

-

2025-11-22 19:26:44使命召喚OL年終慶典 雙DAN狂歡

-

2025-11-22 19:26:44動做RPG元素的基天建制類保存游戲《銀河分裂者》古秋登岸PS5/Xbox 同時出售真體版

-

2025-11-22 19:26:44典范人逝世哲理文章富露哲理的細(xì)彩散文

-

2025-11-22 19:26:44四女人山三日自正在止玩耍攻略

-

- 友情鏈接

-

- 曾由田畑端帶收的SE工做室正正在開辟3A新做 里背PS5仄臺 《西游萌萌》哪吒MAX,一人沉松單挑一隊 烽水同袍 沒有背初心《啪啪三國》四周年慶本日開啟 《堡壘之夜》最新講具暴光 雷管炸彈被收明 《女神同聞錄4U2》重制版多種形式新諜報 弄法多樣 江湖等您《劍雨江湖》尾測即將開啟 東家圭吾小講改編懸疑片《回廊亭》定檔2022年3月18日 Switch版《看水人》出售日即將到去 新截圖掀示好景 中止網(wǎng)友繪制《游戲王》青睞bai ?龍油繪 現(xiàn)教耗時100天 《鐵腕阿童木》NFT拍得5600萬日元 創(chuàng)日系做品最下記載

- 太原外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

- 深圳外圍女(深圳外圍模特)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 青島外圍女在線(微信181-8279-1445)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 濟(jì)南外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 成都外圍(成都外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市快速安排,真實到達(dá)無任何定金

- 貴陽包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 蘇州美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長沙美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 沈陽包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鄭州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 揚(yáng)州外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 合肥外圍空姐(電話微信181-8279-1445)合肥真實可靠快速安排

- 南通美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 西安外圍(西安外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 石家莊外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 常州外圍(常州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 溫州外圍(溫州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 沈陽外圍(沈陽外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 重慶外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 三亞外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鄭州美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 廈門外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 南昌外圍(南昌外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州包夜學(xué)生妹(微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 杭州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 長沙包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 重慶包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南通外圍上門(南通外圍預(yù)約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 濟(jì)南外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 廣州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 海口包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 南京外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

- 湛頭高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 西安外圍模特媛交一夜情(微信181-8279-1445)西安外圍真實可靠快速安排

- 杭州外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 深圳外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 成都美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 合肥同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-8279-1445)南昌外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

- 南京外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 哈爾濱外圍上門(哈爾濱外圍預(yù)約)電話微信181-8279-1445提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 深圳美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 長春外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-8279-1445)長春外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

- 西安美女快餐外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 珠海外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-8279-1445)珠海外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

- 太原外圍收費標(biāo)準(zhǔn)(電話微信181-8279-1445)太原外圍收費標(biāo)準(zhǔn)快餐全套一條龍包夜

- 太原包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 鄭州外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)鄭州外圍真實可靠快速安排

- 長春外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 哈爾濱外圍兼職價格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽美女快餐外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江外圍外圍上門外圍女全套(微信181-8279-1445)麗江真實可靠快速安排

- 鎮(zhèn)江外圍女(鎮(zhèn)江外圍外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 成都美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 貴陽美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 青島外圍女照片(電話微信181-8279-1445)深圳外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 常州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 合肥外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 福州包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 蘇州外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 北京外圍(北京外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 溫州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 深圳外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 長沙模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 南昌美女約炮(微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 寧波美女上門聯(lián)系方式(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 合肥美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 武漢外圍女在線(微信181-8279-1445)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 上海外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 鎮(zhèn)江外圍價格查詢(微信181-8279-1445)鎮(zhèn)江外圍女價格多少

- 太原外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 南京外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 揚(yáng)州美女約炮(微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 武漢美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽美女約炮(微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 青島外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 南昌包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 重慶外圍女(重慶外圍模特)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍女靠譜(微信181-8279-1445)南昌外圍女那個靠譜啊

- 昆明外圍(昆明外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 石家莊同城約炮(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 長沙外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 無錫外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南京外圍(外圍預(yù)約)外圍價格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 太原美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍外圍上門外圍女全套(微信181-8279-1445)重慶真實可靠快速安排

- 北京美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 西安外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 合肥外圍預(yù)約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 三亞外圍(三亞外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 三亞外圍空姐(電話微信181-8279-1445)三亞真實可靠快速安排

- 杭州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預(yù)約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 珠海外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達(dá)無任何定金

- 溫州外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 無錫外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 揚(yáng)州包夜學(xué)生妹(微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 杭州美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 海口外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 鎮(zhèn)江外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達(dá)無任何定金

- 揚(yáng)州包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 義烏美女快餐外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 寧波美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 石家莊包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 哈爾濱包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 深圳外圍女兼職價格(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

- 溫州外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 澳門外圍(澳門外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京外圍女在線(微信181-8279-1445)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 長春外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原外圍伴游(電話微信181-8279-1445)太原外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 廣州外圍預(yù)約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 青島美女上門預(yù)約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 濟(jì)南外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

- 臺州外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 重慶同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 重慶外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京外圍(北京外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明外圍外圍上門外圍女全套(微信181-8279-1445)昆明真實可靠快速安排

- 北京包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 福州包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 南通外圍全球資源(電話微信181-8279-1445)南通外圍全球資源提供全國外圍高端商務(wù)模特伴游

- 上海美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 無錫外圍(無錫外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 重慶外圍(外圍預(yù)約)外圍價格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 鄭州美女上門預(yù)約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍(鎮(zhèn)江外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 麗江美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 鄭州外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 濟(jì)南包夜外圍(微信181-8279-1445)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 揚(yáng)州外圍專家(電話微信181-8279-1445)揚(yáng)州外圍專家真實可靠快速安排

- 太原包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

- 北京美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 珠海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 常州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長春外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)南京外圍女價格多少

- 長春外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 貴陽外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 杭州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)杭州外圍女價格多少

- 麗江外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍(外圍預(yù)約)外圍價格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 揚(yáng)州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍(溫州外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 福州外圍價格(電話微信181-8279-1445)福州外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 深圳外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

- 長沙提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 珠海外圍(外圍模特)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 濟(jì)南包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 成都外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時到達(dá)

- 麗江美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 太原外圍專家(電話微信181-8279-1445)太原外圍專家真實可靠快速安排

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 三亞外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-8279-1445)三亞外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

- 天津外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 臺州包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 海口包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 貴陽外圍(貴陽外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 香港外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 合肥美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 鎮(zhèn)江包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 天津高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 杭州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津外圍女兼職價格(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

- 亞特蘭包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 無錫美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 臺州外圍學(xué)生預(yù)約(電話微信181-8279-1445)臺州外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情

- 合肥外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 北京美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 長沙外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍專家(電話微信181-8279-1445)貴陽外圍專家真實可靠快速安排

- 上海包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 深圳外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 義烏包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 深圳包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 成都外圍工作室(電話微信181-8279-1445)成都外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 太原美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 沈陽美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 鎮(zhèn)江提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 廣州外圍(外圍預(yù)約)外圍價格(電話微信181-8279-1445)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

- 常州美女快餐外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 無錫外圍(無錫外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 青島包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 三亞外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 南昌美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 麗江美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍女在線(微信181-8279-1445)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 深圳外圍(深圳外圍女)(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 杭州外圍預(yù)約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

- 沈陽美女上門預(yù)約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽包夜美女(微信181-8279-1445)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 廣州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 杭州外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 長沙外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 濟(jì)南美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 合肥外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 常州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原外圍(太原外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 無錫外圍外圍上門外圍女全套(微信181-8279-1445)無錫真實可靠快速安排

- 廈門外圍(廈門外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 上海包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 西安外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 長沙外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 福州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 西安外圍預(yù)約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 寧波外圍(外圍預(yù)約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準(zhǔn)時到達(dá)

- 溫州外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州包夜美女(微信181-8279-1445)一二線城市高端商務(wù)模特伴游、空姐、大學(xué)生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

- 合肥外圍(高端外圍)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 鎮(zhèn)江外圍女在線(微信181-8279-1445)預(yù)約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 海口外圍(海口外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 蘇州高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳外圍(外圍預(yù)約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 貴陽包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 深圳美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍女兼職價格(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

- 廣州外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 寧波高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 武漢外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 長春包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍女靠譜(微信181-8279-1445)廣州外圍女那個靠譜啊

- 重慶外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 北京外圍(外圍預(yù)約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 昆明包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 長沙包夜空姐預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 太原外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有

- 成都外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 貴陽高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 北京包夜學(xué)生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 武漢外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島外圍(外圍經(jīng)紀(jì)) 外圍聯(lián)系(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達(dá)

- 重慶外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)重慶外圍女價格多少

- 深圳漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 廈門外圍價格查詢(微信181-8279-1445)廈門外圍女價格多少

- 長春同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 海口美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 福州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 臺州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 合肥外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 南昌外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 長沙外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍收費標(biāo)準(zhǔn)(電話微信181-8279-1445)麗江外圍收費標(biāo)準(zhǔn)快餐全套一條龍包夜

- 廣州外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍空姐(電話微信181-8279-1445)南京真實可靠快速安排

- 深圳美女快餐外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 無錫美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 珠海外圍那個最漂亮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍女(上海外圍外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 濟(jì)南外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 長春外圍哪里有(電話微信181-8279-1445)一二線城市空姐模特大學(xué)生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 成都外圍女兼職(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市快速安排,真實到達(dá)無任何定金

- 貴陽外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 鎮(zhèn)江外圍空姐(電話微信181-8279-1445)鎮(zhèn)江真實可靠快速安排

- 深圳外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

- 廣州外圍(廣州外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市快速安排,真實到達(dá)無任何定金

- 太原外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)海口外圍女價格多少

- 杭州外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 天津外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預(yù)約,快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海美女上門預(yù)約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鄭州外圍(外圍上門)外圍女預(yù)約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預(yù)約,30分鐘可以到達(dá)

- 揚(yáng)州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達(dá)

- 南京外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 常州外圍伴游(電話微信180-4582-8235)常州外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 珠海外圍預(yù)約平臺(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 昆明外圍(昆明外圍女)外圍上門(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 石家莊包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州同城美女約炮(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江包夜空姐預(yù)約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 義烏美女上門預(yù)約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 沈陽外圍價格查詢(微信180-4582-8235)沈陽外圍女價格多少

- 南昌美女約炮(微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 揚(yáng)州美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 湛頭包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 廣州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 珠海外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原包夜美女外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 哈爾濱外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達(dá)

- 太原同城美女約炮(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 北京外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 濟(jì)南包夜外圍(電話微信180-4582-8235)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 太原外圍全球資源(電話微信180-4582-8235)太原外圍全球資源提供全國外圍高端商務(wù)模特伴游

- 杭州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳同城美女約炮(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜學(xué)生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 石家莊外圍(外圍模特)微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

- 麗江外圍(外圍女)外圍預(yù)約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

- 西安外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 福州外圍價格查詢(微信180-4582-8235)福州外圍女價格多少

- 上海包夜學(xué)生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 鄭州外圍價格查詢(電話微信180-4582-8235)鄭州外圍女價格多少

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州同城約炮(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 溫州美女上門預(yù)約(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達(dá)

- 鄭州包夜學(xué)生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 成都包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍模特)電話微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

- 上海外圍上門(上海外圍預(yù)約外圍上門外圍女)微信180-4582-8235一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 深圳外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 合肥外圍(外圍經(jīng)紀(jì)人) 外圍空姐(微信180-4582-8235)高端質(zhì)量,滿意為止

- 深圳美女上門聯(lián)系方式(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 南京包夜美女全套外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)外圍預(yù)約(電話微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 北京包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍女模特平臺(外圍預(yù)約)電話微信180-4582-8235提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長沙包夜外圍(電話微信180-4582-8235)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學(xué)生上門

- 南京外圍模特預(yù)約(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長春外圍女那個靠譜(電話微信180-4582-8235)長春外圍真實可靠快速安排

- 海口模特包夜(電話微信180-4582-8235)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州同城上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長沙美女快餐外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 重慶高端美女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 鎮(zhèn)江美女兼職外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 南通外圍(南通外圍女)電話微信180-4582-8235提供一二線城市外圍預(yù)約、空姐、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 上海外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(微信180-4582-8235)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 南京外圍預(yù)約(外圍模特)外圍上門(電話微信180-4582-8235)高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達(dá)

- 上海同城美女預(yù)約外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍大圈伴游(電話微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)

- 廣州外圍模特經(jīng)紀(jì)人(外圍預(yù)約)外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)

- 武漢外圍(武漢外圍女)(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 北京包夜學(xué)生妹(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

- 廈門外圍全球資源(電話微信180-4582-8235)廈門外圍全球資源提供全國外圍高端商務(wù)模特伴游

- 鎮(zhèn)江包夜空姐預(yù)約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap