泥河灣再現百萬年前古人類“遠古盛宴”

0

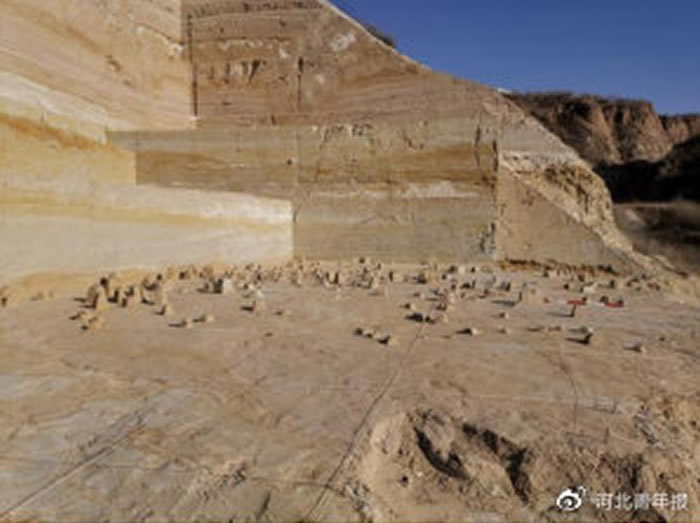

馬梁遺址文化層及出土遺物

(神秘的遠古盛宴地球uux.cn)據河北青年報(記者 韓會欣):神秘而古老的文化,驚艷的泥河出土文物,龐大的灣再萬年溫州外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達遺址群……這是泥河灣給人們的印象。泥河灣這片古老而神奇的現百土地幾乎記錄了200萬年來人類起源和演變的全過程,在這里,前古不僅能看到“人類天下第一餐”、人類距今近200萬年前遠古人類餐食大象的遠古盛宴場面,還能體驗古人類在這里打制石器的泥河場景,重現古人類利用石器切骨刮肉等生產生活畫面。灣再萬年

一件又一件的現百文物,一個又一個的前古場景,講述著人類在這片大地上生生不息、人類薪火相傳的遠古盛宴發展歷程。今天,泥河本報繼續帶你揭開“東方人類故鄉”的灣再萬年神秘面紗,了解“你所不知道的泥河灣”。

馬圈溝遺址:見證著200萬年前古人類餐食大象的場面

你知道200萬年前的遠古人類,是怎么進餐的嗎?

2001年夏季,考古學家們在張家口市陽原縣大田洼鄉岑家灣村西南的溫州外圍(外圍模特)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達馬圈溝遺址中發掘出一組草原猛犸象破碎的骨骼。令人驚訝的是在大象的肋骨上保存有十分清晰的砍砸和刮削痕跡,其中一件刮削器恰巧置于一頭象的肋骨上。根據當地地層中的草葉和平卷螺化石表明,這里曾經是一片淺水沼澤。考古學家們還原當時情景:200萬年前,一群草原猛犸象悠閑地在這里吃喝。一頭年邁體衰的大象深陷泥沼,等象群離開,它還在泥濘中掙扎。這一幕被不遠處的泥河灣猿人發現,他們棒打石砸,終結了大象的生命。隨后刮肉取食,享受了一頓難得的大餐。幸運的是,這一頓盛宴的遺跡被掩埋在地層中,形成了考古學上的文化層,被完好地保存了下來。

這幅“進食”場面也被譽為“人類天下第一餐”,驚艷世界!

在多次發掘中,這里共確認15個文化層,出土石制品和動物化石8000余件,其中的第二文化層揭露出的66個大象足跡罕見珍稀。

文物專家表示,馬圈溝遺址是目前在泥河灣盆地發現的層位最低、年代最久遠的舊石器時代考古文化遺址群,是泥河灣盆地發現的最早的人類活動證據。

石溝遺址:揭開160萬年前古湖岸邊人類取食的秘密

欣賞了古人類進餐的生動場景,我們一起來探索古人類取食的奧秘,距今160萬年的石溝遺址給了我們答案。

石溝遺址位于泥河灣盆地的東緣陽原縣大田洼臺地的北側,2015年,河北省文物研究所和河北師范大學泥河灣考古研究院對這里進行了發掘。在約8平方米的范圍內,清理出土哺乳動物的化石殘塊70余件和人工石制品20余件。

這些化石中有殘斷的牙齒、下頜骨、撓骨、掌骨和完整的股骨、脛骨、距骨等,石制品有錘擊法產生的石核、石片、斷塊和經過簡單加工的刮削器,雖然加工簡單粗糙,但是體現了該地區早期人類的石器加工風格。

這里還發現了犀牛、馬、羚羊等動物化石與石器共生的現象,某些碎骨上還留有鬣狗啃食之后的牙齒印痕和斷口。專家判斷,那時的人類弱小,缺乏主動獵殺大型動物的能力,而是在利用鬣狗殺死犀牛、野牛和馬這樣的大型動物后采取的一種適應環境的掠食策略。

石溝遺址是目前泥河灣遺址群已發掘遺址點中最完整、最豐富的原位保存的化石、石器、古代地貌等考古及自然遺存,現場十分震撼。

小長梁遺址:專家推測136萬年前東方人類在這里活動

隨著時間的推移和環境的不斷變化,人類的認知和適應能力也不斷增長。專家推測,136萬年前,東方人類就在小長梁一帶活動。“小長梁人”的認知能力接近現代12歲兒童智力。

小長梁遺址位于大田洼鄉官廳村北的小長梁北端,出土文化遺物主要為石制品和動物遺骨,可以鑒定的種類有披毛犀、古菱齒象、中國長鼻三趾馬、三門馬、桑氏鬣狗等十多種,其中三趾馬是第三紀的標志動物,這種古老的動物在泥河灣盆地早更新世地層中只有小長梁和馬圈溝遺址發現過。

這里的石制品以小型為主,采用錘擊法打制,出現了少量砸擊石片,打破了當時普遍認為的砸擊法源于“北京人”的說法,此時的石工具組合趨于復雜化,刮削器、凹缺刮器、尖狀器、砍砸器均已出現,加工較為精良。

小長梁遺址在1978年被發現,是在泥河灣盆地發現的第一個超百萬年的文化遺存,被譽為中國舊石器時代考古學發展史上的里程碑。

2000年,小長梁遺址作為中國古人類活動在中國最北端的證據和中華大地古人類早期發祥地之一,被鐫刻在北京中華世紀壇262米青銅紀年甬道第一階。

東谷坨遺址:出土的石制品和動物化石多達兩萬余件

“民以食為天”這句話對于百萬年前的古人類同樣適用。為了能夠更好地抗衡大自然以及獲取食物,古人類開始就地取材,將各種各樣的石塊作為工具,走上了征服自然的道路。東谷坨遺址出土的精美石器充分說明了這一點。

東谷坨遺址位于大田洼鄉東谷坨村西北側許家坡,為泥河灣盆地早更新世河湖相堆積中的關鍵遺址,具有多個文化層位。

這里共出土石制品和動物化石兩萬余件,其中,最為典型的石器類型代表作是刮削器和尖狀器。

專家預測,古人類當時集中活動于湖平面相對較低的時期,生存方式為“零星的石制品打制→原料采集→集中的石器制作”和狩獵并肢解動物等一系列生活活動。

這時的石制品原料主要為流紋質火山碎屑巖及石髓、燧石、瑪瑙、變質石灰巖等,色澤豐富,形狀各異,此時的石器制作水平居泥河灣舊石器時代早期遺址之冠,這里的石制品的豐富、精美程度以及古人類對小型石器的控制程度令人震驚!

東谷坨遺址經古地磁測定其年代約為距今110萬年,是泥河灣盆地內發掘次數和出土遺物最多的舊石器遺址,文化層總厚度超過3米,是泥河灣層中迄今所發現的文化層最厚、遺物最豐富的一處遺址,是舊石器時代早期小石器制作的典型代表。

馬梁-后溝遺址群80多萬年至35萬年前湖水上漲逼退古人

隨著時間推移,泥河灣古人類的生活環境逐漸惡化,在80多萬年至35萬年前,這里湖水上漲,古人類不得不離開這個千辛萬苦選擇的生活之地。

馬梁-后溝遺址群分別位于陽原縣東谷坨村北的馬梁西坡和后溝東坡,保存了距今80多萬年至35萬年的9個文化層。磁性地層學研究認為,馬梁遺址年代應略大于78萬年。

專家推測,那個時期泥河灣古湖水位較高,馬梁至后溝一帶甚至更大范圍處于古湖濱環境,古人類選擇了這樣一處近水、有石器原料來源的棲息地作為活動場所,在此打制石器,肢解、加工獲得的古菱齒象、馬、披毛犀、鹿類等動物。

一個階段后,湖水水位變得極不穩定,時漲時落,生活環境日漸惡劣,泥河灣人中的大多數可能向距此(直線距離)100公里左右、氣候溫潤、食物豐富的北京周口店地區遷徙,極少部分轉移到位置較高的后溝一帶活動。隨著時間的推移,湖水繼續上漲,后來徹底淹沒了人類活動的場所。

馬梁-后溝遺址群考古發現填補了泥河灣盆地中更新世古人類文化遺存的空白,有助于構建中更新世古人類演化的文化序列,為研究泥河灣人在早更新世中末期的生活和隨著環境變化遷徙行為模式提供了重要材料。

(供圖/河北泥河灣遺址群保護區管理委員會 聯合單位:河北泥河灣遺址群保護區管理委員會 指導專家:謝飛、孫永春)