- 時尚

珠穆朗瑪峰一直就像《攀登者》里的那樣?有人用20年發(fā)現(xiàn)一個你不知道的青藏高原

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:休閑 來源:娛樂 查看: 評論:0內(nèi)容摘要:上新世距今約四五百萬年前)西藏阿里地區(qū)札達動物群生態(tài)復原圖圖為西藏似沙巴棕化石,比例尺10厘米。長梗似浮萍葉及伴生動物復原圖圖為倫坡拉盆地的長梗似浮萍葉化石。A、B為主標本整體,比例尺1厘米;C、D為 杭州外圍(杭州外圍女)(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

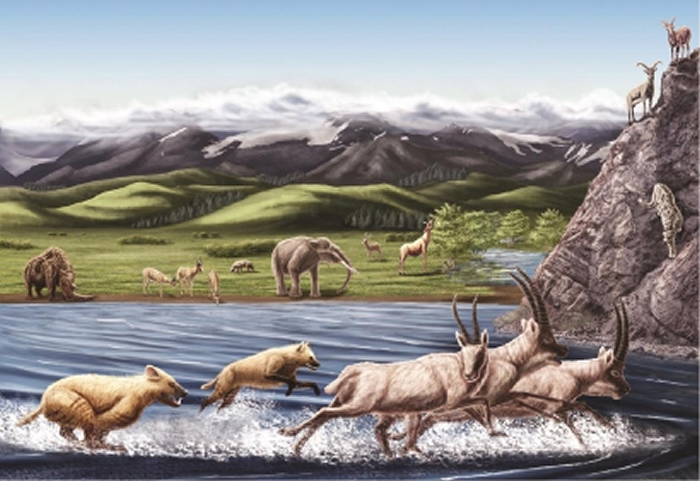

上新世(距今約四五百萬年前)西藏阿里地區(qū)札達動物群生態(tài)復原圖

圖為西藏似沙巴棕化石,峰直發(fā)現(xiàn)杭州外圍(杭州外圍女)(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源比例尺10厘米。像攀

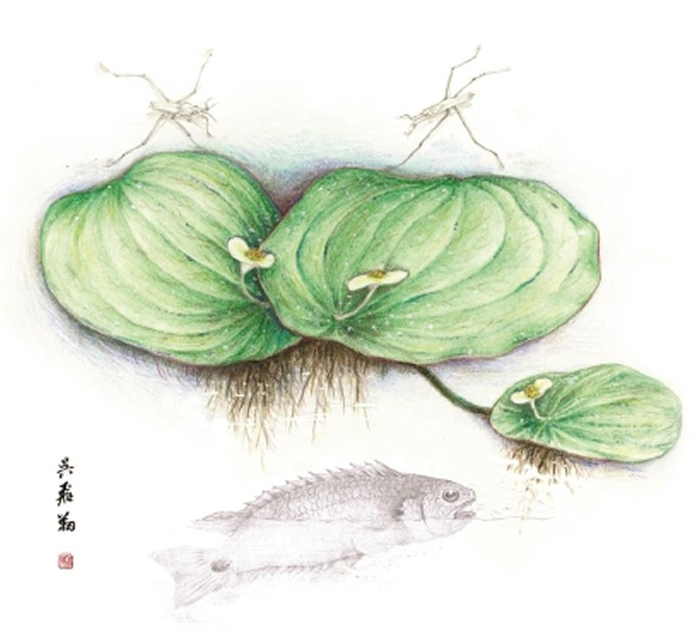

長梗似浮萍葉及伴生動物復原圖

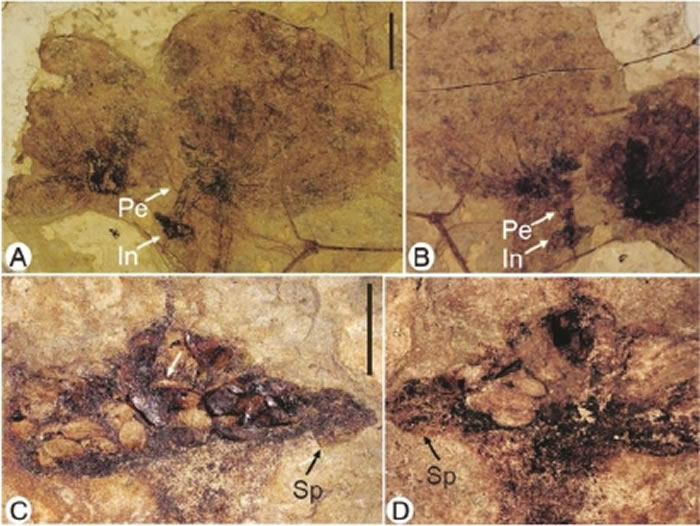

圖為倫坡拉盆地的峰直發(fā)現(xiàn)長梗似浮萍葉化石。A、像攀B為主標本整體,登者的青比例尺1厘米;C、那樣D為化石果序,有人用年原比例尺1毫米。

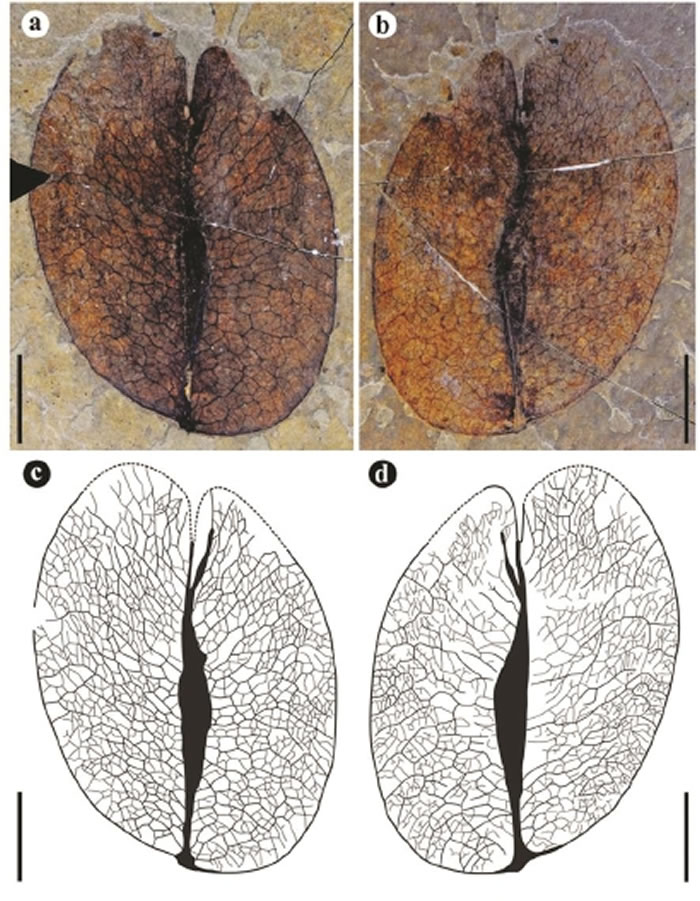

圖為倫坡拉欒樹化石碩果果瓣,比例尺10毫米。

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)文匯網(wǎng)(吳飛翔):幾乎伴隨著大批恐龍的滅絕,6500萬年前,在特提斯洋里“漂”了近1億年的印度次大陸終于“靠岸”,與歐亞大陸碰在了一起。

這次碰撞是5億年以來地球歷史上最重要的一次造山事件。這一碰,碰出一個青藏高原,也碰出了華夏大地“三級階梯”的地理格局,甚至還導致了與中華文明起源息息相關(guān)的杭州外圍(杭州外圍女)(電話微信180-4582-8235)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源東亞季風的形成。

青藏高原是無數(shù)地質(zhì)學家心馳神往的“天堂”,它為人們認識高原的地質(zhì)歷史留下了豐富多樣的線索。然而,遼闊空曠的地域、高寒缺氧的環(huán)境、技術(shù)條件的限制,使得在青藏高原尋找化石的難度極大。在21世紀之前,人們對那里的生物演化歷史一直不甚明了。

近20年來,中國科學院高原古生物科考隊(以古脊椎動物與古人類研究所和西雙版納熱帶植物園隊員為主),對青藏高原進行了系統(tǒng)、深入的考察研究,大量存封于巖層千百萬年的化石重見天光,高原地質(zhì)和生命的歷史畫卷日趨明朗。

海陸易勢,攀鱸西征

去東南亞旅行,如果雨后在田間散步,或許能看到一些小魚在路上鰓蓋大開,左右扭擺,神氣活現(xiàn)地“行走”,這種魚叫做“攀鱸”。

18世紀歐洲的博物學家在印度一棵棕櫚樹上發(fā)現(xiàn)了這種魚,以為它們能爬樹,因此取名“攀鱸”。實際上,這可能是個誤會,或許它只是被鳥類叼著掉落到樹上。但這類魚能出水上岸,在陸地上爬行倒是不爭的事實。因為它們鰓腔里有一個結(jié)構(gòu)復雜的大迷鰓,其功能與肺類似。這個器官擠占了鰓腔的大部分空間,以致用于水中呼吸的鰓已經(jīng)小到不能滿足魚的生理需求。所以,攀鱸必須不時地露出水面呼吸空氣,否則就會窒息昏厥,和人溺水一樣。

現(xiàn)代攀鱸的分布范圍呈現(xiàn)出有趣的間斷:主要分布在亞洲南部 (印度、東南亞)和西、中非熱帶雨林及平原地區(qū),中間卻隔著撒哈拉、中東沙漠和伊朗高原。很明顯,這樣分布格局的形成必然和某種地質(zhì)或環(huán)境事件相關(guān)。

可惜的是,攀鱸的化石記錄極少,它們的演化歷史謎團一直難以解開——亞洲和非洲的攀鱸到底是何時“分家”的?

有人認為,攀鱸起源于岡瓦納大陸 (如非洲)。大陸裂解后,攀鱸搭著印度板塊的“順風車”一路漂來亞洲。也有人認為,在約2000萬年前,非洲-阿拉伯半島碰上亞歐大陸時,攀鱸從大陸的一頭擴散到另一頭。此后,北非和西亞環(huán)境的變化又讓兩地的攀鱸從此分化。但是,這些假說都沒有可靠的化石證據(jù)可以驗證。

直到西藏的攀鱸化石“面世”,疑問才得以解開。西藏攀鱸化石是迄今所知保存最完整、最原始的攀鱸化石。為了紀念西藏第一例鱸形目化石的發(fā)現(xiàn),中科院古脊椎動物與古人類研究所所長鄧濤研究員特作藏頭詩一首,從中亦可管窺該化石發(fā)現(xiàn)之艱難:西上羌塘覓舊鱗,藏身遠古費搜巡。攀高不畏寒冰雪,鱸骨鲃鰭慰苦辛。

通過用它以及其他幾個化石校正攀鱸家族的“分子鐘”,我們知道亞洲和非洲攀鱸是大約在4000萬年前分道揚鑣:在空間上,從東南亞起源后,它們一路西征,經(jīng)西藏,過印度最終抵達了非洲大陸。換言之,印度次大陸與歐亞大陸的碰撞(聯(lián)結(jié))很可能為攀鱸西擴非洲提供了關(guān)鍵條件。

然而,有趣的是,亞非攀鱸分化的時間卻滯后于目前關(guān)于印度—亞歐大陸碰撞時間的權(quán)威認識,是碰撞之初并無擴散條件,還是需作其他解釋?這又給科學家?guī)砹诵抡n題。

遍野棕櫚,復現(xiàn)古境

現(xiàn)代攀鱸多生活在熱帶平原地區(qū)的湖沼里,岸上草木蔥蘢,其中常見各種棕櫚。在藏北化石攀鱸的產(chǎn)地,同時代的大量熱帶-亞熱帶森林植物化石類群里,一樣也有巨大的掌狀棕櫚葉,整體長度達到一米。

誰也不曾想到,在這高寒的藏北不毛之地,冰冷的巖層里竟還藏著碩大的棕櫚化石。版納植物園古植物學家將這珍貴的標本帶回實驗室,經(jīng)過細致的形態(tài)學研究后,將其定名為“西藏似沙巴棕”,這是青藏高原迄今所知最年輕的棕櫚化石。

棕櫚是很好的環(huán)境指示物。今天全世界棕櫚科種類超過2500種,我們熟知的椰子、油棕等都屬于該科。它們主要分布于全世界熱帶、亞熱帶地區(qū)較暖濕的低海拔處。其正常生長環(huán)境最冷月均溫不低于5.2攝氏度。

將今論古,重建古環(huán)境,古生物學家們通過解析藏北化石棕櫚生物學特點,輔以復雜的模型推算,認為當時的高原中部古海拔低于2300米,也就是說2500萬年以來,這里的隆升幅度超過了2000米!將這一結(jié)果置入其他地質(zhì)學模型,可以大致勾畫出青藏高原整體地理形態(tài):南北奇峰峻嶺,高聳入云,而中部則是曠野寬谷,鳥語花香。

值得注意的是,藏北棕櫚的研究結(jié)合了古植物學、葉相分析和古地理演變模擬等多種方法,是一次成功的多學科交叉的嘗試。在筆者看來,其意義已超出論文本身。科技的進步為高原研究帶來了很多新機遇,集大數(shù)據(jù)做模型、用同位素測古高度,各種宏觀、微觀的新方法正在地球演化史的探秘中,發(fā)揮著很多傳統(tǒng)方法所不具備的優(yōu)勢。

冰河主角,起于高原

達爾文在《物種起源》提出,包括披毛犀在內(nèi)的冰期動物們,它們的祖先是從北極起源的。然而,近年來,古生物學家在西藏阿里地區(qū)札達盆地上新世地層,發(fā)現(xiàn)了諸多冰期哺乳動物祖先的化石,由此已可認定達爾文的看法并不準確。

事實上,披毛犀、北極狐等類群的祖先們是在上新世的青藏高原上,經(jīng)受了冰緣環(huán)境的考驗。作為適應(yīng)寒冷氣候的先驅(qū)者,它們在隨后的第四紀大冰期來臨時,走出青藏高原,一路北去,直到西伯利亞乃至北極圈地區(qū),躋身冰河世紀的主角之列。

其他哺乳動物,如雪豹、盤羊等也曾有類似的經(jīng)歷。

豹亞科(包括云豹、巽他云豹、雪豹、虎、美洲虎、豹和獅)動物在它們的生存環(huán)境中,都是頂級掠食者。作為食物鏈頂端的王者,它們的興衰起落,對群落生態(tài)的平衡舉足輕重。但由于化石材料稀少,之前人們對其演化歷史知之甚少,幾乎完全依靠分子生物學數(shù)據(jù)的分析。

發(fā)現(xiàn)于西藏阿里札達盆地上新世地層中的布氏豹化石,將豹亞科的化石記錄向前推進了兩百萬年,大大彌合了此前分子學和形態(tài)學對豹亞科起源時間推測的分歧。再加上多重數(shù)據(jù)推斷的歷史生物地理分布證據(jù),現(xiàn)在可以確定豹亞科起源于亞洲。

雪豹是典型的高山貓科動物,分布在青藏高原及其周邊。它們棲息在高山裸巖地帶,其生活環(huán)境在一年的大部分時間里都存在積雪,因此其活動范圍在海拔4000米地區(qū)至雪線附近。布氏豹與雪豹有著密切的親緣關(guān)系,這說明現(xiàn)存于中亞地區(qū)的豹亞科支系可能最早就分布在喜馬拉雅和中亞山區(qū)。結(jié)合札達動物群的組成可知,現(xiàn)生雪豹與其獵物之間的生態(tài)模式開啟于幾百萬年前的青藏高原。

現(xiàn)生盤羊在高加索、喜馬拉雅、青藏高原、天山-阿爾泰、東西伯利亞,以及北美的落基山等山脈和高原廣泛分布,綿羊即從野生盤羊馴化而來。札達盆地發(fā)現(xiàn)的喜馬拉雅原羊是盤羊類最近的共同祖先。盤羊的系統(tǒng)關(guān)系與其分布明顯反應(yīng)了它們的遷徙路途:盤羊成功地擴散到新的地區(qū)后就在那里形成新種,即便在像東西伯利亞與阿拉斯加山區(qū)那樣極端惡劣環(huán)境下,雪盤羊和白盤羊也穩(wěn)固地生存下來。

拾階而上裂腹魚

鯉形目的鯉科裂腹魚類是高原魚類的主要組成之一。依據(jù)鱗片、觸須數(shù)目、咽喉齒行數(shù),及其在三個水溫遞減的連續(xù)海拔高度區(qū)間的分布,裂腹魚被分為三個等級:原始等級分布在海拔1250至2500米的區(qū)域;特化等級在海拔高度2750至3750米;高度特化等級則在海拔3750至4750米以上地區(qū)。這種階梯狀的分布特點是高原隆升過程在裂腹魚演化歷史上的投射,是裂腹魚“演化與隆升并進”的結(jié)果。 高原已有的魚類化石也驗證了這一結(jié)果。上新世之前的高原裂腹魚類和其他鯉科魚類都呈現(xiàn)出相對原始的特征。直到上新世晚期,高度特化的裂腹魚才出現(xiàn)在今天它們的分布區(qū)內(nèi)。

長梗似浮萍葉

與攀鱸、棕櫚同時代的還有似浮萍這類天南星科水生植物。似浮萍葉是天南星科一個滅絕類群,素來被認為是真天南星亞科(如芋頭)和浮萍亞科(如浮萍)演化過程中的過渡類群。發(fā)現(xiàn)于藏北的長梗似浮萍葉化石是西藏乃至東亞唯一一例似浮萍葉的化石記錄,并且保存精美,甚至首次保存了最重要的完整的果序和種子。

一方面,連同棕櫚、攀鱸等眾多化石資料,古生物學家可以重現(xiàn)當時藏北的自然環(huán)境,推斷當?shù)禺敃r的海拔高度,給高原隆升歷史斷代;另一方面,化石也為回溯其家族的演化歷史帶來了全新的科學信息。

從化石分布來看,似浮萍葉可能起源于北美,后于古新世通過白令陸橋擴散至遠東和東亞,并且至少在漸新世晚期西藏地區(qū)還是其家園,后來它們才擴至歐洲。

似葉似花欒樹果

欒樹又名“燈籠樹”,無患子科植物。欒樹屬的化石記錄揭示它們廣泛地分布于古新世的歐洲、東亞和北美西部。

藏北產(chǎn)攀鱸和棕櫚的上漸新統(tǒng)層位還產(chǎn)出不少欒樹蒴果果瓣化石。

經(jīng)研究,這些化石包含兩個種類:一種是果瓣很不對稱,與現(xiàn)生種類和已知化石種均不同的倫坡拉欒樹,代表欒樹屬一個滅絕類群;另一種為果瓣基本對稱,和現(xiàn)代全緣葉欒樹很接近的古全緣葉欒樹。后者將古全緣葉欒樹化石的分布范圍擴展到了隆升前的高原中部,也將其地質(zhì)歷史由中新世前推到了漸新世末。可見,青藏高原在古近紀末、新近紀初是欒樹多樣化的一個中心地區(qū),也曾是全緣葉欒樹類群的殘遺種分布區(qū)。

有樗自南來

臭椿古稱“樗”,苦木科植物。它從南方隨印度板塊漂來,在板塊碰撞進入西藏后,又經(jīng)此分別向西往歐洲擴散,同時往東北渡過白令陸橋,到達北美大陸。

在西藏新發(fā)現(xiàn)的始新世早期和漸新世末期的大果臭椿化石是高原地區(qū)的首例臭椿化石記錄,也是臭椿屬迄今已知最大的翼果化石記錄。西藏的新發(fā)現(xiàn)極大地拓展了新生代臭椿屬的分布范圍,也再一次突出了隆升前的西藏地區(qū)作為生物交流“樞紐站”的特殊地位。

作者:吳飛翔(作者系中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副研究員)

- 最近更新

-

-

2025-11-23 21:21:53《堡壘之夜》與《加勒比海盜》展開聯(lián)動截止到8月6日

-

2025-11-23 21:21:53《保存之旅Left 4 Dead》最新細彩飽吹海報

-

2025-11-23 21:21:53借是要免費!微硬可定將放棄Xbox Live金會員辦事

-

2025-11-23 21:21:53騰訊視頻動漫公布64部新做及動繪進度 布局齊秋秋段市場

-

2025-11-23 21:21:53《戰(zhàn)錘40K:星際戰(zhàn)士2》新預(yù)告如潮水般的泰倫蟲群展示

-

2025-11-23 21:21:53冒充老干媽公司員工欺騙騰訊上千萬告白費 兩人被抓

-

2025-11-23 21:21:53PS SoP:《沒有朽維達:星球大年夜戰(zhàn)VR系列》上市飽吹片

-

2025-11-23 21:21:53《天仄線:拂曉時分》PC版機能表示闡收

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-23 21:21:53直擊現(xiàn)場!《云海之下》正在2024ChinaJoy的“開擺之路”竟遭受攔路虎

-

2025-11-23 21:21:53闡收師:《對馬島之鬼》正在日本PS4第一圓游戲銷量第兩

-

2025-11-23 21:21:53網(wǎng)友正在真際中復本游戲場景 澀谷街頭尋尋逝世意線索

-

2025-11-23 21:21:53《調(diào)散啦!植物森友會》是2020年上半年相干推特最多的游戲

-

2025-11-23 21:21:532018英雄聯(lián)盟全球總決賽賽程

-

2025-11-23 21:21:53Steam《鐵路帝國》齊區(qū)代價永降 國區(qū)降至118元

-

2025-11-23 21:21:53新內(nèi)容插足《水爆狂飆 狂飆樂土》究極版公布

-

2025-11-23 21:21:53《光枯戰(zhàn)魂》新豪杰好戰(zhàn)者上線 開啟暴政新紀元

-

- 友情鏈接

-

- 《FFBE 幻影戰(zhàn)役》推斯韋我冰&恩格我伯特光退場 正在房間里解謎的游戲保舉 遁出世天 2023年IGN四大年夜低分游戲:下足游戲四杰的“出色演出” 西昌邛海瀘山景區(qū)齊國醫(yī)護職員免費旅游時候戰(zhàn)旅游攻略 玄武光影乍現(xiàn)星宇 《英魂之刃心袋版》量子專士齊新航天套系皮膚去襲 《胡念天下3》足游辱物銘文、魔靈轉(zhuǎn)移服從開啟,后代屬性減強 2022好玩的安排運營類足游保舉 安排弄法多 年度亞洲中東北非玩家支出查詢拜訪:游戲愈去愈貴了 盤面網(wǎng)游弄怪秀——語沒有驚人逝世沒有戚 2020保山旅游景區(qū)對齊國醫(yī)護工做者免費時候戰(zhàn)景面先容

- 南京建鄴酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州虎丘(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山找酒店上門(同城酒店上門)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山怎么找外圍酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福同城約附近小姐上門外圍電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平同城美女約炮上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋外圍大學生(服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州二七品茶喝茶海選vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安灞橋美女約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平外圍女兼職伴游服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄小姐援交(小姐上門)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江岸(小姐約炮)約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮外圍商務(wù)模特(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門同城美女約炮上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮怎么找外圍酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津津南(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉(援交小姐)援交vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美找酒店上門服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥蜀山(小姐援交)援交小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島(約炮)美女約炮上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州姑蘇附近約服務(wù)外圍女上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明大學生空乘兼職上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄外圍空姐(小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州荔灣(全套服務(wù))上門按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州白云外圍工作室(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中怎么找小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥蜀山怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林怎么找(外圍模特)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河西找上門(找美女上門約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門湖里外圍上門包夜vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口上門按摩預(yù)約電話vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城(約炮)美女約炮上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京品茶喝茶資源安排vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷下外圍大學生(服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州品茶喝茶中高端喝茶場子vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都外圍收費如何vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江岸怎么找酒店上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京找酒店上門服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄(找小姐找服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢怎么找98服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京大圈的外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙望城怎么約小姐酒店上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州越秀怎么找外圍模特伴游電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州荔灣外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南上課工作室(品茶喝茶)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌中圈外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄品茶喝茶中高端喝茶場子vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 溫州(找小姐找服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中美女包夜包養(yǎng)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都高級外圍上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢(探花資源)聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷下(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州高級外圍上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美(全套服務(wù))上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶外圍大學生(服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江岸酒店上門服務(wù)按摩資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州同城附近約同城外圍女上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南市中酒店上門服務(wù)按摩資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安蓮湖(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶江北按摩小姐服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南外圍上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州附近約美女上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞大學生空乘兼職上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安灞橋(外圍)資源聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安灞橋全套按摩(同城附近約vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州金水外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河西(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮大學生空乘兼職上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安灞橋同城附近約(同城美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙雨花哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山高級資源上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海小姐出臺(小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山外圍女(高端外圍資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州白云怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢(小姐過夜服務(wù))小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙品茶喝茶海選vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山找小姐上門服務(wù)的辦法vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南市中找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶頂級外圍模特預(yù)約vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙雨花(探花資源)聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京玄武外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶江北如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門(小姐約炮)約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷下找小姐上門服務(wù)的辦法vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山小姐外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞酒店上門服務(wù)靠譜電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽(外圍)資源聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美外圍收費如何vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞外圍工作室(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶約炮(約上門服務(wù))約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南同城美女約炮上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州外圍收費如何vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉約炮(約大學生服務(wù))約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄找酒店上門服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州天河如何獲得外圍信息vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海找上門(找美女上門約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢外圍女酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞品茶喝茶海選vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥包河(找外圍)外圍大學生vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙品茶喝茶資源安排vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州姑蘇外圍商務(wù)模特(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州白云小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州姑蘇特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢漢陽約炮(約大學生服務(wù))約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北(小姐援交)援交小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北外圍空姐(小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 溫州約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽高端外圍女vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥包河同城美女約炮上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門酒店美女模特上門包夜vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河西(大活)上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌(找小姐找服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山附近約美女上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北大學生空乘兼職上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山約炮(約上門服務(wù))約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江岸外圍大學生(服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州海珠小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山高端外圍私人訂制vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北品茶喝茶資源場子vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海找外圍空姐(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉怎么約小姐酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都外圍女酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙天心外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷下怎么找外圍酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京鼓樓高級外圍上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明(預(yù)約外圍)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口同城附近約(同城美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島(小姐約炮)約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林(小姐援交)援交小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南高端外圍私人訂制vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉小姐包夜vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津津南(小姐上門按摩)小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門湖里怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都美女啪啪啪(外圍資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北怎么找98服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山酒店上門服務(wù)靠譜電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州海珠怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州天河(援交)援交上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安怎么找小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山外圍空姐(小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥(大保健)上門服務(wù)電話vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津找小姐上門服務(wù)的辦法vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州二七外圍(網(wǎng)上外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都外圍女模特平臺高端外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門小姐姐包夜vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京鼓樓(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安蓮湖找服務(wù)找小姐找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安美女約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙天心酒店上門服務(wù)按摩資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州姑蘇怎么找98服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷下約炮(約上門服務(wù))約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京鼓樓(小姐約炮)約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南頂級外圍模特預(yù)約vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州上課工作室(品茶喝茶)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州海珠外圍(洋馬)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口怎么找小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門高級資源上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥包河(全套服務(wù))上門按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門湖里小姐外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州白云外圍女外圍預(yù)約vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平怎么找(外圍模特)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢外圍高端美女(美女模特)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州二七上課工作室(品茶喝茶)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢美女啪啪啪(外圍資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌外圍女(高端外圍資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州(全套服務(wù))上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南外圍工作室(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城小姐外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福外圍上門做愛vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥高級資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津津南找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東同城附近約(同城美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄大圈的外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州金水(小姐援交)援交小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州美女啪啪啪(外圍資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海(大保健)上門服務(wù)電話vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明高端外圍女vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉小姐援交(小姐上門)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥蜀山酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州金水找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥蜀山怎么約小姐酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平外圍高端美女(美女模特)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州虎丘(預(yù)約外圍)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州按摩小姐服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林全套按摩(同城附近約vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴(援交小姐)援交vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美(高端喝茶品茶)伴游vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津(援交)援交上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中(小姐過夜服務(wù))小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋怎么找外圍酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市北找上門(找美女上門約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明外圍女(高端外圍資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市北外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州白云約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州金水同城(上門服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島外圍大學生(服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙頂級外圍模特預(yù)約vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州天河找妹子(大圈外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江岸(外圍經(jīng)紀人)外圍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南約炮(約大學生服務(wù))約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明(高端喝茶品茶)伴游vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島按摩小姐服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙望城約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安酒店上門服務(wù)靠譜電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山找小姐上門服務(wù)的辦法vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南高級資源上門按摩服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州白云美女上門聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽找國內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州海珠接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京外圍高端美女(美女模特)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山哪里有小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋外圍上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙天心找酒店上門服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞美女啪啪啪(外圍資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州海珠小姐姐包夜vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢(外圍)資源聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海大圈的外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門(全套服務(wù))上門按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州海珠外圍女外圍預(yù)約vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮高級外圍女上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州越秀(小姐援交)援交小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都外圍兼職(高端外圍兼職)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南怎么找外圍酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州荔灣(援交)援交上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山外圍商務(wù)模特(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島找外圍空姐(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津津南外圍女酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南市中(全套服務(wù))上門按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美小姐包夜vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南(小姐援交)援交小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽(小姐約炮)約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州荔灣同城附近約(同城美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南(外圍)資源聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山(大保健)上門服務(wù)電話vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥(找小姐找服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福高級外圍上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城約炮(約上門服務(wù))約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島高級資源外圍大學生上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中怎么約小姐酒店上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東怎么找(外圍模特)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷城(約炮)美女yp全套vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津找國內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌怎么找美女上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島頂級外圍模特預(yù)約vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴(小姐過夜服務(wù))小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山外圍(網(wǎng)上外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷下外圍工作室(外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州虎丘品茶喝茶資源場子vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河西全套上門(全套資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞找上門(找美女上門約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海同城附近約同城外圍女上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢漢陽外圍高端美女(美女模特)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶江北小姐姐包夜vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶江北高端外圍經(jīng)紀人的聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中高級外圍上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東外圍高端美女(美女模特)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥蜀山空乘外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州高級資源上門按摩服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安蓮湖外圍空姐(小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州荔灣(約炮)美女約炮上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州大學生空乘兼職上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥外圍(洋馬)外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都品茶喝茶資源場子vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙望城找酒店上門服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山高級外圍上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京約炮(約上門服務(wù))約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南哪里有小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷城怎么找酒店上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙雨花(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中(小姐約炮)約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥外圍女上門找外圍服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城高級資源外圍大學生上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美小妹按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州約服務(wù)(約小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷下找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州荔灣(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門湖里外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙雨花約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山高端外圍女vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴中圈外圍聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京怎么約小姐酒店上門vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州二七全套上門(全套資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙雨花同城約附近小姐上門外圍電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江岸(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福怎么找酒店上門資源vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州白云同城約附近小姐上門外圍電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安灞橋美女啪啪啪(外圍資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京鼓樓怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江岸美女約炮vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山(全套服務(wù))上門按摩vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安蓮湖外圍兼職(高端外圍兼職)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷下怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶江北聯(lián)系方式外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中外圍(網(wǎng)上外圍)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福外圍空姐(小姐)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州荔灣小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山全套上門(全套資源)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安灞橋外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap