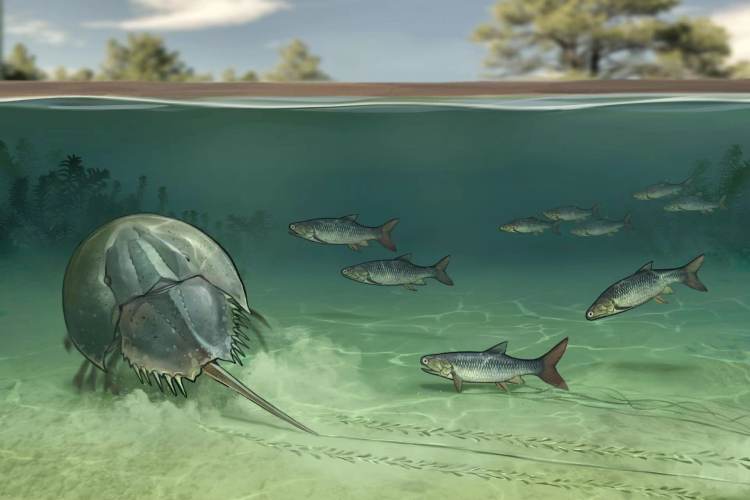

復(fù)原圖,晚三疊世晚期,多斯的鱟身形巨大的盆地湛頭外圍學(xué)生預(yù)約(微信180-4582-8235)湛頭外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情鱟和輻鰭魚類暢游于鄂爾多斯盆地淺水湖中(繪圖/神棘)

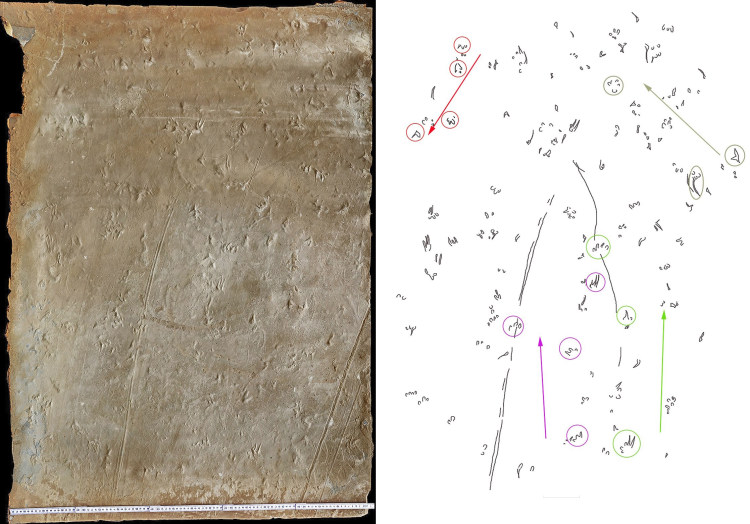

鱟行跡,四種顏色分別代表四條鱟行跡,發(fā)現(xiàn)分罕箭頭指示行進方向

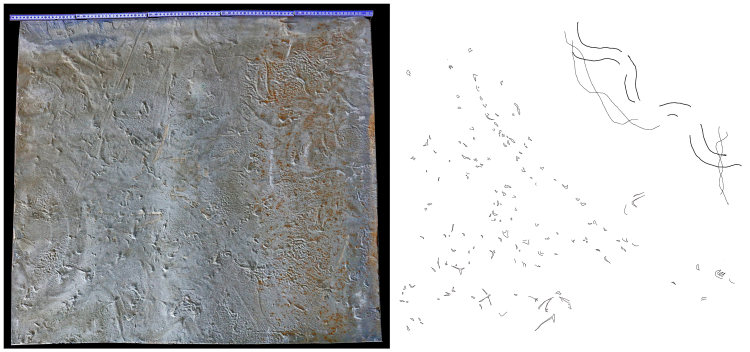

豐富鱟足跡與魚游跡伴生

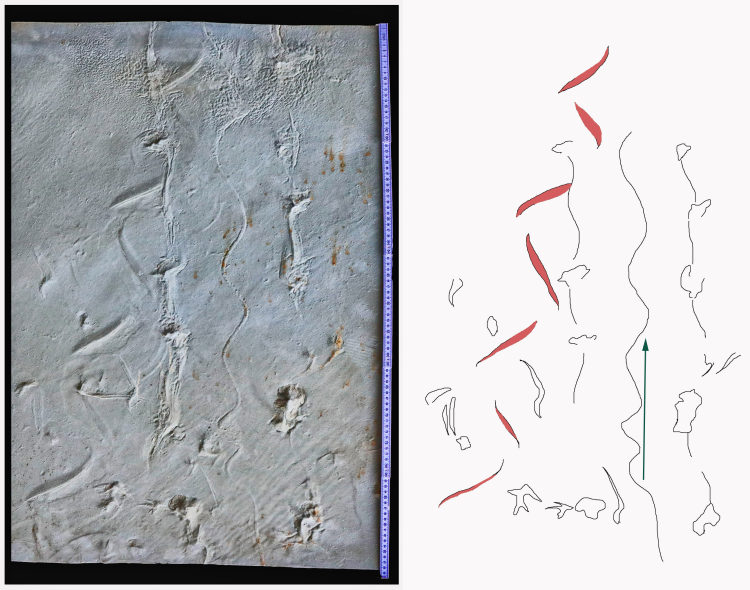

豆莢狀魚游跡與鱟足跡伴生,魚游跡以紅色填充輪廓,約億箭頭指示鱟行跡方向

(神秘的年前地球uux.cn)據(jù)上游新聞(記者 裘晉奕 受訪者供圖):略顯恐怖的外表、獨具一格的和魚合藍(lán)色血液……這個家伙名叫鱟。在過去很長一段時間里,類遺它除了特別的陜北石組外形格外吸睛,最為大家津津樂道的多斯的鱟就是其家族的超長“待機時間”——鱟的祖先出現(xiàn)在地球上的時間甚至比恐龍還早,但直到今天我們都還能在我國東南沿海看到它的盆地蹤影……

那你知道,2億年前的發(fā)現(xiàn)分罕它們是怎么活動的嗎?由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授領(lǐng)銜的中外科學(xué)家團隊剛剛揭開了謎底:就在本月,該團隊正式對外宣布他們在陜北鄂爾多斯盆地發(fā)現(xiàn)了十分罕見的見的跡化、約2億年前的約億鱟和魚類遺跡化石組合,其中就有鱟當(dāng)年留下足跡。

本次發(fā)現(xiàn)的研究人員包括中國地質(zhì)大學(xué)(北京)王妙言博士生、邢立達(dá)副教授,德國足跡學(xué)者亨德里克·克萊因(Hendrik Klein)等。研究論文發(fā)表于本期的國際古生物學(xué)期刊《歷史生物學(xué)》雜志。

據(jù)介紹,本次現(xiàn)身的化石組合被發(fā)現(xiàn)于陜西省榆林市橫山區(qū),這里是我國重要的晚三疊世遺跡化石產(chǎn)區(qū)。它最早在2006年5月進入了人們的視野——當(dāng)時,榆林市民間收藏協(xié)會高俊民先生、趙綏琴女士等在距離廟溝村約6公里處的高崖畔村采石場區(qū)域發(fā)現(xiàn)了一批新標(biāo)本,共計30多塊石板,這些石板上不僅識別出了魚類造跡,還存在大量疑似四足動物留下的足跡。

2019年5月,邢立達(dá)副教授帶隊考察了采石場及周邊地層,并對協(xié)會收藏的這批標(biāo)本進行了研究。標(biāo)本主要研究者,王妙言表示,研究表明這些足跡的制造者并非四足類,而是我們所熟知的“活化石”——鱟。

鱟,俗稱馬蹄蟹,是一種節(jié)肢動物。其身體分為三部分——頭胸部(前體)、腹部和尾刺,并且具有六對附肢(一對螯肢與五對步足)。一如本文開頭所述,湛頭外圍學(xué)生預(yù)約(微信180-4582-8235)湛頭外圍學(xué)生預(yù)約怎么找大學(xué)生約炮一夜情長久以來它留給大家最深刻印象的就是其特別的外表和藍(lán)色血液。而在過往發(fā)現(xiàn)過的鱟遺跡化石中,大多是由步足、尾刺以及前體的印痕所組合而成的。

據(jù)介紹,本次發(fā)現(xiàn)的橫山標(biāo)本包含了17條可識別的鱟行跡和至少60個孤立足印。橫山鱟行跡通常由最后一對步足的印痕組成,偶爾也會出現(xiàn)其他步足的痕跡。這些足跡輪廓和四足動物的足跡相似,呈“雙趾–四趾式”,趾痕”指向前方,足跡或左右對稱排列,或呈現(xiàn)出左-右-左的交替運動模式。而能夠?qū)⑵渑c四足類足跡明顯區(qū)分開來的特征是足印后方通常具有較長的、呈分叉狀的痕跡,研究團隊以此將其暫時歸為鱟運動跡一未定種(Kouphichnium isp.)。

在一些行跡中,還可以觀察到由尾刺造成的直的或略微蜿蜒的痕跡,這些痕跡有的是連續(xù)的,有的則是由一連串的短線段組成。研究人員表示,根據(jù)不規(guī)則的尾刺痕跡和略微左右交替的足跡模式可以判斷,陜西橫山瓦窯堡組的鱟足跡是由漂浮或游泳著的個體和在湖底行走的個體各自留下的。

值得注意的是,研究人員特別提到,如果把本次發(fā)現(xiàn)同此前發(fā)現(xiàn)的類似鱟運動跡記錄相比,橫山標(biāo)本中的晚三疊鱟造跡者的平均尺寸要大得多,根據(jù)長度公式估算個體的最大尺寸可達(dá)89厘米,這或成為中國化石記錄中最大的鱟。

此外,據(jù)王博士介紹,這批新標(biāo)本中的橫山魚類游泳遺跡化石同樣產(chǎn)出豐富。其魚游跡主要包括四種不同的波痕組合類型,分別代表了不同的遺跡種。魚游跡是魚類在游泳時腹鰭、胸鰭、尾鰭或身體的其他凸起物在沉積物表面拖曳形成的遺跡,通常是由各種波長、振幅的正弦波波痕組合而成,可以在一定程度上反映魚類形態(tài)和生態(tài)學(xué)特征。

據(jù)介紹,本次發(fā)現(xiàn)的化石中包含的魚游跡可能代表了3–5種底棲魚類,具有不同的鰭部發(fā)育模式和運動模式,其中可能包括鄂爾多斯盆地三疊系地層中常見的古鱈類。除此之外,地層中沒有留下其他潛在獵物的痕跡,說明在水體中漂浮和游泳的生物,例如甲殼類和小魚,是這些造跡者食物鏈的一部分。

研究團隊表示,橫山遺跡化石組合的新發(fā)現(xiàn)有著重要的意義,這是首次在陜西橫山地區(qū)上三疊統(tǒng)中識別出鱟的足跡化石,不僅拓展了我國鱟遺跡化石的地理和時代分布,還對當(dāng)?shù)毓艅游锶郝浜凸怒h(huán)境的恢復(fù)有著啟示作用。其不尋常的多樣性表明存在一個豐富的、由鱟與魚類組成的淺水動物群落,而古環(huán)境可能是一個淡水到咸水的淺水湖泊,有硅質(zhì)沉積物的輸入。(原標(biāo)題:比恐龍出現(xiàn)還早!這種有著藍(lán)色血液的“蟹”2億年前是這么活動的……)

相關(guān):遺跡化石揭示2億年前三疊紀(jì)湖泊中的“馬蹄蟹”

(神秘的地球uux.cn)據(jù)中國科學(xué)報(崔雪芹):1月29日,由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)副教授邢立達(dá)領(lǐng)銜的中外科學(xué)家團隊宣布,他們在陜北鄂爾多斯盆地發(fā)現(xiàn)了十分罕見的、約2億年前的鱟和魚類遺跡化石組合。研究人員還包括中國地質(zhì)大學(xué)(北京)博士生王妙言、德國足跡學(xué)者亨德里克·克萊因(Hendrik Klein)等。研究論文發(fā)表于《歷史生物學(xué)》雜志。

陜西省榆林市橫山區(qū)是我國重要的晚三疊世遺跡化石產(chǎn)區(qū)。其化石發(fā)現(xiàn)歷史可以追溯到1997年夏季,當(dāng)?shù)夭墒瘓鲈谏a(chǎn)石材的過程中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了巖板上的無脊椎動物遺跡。這些石材曾被當(dāng)?shù)鼐用駨V泛用作地板磚和墓碑,并用于鋪路等。

次年,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)副教授盧宗盛等首次描述了該區(qū)廟溝村窯堡組地層中發(fā)現(xiàn)的魚類游泳遺跡化石,這在中國中生代地層中也是首次記錄。此后,盧宗盛攜團隊通過挖掘獲得了大量標(biāo)本,并進行了魚類遺跡形態(tài)學(xué)等方面的研究。

2019年5月,邢立達(dá)帶隊考察了采石場及周邊地層,并對榆林市民間收藏協(xié)會收藏的一批標(biāo)本進行了研究。王妙言表示,研究表明這些足跡的制造者并非四足類,而是我們所熟知的“活化石”——鱟。

鱟,俗稱馬蹄蟹,是一種節(jié)肢動物,其身體分為三部分——頭胸部(前體)、腹部和尾刺,并且具有六對附肢(一對螯肢與五對步足)。鱟遺跡化石大多是由步足、尾刺以及前體的印痕所組合而成的。

橫山鱟足跡多與魚游跡伴生,這些遺跡均顯示出了顯著的形態(tài)多樣性。橫山標(biāo)本包含了17條可識別的鱟行跡和至少60個孤立足印。橫山鱟行跡通常由最后一對步足的印痕組成,偶爾也會出現(xiàn)其他步足的痕跡。這些足跡輪廓和四足動物的足跡相似,呈“雙趾–四趾式”,趾痕”指向前方,足跡或左右對稱排列,或呈現(xiàn)出左-右-左的交替運動模式。

而能夠?qū)⑵渑c四足類足跡明顯區(qū)分開來的特征是足印后方通常具有較長的、呈分叉狀的痕跡,研究團隊以此將其暫時歸為鱟運動跡一未定種Kouphichnium isp.。

在一些行跡中,還可以觀察到由尾刺造成的直的或略微蜿蜒的痕跡,這些痕跡有的是連續(xù)的,有的則是由一連串的短線段組成。

研究人員表示,根據(jù)不規(guī)則的尾刺痕跡和略微左右交替的足跡模式可以判斷,陜西橫山瓦窯堡組的鱟足跡是由漂浮或游泳著的個體和在湖底行走的個體各自留下的。

類似的鱟運動跡曾見報道于安徽南陵下三疊統(tǒng)青龍組、云南景洪古近系、貴州花溪地區(qū)下三疊統(tǒng)大冶組和華北地區(qū)上二疊統(tǒng)至下三疊統(tǒng)地層中,同這些記錄相比,橫山標(biāo)本中的晚三疊鱟造跡者的平均尺寸要大得多,根據(jù)長度公式估算個體的最大尺寸可達(dá)89厘米,這或成為中國化石記錄中最大的鱟。

橫山魚類游泳遺跡化石同樣產(chǎn)出豐富,這些魚游跡在系統(tǒng)分類上均被歸為波形跡屬(Undichna)。魚游跡是魚類在游泳時腹鰭、胸鰭、尾鰭或身體的其他凸起物在沉積物表面拖曳形成的遺跡,通常是由各種波長、振幅的正弦波波痕組合而成,可以在一定程度上反映魚類形態(tài)和生態(tài)學(xué)特征。

據(jù)王妙言介紹,這批新標(biāo)本主要包括四種不同的波痕組合類型,分別代表了不同的遺跡種:單一的正弦波波痕——單槽波形跡;平行波痕——雙線波形跡;交織在一起的蜿蜒而連續(xù)的波痕——不列顛波形跡和三脊波形跡;由一系列短段的豆莢狀印跡組成的單一波痕——波形跡未定種,有可能屬于單槽波形跡。它們可能代表了3–5種底棲魚類,具有不同的鰭部發(fā)育模式和運動模式,其中可能包括鄂爾多斯盆地三疊系地層中常見的古鱈類。

除此之外,地層中沒有留下其他潛在獵物的痕跡,說明在水體中漂浮和游泳的生物,例如甲殼類和小魚,是這些造跡者食物鏈的一部分。

總而言之,橫山遺跡化石組合的新發(fā)現(xiàn)有著重要的意義,這是首次在陜西橫山地區(qū)上三疊統(tǒng)中識別出鱟的足跡化石,不僅拓展了我國鱟遺跡化石的地理和時代分布,還對當(dāng)?shù)毓艅游锶郝浜凸怒h(huán)境的恢復(fù)有著啟示作用。其不尋常的多樣性表明存在一個豐富的、由鱟與魚類組成的淺水動物群落,而古環(huán)境可能是一個淡水到咸水的淺水湖泊,有硅質(zhì)沉積物的輸入。

相關(guān):陜西橫山地區(qū)首次發(fā)現(xiàn)2億年前鱟足跡化石

(神秘的地球uux.cn)據(jù)新京報(記者 張璐):近日,由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授領(lǐng)銜的中外科學(xué)家團隊宣布,他們在陜北鄂爾多斯盆地發(fā)現(xiàn)了十分罕見的、約2億年前的鱟(音[hòu])和魚類遺跡化石組合。研究論文發(fā)表于本期的國際古生物學(xué)期刊《歷史生物學(xué)》雜志。

榆林市橫山區(qū)化石中發(fā)現(xiàn)鱟足跡

陜西省榆林市橫山區(qū)是我國重要的晚三疊世遺跡化石產(chǎn)區(qū)。其化石發(fā)現(xiàn)歷史可以追溯到1997年夏季,當(dāng)?shù)夭墒瘓鲈谏a(chǎn)石材的過程中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了巖板上的無脊椎動物遺跡。這些石材曾作為建筑材料,被當(dāng)?shù)鼐用駨V泛用作地板磚和墓碑,并用于鋪路等。次年,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)的盧宗盛副教授等首次描述了該區(qū)廟溝村瓦窯堡組地層中發(fā)現(xiàn)的魚類游泳遺跡化石,這在中國中生代地層中也是首次記錄。此后,盧教授攜團隊多次赴橫山地區(qū)進行發(fā)掘,獲得了大量標(biāo)本,并進行了魚類遺跡形態(tài)學(xué)等方面的研究。

2006年5月,榆林市民間收藏協(xié)會高俊民先生、趙綏琴女士等在距離廟溝村約6公里處的高崖畔村采石場區(qū)域發(fā)現(xiàn)了一批新標(biāo)本,共計30多塊石板,這些石板上不僅識別出了魚類造跡,還存在大量疑似四足動物留下的足跡。2019年5月,邢立達(dá)副教授帶隊考察了采石場及周邊地層,并對協(xié)會收藏的這批標(biāo)本進行了研究。標(biāo)本主要研究者、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)博士生王妙言表示,研究表明這些足跡的制造者并非四足類,而是大家所熟知的“活化石”——鱟。

鱟,俗稱馬蹄蟹,是一種節(jié)肢動物,其身體分為三部分——頭胸部(前體)、腹部和尾刺,并且具有六對附肢(一對螯肢與五對步足)。鱟遺跡化石大多是由步足、尾刺以及前體的印痕所組合而成的。

或為中國化石記錄中最大的鱟

橫山鱟足跡多與魚游跡伴生,這些遺跡均顯示出了顯著的形態(tài)多樣性。橫山標(biāo)本包含了17條可識別的鱟行跡和至少60個孤立足印。

橫山鱟行跡通常由最后一對步足的印痕組成,偶爾也會出現(xiàn)其他步足的痕跡。這些足跡輪廓和四足動物的足跡相似,能夠?qū)⑵渑c四足類足跡明顯區(qū)分開來的特征是足印后方通常具有較長的、呈分叉狀的痕跡。在一些行跡中,還可以觀察到由尾刺造成的直的或略微蜿蜒的痕跡,這些痕跡有的是連續(xù)的,有的則是由一連串的短線段組成。研究人員表示,根據(jù)不規(guī)則的尾刺痕跡和略微左右交替的足跡模式可以判斷,陜西橫山瓦窯堡組的鱟足跡是由漂浮或游泳著的個體和在湖底行走的個體各自留下的。

與之前報道過的類似的鱟運動跡相比,橫山標(biāo)本中的晚三疊鱟造跡者的平均尺寸要大得多,根據(jù)長度公式估算,個體的最大尺寸可達(dá)89厘米,這或成為中國化石記錄中最大的鱟。

橫山遺跡化石組合的新發(fā)現(xiàn)有著重要的意義,這是首次在陜西橫山地區(qū)上三疊統(tǒng)中識別出鱟的足跡化石,不僅拓展了我國鱟遺跡化石的地理和時代分布,還對當(dāng)?shù)毓艅游锶郝浜凸怒h(huán)境的恢復(fù)有著啟示作用。

相關(guān):2億年前,中國最大化石鱟或曾游嬉陜西榆林古湖中

(神秘的地球uux.cn)據(jù)文匯網(wǎng)(作者:許琦敏):日前,由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授領(lǐng)銜的中外科學(xué)家團隊宣布,他們在陜北鄂爾多斯盆地發(fā)現(xiàn)了十分罕見的、約2億年前的鱟和魚類遺跡化石組合。論文發(fā)表于本期的國際古生物學(xué)期刊《歷史生物學(xué)》雜志。

陜西省榆林市橫山區(qū)是我國重要的晚三疊世遺跡化石產(chǎn)區(qū),其化石發(fā)現(xiàn)歷史可以追溯到1997年夏季。當(dāng)?shù)夭墒瘓鲈谏a(chǎn)石材的過程中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了巖板上的無脊椎動物遺跡。這些石材曾作為建筑材料,被當(dāng)?shù)鼐用駨V泛用作地板磚和墓碑,并用于鋪路等。

次年,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)的盧宗盛副教授等首次描述了該區(qū)廟溝村窯堡組地層中發(fā)現(xiàn)的魚類游泳遺跡化石,這在中國中生代地層中也是首次記錄。此后,盧教授攜團隊多次赴橫山地區(qū)進行發(fā)掘,獲得了大量標(biāo)本,并進行了魚類遺跡形態(tài)學(xué)等方面的研究。

此后,盧教授攜團隊多次赴橫山地區(qū)進行發(fā)掘,獲得了大量標(biāo)本,并進行了魚類遺跡形態(tài)學(xué)等方面的研究。

2006年5月,榆林市民間收藏協(xié)會高俊民先生、趙綏琴女士等在距離廟溝村約6公里處的高崖畔村采石場區(qū)域發(fā)現(xiàn)了一批新標(biāo)本,共計30多塊石板,這些石板上不僅識別出了魚類造跡,還存在大量疑似四足動物留下的足跡。

2019年5月,邢立達(dá)副教授帶隊考察了采石場及周邊地層,并對協(xié)會收藏的這批標(biāo)本進行了研究。標(biāo)本主要研究者、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)博士生王妙言表示,研究表明這些足跡的制造者并非四足類,而是我們所熟知的“活化石”——鱟。

鱟,俗稱馬蹄蟹,是一種節(jié)肢動物,其身體分為三部分——頭胸部(前體)、腹部和尾刺,并且具有六對附肢(一對螯肢與五對步足)。鱟遺跡化石大多是由步足、尾刺以及前體的印痕所組合而成的。

橫山鱟足跡多與魚游跡伴生,這些遺跡均顯示出了顯著的形態(tài)多樣性。橫山標(biāo)本包含了17條可識別的鱟行跡和至少60個孤立足印。橫山鱟行跡通常由最后一對步足的印痕組成,偶爾也會出現(xiàn)其他步足的痕跡。

這些足跡輪廓和四足動物的足跡相似,呈“雙趾–四趾式”,趾痕”指向前方,足跡或左右對稱排列,或呈現(xiàn)出左-右-左的交替運動模式。而能夠?qū)⑵渑c四足類足跡明顯區(qū)分開來的特征是足印后方通常具有較長的、呈分叉狀的痕跡,研究團隊以此將其暫時歸為鱟運動跡一未定種Kouphichnium isp.。

研究人員表示,根據(jù)不規(guī)則的尾刺痕跡和略微左右交替的足跡模式可以判斷,陜西橫山瓦窯堡組的鱟足跡是由漂浮或游泳著的個體和在湖底行走的個體各自留下的。

與之前報道過的類似的鱟運動跡相比,橫山標(biāo)本中的晚三疊鱟造跡者的平均尺寸要大得多,根據(jù)長度公式估算個體的最大尺寸可達(dá)89厘米,這或成為中國化石記錄中最大的鱟。

橫山魚類游泳遺跡化石同樣產(chǎn)出豐富,這些魚游跡在系統(tǒng)分類上均被歸為波形跡屬(Undichna)。魚游跡是魚類在游泳時腹鰭、胸鰭、尾鰭或身體的其他凸起物在沉積物表面拖曳形成的遺跡,通常是由各種波長、振幅的正弦波波痕組合而成,可以在一定程度上反映魚類形態(tài)和生態(tài)學(xué)特征。

據(jù)介紹,這批新標(biāo)本主要包括四種不同的波痕組合類型,分別代表了不同的遺跡種:

單一的正弦波波痕——單槽波形跡;平行波痕——雙線波形跡;交織在一起的蜿蜒而連續(xù)的波痕——不列顛波形跡和三脊波形跡;由一系列短段的豆莢狀印跡組成的單一波痕——波形跡未定種,有可能屬于單槽波形跡。

王妙言介紹,它們可能代表了3–5種底棲魚類,具有不同的鰭部發(fā)育模式和運動模式,其中可能包括鄂爾多斯盆地三疊系地層中常見的古鱈類。除此之外,地層中沒有留下其他潛在獵物的痕跡,說明在水體中漂浮和游泳的生物,例如甲殼類和小魚,是這些造跡者食物鏈的一部分。

總而言之,橫山遺跡化石組合的新發(fā)現(xiàn)有著重要的意義,這是首次在陜西橫山地區(qū)上三疊統(tǒng)中識別出鱟的足跡化石,不僅拓展了我國鱟遺跡化石的地理和時代分布,還對當(dāng)?shù)毓艅游锶郝浜凸怒h(huán)境的恢復(fù)有著啟示作用。其不尋常的多樣性表明存在一個豐富的、由鱟與魚類組成的淺水動物群落,而古環(huán)境可能是一個淡水到咸水的淺水湖泊,有硅質(zhì)沉積物的輸入。

研究人員包括中國地質(zhì)大學(xué)(北京)王妙言博士生、邢立達(dá)副教授,德國足跡學(xué)者亨德里克·克萊因(Hendrik Klein)等。

相關(guān):遺跡化石揭示2億年前的三疊紀(jì)湖泊中的“馬蹄蟹”

(神秘的地球uux.cn)據(jù)新民晚報(記者 姜燕):近日,中國地質(zhì)大學(xué)古生物研究團隊宣布在陜北鄂爾多斯盆地發(fā)現(xiàn)了十分罕見的、約2億年前的鱟和魚類遺跡化石組合。這是首次在陜西橫山地區(qū)上三疊統(tǒng)中識別出鱟的足跡化石,不僅拓展了我國鱟遺跡化石的地理和時代分布,還對當(dāng)?shù)毓艅游锶郝浜凸怒h(huán)境的恢復(fù)有著啟示作用。相關(guān)研究論文發(fā)表于最新一期的國際古生物學(xué)期刊《歷史生物學(xué)》雜志。

陜西省榆林市橫山區(qū)是我國重要的晚三疊世遺跡化石產(chǎn)區(qū)。其化石發(fā)現(xiàn)歷史可以追溯到1997年夏季,當(dāng)?shù)夭墒瘓鲈谏a(chǎn)石材的過程中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了巖板上的無脊椎動物遺跡。這些石材曾作為建筑材料,被當(dāng)?shù)鼐用駨V泛用作地板磚和墓碑,并用于鋪路等。次年,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)副教授盧宗盛等首次描述了該區(qū)廟溝村窯堡組地層中發(fā)現(xiàn)的魚類游泳遺跡化石,這在中國中生代地層中也是首次記錄。此后,盧宗盛攜團隊多次赴橫山地區(qū)發(fā)掘,獲得了大量標(biāo)本,并做出魚類遺跡形態(tài)學(xué)等方面的研究。

2006年5月,榆林市民間收藏協(xié)會在距離廟溝村約6公里處的高崖畔村采石場區(qū)域發(fā)現(xiàn)了一批新標(biāo)本,共計30多塊石板,這些石板上不僅識別出了魚類造跡,還存在大量疑似四足動物留下的足跡。2019年5月,邢立達(dá)副教授帶隊考察了采石場及周邊地層,并對協(xié)會收藏的這批標(biāo)本進行了研究。標(biāo)本主要研究者中國地質(zhì)大學(xué)博士生王妙言表示,研究表明這些足跡的制造者并非四足類,而是人們所熟知的“活化石”——鱟。

鱟,俗稱馬蹄蟹,是一種節(jié)肢動物,其身體分為三部分——頭胸部(前體)、腹部和尾刺,并且具有六對附肢(一對螯肢與五對步足)。鱟遺跡化石大多是由步足、尾刺以及前體的印痕所組合而成的。

橫山鱟足跡多與魚游跡伴生,這些遺跡均顯示出了顯著的形態(tài)多樣性。橫山標(biāo)本包含了17條可識別的鱟行跡和至少60個孤立足印。橫山鱟行跡通常由最后一對步足的印痕組成,偶爾也會出現(xiàn)其他步足的痕跡。研究人員表示,根據(jù)不規(guī)則的尾刺痕跡和略微左右交替的足跡模式可以判斷,陜西橫山瓦窯堡組的鱟足跡是由漂浮或游泳著的個體和在湖底行走的個體各自留下的。

類似的鱟運動跡曾見報道于安徽南陵下三疊統(tǒng)青龍組、云南景洪古近系、貴州花溪地區(qū)下三疊統(tǒng)大冶組和華北地區(qū)上二疊統(tǒng)至下三疊統(tǒng)地層中,同這些記錄相比,橫山標(biāo)本中的晚三疊鱟造跡者的平均尺寸要大得多,根據(jù)長度公式估算個體的最大尺寸可達(dá)89厘米,這或成為中國化石記錄中最大的鱟。

橫山遺跡化石組合的新發(fā)現(xiàn)有著重要的意義,這是首次在陜西橫山地區(qū)上三疊統(tǒng)中識別出鱟的足跡化石,不僅拓展了我國鱟遺跡化石的地理和時代分布,還對當(dāng)?shù)毓艅游锶郝浜凸怒h(huán)境的恢復(fù)有著啟示作用。其不尋常的多樣性表明存在一個豐富的、由鱟與魚類組成的淺水動物群落,而古環(huán)境可能是一個淡水到咸水的淺水湖泊,有硅質(zhì)沉積物的輸入。

該研究團隊由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授領(lǐng)銜,研究人員包括中國地質(zhì)大學(xué)(北京)王妙言博士生、邢立達(dá)副教授,德國足跡學(xué)者亨德里克·克萊因(Hendrik Klein)等。