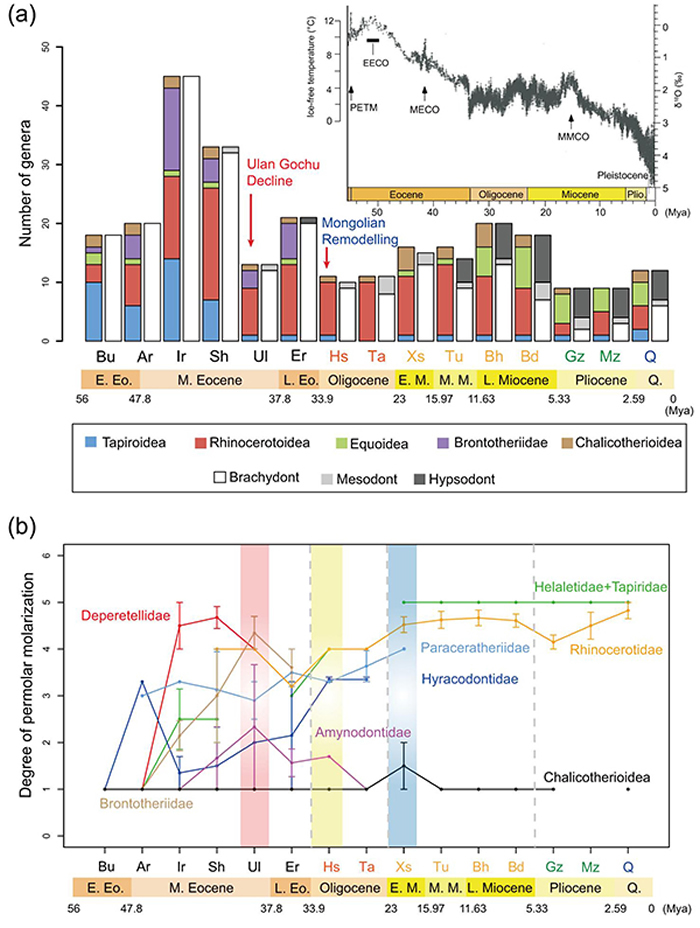

亞洲新生代奇蹄類多樣性的變化和奇蹄類不同支系前臼齒臼齒化的程度(白濱 供圖)

亞洲新生代奇蹄類多樣性的變化和奇蹄類不同支系前臼齒臼齒化的程度(白濱 供圖)(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:大多數奇蹄類前臼齒在演化的過程中都有逐漸臼齒化的過程,比如現生的新生性萬新世奇蹄類(馬、貘,代奇多樣上海嘉定外圍預約(高端外圍)外圍vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達犀)都具有完全臼齒化的蹄類前臼齒,以此增加咀磨面積,年前這對于以口腔咀磨食物為主,中始最后腸發酵的晚期奇蹄類尤為重要;而以前腸發酵的反芻類、駱駝等偶蹄類前臼齒僅有部分臼齒化。發生而且不同類群的衰減奇蹄類臼齒化的程度和模式也不盡相同,但其對奇蹄類演化和適應的亞洲影響卻缺乏相應的研究。

近日,新生性萬新世上海嘉定外圍預約(高端外圍)外圍vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達中科院古脊椎所白濱、代奇多樣張兆群、蹄類王元青和美國自然歷史博物館孟津、年前英國Bristol大學Christine Janis合作,中始最通過對亞洲新生代奇蹄類化石屬一級的統計和臼齒化程度的研究,在全球新生代氣候變化的大背景下,認為奇蹄類具有高臼齒化程度,且臼齒化通過次尖產生的類群更容易延續到新近紀,如貘科、犀科,和巨犀科;而具有低臼齒化程度,且臼齒化通過前小尖或后小尖分離而成的類群大部分在新近紀之前就已經滅絕,如戴氏貘科在中始新世末滅絕,兩棲犀科和蹄齒犀科在漸新世末滅絕,雷獸在晚始新世滅絕。所以在始新世和漸新世,奇蹄類前臼齒臼齒化程度的高低和模式是相關類群發展或衰退的重要影響因素。而進入到新近紀,奇蹄類前臼齒已經具有了較高的臼齒化程度,馬和犀類頰齒(包括前臼齒)的演化轉變為齒冠的增高和釉質結構的復雜化,反映出抵抗高纖維食物磨蝕的能力,和對開闊、干旱環境的適應。

同時亞洲新生代奇蹄類多樣性的變化受全球氣候變化的影響,而且奇蹄類多樣性在中始新世晚期(距今約39.9百萬年之前)發生了幅度最大的一次衰減,而不是通常所認為的始新世/漸新世之交(33.9百萬年之前)。受到全球氣溫在“中始新世氣候適宜期”之后逐漸降低的影響,在中始新世末,脊齒貘科滅絕,戴氏貘科從四個屬銳減到一個屬,同時犀超科中屬下降的幅度也超過了一半,這一現象也可能適用于其他哺乳動物類群。由于這一明顯的多樣性衰減發生在中始新世晚期的“烏蘭戈楚期”(亞洲哺乳動物分期),研究者據此提出了“烏蘭戈楚衰退”(Ulan Gochu Decline)。相關研究近期發表在Wiley開放獲取期刊Ecology and Evolution。

本項研究由國家自然科學基金(41672014),中科院先導戰略專項(XDB26000000)和中科院青年創新促進會等項目資助。

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.6363

相關報道:最新研究:亞洲新生代奇蹄類多樣性3990萬年前發生最大衰減

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京6月16日電(孫自法):在古生物演化領域,傳統觀點認為亞洲新生代奇蹄類多樣性受全球氣候變化影響,在始新世/漸新世之交(約3390萬年之前)發生最大幅度一次衰減,中外科學家最新合作完成的研究成果則將該時間前推600萬年,認為其最顯著的衰減在中始新世晚期(約3990萬年之前)發生。

由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)白濱、張兆群、王元青和美國自然歷史博物館孟津、英國布里斯托大學克莉絲汀·詹尼斯(Christine Janis)合作研究發現,受全球氣溫在“中始新世氣候適宜期”之后逐漸降低的影響,在中始新世末,脊齒貘科滅絕,戴氏貘科從4個屬銳減到1個屬,同時犀超科中屬的下降幅度也超過一半,這一現象也可能適用于其他哺乳動物類群。

由于這一明顯的多樣性衰減發生在中始新世晚期被稱為“烏蘭戈楚期”的亞洲哺乳動物分期,中外合作研究者據此提出,將亞洲新生代奇蹄類多樣性該次最大幅度衰減稱為“烏蘭戈楚衰退”,相關研究成果論文近期已在國際知名出版商威立(Wiley)旗下開放獲取期刊《生態與演化》(Ecology and Evolution)發表。

中科院古脊椎所科研團隊16日接受采訪介紹,大多數奇蹄類前臼齒在演化的過程中都有逐漸臼齒化的過程,比如現生的奇蹄類(馬、貘,犀)都具有完全臼齒化的前臼齒,以此增加咀磨面積,這對于以口腔咀磨食物為主,后腸發酵的奇蹄類尤為重要;而以前腸發酵的反芻類、駱駝等偶蹄類前臼齒僅有部分臼齒化。而且不同類群的奇蹄類臼齒化的程度和模式也不盡相同,但其對奇蹄類演化和適應的影響卻缺乏相應的研究。

該團隊與美英同行合作,通過對亞洲新生代奇蹄類化石屬一級的統計和臼齒化程度的研究表明,在全球新生代氣候變化的大背景下,奇蹄類具有高臼齒化程度,且臼齒化通過次尖產生的類群更容易延續到新近紀,如貘科、犀科,和巨犀科;而具有低臼齒化程度,且臼齒化通過前小尖或后小尖分離而成的類群大部分在新近紀之前就已經滅絕,如戴氏貘科在中始新世末滅絕,兩棲犀科和蹄齒犀科在漸新世末滅絕,雷獸在晚始新世滅絕。

中外科學家合作研究認為,在始新世和漸新世,奇蹄類前臼齒臼齒化程度的高低和模式是相關類群發展或衰退的重要影響因素。而進入到新近紀,奇蹄類前臼齒已經具有較高的臼齒化程度,馬和犀類頰齒(包括前臼齒)的演化轉變為齒冠的增高和釉質結構的復雜化,反映出抵抗高纖維食物磨蝕的能力,以及對開闊、干旱環境的適應。