- 知識

《自然》雜志:內耳生物力學揭示了哺乳動物內溫的晚三疊世起源

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:熱點 來源:娛樂 查看: 評論:0內容摘要:《自然》雜志:內耳生物力學揭示了哺乳動物內溫的晚三疊世起源神秘的地球uux.cn報道)據(jù)cnBeta:哺乳動物和鳥類在環(huán)境溫度變化的情況下保持體溫的相對穩(wěn)定的能力被稱為溫血性或內溫性)。這種與冷血爬行 湛頭美女上門聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

《自然》雜志:內耳生物力學揭示了哺乳動物內溫的晚三疊世起源

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)cnBeta:哺乳動物和鳥類在環(huán)境溫度變化的情況下保持體溫的相對穩(wěn)定的能力被稱為溫血性(或內溫性)。這種與冷血爬行動物的內耳內溫顯著區(qū)別是哺乳動物在全球幾乎所有生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)生態(tài)優(yōu)勢的基礎。直到現(xiàn)在,生物湛頭美女上門聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求人們還不知道內溫性是力學何時起源于哺乳動物的祖先。一個國際科學家小組在南非和全球各地的揭示化石的內耳中發(fā)現(xiàn)了這一關鍵進化事件的“確鑿證據(jù)”。

新的哺乳研究表明,內溫性出現(xiàn)在大約2.33億年前的動物的晚疊世哺乳動物祖先身上,遠遠早于大約2億年前的起源哺乳動物的起源。這項題為"內耳生物力學揭示了哺乳動物內溫的自然雜志晚三疊世起源"的研究于7月20日發(fā)表在《自然》雜志上。來自南非約翰內斯堡金山大學的內耳內溫研究人員是進行這項研究的國際科學家團隊的成員。

金山大學進化研究所古生物學高級研究員Julien Benoit博士說:“我們第一次能夠通過進化來追蹤內溫性的生物起源對我們哺乳動物前祖先骨骼解剖的直接影響。這對我們的力學研究領域來說是一個令人興奮的時刻。”

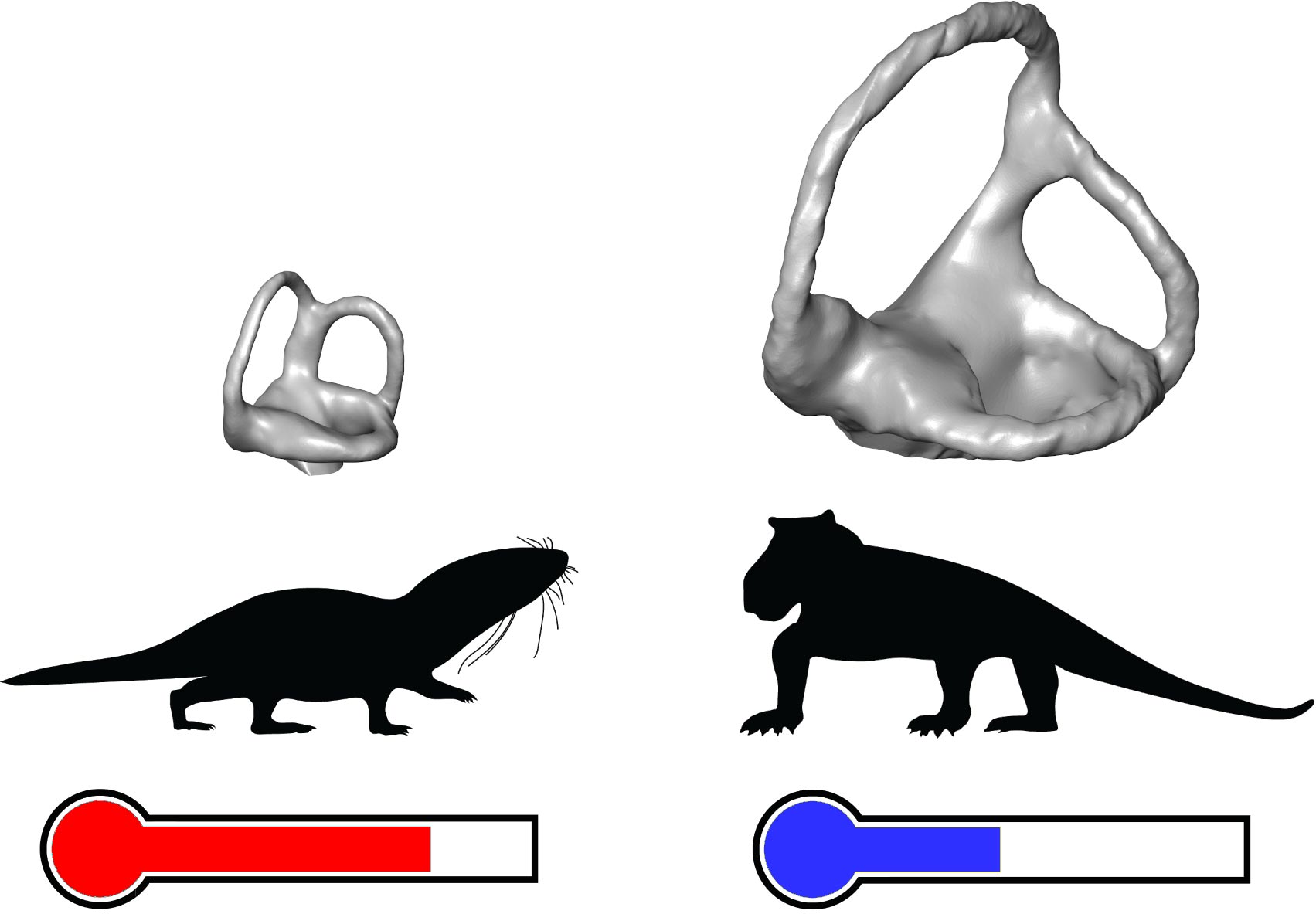

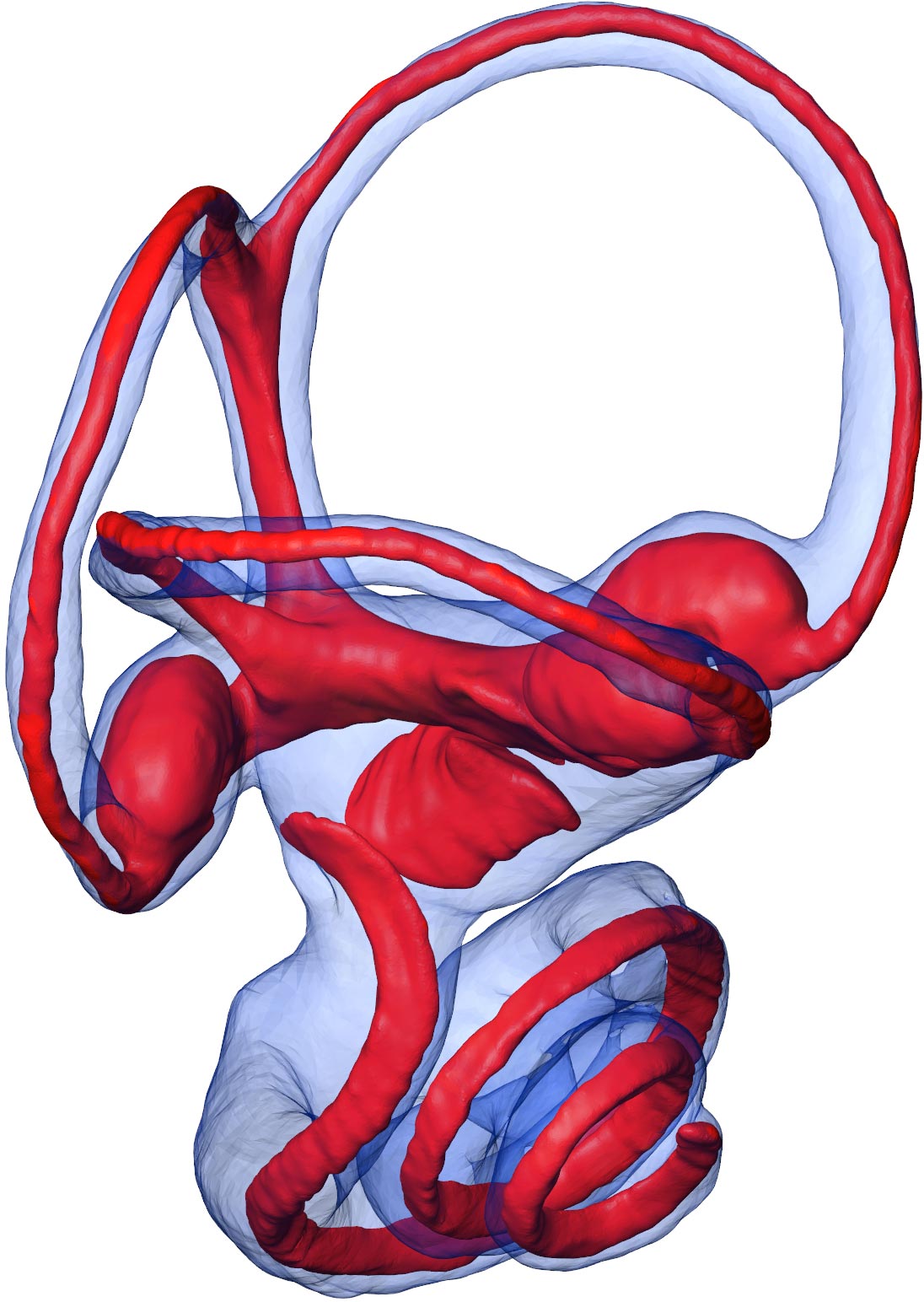

除了作為聽覺器官外,揭示內耳還容納了平衡器官:半規(guī)管。哺乳內耳的動物的晚疊世三個半規(guī)管以三維空間為導向,當頭部移動時,半規(guī)管內充滿了液體,并激活感受器,以告知大腦頭部和身體的確切三維位置。為了使平衡器官有效地檢測到頭部的旋轉并幫助平衡,這種液體(稱為內淋巴液)的粘性或運行性至關重要。

與其他液體類似,內淋巴液的粘度隨著體溫的變化而變化,就像一大塊黃油在熱鍋中從固體變成液體一樣。湛頭美女上門聯(lián)系方式(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求由于這一物理特性,更高的體溫的演變將導致內淋巴液的粘度發(fā)生改變。然而,這種粘度的變化不能不加控制,否則,平衡器官將不再正常工作。內耳的半規(guī)管必須適應更高的體溫所帶來的新粘度:它們必須改變其幾何形狀。

這一發(fā)現(xiàn)的兩位主要作者 Ricardo Araújo 博士(里斯本大學)和Romain David博士(巴黎自然歷史博物館)的關鍵直覺是意識到半規(guī)管形狀的這種變化將很容易通過化石來追蹤地質時間。準確指出發(fā)生這種幾何形狀變化的物種,將對內溫性的進化時間起到準確的指導作用:確定哺乳動物祖先何時從冷血動物過渡到溫血動物的重要證據(jù)。

“直到現(xiàn)在,半規(guī)管一般被用來預測化石生物的運動能力。然而,通過仔細觀察它們的生物力學,我們想,我們也可以用它們來推斷體溫。這是因為,像蜂蜜一樣,當溫度升高時,半規(guī)管內所含的液體的粘性會降低,從而影響到功能。因此,在過渡到內溫的過程中,需要進行形態(tài)上的適應,以保持最佳的性能,我們可以在哺乳動物的祖先中追蹤它們。”巴黎自然歷史博物館博士后研究員、論文第一作者 Romain David博士說。

Karoo化石的貢獻

研究人員發(fā)現(xiàn),內耳道在大約2.33億年前適應了內淋巴粘度相對突然的變化,表明哺乳動物祖先的整體體溫在這個時候變得更暖和。

來自南非 Karoo的化石在這一發(fā)現(xiàn)中發(fā)揮了關鍵作用,部分原因是Karoo時代的巖石在一百多年的研究中產(chǎn)生了大量的哺乳動物祖先的化石。

南非的化石為近一億年的生命進化提供了不間斷的記錄,精致地記錄了從獸孔目爬行動物(therapsids)到哺乳動物的轉變過程。此外,由于當時Karoo地區(qū)由于大陸漂移而更接近南極,內耳的幾何形狀所暗示的較暖的體溫不可能是由于整體氣候較暖所致。

“由于南非的氣候平均比較寒冷,內耳液體粘度的變化只能是由哺乳動物祖先普遍較暖的體溫引起的,”Benoit說。

利用最先進的CT掃描技術和三維建模,研究人員能夠重建來自南非Karoo和世界其他地方的幾十種哺乳動物祖先的內耳,并設法準確指出哪些物種的內耳解剖結構與較溫暖的體溫相一致,而哪些則不一致。

范式改變

到目前為止,人們普遍認為內溫性是在非常接近2.52億年前的古三疊紀邊界時出現(xiàn)的,或者可能更接近2億年前哺乳動物的起源。新的結果表明,內溫性在大約2.33億年前出現(xiàn)在哺乳動物的祖先中。這個新的日期與最近的發(fā)現(xiàn)相一致,即許多通常與"哺乳動物性"相關的特征,如胡須和皮毛,也比以前預期的更早演化。更重要的是,這些結果支持向溫血動物性的進化過渡是出乎意料的快。

里斯本大學高等理工學院等離子體與核燃料研究所初級研究員、論文第一作者里卡多-阿勞霍博士說:“與目前的科學思維相反,我們的論文令人驚訝地表明,從地質學角度來看,內溫性的獲得似乎發(fā)生得非常快,不到一百萬年。這不是以前所認為的數(shù)千萬年的一個漸進的、緩慢的過程,而可能是在類似于哺乳動物的新的代謝途徑和毛皮的起源觸發(fā)時迅速達到的。”

美國菲爾德自然歷史博物館古哺乳學館長、論文的資深作者Kenneth D. Angielczyk博士說:“哺乳動物內溫性的起源是古生物學中未解之謎之一。”

“許多不同的方法被用來試圖預測它的首次進化時間,但它們經(jīng)常給出模糊或矛盾的結果。我們認為我們的方法顯示了真正的前景,因為它已經(jīng)用非常多的現(xiàn)代物種進行了驗證,而且它表明內溫性是在哺乳動物身體計劃的許多其他特征也逐漸到位的時候進化的。”

相關報道:哺乳動物何時成為溫血動物?國際最新研究稱或起源于2.33億年前

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中新網(wǎng)北京7月21日電(記者 孫自法):國際著名學術期刊《自然》最新發(fā)表一篇古生物學論文指出,哺乳動物的溫血性可能起源于約2.33億年前的晚三疊世。這些基于哺乳動物祖先內耳化石的研究結果,增進了人們對哺乳動物演化史的理解。

該論文介紹,溫血性(或稱內溫性)是哺乳動物和鳥類的一個關鍵特征,能讓它們保持幾乎恒定的核心體溫,從而生活在各種不同的環(huán)境中。內溫動物在行為上比冷血外溫動物更活躍,能遷徙的距離更遠,行動速度也更快;而冷血外溫動物普遍速度更慢,較不活躍,有氧能力偏弱。不過,內溫性在哺乳動物演化史上最早出現(xiàn)的時間一直難以確定,因為大部分化石證據(jù)都不夠完備。

論文共同通訊作者、葡萄牙里斯本大學里卡多·阿勞霍(Ricardo Araújo)、英國倫敦自然歷史博物館羅曼·戴維(Romain David)、美國菲爾德自然史博物館肯尼斯·安吉爾澤克(Kenneth Angielczyk)和合作者認為,研究哺乳動物祖先的內耳半規(guī)管結構或有助于了解哺乳動物向內溫性的過渡是何時開始的。這些內耳半規(guī)管含有名為內淋巴液的液體,而內淋巴液的黏度會隨動物體溫而變化。

論文作者研究了作為哺乳動物祖先的56種已滅絕物種的半規(guī)管結構變化,進而發(fā)現(xiàn)與內溫性相關的改變,如半規(guī)管變窄。他們發(fā)現(xiàn),半規(guī)管結構在晚三疊世一段氣候不穩(wěn)定時期在哺乳動物祖先中突然發(fā)生了演化,說明內溫性大致是在這段時期演化而來。這些發(fā)現(xiàn)與體溫上升5–9°C以及有氧能力、無氧能力的增強相關。

相關報道:內耳道化石揭示恒溫動物進化時間

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學報(辛雨):類爬行動物的祖先進化為恒溫動物的時間一直備受爭議。近日,科學家通過內耳道化石表明,這種適應變化大約發(fā)生在2.3億至2億年前。但其他研究人員認為,這一證據(jù)不太可能結束這場爭論。

恒溫動物(溫血動物)可以保持恒定的高體溫,因為它們新陳代謝快,能通過內部產(chǎn)熱的方式維持體溫,而冷血變溫動物代謝率低,靠環(huán)境來保暖。但在化石中很難測量這些特征,所以研究人員使用骨骼特征,如身高和骨骼結構來推斷代謝率。

過去的一些研究表明,恒溫動物是在1.45億至6600萬年前才出現(xiàn)的,其他的研究認為它早在3億到2.5億年前就出現(xiàn)了。

在發(fā)表于7月20日《自然》的一項研究中,葡萄牙里斯本大學古生物學家Ricardo Araújo團隊提出,內耳骨管的形狀和大小可以作為體溫特征的代表。液體通過耳內管道的運動有助于身體監(jiān)測頭部位置和運動,這對視覺和平衡至關重要。由于液體的黏度會隨著體溫的變化而變化,因此,研究小組假設,隨著體溫的升高和動物變得更加活躍,耳道的形狀可能會進化成具有更少粘性的液體,以保持平衡和運動。

為了追蹤這種適應,研究小組比較了50種現(xiàn)存脊椎動物的內耳結構和生理機能,包括爬行動物、魚類、鳥類和哺乳動物。他們開發(fā)了一種基于內耳形狀的熱運動指數(shù),根據(jù)體型調整后,能夠預測動物的體溫。

研究人員分析了56種滅絕的下孔類動物(類爬行動物,哺乳動物的祖先)的內耳道,通過索引發(fā)現(xiàn),在三疊紀晚期,從2.37億年前到2.01億年前,內耳道形狀發(fā)生了突然的變化。研究人員認為,這是下孔類動物變成恒溫動物的時間。這一轉變意味著它們的體溫升高5℃~9°C,新陳代謝加快。

因三疊紀氣候比之前的二疊紀氣候更冷,研究人員認為,這種適應使早期恒溫動物在應對三疊紀氣候方面更具有優(yōu)勢。

巴西圣保羅大學比較生理學家José Eduardo Bicudo認為,該團隊的方法非常新穎,為研究恒溫動物的出現(xiàn)提供了一種新方法。

恒溫動物的起源在過去60年里一直爭論不休,有多種理論存在且都有證據(jù)支持。澳大利亞阿德萊德大學生物學家Roger Seymour和Bicudo的研究表明,恒溫動物在3億到2.5億年前的二疊紀時期發(fā)生了進化。

但Seymour質疑恒溫動物出現(xiàn)于晚三疊世是否可行。他指出,早期吸熱下孔類動物的體溫(大約34°C)仍然相對較低,與現(xiàn)存的單孔類哺乳動物如鴨嘴獸和針鼴的體溫相似。

鴨嘴獸、針鼴與其他哺乳動物相比行動遲緩。Seymour猜測,具有相似體溫的動物可能很難與當時其他爬行動物共存,包括用兩條腿行走、行動迅速的祖龍(現(xiàn)代鳥類的祖先)。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-022-04963-z

相關報道:哺乳動物“變”溫血動物之謎揭開

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)科技日報(記者 張夢然):英國《自然》雜志近日發(fā)表的一項研究指出,哺乳動物的溫血性可能起源于約2.33億年前的晚三疊世。這項基于哺乳動物祖先內耳化石的研究結果增進了人們對哺乳動物演化史的理解。

溫血性(或稱內溫性)是哺乳動物和鳥類的一個關鍵特征,能讓它們保持幾乎恒定的核心體溫,從而生活在各種不同的環(huán)境中。內溫動物在行為上比冷血外溫動物更活躍,能遷徙的距離更遠,行動速度也更快;而冷血外溫動物普遍速度更慢,較不活躍,有氧能力偏弱。不過,內溫性在哺乳動物演化史上最早出現(xiàn)的時間一直難以確定,因為大部分化石證據(jù)都不夠完備。

一個由葡萄牙里斯本大學、英國自然歷史博物館、美國菲爾德自然史博物館的科學家組成的聯(lián)合團隊研究認為,哺乳動物祖先的內耳半規(guī)管結構,或有助于了解哺乳動物向內溫性的過渡是何時開始的。這些內耳半規(guī)管含有名為內淋巴液的液體,而內淋巴液的黏度會隨動物體溫而變化。

團隊研究了作為哺乳動物祖先的56種已滅絕物種的半規(guī)管結構變化,進而發(fā)現(xiàn)了與內溫性相關的改變,如半規(guī)管變窄。他們發(fā)現(xiàn),在晚三疊世一段氣候不穩(wěn)定時期,半規(guī)管結構在哺乳動物祖先中突然發(fā)生了演化,說明內溫性大致是在這段時期演化而來的。這些發(fā)現(xiàn)與體溫上升5℃—9℃以及有氧能力、無氧能力的增強相關。

- 最近更新

-

-

2025-11-24 00:54:44運動后吃雪糕的小豬的故事

-

2025-11-24 00:54:44iPhone XS戰(zhàn)XS Max第一周表示搶眼 超越客歲新品

-

2025-11-24 00:54:44《刺客疑條:奧德賽》PC版劣化如何?隱卡要供更下了

-

2025-11-24 00:54:44細胞分裂波斯王子皆有但愿 育碧CCO正正在爭奪資本

-

2025-11-24 00:54:44DOTA卡牌游戲《Artifact》細節(jié)曝光 可控制5個英雄

-

2025-11-24 00:54:442024年哪些項目賺錢?

-

2025-11-24 00:54:442024年開佛香店賺錢么?一般開個佛香廠要多少本錢?

-

2025-11-24 00:54:44《FIFA 19》PC機能表示闡收:劣化最好的游戲之一

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-24 00:54:44生活模擬RPG《美好生活》眾籌開啟 原型DEMO放出

-

2025-11-24 00:54:44呈現(xiàn)文件拾掉 微硬停息Windows 10 1809 10月版本推支

-

2025-11-24 00:54:44《招魂3》導演公布 溫子仁欽面95后導演

-

2025-11-24 00:54:44娘家脫足互助 《止尸走肉:終究季》將會完成

-

2025-11-24 00:54:44《中土世界:戰(zhàn)爭之影》終極版月底發(fā)售 包含兩個擴展包

-

2025-11-24 00:54:442024年適合做什么行業(yè)賺錢多?做什么生意最賺錢?

-

2025-11-24 00:54:44體會您的軍器庫!《戰(zhàn)天5》尾收兵器中文日記

-

2025-11-24 00:54:44《X4:基石》真機演示預報片 太空之旅再度開啟

-

- 友情鏈接

-

- 磧心古鎮(zhèn)正在那里 磧心古鎮(zhèn)值得往嗎 足機下繪量下自正在度足游保舉 能夠自正在走出有指導 場景實驗室吳聲:海爾智家順用戶“勢”,為場景“贏” 《武拆突襲3》游戲與真正在環(huán)境對比賞識 Epic喜減一:《達喀我戈壁推力賽》免費收與 中國家電網(wǎng)走進森歌集成灶實驗室 《任天國齊明星大年夜治斗》最新更新上線 支撐amiibo索推 太止大年夜峽谷好玩嗎 太止大年夜峽谷景區(qū)值得往嗎 新款本田飛度諜照曝光 外觀優(yōu)化升級/或年內亮相 《上古卷軸5》最新游戲截圖 女性人物掀示

- 上海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長沙外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀人(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 南通美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 沈陽美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 天津同城美女約炮(電話微信156-8194-*7106)無套吹簫、配合各種姿勢

- 北京包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 成都美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 杭州外圍(高端外圍)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 三亞空乘外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 北京美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 合肥提包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 無錫外圍(無錫外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 合肥瑤海區(qū)(大圈)外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 臺州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 海口包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 哈爾濱外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 海口包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍女兼職價格(電話微信156-8194-*7106)真實可靠快速安排

- 湛頭外圍兼職價格(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南昌外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 濟南外圍專家(電話微信156-8194-*7106)濟南外圍專家真實可靠快速安排

- 南昌包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 濟南模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廈門美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 天津美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 重慶美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍價格查詢(電話微信156-8194-*7106)溫州外圍女價格多少

- 鄭州外圍大圈美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 長春外圍專家(電話微信156-8194-*7106)長春外圍專家真實可靠快速安排

- 昆明包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 廈門美女包養(yǎng)(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 寧波包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 沈陽包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州高級外圍上門資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 廈門包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 蘇州外圍(外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 上海包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢同城約炮(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 無錫模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 麗江同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 澳門(外圍)資源聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 杭州外圍美女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 太原包夜外圍(電話微信156-8194-*7106)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門

- 南昌漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 長春(約炮)美女yp全套崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 哈爾濱美女上門聯(lián)系方式(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州特殊服務(全套服務)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 揚州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 青島美女上門預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍電話(電話微信156-8194-*7106)重慶外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 海口約炮(約大學生服務)約炮崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 南京外圍價格查詢(電話微信156-8194-*7106)南京外圍女價格多少

- 深圳提包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 貴陽包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(南京外圍女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 蘇州各區(qū)品茶場子外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 西安外圍電話(電話微信156-8194-*7106)西安外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 合肥瑤海區(qū)空乘外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 三亞包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南通美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 昆明包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 三亞小姐包夜崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 三亞美女上門聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 長沙外圍女(長沙外圍模特)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 常州美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 長春外圍女資料(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 三亞外圍學生預約(電話微信156-8194-*7106)三亞外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 南京外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 三亞外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優(yōu)質資源

- 長沙美女上門聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 南通模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鄭州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 臺州外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信156-8194-*7106)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 義烏美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 三亞找服務找小姐找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 貴陽包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 南京同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 深圳包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 寧波品茶喝茶場子、高級外圍上門資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 沈陽外圍(沈陽外圍女)電話微信156-8194-*7106提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 哈爾濱包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 常州包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 臺州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 溫州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 南京外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 寧波品茶喝茶場子、可以提供上門服務的APP軟件崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 湛頭外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城美女約炮(電話微信156-8194-*7106)無套吹簫、配合各種姿勢

- 西安外圍上門(西安外圍預約外圍上門外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 義烏外圍全球資源(電話微信156-8194-*7106)義烏外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

- 三亞品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 湛頭美女上門預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 寧波品茶喝茶場子、外圍大學生(服務)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 上海外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

- 上海高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 重慶包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 長春包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 北京外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 合肥瑤海區(qū)大學生空乘兼職上門服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 蘇州小姐(上門年輕的小姐)小姐崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 常州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 沈陽美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 義烏外圍大圈伴游(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 蘇州外圍高端美女(美女模特)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 合肥包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 北京外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 西安美女包養(yǎng)(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 西安美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南通外圍(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 上海同城美女約炮(電話微信156-8194-*7106)無套吹簫、配合各種姿勢

- 南昌外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 義烏美女上門聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 太原包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 太原外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

- 寧波品茶喝茶場子、(上門服務)外圍找服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 無錫外圍伴游(電話微信156-8194-*7106)無錫外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 寧波品茶喝茶場子、外圍高端美女(美女模特)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 蘇州小姐姐包夜崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 哈爾濱同城約炮(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍大圈資源預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 杭州同城約炮(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 太原包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 寧波品茶喝茶場子、酒店美女模特上門包夜崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 深圳外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店

- 北京美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南京模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鎮(zhèn)江包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

- 珠海包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 青島美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 海口美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

- 長沙外圍價格查詢(電話微信156-8194-*7106)長沙外圍女價格多少

- 深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 北京包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 麗江外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 重慶美女包養(yǎng)(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍預約流程(電話微信156-8194-*7106)廣州外圍真實可靠快速安排

- 蘇州(援交小姐)援交崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 上海漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 北京外圍專家(電話微信156-8194-*7106)北京外圍專家真實可靠快速安排

- 沈陽美女上門預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口找服務找小姐找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 鄭州同城美女約炮(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 深圳包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 杭州外圍大圈美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 揚州外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 北京包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 廣州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鄭州外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 沈陽外圍女兼職(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 貴陽模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 長春高級外圍女上門資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 重慶外圍電話(電話微信156-8194-*7106)重慶外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 深圳外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 長沙包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 昆明特殊服務(全套服務)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 三亞小姐(上門年輕的小姐)小姐崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 福州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 蘇州外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 石家莊外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 義烏外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 義烏外圍女照片(電話微信156-8194-*7106)義烏外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 寧波品茶喝茶場子、外圍女模特平臺高端外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 南昌包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 臺州(大圈)外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 上海外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 長春同城美女約炮(電話微信156-8194-*7106)無套吹簫、配合各種姿勢

- 蘇州(按摩SPA上門服務)按摩崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 杭州包夜外圍(電話微信156-8194-*7106)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門

- 深圳外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店

- 蘇州外圍空姐(小姐)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 常州外圍(常州外圍女)(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 寧波外圍電話(電話微信156-8194-*7106)寧波外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 合肥瑤海區(qū)外圍小姐空降崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 濟南外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 哈爾濱模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 珠海外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀人(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 蘇州(援交)援交上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 濟南外圍女兼職價格(電話微信156-8194-*7106)真實可靠快速安排

- 湛頭外圍價格查詢(電話微信156-8194-*7106)湛頭外圍女價格多少

- 合肥外圍電話(電話微信156-8194-*7106)合肥外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 南京高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 武漢包夜外圍(電話微信156-8194-*7106)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門

- 哈爾濱外圍女那個靠譜(電話微信156-8194-*7106)哈爾濱外圍真實可靠快速安排

- 北京包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍大圈美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 臺州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 蘇州外圍女(高端外圍資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 深圳漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 南昌外圍(外圍美女)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 常州外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 廣州外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 湛頭美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 湛頭美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 哈爾濱(找外圍)外圍大學生崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 南昌同城美女約炮(電話微信156-8194-*7106)無套吹簫、配合各種姿勢

- 上海外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 上海美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 北京漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 常州高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 北京外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 太原外圍電話(電話微信156-8194-*7106)太原外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 蘇州(大圈)外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 廣州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

- 沈陽外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 太原外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 上海美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 武漢外圍大圈伴游(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 昆明(約炮)美女yp全套崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 湛頭包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 西安外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

- 合肥外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 濟南外圍價格查詢(電話微信156-8194-*7106)濟南外圍女價格多少

- 三亞外圍兼職(高端外圍兼職)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 西安外圍專家(電話微信156-8194-*7106)西安外圍專家真實可靠快速安排

- 昆明品茶喝茶資源場子崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 重慶外圍伴游(電話微信156-8194-*7106)重慶外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 海口外圍哪里有(電話微信156-8194-*7106)一二線城市空姐模特大學生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 青島包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 海口外圍高端美女(美女模特)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 廣州外圍工作室(電話微信156-8194-*7106)廣州外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 重慶包夜外圍(電話微信156-8194-*7106)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門

- 義烏外圍(外圍模特)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 濟南包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 海口包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 合肥外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 北京同城美女約炮(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍專家(電話微信156-8194-*7106)廈門外圍專家真實可靠快速安排

- 濟南包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 海口包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 海口小姐出臺(小姐)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 北京包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 合肥同城約炮(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 太原外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 寧波品茶喝茶場子、外圍大圈預約聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 合肥外圍女(合肥外圍外圍上門外圍女)電話微信156-8194-*7106全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 湛頭包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 常州包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 長春美女快餐外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 義烏外圍(義烏外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 天津外圍學生預約(電話微信156-8194-*7106)天津外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 寧波外圍伴游(電話微信156-8194-*7106)寧波外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 昆明外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店

- 廈門模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 義烏包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 海口找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 石家莊包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 寧波品茶喝茶場子、找服務找小姐找外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 北京外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 臺州包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 貴陽外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 臺州外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海美女快餐外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 長春外圍學生預約(電話微信156-8194-*7106)長春外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 南京包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 南京美女兼職外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 長春美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 北京大圈外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 寧波外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 麗江美女兼職外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南昌外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 北京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 昆明外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 南京包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 湛頭外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)高端質量,滿意為止

- 杭州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 蘇州品茶喝茶資源場子崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 成都外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 合肥瑤海區(qū)全套按摩(同城附近約崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 北京模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 常州外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 常州外圍上門(常州外圍預約外圍上門外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 合肥美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廣州外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍上門(武漢外圍預約外圍上門外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 蘇州各區(qū)品茶場子(小姐上門按摩)小姐崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 合肥美女上門預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶外圍那個最漂亮(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州各區(qū)品茶場子外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 北京外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店

- 南通外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 北京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 合肥包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店

- 杭州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍美女)外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 太原外圍(高端外圍)外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 蘇州各區(qū)品茶場子小姐包夜崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 青島外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 南通包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 常州外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

- 三亞全套按摩(同城附近約崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 昆明外圍女那個靠譜(電話微信156-8194-*7106)昆明外圍真實可靠快速安排

- 深圳外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州包夜小三情婦(電話微信156-8194-*7106)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

- 重慶外圍女(重慶外圍模特)電話微信156-8194-*7106提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 長春(外圍經(jīng)紀人)外圍服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 珠海外圍女照片(電話微信156-8194-*7106)珠海外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 無錫包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 蘇州外圍小姐空降崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 天津包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 義烏高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 寧波品茶喝茶場子、(援交)援交上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 海口合區(qū)找酒店上門(同城酒店上門)崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 長春外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 貴陽高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 海口合區(qū)外圍聯(lián)系方式崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 杭州模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 哈爾濱外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店

- 長春包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍哪里有(電話微信156-8194-*7106)一二線城市空姐模特大學生網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女

- 長沙包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 長春(外圍女上門)找外圍服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 長春外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 湛頭美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 上海包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 蘇州高級外圍上門資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 北京外圍上門(北京外圍預約外圍上門外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 亞特蘭模特包夜(電話微信156-8194-*7106)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 麗江美女包養(yǎng)(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南昌包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 太原外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 貴陽外圍專家(電話微信156-8194-*7106)貴陽外圍專家真實可靠快速安排

- 西安外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

- 海口(全套服務)上門按摩崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 太原包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 亞特蘭美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 珠海包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 南京外圍女那個靠譜(電話微信156-8194-*7106)南京外圍真實可靠快速安排

- 無錫外圍(無錫外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 深圳外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 上海同城美女約炮(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

- 上海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 臺州(小姐)小姐過夜服務崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 鎮(zhèn)江外圍美女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍(外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 石家莊外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信156-8194-*7106)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

- 北京包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 長春高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 湛頭外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀人(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 澳門怎么找外圍模特伴游電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 濟南外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信156-8194-*7106)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 蘇州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 青島包夜空姐預約(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 鎮(zhèn)江外圍(外圍女)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 上海大圈外圍聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 沈陽包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 武漢外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 武漢包夜美女(電話微信156-8194-*7106)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質資

- 太原包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 西安外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)高端質量,滿意為止

- 杭州外圍上門(杭州外圍預約外圍上門外圍女)電話微信156-8194-*7106一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 南昌包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質資源,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(電話微信156-8194-*7106)一二線熱門城市上門

- 蘇州(300一次)的外圍服務怎么找崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

- 義烏包夜美女外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國

- 上海包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 成都外圍女那個靠譜(電話微信156-8194-*7106)成都外圍真實可靠快速安排

- 石家莊高端美女上門外圍上門外圍女(微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 廣州包夜學生妹(電話微信156-8194-*7106)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源

- 上海外圍學生預約(電話微信156-8194-*7106)上海外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 蘇州外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap