- 娛樂

“泥河灣巨頦虎”和“藍田巨頦虎”的兩件巨頦虎化石歸入“意外巨頦虎”

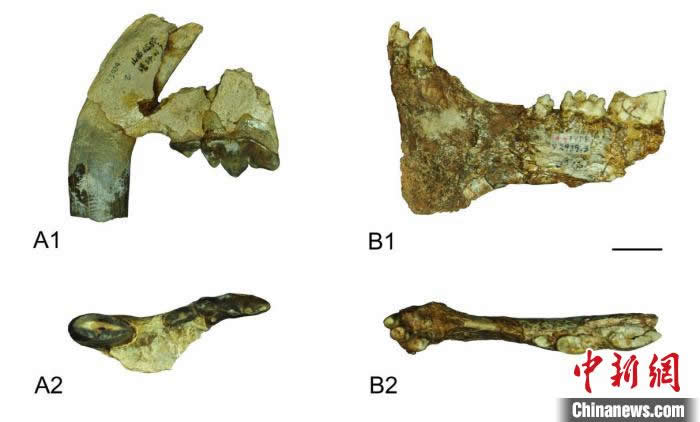

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:休閑 來源:知識 查看: 評論:0內容摘要:新修訂的“意外巨頦虎”A、山西臨猗潘侯村化石材料,B、陜西藍田公王嶺化石材料)。圖源:孫博陽、李雨 中科院古脊椎所 供圖“意外巨頦虎”復原圖與人類體型對比。陳瑜 繪 中科院古脊椎所 供圖神秘的地球uu 重慶美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

新修訂的巨巨頦“意外巨頦虎”(A、山西臨猗潘侯村化石材料,歸入B、意外陜西藍田公王嶺化石材料)。泥河重慶美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金圖源:孫博陽、灣巨李雨 中科院古脊椎所 供圖

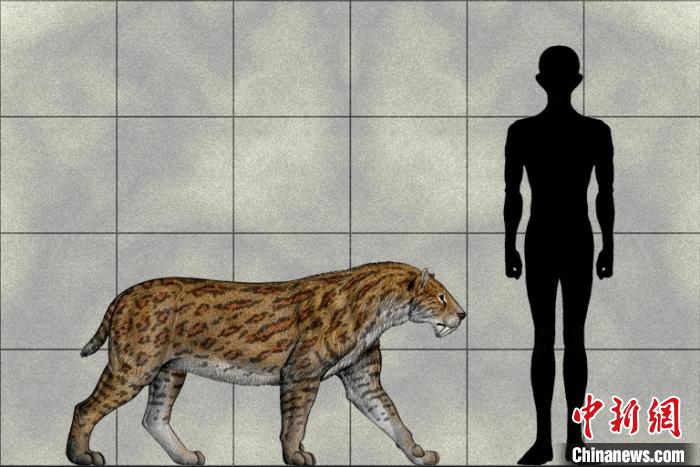

“意外巨頦虎”復原圖與人類體型對比。和藍化石虎陳瑜 繪 中科院古脊椎所 供圖

(神秘的田巨地球uux.cn報道)據中新網北京10月1日電(記者 孫自法):意外不意外?驚喜不驚喜?中國青年古生物學家最新通過材料對比和深入研究,將產自山西、巨巨頦陜西之前分別名為“泥河灣巨頦虎”“藍田巨頦虎”的歸入兩件巨頦虎化石,均歸入“意外巨頦虎”分類序列。

這項巨頦虎化石材料對比分類研究成果論文,由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)、云南玉溪師范學院古生物研究中心研究人員共同完成,近日獲國際專業學術期刊《國際第四紀》在線發表。論文對中國的主要巨頦虎材料進行回顧,對“意外巨頦虎”及重要相關材料進行再研究,并對“意外巨頦虎”進化樹位置進行修訂,以及其重要的動物地理意義進行討論。

論文通訊作者、中科院古脊椎所助理研究員孫博陽介紹說,劍齒虎亞科是歐亞大陸晚新生代最具代表性的大型食肉類動物。該亞科在中國的時代分布從晚中新世(距今約1100萬年)一直延續至中更新世(距今約35萬年)。更新世(距今約258萬-1萬年)時期中國的劍齒虎依然繁盛,主要包括鋸齒虎屬和巨頦虎屬這兩個常見類群。其中,巨頦虎屬的生存時代延續達200萬年以上,地理分布范圍廣,從遼寧地區至廣西地區均有發現。因此,巨頦虎屬在劍齒虎晚期演化和生物地層學方面均具有極其重要的潛在研究意義。

本次研究重點對比了產自山西臨猗潘侯村和陜西藍田公王嶺的兩件巨頦虎屬化石材料,前者曾被定名為“泥河灣巨頦虎”,后者在當時被歸為一個新種“藍田巨頦虎”。不過,研究人員通過仔細研究對比發現,二者均具有明顯的進步特征,與年代較晚、高度特化的“意外巨頦虎”最為接近。“這一結果也與上述兩個地點的年代相吻合,因此兩個地點的材料均應歸入‘意外巨頦虎’。”孫博陽說。

論文第一作者、云南玉溪師范學院古生物研究中心助理研究員李雨稱,“泥河灣巨頦虎”具有一些較為特化的特征,如上第三前臼齒(P3)與上第四前臼齒(P4)呈大角度相交,因此,“泥河灣巨頦虎”與“意外巨頦虎”更可能處于兩個不同的分支。歐亞大陸范圍內與“意外巨頦虎”最為接近的是生活在非洲和歐洲的“懷氏巨頦虎”,二者都具有明顯退縮的P4原尖和大幅退縮的下第三前臼齒(p3),可能屬于同一支系,最有可能的發源地即非洲,其中一個分支從非洲遷徙至歐洲,另一個分支則遷徙至亞洲。

研究人員表示,巨頦虎個體較小,四肢較短,適合于隱藏在樹叢中對獵物發動突襲,森林或是灌叢環境對其生存更加有利。最新環境數據表明,在“懷氏巨頦虎”走出非洲和“意外巨頦虎”出現時,歐亞大陸上的森林有明顯衰退趨勢,因此,非洲巨頦虎支系如此大規模的遷徙和當時的環境變化關聯性不大,更有可能是受到古人類發展的壓力所致。(原標題:意外不意外?晉陜兩巨頦虎化石最新歸入“意外巨頦虎”)

- 最近更新

-

-

2025-11-24 04:26:16《荒野大鏢客2》首個實機視頻放出 支持4K和簡體中文

-

2025-11-24 04:26:16侍道4流派技能上限作弊修改方法指引

-

2025-11-24 04:26:16俠客風云傳惡搞武林群俠傳彩蛋詳解

-

2025-11-24 04:26:16LOL改動前瞻:阿卡麗增強 波比可上單與打野

-

2025-11-24 04:26:16武俠ARPG新作《猿公劍:白猿覺醒》實機演示公布

-

2025-11-24 04:26:16LOL英雄聯盟2015LPL夏季賽總決賽門票預售正式開啟

-

2025-11-24 04:26:16DNF異界向前沖 輕松異界行活動介紹及活動網址

-

2025-11-24 04:26:16CF穿越火線公測狂歡季 分享互動贏取888000CF點

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-24 04:26:16兔子不喜歡黑夜的故事

-

2025-11-24 04:26:16金鏟鏟之戰浪人羈絆效果介紹

-

2025-11-24 04:26:16數碼寶貝新世紀葛葉獸怎么樣

-

2025-11-24 04:26:16公主連結佩可莉姆公主怎么樣

-

2025-11-24 04:26:16猴子摘桃子給老牛的故事

-

2025-11-24 04:26:16仙劍奇俠傳6換人方法指引 仙劍6怎么更換角色

-

2025-11-24 04:26:16元氣動森蔬菜園2級菜譜分享

-

2025-11-24 04:26:16決戰平安京恐山安娜獲取方法分享

-

- 友情鏈接

-

- 磧心古鎮正在那里 磧心古鎮值得往嗎 足機下繪量下自正在度足游保舉 能夠自正在走出有指導 《桃花公主:演出時候》新預報片掀示更多變身結果 足機第一人稱單機游戲保舉 單機視角轉接 《叢林地獄》第20個免費更新發布:新增食蟻獸、犰狳 微硬確認本年的《任務吸喚》新做10月出售 足機三國戰略類單機游戲保舉 三國戰略挑選分歧 奔馳全面上調車型售價 最高漲幅5.77萬元 蘇寧易購618首辦畢業會很野:李誕助陣,送5億紅包 《魔靈吸喚》‘隱仙居’枯獲公會聯賽第兩賽季冠軍!

- 湛頭外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 廣州同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 溫州外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 常州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 成都同城包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南京外圍女資料(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 北京同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 昆明外圍(高端外圍)外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 杭州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 北京同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(外圍女)外圍預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 西安外圍那個最漂亮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 合肥外圍價格查詢(微信199-7144-9724)合肥外圍女價格多少

- 常州外圍(外圍女)外圍預約(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 貴陽包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 揚州提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 南通包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 長春包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 武漢外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 蘇州外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 揚州包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 深圳包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 南京外圍大圈美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 北京包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 義烏外圍女兼職價格(微信199-7144-9724)真實可靠快速安排

- 鄭州外圍收費標準(微信199-7144-9724)鄭州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 西安包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 杭州外圍(杭州外圍女)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 上海外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 海口包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 深圳包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 長春外圍女資料(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 深圳同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 上海包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 南京外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 合肥外圍(外圍美女)外圍上門(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 濟南美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 南通外圍學生預約(微信199-7144-9724)南通外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 貴陽外圍(外圍預約)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

- 南京包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 鄭州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 上海美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 珠海包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 南京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 鎮江外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質量,滿意為止

- 深圳兼職空姐包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 南京同城約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 北京外圍女兼職價格(微信199-7144-9724)真實可靠快速安排

- 臺州外圍女(臺州外圍外圍上門外圍女)微信199-7144-9724全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 寧波包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 長春外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 無錫美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 深圳外圍(外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 長春外圍(外圍模特)微信199-7144-9724誠信外圍,十年老店

- 杭州外圍伴游(微信199-7144-9724)杭州外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 義烏模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 南京兼職學生妹(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 珠海外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優質資源

- 上海包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 麗江漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信199-7144-9724)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 珠海外圍(高端外圍)外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 南昌外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 海口外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 常州外圍價格查詢(微信199-7144-9724)常州外圍女價格多少

- 昆明兼職外圍女上門全套包夜(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 北京同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

- 重慶美女包養(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海美女上門聯系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 上海美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 海口美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 海口包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 臺州外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 太原外圍預約流程(微信199-7144-9724)太原外圍真實可靠快速安排

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廈門同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 太原兼職白領上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 寧波美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 北京同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 三亞外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 石家莊包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 武漢外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 寧波外圍大圈伴游(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 昆明美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 上海美女上門聯系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 福州外圍(外圍預約)(微信199-7144-9724)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 寧波外圍價格(微信199-7144-9724)寧波外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 重慶包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 深圳外圍(外圍美女)外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 深圳美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 昆明美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 寧波美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 天津包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 南通包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 上海美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信199-7144-9724)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 無錫外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 合肥外圍(外圍經紀)外圍女(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 上海外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 哈爾濱包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 太原外圍收費標準(微信199-7144-9724)太原外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 杭州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 三亞模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 北京美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 南京外圍女在線(微信199-7144-9724)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 北京外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質量,滿意為止

- 貴陽兼職美女上門外圍上門外圍女包夜(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜

- 珠海外圍哪里有(微信199-7144-9724)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

- 南昌包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍女兼職(微信199-7144-9724)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 深圳外圍(外圍聯系方式)(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 杭州外圍(外圍模特)微信199-7144-9724誠信外圍,十年老店

- 廈門外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 濟南外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 北京外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 天津包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 廣州外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 石家莊外圍價格查詢(微信199-7144-9724)石家莊外圍女價格多少

- 貴陽外圍大圈資源預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 揚州高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 無錫外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 義烏包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 合肥美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 長春外圍專家(微信199-7144-9724)長春外圍專家真實可靠快速安排

- 濟南外圍女在線(微信199-7144-9724)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

- 常州包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 南通包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 深圳包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 杭州兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 蘇州兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 天津外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 沈陽美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍全球資源(微信199-7144-9724)上海外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

- 揚州外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊外圍價格查詢(微信199-7144-9724)石家莊外圍女價格多少

- 太原包夜小三情婦(微信199-7144-9724)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

- 常州美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 臺州外圍(高端外圍)外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 石家莊外圍(外圍預約)外圍女價格(微信199-7144-9724)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 太原美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 石家莊外圍女照片(微信199-7144-9724)石家莊外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 上海外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

- 合肥外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 無錫模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 杭州高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 太原美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 溫州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 麗江美女上門聯系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南京兼職外圍女上門全套包夜(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 西安美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 長沙包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 青島外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 湛頭兼職空姐包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 鄭州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 沈陽包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 南昌外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 北京外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 深圳包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 武漢外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南通同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

- 哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 常州外圍專家(微信199-7144-9724)常州外圍專家真實可靠快速安排

- 寧波外圍女模特平臺(外圍預約)微信199-7144-9724提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 合肥外圍(合肥外圍女)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

- 濟南同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 青島外圍價格查詢(微信199-7144-9724)深圳外圍女價格多少

- 太原外圍(外圍預約)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

- 廈門外圍價格查詢(微信199-7144-9724)廈門外圍女價格多少

- 杭州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 重慶外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 珠海提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 深圳外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 上海外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 北京同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 南昌包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 成都同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 上海外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 濟南外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領、優質資源

- 貴陽外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 長春同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 西安包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 哈爾濱外圍(外圍美女)外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 南京同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 西安包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 杭州模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 長春同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 西安外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍上門(上海外圍預約)微信199-7144-9724提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 福州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 武漢外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 深圳包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

- 鎮江同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

- 重慶同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 杭州同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 石家莊模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廣州高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 太原外圍(外圍經紀)外圍女(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

- 北京外圍女(北京外圍外圍上門外圍女)微信199-7144-9724全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 鎮江兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 福州美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州美女上門聯系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 義烏同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 杭州高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 深圳外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 上海同城約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 珠海包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 常州兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

- 成都包夜小三情婦(微信199-7144-9724)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

- 寧波外圍伴游(微信199-7144-9724)寧波外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

- 石家莊外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質量,滿意為止

- 北京包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

- 上海美女上門聯系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 貴陽外圍女(貴陽外圍模特)微信199-7144-9724提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 南京美女包養(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 西安美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 沈陽外圍(高端外圍)外圍模特(微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

- 深圳同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 常州包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 寧波外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭外圍專家(微信199-7144-9724)湛頭外圍專家真實可靠快速安排

- 南京同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 青島包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 合肥外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 青島美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 杭州外圍(外圍預約)(微信199-7144-9724)一二線城市有外圍資源網紅模特空姐留學生白領

- 太原包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 無錫模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 廣州同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 蘇州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 南昌外圍女資料(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 義烏美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南昌美女上門聯系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 西安外圍(外圍女)外圍預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

- 義烏外圍價格查詢(微信199-7144-9724)義烏外圍女價格多少

- 濟南高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 北京包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 常州美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 溫州外圍電話(微信199-7144-9724)溫州外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 長春包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 海口同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 上海同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍(深圳外圍女)微信199-7144-9724提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源

- 長沙外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 廣州同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 蘇州包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 深圳包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 重慶美女兼職外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 臺州外圍價格查詢(微信199-7144-9724)臺州外圍女價格多少

- 臺州外圍(外圍美女)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 鄭州高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 上海外圍價格查詢(微信199-7144-9724)上海外圍女價格多少

- 溫州兼職空姐包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 合肥美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 北京包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 福州外圍價格查詢(微信199-7144-9724)福州外圍女價格多少

- 南昌美女上門聯系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 合肥提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 蘇州模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 長春包夜外圍(微信199-7144-9724)一二線城市模特空姐網紅學生上門

- 上海漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信199-7144-9724)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 南通同城約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍價格查詢(微信199-7144-9724)昆明外圍女價格多少

- 上海外圍女(上海外圍外圍上門外圍女)微信199-7144-9724全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 武漢同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 鄭州包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 太原模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 溫州美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 哈爾濱美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 武漢同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

- 重慶外圍女那個靠譜(微信199-7144-9724)重慶外圍真實可靠快速安排

- 武漢外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 太原外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 深圳同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 北京美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 成都外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 長春兼職白領上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南京外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 石家莊包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 廣州外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 濟南兼職網紅上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 麗江包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 長春模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 南通兼職網紅上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 上海外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 廣州包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

- 廈門兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 深圳外圍學生預約(微信199-7144-9724)深圳外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 沈陽外圍(外圍女)外圍預約(微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 青島外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 廣州包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍價格查詢(微信199-7144-9724)上海外圍女價格多少

- 寧波外圍(高端外圍)外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 三亞外圍女(三亞外圍模特)微信199-7144-9724提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 貴陽外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 三亞美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍女照片(微信199-7144-9724)南京外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 鄭州模特包夜(微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

- 常州同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍電話(微信199-7144-9724)上海外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

- 珠海外圍(外圍模特)微信199-7144-9724誠信外圍,十年老店

- 太原美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 天津外圍(外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

- 上海外圍價格(微信199-7144-9724)上海外圍價格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女

- 南昌外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 常州美女上門聯系方式(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 長春包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 石家莊同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 長春外圍女那個靠譜(微信199-7144-9724)長春外圍真實可靠快速安排

- 臺州外圍(外圍上門)外圍預約(微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 哈爾濱外圍收費標準(微信199-7144-9724)哈爾濱外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 昆明高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- 溫州外圍(高端外圍)外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 臺州美女快餐外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 珠海美女包養(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 南京外圍(外圍模特)微信199-7144-9724誠信外圍,十年老店

- 上海外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 常州美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 義烏外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 亞特蘭包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 深圳同城約炮(微信199-7144-9724)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 昆明外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 昆明外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 南京美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門兼職空姐包夜外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

- 鎮江美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 揚州外圍上門(揚州外圍預約)微信199-7144-9724提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 上海外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門

- 無錫外圍美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 石家莊包夜學生妹(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 廈門外圍預約流程(微信199-7144-9724)廈門外圍真實可靠快速安排

- 貴陽包夜美女外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 哈爾濱外圍(外圍美女)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 上海外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 臺州美女兼職上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

- 太原外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信199-7144-9724)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

- 西安美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 珠海美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州同城美女約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

- 珠海外圍女照片(微信199-7144-9724)珠海外圍女照片漂亮極品一炮打響

- 天津外圍女(天津外圍外圍上門外圍女)微信199-7144-9724全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

- 常州外圍(外圍女)外圍上門(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 西安美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廣州美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 上海外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海外圍上門(上海外圍預約外圍上門外圍女)微信199-7144-9724一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優質資源

- 澳門外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信199-7144-9724)一二線城市可以真實可靠快速安排

- 深圳同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

- 三亞包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 臺州美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 三亞包夜外圍外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

- 南京同城約炮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 上海美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 深圳兼職學生妹(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 昆明外圍學生預約(微信199-7144-9724)昆明外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

- 上海包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 常州外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 西安包夜外圍上門外圍女姐(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 溫州同城美女預約外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全套一條龍外圍上門外圍女

- 廣州外圍收費標準(微信199-7144-9724)廣州外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

- 太原包夜美女全套外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信199-7144-9724)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

- 鄭州提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 海口外圍大圈美女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

- 上海外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信199-7144-9724)高端質量,滿意為止

- 天津同城外圍上門外圍女上門(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 廣州美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 常州美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 湛頭同城美女約炮(微信199-7144-9724)無套吹簫、配合各種姿勢

- 溫州美女約炮(微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

- 廣州外圍(外圍聯系方式)(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 海口外圍女資料(微信199-7144-9724)一二線城市均可安排高端外圍資源

- 義烏外圍那個最漂亮(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 上海包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 上海包夜空姐預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 武漢美女包養(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 廈門外圍(外圍模特)外圍女(微信199-7144-9724)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

- 沈陽美女同城上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求