地球早期形成演化歷史研究進(jìn)展

0

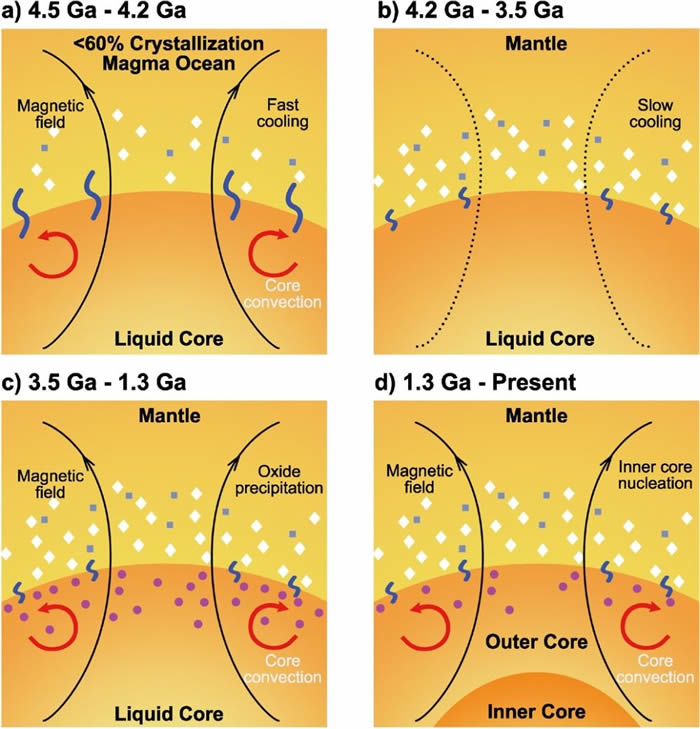

地核早期演化模型。早期白色菱形為布里奇曼石,形成藍(lán)色方塊代表鐵方鎂石,演化研究紫色圓點(diǎn)代表地核析出物。歷史黑色箭頭代表磁場。進(jìn)展紅色箭頭代表地核的地球?qū)α鳌K{(lán)色s型曲線代表地核的早期冷卻速率。(a)地球早期到42億年,形成巖漿洋結(jié)晶程度小于60%,巖漿洋快速冷卻,對應(yīng)為地核快速降溫區(qū)間。快速降溫釋放的熱能驅(qū)動對流產(chǎn)生磁場。(b)42到35億年,巖漿洋結(jié)晶程度大于60%,地核開始緩慢降溫,可能有較弱磁場。(c)35到13億年,以氧化鎂為主的硅酸鹽或氧化物析出開始,地磁場重新轉(zhuǎn)強(qiáng)。在之后歷史演化過程中,析出速率逐漸降低,杭州外圍(杭州外圍女)外圍預(yù)約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)地磁場強(qiáng)度逐漸下降(d)最后在13億年,內(nèi)核開始形成,地核發(fā)電機(jī)獲得了新的能量源,地磁場強(qiáng)度再次變強(qiáng)。以上演化步驟與古地磁場強(qiáng)度演化能夠一一對應(yīng)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所:古地磁研究表明,地磁場已經(jīng)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)了至少35億年,其最早的起源時間甚至可以追溯至42億年前(Tarduno et al., 2015)。地磁場由地核“發(fā)電機(jī)”產(chǎn)生,通過地球外核中液態(tài)鐵的對流驅(qū)動。標(biāo)準(zhǔn)模型認(rèn)為地磁發(fā)電機(jī)能量源由四部分組成:(1)地核冷卻;(2)內(nèi)外核邊界的輕元素釋放;(3)放射性元素衰變;(4)地球的進(jìn)動。但是,第一性原理計算和隨后的高溫高壓實(shí)驗(yàn)表明地核的熱導(dǎo)率比原來估算的高很多(Pozzo et al.,2012;Ohta et al.,2016)。地核具有高熱導(dǎo)率的后果是標(biāo)準(zhǔn)模型中的能量會通過熱傳導(dǎo)的形式耗散掉,從而沒有足夠的能量去驅(qū)動對流,導(dǎo)致地磁場的能量嚴(yán)重缺失。這一問題被稱為“新的地核悖論”(New Core Paradox;Olson, 2013)。

O'Rourke and Stevenson (2016) 提出從地核中析出的鎂可以作為標(biāo)準(zhǔn)模型之外的地核發(fā)電機(jī)能量源。鎂在過去一直被認(rèn)為是親石元素,不會進(jìn)入到地核中,但他們提出通過大撞擊能夠?qū)⒋罅康逆V在地球歷史早期擠入地核中。他們認(rèn)為鎂在地核中的溶解度強(qiáng)烈依賴于溫度,溫度越高,溶解度越大。在這種情況下,鎂可以隨著大撞擊提供的高溫大量進(jìn)入到初始地核中。之后,隨著地核的逐漸降溫,鎂逐漸析出,為地磁場提供能量。這一假說巧妙地將大撞擊、核幔分異、巖漿洋演化、地磁起源等地球早期重大事件結(jié)合了起來。該假說的核心關(guān)鍵是鎂的溶解度是否具有強(qiáng)溫度依賴性,以及鎂的析出是否能在35億年前開始為地磁場提供足夠的能量。針對這些關(guān)鍵問題,目前仍然有較大的爭議(如Badro et al., 2016;Du et al., 2017)

中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所地球與行星物理院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室碩士生劉為一與導(dǎo)師張毅剛研究員等,通過第一性原理分子動力學(xué)的計算,獲得了大量鎂的配分系數(shù)數(shù)據(jù),并在此基礎(chǔ)上研究地球早期的形成演化歷史。結(jié)果顯示鎂的配分系數(shù)強(qiáng)烈依賴于溫度(圖1)。根據(jù)獲得的鎂的平衡常數(shù)與溫度的關(guān)系式,結(jié)合根據(jù)古地磁強(qiáng)度數(shù)據(jù)建立的地核熱演化模型,他們發(fā)現(xiàn)鎂能夠在35億年前開始析出(圖2a)并為地磁場提供足夠的能量(圖2b)。他們進(jìn)一步模擬了鎂析出產(chǎn)生的磁場隨時間的演化,發(fā)現(xiàn)其很好地符合了古地磁強(qiáng)度的長期變化趨勢。該項(xiàng)研究為地球早期地磁場強(qiáng)度變化提出了新的解釋機(jī)制,即磁場強(qiáng)度的突然增大然后逐步走低可能代表了鎂析出產(chǎn)生磁場的典型特征,隨后磁場的再次突然增強(qiáng)可能代表了內(nèi)核開始形成,地磁場獲得了新的能量源。據(jù)此,他們建立了早期地核演化圖景。

研究成果發(fā)表于國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊Earth and Planetary Science Letters。研究受中科院先導(dǎo)專項(xiàng)B、國家自然科學(xué)基金資助。

相關(guān)報道:NC:Jack Hills鋯石微量元素反演早期地殼組成

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所:“地球黑暗時期(地球誕生后最初的5億年,4.5-4.0 Ga)究竟發(fā)生了什么”是21世紀(jì)固體地球科學(xué)的十大研究問題之一(美國國家科學(xué)院固體地球科學(xué)重大研究問題委員會,2010)。在澳大利亞Jack Hills地區(qū)的變沉積巖中,保留了大量地球早期的碎屑鋯石(以下簡稱Jack Hills鋯石),其中最古老的年齡可達(dá)4.36 Ga。因而Jack Hills鋯石成為了探索地球黑暗時期地質(zhì)演化的最重要窗口。

近20年來,研究者利用各類地球化學(xué)方法(例如Ti溫度計、REE氧逸度計、O同位素、Hf同位素、Li同位素、包體礦物等)探索保存在Jack Hills鋯石中的早期地球的地殼組成信息。然而,關(guān)于早期地球的地殼組成和形成機(jī)制仍未有定論。例如,早期地球的地殼是鎂鐵質(zhì)的還是長英質(zhì)的?有沒有沉積物加入早期地球的巖漿源區(qū)?Jack Hills鋯石的母巖漿是TTG,俯沖有關(guān)的弧巖漿,板內(nèi)鎂鐵質(zhì)巖漿,還是沖擊成因的巖漿?

近期,研究者發(fā)現(xiàn)Jack Hills鋯石的微量元素組成中蘊(yùn)含了早期地球的地殼組成信息。其中最有代表性的工作為2017年澳大利亞國立大學(xué)的Andrew Berry教授課題組發(fā)表于Nature Geoscience的研究以及2020年澳大利亞麥考瑞大學(xué)Simon Turner教授及其合作者發(fā)表于Nature Communication的研究,兩者都通過構(gòu)建判別圖解的方法,嘗試探索Jack Hills鋯石的母巖漿組成。

前者建立了鋯石微量元素的REE+Y vs P圖解,并且發(fā)現(xiàn)Jack Hills鋯石的微量元素組成在圖解中明顯不同于S型花崗巖鋯石(往往P>20μmol/g)而接近于I型花崗巖鋯石(往往P<20μol/g),推斷Jack Hills鋯石的母巖漿成分可能更接近I型花崗巖,即類似于TTG(Burnham and Berry,2017)。后者通過使用分配系數(shù)將鋯石微量元素轉(zhuǎn)化為熔體微量元素,進(jìn)而運(yùn)用經(jīng)典的Pearce圖解示蹤Jack Hills鋯石的母巖漿成分(Turner et al., 2020),最終得出Jack Hills鋯石的母巖漿與現(xiàn)代俯沖環(huán)境的弧巖漿(安山巖)相近的結(jié)論。

基于Jack Hills鋯石的微量元素組成,兩個研究團(tuán)隊(duì)得出早期地球的地殼具有完全不同的成分(TTG vs 安山巖),這意味著其中至少一個研究是不可靠的。幸運(yùn)的是,我們有機(jī)會看到其他研究者和評審專家對這兩篇文章的評述。其中Bell (2017)在Nature Geoscience撰文指出,REE+Y vs P圖解在P<20μmol/g的區(qū)域具有顯著的重疊,大大削弱了其預(yù)測Jack Hills鋯石母巖漿成分的準(zhǔn)確性,其結(jié)論無法支持絕大多數(shù)Jack Hills都結(jié)晶自TTG的結(jié)論。Turner et al. (2020)的審稿人2委婉指出,使用分配系數(shù)反演Jack Hills鋯石母巖漿成分的可靠性是難以評估的(I can’t evaluate if these composition estimates are robust or how dependent they are on the choice of partition coefficients) 。

綜上所述,這兩篇Jack Hills鋯石微量元素研究雖然為早期地球的地殼組成提供了一定的參考和制約,但由于本身存在一定的問題,使其難以真實(shí)準(zhǔn)確地揭示早期地球的地殼組成。事實(shí)上,鋯石微量元素組成的影響因素是非常復(fù)雜的,它不僅僅受巖漿成分的控制,還會受到諸如巖漿演化(例如礦物的分離結(jié)晶)、包體礦物、后期蝕變、晶格結(jié)構(gòu)(例如晶格應(yīng)變模型)等因素的影響(Zou et al., 2019)。因此,從鋯石微量元素中提取出能夠真實(shí)反映巖漿組成的信息,是利用Jack Hills鋯石微量元素反演早期地球的地殼組成的核心前提。這要求研究者從原理上進(jìn)一步深化對鋯石微量元素形成機(jī)制的認(rèn)識、進(jìn)一步加深對鋯石微量元素指標(biāo)和圖解主控因素的認(rèn)識。但無論如何,鋯石微量元素正日益展現(xiàn)出示蹤巖漿組成與巖漿過程的巨大潛力。

相關(guān)報道:假如地球是一個雞蛋

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中科院之聲:目前,科學(xué)家們普遍認(rèn)為,地球80%的成分是鐵、硅、氧。在地球早期形成的過程中,比較重的鐵下沉,形成了地核,比較輕的硅酸鹽物質(zhì)上浮,形成了地幔。在距地表約2900公里深處,是地核與地幔的分界線(被稱為核幔邊界),正是因?yàn)橛辛诉@條分界線,地球內(nèi)部才不是一片混沌。

假如地球是一個雞蛋,地核是蛋黃,地幔是蛋清,核幔邊界就是蛋清和蛋黃之間的過渡帶。

這里是俯沖板塊的“墳?zāi)埂?br>1914年,德國地球物理學(xué)家 Beno Gutenberg 利用地震觀測波形首次發(fā)現(xiàn)了核幔邊界。核幔邊界是地球內(nèi)部最神秘又復(fù)雜的區(qū)域,涉及地球內(nèi)部大量物理化學(xué)現(xiàn)象。在物理性質(zhì)上,核幔邊界的地震波速度、密度、溫度等都發(fā)生著急劇變化。同時,核幔邊界與火山噴發(fā)、地震活動等有著密切的聯(lián)系。比如夏威夷火山的形成,就是核幔邊界的物質(zhì)上升到了地表。

1999年,美國科學(xué)家 Rob Van der Voo在《自然》雜志發(fā)表文章時給核幔邊界取了一個形象的名字——俯沖板塊的“墳?zāi)埂薄;氐郊偃绲厍蚴且粋€雞蛋的比喻,“不安分”的蛋殼(板塊)互相擠壓,蛋殼(板塊)物質(zhì)向蛋黃俯沖,卻無法超越蛋清與蛋黃的邊界,也就是核幔邊界。

從早中生代(~250百萬年)時期南半球?qū)呒{泛大陸初始裂解過程開始,青藏高原的形成經(jīng)歷了漫長的構(gòu)造演化歷史。當(dāng)印度板塊與歐亞大陸板塊相遇,大量板塊物質(zhì)俯沖到地球深部,它們最終的歸宿就是核幔邊界。

因此,認(rèn)識核幔邊界溫度和化學(xué)成分,是我們認(rèn)識和理解地球內(nèi)部動力學(xué)、地幔對流模式、全球構(gòu)造運(yùn)動、地磁場的周期性變化和地球的形成及演化等基礎(chǔ)科學(xué)問題的關(guān)鍵。

挖掘地震波里的“秘密”

印度-歐亞大陸碰撞帶位于印度北部和青藏高原南部地區(qū),古/新特提斯由南向北、太平洋由西向東同時俯沖,大量的板塊物質(zhì)下沉到了核幔邊界。這些物質(zhì)對地球深部產(chǎn)生怎樣的影響,是地球科學(xué)家們研究的熱點(diǎn)。

地震發(fā)生后,會產(chǎn)生地震波,特別是大地震,地震波能量很強(qiáng),它能傳播到地下2900公里深處,并在核幔邊界發(fā)生反射,然后傳播到地表,被地震儀接收,如圖3中地震波ScS所示。從地震波產(chǎn)生到被地震儀接收,所用的傳播時間,被稱為地震波走時。基于地震波走時的全球?qū)游龀上穹椒ǔ1挥糜谘芯亢酸_吔绱蟪叨鹊乃俣冉Y(jié)構(gòu)。

近日,中國科學(xué)院青藏高原研究所碰撞隆升及影響團(tuán)隊(duì)白玲研究員及其團(tuán)隊(duì)成員首次對印度-歐亞板塊碰撞帶核幔邊界頂部的精細(xì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究。

他們利用中國數(shù)字測震臺網(wǎng)記錄的印度洋地區(qū)8個地震的波形資料,使用觀測和三維理論ScS波形互相關(guān)的方法,綜合考慮地幔中地震波傳播速度三維不均勻性的影響,拾取核幔邊界之上約300公里的區(qū)域(D”區(qū)域)的地震波走時。

研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),印度、西藏南部一帶的核幔邊界,在橫向300公里的范圍內(nèi),地震橫波速度存在約3-7%的變化,明顯大于前人利用層析成像法獲得的0-1.5%的速度變化范圍。如此劇烈的地震波異常,意味著該區(qū)域核幔邊界存在化學(xué)異常或部分熔體(圖5),而非此前認(rèn)為的,該地區(qū)核幔邊界結(jié)構(gòu)好似純凈的冰水,主要受俯沖結(jié)構(gòu)低溫物質(zhì)的控制。

該成果3月21日發(fā)表在《地球物理通訊》(Geophysical Research Letters)期刊上。

相關(guān)報道:印度-歐亞板塊碰撞帶核幔邊界橫波速度的顯著變化

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院青藏高原研究所:核幔邊界是地球內(nèi)部物質(zhì)和溫度變化最劇烈的圈層,是固態(tài)硅酸鹽下地幔和液態(tài)鐵鎳外核的分界面,也是地幔對流上涌巖漿的發(fā)源地和俯沖板塊碎片最后的歸宿。因此,核幔邊界的結(jié)構(gòu)與板塊構(gòu)造運(yùn)動和地幔對流等地球演化過程有著密切聯(lián)系。

從早中生代時期南半球?qū)呒{大陸初始裂解過程開始,青藏高原的形成經(jīng)歷了漫長的地質(zhì)構(gòu)造演化歷史。前人的研究結(jié)果表明,青藏高原地區(qū)的核幔邊界在大尺度結(jié)構(gòu)上主要表現(xiàn)為橫波高速異常,常用的層析成像方法在該地區(qū)的觀測精度約為1000公里。近期,中國科學(xué)院青藏高原研究所碰撞隆升與影響團(tuán)隊(duì)白玲研究員及其團(tuán)隊(duì)成員,首次研究了印度-歐亞板塊碰撞帶核幔邊界頂部(D”層)的精細(xì)結(jié)構(gòu),將觀測精度提高了一個數(shù)量級。

本研究主要基于中國數(shù)字測震臺網(wǎng)記錄的發(fā)生在印度洋的8個地震的波形資料,利用三維核幔邊界反射波理論波形的互相關(guān)方法,獲得了近1000個高質(zhì)量的ScS-S走時殘差δt3D。這些時差顯示出高達(dá)10 s的橫向變化,表明在核幔邊界頂部約300km的水平范圍內(nèi),橫波速度存在高達(dá)3-7%的橫向變化,明顯大于前人利用層析成像方法獲得的0-1.5%的速度變化范圍。

本研究支持前人在層析成像、地球化學(xué)等方面的工作,認(rèn)為青藏高原地區(qū)的核幔邊界結(jié)構(gòu)主要以高速異常為主,其形成過程可能與中生代以來古/新特提斯洋和古/新太平洋板塊的俯沖過程有關(guān)。研究結(jié)果進(jìn)一步表明,在研究區(qū)域的東南和西北兩側(cè)存在小尺度的低速異常,表明核幔邊界結(jié)構(gòu)的形成不僅受到大洋板塊俯沖過程的影響,同時與外核和下地幔等不同圈層之間的物理化學(xué)作用等多種因素有關(guān)。本研究首次利用地震波形資料觀測到了在大陸碰撞帶核幔邊界頂部約300km的小尺度上存在高達(dá)7%的剪切波速度變化,為認(rèn)識青藏高原及其周邊地區(qū)核幔邊界的溫度和化學(xué)成分特征及其構(gòu)造演化歷史提供了新的觀測依據(jù)。

該研究成果近期以 “Lateral variations of shear-wave velocity in the D'' layer beneath the Indian-Eurasian plate collision zone” 為題在Geophysical Research Letters期刊上發(fā)表。本研究獲得國家自然科學(xué)基金(41761144076, 41804083),王寬誠教育基金(GJTD-2019-04),中國博士后科學(xué)基金(2018M641490)與美國國家科學(xué)基金(EAR-1644829)的聯(lián)合資助。

全文鏈接:Li, Guohui, Bai, Ling, Ritsema, Jeroen (2020). Lateral variations of shear‐wave velocity in the D″ layer beneath the Indian‐Eurasian plate collision zone. Geophysical Research Letters, 47, e2019GL086856. https://doi.org/10.1029/2019GL086856.