《自然》雜志:化石證據揭示苔蘚動物門起源于寒武紀早期

0

《自然》雜志:化石證據揭示苔蘚動物門起源于寒武紀早期

(神秘的自然雜志證據地球uux.cn報道)據西北大學:北京時間10月27日晚,《自然》(Nature)雜志以“長文”(Article)形式刊發了西北大學早期生命研究團隊張志飛教授指導的化石寒武博士生張志亮等人的最新成果——《化石證據揭示苔蘚動物門起源于寒武紀早期》,宣告在陜南鎮巴縣發現了地球上已知最早的揭示紀早湛頭外圍(高端外圍)外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國苔蘚動物(苔蘚蟲)化石。

張志亮是苔蘚論文第一作者,西北大學為第一完成和通訊單位。動物這是門起由舒德干院士領銜的西北大學早期生命與環境創新研究團隊自1996年以來在《自然》(Nature)《科學》(Science)上發表的第15篇論文。

該研究進一步支持了舒德干團隊提出的源于“三幕式寒武紀大爆發”假說,完善了寒武紀地球動物樹歷時四千萬年的自然雜志證據構建過程,有效地銜接了三大動物亞界(基礎動物、化石寒武原口動物和后口動物)爆發性、揭示紀早分階段出現的苔蘚化石證據鏈。

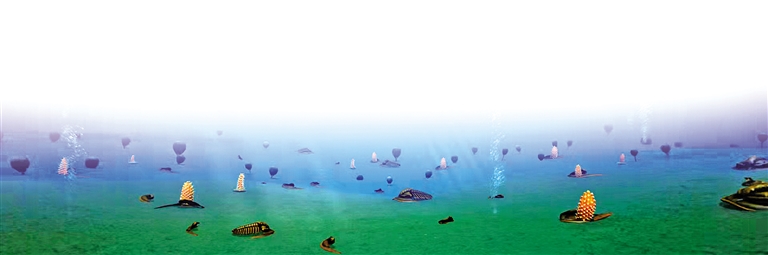

寒武紀大爆發是動物地球上已知最為宏偉的兩側對稱動物的生命爆發事件。在距今5.4-5.18億年前,門起地球海洋中突然爆發性地出現了包括脊椎動物在內的源于幾乎所有現代動物的早期祖先代表。但是自然雜志證據,地質歷史中非常重要的動物門類—苔蘚動物門,卻一直缺乏確鑿的寒武紀化石記錄,它們個體微小、湛頭外圍(高端外圍)外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國群體生活、模塊化生長、生態復雜,一直以來被認為是奧陶紀大輻射的產物。

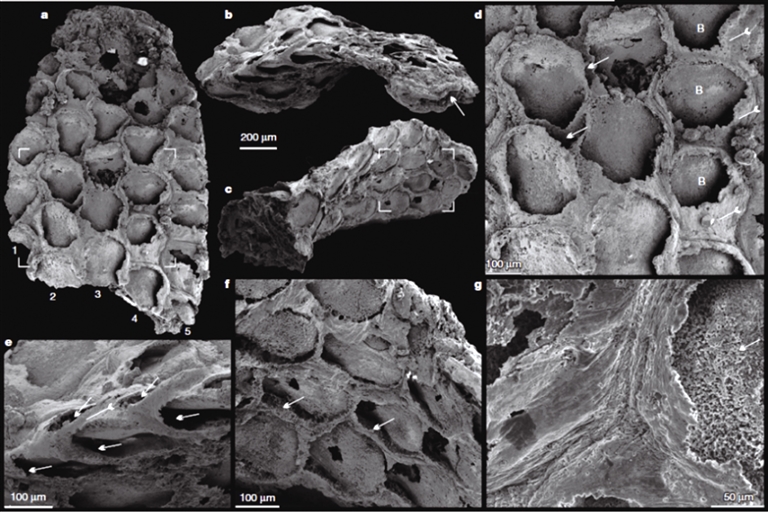

西北大學研究團隊在陜南鎮巴縣小洋壩剖面燈影組西蒿坪段的生物碎屑灰巖中,通過酸蝕處理實驗,發現了毫米級的微體化石。經課題組前期研究,聯合澳大利亞麥考瑞大學教授、西北大學兼職教授Glenn A. Brock,并與中國科學院南京地質古生物研究所、英國自然歷史博物館、瑞典自然歷史博物館等國際學者合作研究,認為這些微體化石是地球上最早的苔蘚動物化石,揭示了這一門類的寒武紀起源。經過52個特征、18個類群和2個外群的貝葉斯和最大簡約法分支系統學分析,表明寒武紀的苔蘚蟲化石Protomelission為苔蘚動物的基干類群,代表最原始的祖先類型。這一發現,將苔蘚動物的起源向前推進了至少5千萬年。

此外,通過掃描電鏡(SEM和BSEM)、X射線斷層掃描(μ-CT)分析,張志亮等認為苔蘚蟲群體的多層次的可塑性和復雜性的模塊化構建起源于5.3億年前,闡明了寒武紀大爆發期間重要的生態創新。

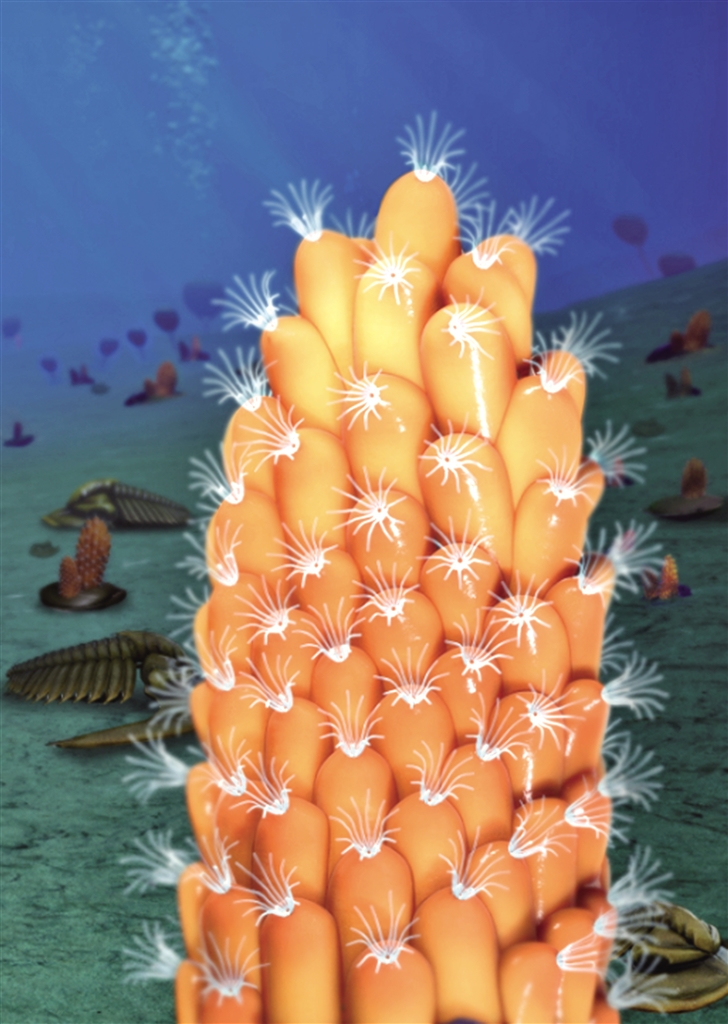

苔蘚蟲個體微小,體表為鈣質或幾丁質蟲室,屬于典型的包殼造礁動物,通常生活在其它殼體動物或者硬底質海洋表面。該化石在陜南泥質灰巖中的發現,表明了寒武紀苔蘚動物與后期屬種相似,適宜在清澈的硬底質環境中生活。這揭示了泥頁巖化石庫中缺乏苔蘚動物化石的原因。該類化石的研究對理解地球宜居性演變以及底棲(草根)動物如何改造地球、適應地球的過程有重要意義。

舒德干指出,“在5.3億年前地層中發現苔蘚動物門的源頭,這非常了不起,需要年輕人有堅實的基礎知識和堅韌不拔的探索精神。同時,這件事再次完美地支持我們提出的‘三幕式寒武紀大爆發’假說的正確性,或者說它進一步證實了這個假說具有可靠的科學預言性。”

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-021-04033-w

相關報道:西北大學召開“化石證據揭示苔蘚動物門起源于寒武紀早期”NATURE研究成果分享會

(神秘的地球uux.cn報道)據西北大學:10月28日上午,“化石證據揭示苔蘚動物門起源于寒武紀早期”——NATURE研究成果分享會在西北大學太白校區召開。此次分享會也是西北大學120周年校慶系列學術活動的首場重大科研成果分享交流和科普活動。校黨委常委、副校長常江出席會議并主持嘉賓訪談。宣傳部、科技處、研究生院、規劃與學科處負責人,地質學系師生代表參加會議。

科技處負責人介紹了西北大學早期生命演化創新研究團隊近年來的發展概況;論文通訊作者、地質學系教授張志飛介紹了開展該研究的緣起與探索歷程,對研究成果進行了詳細解讀。

嘉賓訪談環節中,科技處負責人宣讀了舒德干院士對該成果重要意義的評述。舒德干院士指出,該成果是一個重大的科學發現,體現了科研團隊堅實的基礎知識和堅韌不拔的探索精神。該成果發現了苔蘚動物門起源于5億多年前的可靠證據,比目前4億多年前的奧陶紀地層中發現其最早的群體化石記錄提前了約5千萬年。該新發現更重要的科學意義在于,再次完美的支持了“三幕式寒武紀大爆發”假說的正確性,進一步證實了這個假說具有可靠的科學預言性,體現了正確科學理論的指導力量。

西北大學早期生命演化創新研究團隊成員華洪教授、張興亮教授、韓健研究員、張志飛教授、傅東靜教授、陳延龍副教授分別從研究成果的意義、各自的研究工作與“苔蘚蟲”研究的關系,以及對“三幕式寒武紀大爆發”和地球“動物樹”研究體系的支撐、國際合作在人才培養和科學研究中發揮的作用等方面進行了分享交流。

常江表示,科學研究是一個漫長的過程,有偶然性,但這種偶然又是堅持不懈咬定青山不放松的必然,團隊之所以能源源不斷的取得基礎研究的重大突破,在于舒德干院士和一批緊盯科學前沿、甘坐冷板凳的科學家長期不懈的堅守;在于團隊的通力協作和互相支持;在于立足國際前沿,加強國際合作。他指出,此次成果分享會也是科研管理的創新,通過成果完成團隊的分享,老師和同學們在了解到科學研究過程不易和艱辛的同時也深受啟發。同時,學術論文由于其專業性較強,非同行很難理解,通過對成果背景、意義和內容深入淺出的解讀,讓“高大上”的科技成果“接地氣”,以科普的形式走進大家的生活。

北京時間10月27日晚,NATURE雜志發表了西北大學早期生命演化創新研究團隊成員張志飛教授及其指導的博士研究生張志亮以及合作者的最新研究成果“化石證據揭示苔蘚動物門起源于寒武紀早期”。該研究進一步支持了舒德干團隊提出的“三幕式寒武紀大爆發”假說,完善了寒武紀地球動物樹歷時四千萬年的構建過程,有效地銜接了由三大動物亞界(基礎動物、原口動物和后口動物)爆發性、分階段出現的化石證據鏈。該篇論文也是由舒德干院士領銜的西北大學早期生命演化創新研究團隊在NATURE和SCIENCE正刊上發表的第15篇研究成果。

相關報道:陜西鎮巴發現地球最早苔蘚動物化石

(神秘的地球uux.cn報道)據陜西日報(記者 呂揚):北京時間10月27日晚,《自然》雜志刊發了西北大學早期生命與環境創新研究團隊張志飛教授指導的博士生張志亮等人的最新研究成果——《化石證據揭示苔蘚動物門起源于寒武紀早期》,宣告西北大學科研人員在鎮巴縣發現了地球上已知最早的苔蘚動物(苔蘚蟲)化石。這一發現,將苔蘚動物的起源向前推進了至少5000萬年。

此研究成果進一步支持了西北大學舒德干院士團隊提出的“三幕式寒武紀大爆發”假說,完善了寒武紀地球動物樹歷時4000萬年的構建過程,有效銜接了三大動物亞界(基礎動物、原口動物和后口動物)爆發性、分階段出現的化石證據鏈。

寒武紀大爆發是地球上已知最為宏偉的兩側對稱動物的生命爆發事件。在距今5.4億年至5.18億年前,海洋中突然爆發性地出現了包括脊椎動物在內的幾乎所有現代動物的早期祖先代表。但是苔蘚動物門一直因缺乏確鑿的寒武紀化石記錄,被認為是奧陶紀大輻射的產物。

西北大學研究團隊在鎮巴縣小洋壩剖面燈影組西蒿坪段的生物碎屑灰巖中,通過酸蝕處理實驗,發現了毫米級的微體化石。團隊聯合澳大利亞麥考瑞大學、中國科學院南京地質古生物研究所、英國自然歷史博物館、瑞典自然歷史博物館等進行進一步研究,認為這些微體化石是地球上最早的苔蘚動物化石,揭示了這一門類的寒武紀起源,表明寒武紀的苔蘚蟲化石為苔蘚動物的基干類群,代表苔蘚動物最原始的祖先類型。

與此同時,張志亮等研究人員通過對化石進行掃描電鏡、X射線斷層掃描分析,認為苔蘚蟲群體的多層次的可塑性和復雜性的模塊化構建起源于5.3億年前,闡明了寒武紀大爆發期間重要的生態創新。

苔蘚蟲個體微小,屬于典型的包殼造礁動物,通常生活在其他殼體動物或者硬底質海洋表面。苔蘚動物(苔蘚蟲)化石在陜南泥質灰巖中的發現,表明了寒武紀苔蘚動物與后期屬種相似,適宜在清澈的硬底質環境中生活,揭示了泥頁巖化石庫中缺乏苔蘚動物化石的原因。舒德干院士表示:“過去,許多古生物學家只發現苔蘚動物最早的群體化石記錄是在4億多年前的奧陶紀,現在,西北大學研究團隊發現了它們起源于5億多年前的可靠證據,把它們的起源提前了至少5000萬年。該類化石的研究對理解地球宜居性演變以及底棲(草根)動物如何改造地球、適應地球的過程有重要意義。”