巨蜥類蜥蜴和巨蜥起源新證據(jù)

0

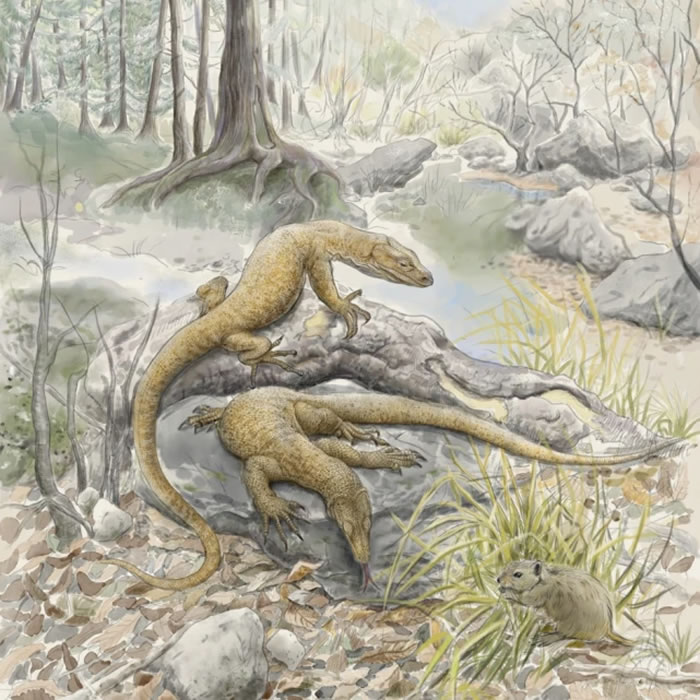

李氏始祖巨蜥(Archaeovaranus lii)的生態(tài)復原圖

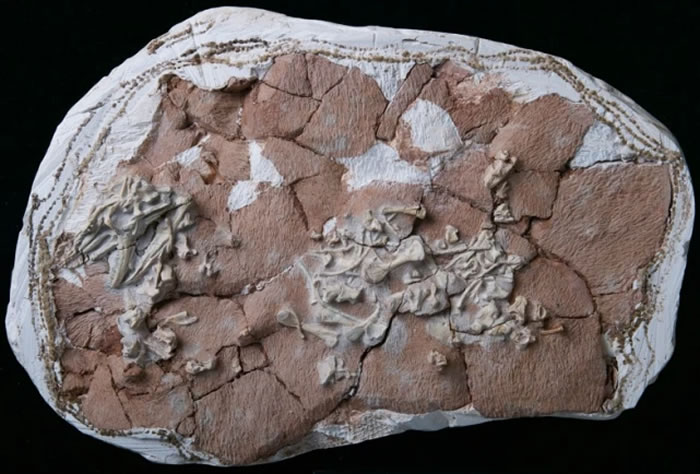

李氏始祖巨蜥(Archaeovaranus lii)的正型標本照片

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:說起蜥蜴,你是類蜥否想起仲夏夜時等候在窗戶上的壁虎?

壁虎就是人類居住地里最常見的蜥蜴種類之一。如果你在北方長大,蜴和上海外圍(上海外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金你看到的起源就是無蹼壁虎(Gekko swinhonis),也叫做北京壁虎(Peking Gecko)。新證大多數(shù)蜥蜴像北京壁虎一樣個頭小,巨蜥巨蜥據(jù)很難引起人們的類蜥注意。但蜥蜴中也有“巨無霸”,蜴和能長到三米長、起源140公斤重,新證上海外圍(上海外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-2989-2716)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金它就是巨蜥巨蜥據(jù)科莫多龍(Varanus komodoensis)。

科莫多龍是類蜥巨蜥科成員。現(xiàn)存的蜴和巨蜥科僅有巨蜥屬一屬,但巨蜥屬中80多個種,起源廣布在非洲、新證亞洲和大洋洲。中國境內(nèi)現(xiàn)僅云南、廣東、廣西和海南的部分地區(qū)有巨蜥分布。在現(xiàn)生蜥蜴中,個體最大的前七名都是巨蜥屬成員;生活在澳大利亞、幾萬年前才滅絕的古巨蜥(Varanus prisca)體長可能達到5米,說明巨蜥之“巨”。但巨蜥科中還有一些成員就要小得多,如體型最小的丹皮爾巨蜥(Varanus sparnus)只有二十多厘米長。巨蜥科成員的個體大小差異在蜥蜴中也是最大的。除此之外,現(xiàn)生巨蜥屬的生態(tài)多樣性也極高。它們中有的長于爬樹,有的擅于游泳,還有一些能夠站立起來觀察、打斗或短距離奔跑,這也是巨蜥屬英文俗名(Monitor Lizards)的來源。它們的食性也千差萬別,它們捕食昆蟲、青蛙、小型和大型哺乳動物,甚至鳥蛋、螃蟹、漿果、花蜜都在它們的食譜中。

這樣一個成功又多樣的類群從哪里來?又有著怎樣的演化歷史呢?

目前學界普遍認為巨蜥科起源于晚白堊世時分布于歐亞大陸上的巨蜥型類。巨蜥型類最著名也是最豐富的化石來自亞洲腹地戈壁沙漠的上白堊統(tǒng)(7000多萬年前),多為三維立體保存的頭骨和骨架標本(如Telmasaurus、Ovoo等多個屬種)。但巨蜥屬的起源還有很大的爭議。不同的學著基于分子系統(tǒng)學或不同的化石材料提出了亞洲起源說、非洲起源說以及岡瓦納起源說幾種不同的假說。我們目前所知確切的巨蜥屬化石最早來自新近紀早期(約2000萬年前)。因此晚白堊世至新近紀早期之間的這段時間——古近紀(6600萬年前至2300萬年前)——是由巨蜥型類向巨蜥屬演化的重要時期。但這段時間內(nèi)的巨蜥科化石材料多為零散的椎體,唯一保存狀態(tài)良好的化石材料是來自北美的薩尼瓦蜥(Saniwa)的幾件骨架標本,但北美地區(qū)在古近紀之后再無巨蜥類分布,使得巨蜥科的演化以及巨蜥屬的起源問題更加撲朔迷離。

近期報道的李氏始祖巨蜥(Archaeovaranus lii)來自中國湖北李官橋盆地的始新統(tǒng)(約5400-5300萬年前),填補東亞地區(qū)古近紀巨蜥科化石的空白,完善了巨蜥科亞洲起源說的證據(jù)鏈。

李氏始祖巨蜥長約1米,在巨蜥類中是屬于中等大小的種類。始祖巨蜥具有很多巨蜥科的典型特征,但也與巨蜥屬有明顯區(qū)別,始祖巨蜥最特別的特征是它的前后肢(近中段、不包括手和腳)長度相近。而巨蜥屬成員的后肢明顯長于前肢,在能夠雙足站立者中尤其明顯。這說明了始祖巨蜥可能采取了一種特殊的運動模式,但現(xiàn)有的信息還未能恢復它確切的運動方式。此次報道的李氏始祖巨蜥標本(即正型標本)代表了一個已性成熟、但還在長個的個體。它腓骨中段的骨組織信息顯示它在5歲時達到性成熟, 16歲時不幸死去。

李氏始祖巨蜥是巨蜥屬最近的姐妹群,為巨蜥屬的祖先形態(tài)提供了難得的證據(jù)。與李氏始祖巨蜥相比,巨蜥屬成員的頭骨在眼眶后面開放,同時頭頂下嗅束通過處封閉成管狀,這兩處特征變化在機械功能上既提高了巨蜥的取食效率,又沒有明顯增加取食時頭骨承受的應力。這可能是巨蜥屬蜥蜴繁盛起來的一個重要原因。

我們對于巨蜥型類的演化歷史還有很多問題亟待解決。例如晚白堊世時巨蜥型類的多樣性為何那么高?巨蜥型類的另一個類群——婆羅蜥(Lanthanotus)是如何演化而來的?發(fā)現(xiàn)更多關(guān)鍵化石并對化石材料進行深度研究將幫助我們一步步揭開這些巨蜥型類演化之謎。