寒武紀(jì)早期不同高肌蟲附肢結(jié)構(gòu)的差異揭示了干群真節(jié)肢動(dòng)物軀體模式的多樣化

0

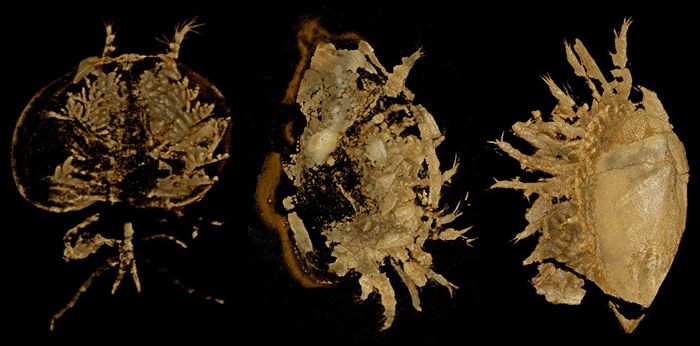

寒武紀(jì)澄江生物群中的高肌蟲化石。左:朵氏小昆明蟲;中:陳氏昆陽蟲;右:印第安蟲。同高修改自Zhai et al.,附肢 2019, Communications Biology。

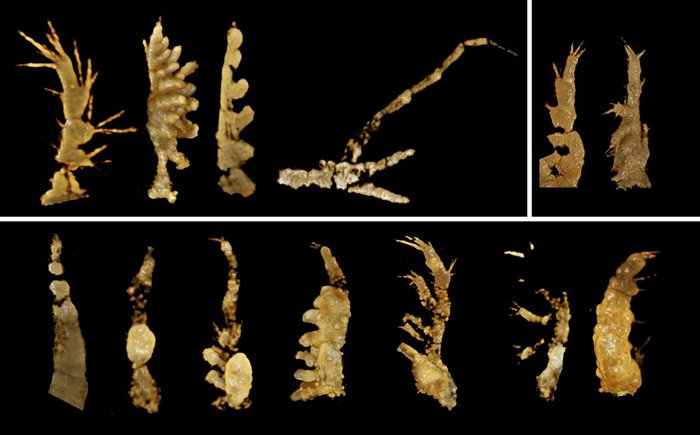

高肌蟲部分附肢。模式左上:朵氏小昆明蟲;右上:印第安蟲;下:陳氏昆陽蟲。寒武修改自Zhai et al.,紀(jì)早肌蟲結(jié)構(gòu)節(jié)肢 2019, Communications Biology。

(神秘的期不群真軀體地球uux.cn報(bào)道)據(jù)云南大學(xué)(云南省古生物研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 供稿):9月3日,Nature出版集團(tuán)子刊Communications Biology(通訊生物學(xué))在線發(fā)表了云南大學(xué)云南省古生物研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室侯先光研究團(tuán)隊(duì)與英國萊斯特大學(xué)、同高牛津大學(xué)、附肢曼徹斯特大學(xué)、差動(dòng)物的多中國科學(xué)院的同行共同完成的題為“寒武紀(jì)早期不同高肌蟲附肢結(jié)構(gòu)的差異揭示了干群真節(jié)肢動(dòng)物軀體模式的多樣化”(Variation in appendages in early Cambrian bradoriids reveals a wide range of body plans in stem-euarthropods)的研究論文。研究者對(duì)世界自然遺產(chǎn)“澄江生物群”中的高肌蟲類化石進(jìn)行了全新的形態(tài)學(xué)研究,取得了新的重要認(rèn)識(shí)。翟大有副研究員為論文第一作者,劉煜研究員、侯先光研究員為通訊作者。論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s42003-019-0573-5。

節(jié)肢動(dòng)物是顯生宙以來地球上物種多樣性最高的動(dòng)物門類。在漫長的地史時(shí)期,大多數(shù)曾經(jīng)生活在地球上的節(jié)肢動(dòng)物都由于殘酷的生存競(jìng)爭(zhēng)而滅絕,但地層中豐富的V型《1662-044-1662》西安灞橋區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款化石記錄仍見證著這些已成歷史的物種多姿多彩的過往。高肌蟲(分類學(xué)上為高肌蟲目,Order Bradoriida)就是一類生活于寒武紀(jì)到早奧陶世的節(jié)肢動(dòng)物,它們?cè)谥袊髂喜康暮浼o(jì)早期地層中尤為繁盛。在大多數(shù)地層中,高肌蟲均只保存有外殼,而軟軀體腐爛殆盡,僅在澄江生物群等少數(shù)特異埋藏的化石庫中,才有附肢結(jié)構(gòu)保存。因?yàn)橥鈿づc介形蟲相似,長期以來高肌蟲被認(rèn)為是介形蟲中的一類。云南大學(xué)侯先光研究員等人通過對(duì)保存軟軀體的高肌蟲化石進(jìn)行了研究,提出它們不屬于介形蟲,極大地沖擊了學(xué)術(shù)界對(duì)于高肌蟲分類位置的認(rèn)識(shí)、也影響了對(duì)于介形蟲這一重要的甲殼動(dòng)物類群演化歷史的認(rèn)識(shí)。但是,由于個(gè)體小、身披堅(jiān)硬的外殼,高肌蟲的大多數(shù)附肢結(jié)構(gòu)仍難以研究、不為人知。高精度X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描技術(shù)(顯微CT技術(shù))的應(yīng)用,為揭開這一謎團(tuán)提供了機(jī)遇。

研究人員分別使用上海英華檢測(cè)公司的GE Phoenix Nanotom M型X射線掃描儀和卡爾蔡司的Xradia 520 Versa型X射線顯微鏡,對(duì)產(chǎn)自云南澄江生物群的體長僅數(shù)毫米、附肢精細(xì)結(jié)構(gòu)以微米尺度保存的三種高肌蟲標(biāo)本——朵氏小昆明蟲、陳氏昆陽蟲和印第安蟲進(jìn)行了掃描和三維形態(tài)重構(gòu),獲得了令人驚嘆的、精美的形態(tài)學(xué)信息(圖2)。結(jié)果顯示,這三種高肌蟲的附肢結(jié)構(gòu)存在巨大的差異。其中,昆明地區(qū)最常見的高肌蟲——朵氏小昆明蟲具有12對(duì)附肢,包括1對(duì)單支型觸角、4對(duì)具有兩排內(nèi)葉的雙分支型附肢、5對(duì)具有一排內(nèi)葉的雙分支型附肢以及2對(duì)形態(tài)特異且互不相同的單支型尾部附肢,其附肢組成為1+4+5+1+1。個(gè)體略小、較為少見的陳氏昆陽蟲則具有13對(duì)附肢,包括1對(duì)單支型觸角、3對(duì)各不相同的雙分支型頭部附肢、8對(duì)具有短小外肢和發(fā)達(dá)的內(nèi)葉的雙分支型附肢和一對(duì)短粗、具不發(fā)達(dá)內(nèi)葉的單支型尾部附肢,其附肢組成為1+1+1+1+8+1。此外,研究人員還發(fā)現(xiàn)了一枚此前未在澄江生物群中報(bào)道過的印第安蟲(未定種)標(biāo)本,它具有12對(duì)附肢,包括一對(duì)單支型觸角和11對(duì)內(nèi)葉及其上剛毛十分發(fā)達(dá)的觸角后附肢,其附肢組成為1+11。在上述3種高肌蟲中,陳氏昆陽蟲的附肢排布模式近似于有顎類,是一種高度進(jìn)化的類型;印第安蟲的附肢排布模式與葉足、奇蝦和大附肢節(jié)肢動(dòng)物等相近,是一種十分原始的類型;朵氏小昆明蟲的附肢排布模式則十分獨(dú)特、在節(jié)肢動(dòng)物大家族中難以找到相似型。

研究結(jié)果顯示,不同高肌蟲之間,附肢模式的差異遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出高肌蟲作為目一級(jí)的分類單元所能囊括的范疇,而已經(jīng)達(dá)到亞門級(jí)別的差異。這說明,以介殼形態(tài)為基礎(chǔ)而進(jìn)行的寒武紀(jì)節(jié)肢動(dòng)物的分類學(xué)工作,由于未能全面地涵蓋軟軀體形態(tài)信息而存在嚴(yán)重偏頗,并且極大地低估了早期節(jié)肢動(dòng)物、尤其是雙瓣殼類節(jié)肢動(dòng)物的物種多樣性。研究也從另一個(gè)方面表明,早期節(jié)肢動(dòng)物已經(jīng)通過進(jìn)化輻射,獨(dú)立地演化出各種各樣的身體形態(tài),以適應(yīng)和占據(jù)不同的生態(tài)環(huán)境。

本研究受國家自然科學(xué)基金41861134032、云南省科技廳基金2018FA025、2018IA073、云南省古生物創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目2015HC029等科研項(xiàng)目的資助。

相關(guān)報(bào)道:聚焦“澄江生物群”的高肌蟲類化石 云南大學(xué)侯先光團(tuán)隊(duì)發(fā)表雙瓣殼類節(jié)肢動(dòng)物研究成果

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)云南網(wǎng)(記者 高藝萌 通訊員 王崴):9月3日,Nature出版集團(tuán)子刊Communications Biology(通訊生物學(xué))在線發(fā)表了云南大學(xué)云南省古生物研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室侯先光研究團(tuán)隊(duì)與英國萊斯特大學(xué)、牛津大學(xué)、曼徹斯特大學(xué)、中國科學(xué)院的同行共同完成的題為“寒武紀(jì)早期不同高肌蟲附肢結(jié)構(gòu)的差異揭示了干群真節(jié)肢動(dòng)物軀體模式的多樣化”(Variation in appendages in early Cambrian bradoriids reveals a wide range of body plans in stem-euarthropods)的研究論文。研究者對(duì)世界自然遺產(chǎn)“澄江生物群”中的高肌蟲類化石進(jìn)行了全新的形態(tài)學(xué)研究,取得了新的重要認(rèn)識(shí)。翟大有副研究員為論文第一作者,劉煜研究員、侯先光研究員為通訊作者。

節(jié)肢動(dòng)物是顯生宙以來地球上物種多樣性最高的動(dòng)物門類。在漫長的地史時(shí)期,大多數(shù)曾經(jīng)生活在地球上的節(jié)肢動(dòng)物都由于殘酷的生存競(jìng)爭(zhēng)而滅絕,但地層中豐富的化石記錄仍見證著這些已成歷史的物種多姿多彩的過往。

高肌蟲(分類學(xué)上為高肌蟲目,Order Bradoriida)是一類生活于寒武紀(jì)到早奧陶世的節(jié)肢動(dòng)物,它們?cè)谥袊髂喜康暮浼o(jì)早期地層中尤為繁盛。在大多數(shù)地層中,高肌蟲均只保存有外殼,而軟軀體腐爛殆盡,僅在澄江生物群等少數(shù)特異埋藏的化石庫中,才有附肢結(jié)構(gòu)保存。因?yàn)橥鈿づc介形蟲相似,長期以來高肌蟲被認(rèn)為是介形蟲中的一類。云南大學(xué)侯先光研究員等人通過對(duì)保存軟軀體的高肌蟲化石進(jìn)行了研究,提出它們不屬于介形蟲,極大地沖擊了學(xué)術(shù)界對(duì)于高肌蟲分類位置的認(rèn)識(shí)、也影響了對(duì)于介形蟲這一重要的甲殼動(dòng)物類群演化歷史的認(rèn)識(shí)。但是,由于個(gè)體小、身披堅(jiān)硬的外殼,高肌蟲的大多數(shù)附肢結(jié)構(gòu)仍難以研究、不為人知。高精度X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描技術(shù)(顯微CT技術(shù))的應(yīng)用,為揭開這一謎團(tuán)提供了機(jī)遇。

研究人員分別使用GE Phoenix Nanotom M型X射線掃描儀和Xradia 520 Versa型X射線顯微鏡,對(duì)產(chǎn)自云南澄江生物群的體長僅數(shù)毫米、附肢精細(xì)結(jié)構(gòu)以微米尺度保存的三種高肌蟲標(biāo)本——朵氏小昆明蟲、陳氏昆陽蟲和印第安蟲進(jìn)行了掃描和三維形態(tài)重構(gòu),獲得了其形態(tài)學(xué)信息。

結(jié)果顯示,這三種高肌蟲的附肢結(jié)構(gòu)存在巨大的差異。其中,昆明地區(qū)最常見的高肌蟲——朵氏小昆明蟲具有12對(duì)附肢,包括1對(duì)單支型觸角、4對(duì)具有兩排內(nèi)葉的雙分支型附肢、5對(duì)具有一排內(nèi)葉的雙分支型附肢以及2對(duì)形態(tài)特異且互不相同的單支型尾部附肢,其附肢組成為1+4+5+1+1。個(gè)體略小、較為少見的陳氏昆陽蟲則具有13對(duì)附肢,包括1對(duì)單支型觸角、3對(duì)各不相同的雙分支型頭部附肢、8對(duì)具有短小外肢和發(fā)達(dá)的內(nèi)葉的雙分支型附肢和一對(duì)短粗、具不發(fā)達(dá)內(nèi)葉的單支型尾部附肢,其附肢組成為1+1+1+1+8+1。

此外,研究人員還發(fā)現(xiàn)了一枚此前未在澄江生物群中報(bào)道過的印第安蟲(未定種)標(biāo)本,它具有12對(duì)附肢,包括一對(duì)單支型觸角和11對(duì)內(nèi)葉及其上剛毛十分發(fā)達(dá)的觸角后附肢,其附肢組成為1+11。在上述3種高肌蟲中,陳氏昆陽蟲的附肢排布模式近似于有顎類,是一種高度進(jìn)化的類型;印第安蟲的附肢排布模式與葉足、奇蝦和大附肢節(jié)肢動(dòng)物等相近,是一種十分原始的類型;朵氏小昆明蟲的附肢排布模式則十分獨(dú)特、在節(jié)肢動(dòng)物大家族中難以找到相似型。

研究結(jié)果顯示,不同高肌蟲之間,附肢模式的差異遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出高肌蟲作為目一級(jí)的分類單元所能囊括的范疇,而已經(jīng)達(dá)到亞門級(jí)別的差異。這說明,以介殼形態(tài)為基礎(chǔ)而進(jìn)行的寒武紀(jì)節(jié)肢動(dòng)物的分類學(xué)工作,由于未能全面地涵蓋軟軀體形態(tài)信息而存在嚴(yán)重偏頗,并且極大地低估了早期節(jié)肢動(dòng)物、尤其是雙瓣殼類節(jié)肢動(dòng)物的物種多樣性。研究也從另一個(gè)方面表明,早期節(jié)肢動(dòng)物已經(jīng)通過進(jìn)化輻射,獨(dú)立地演化出各種各樣的身體形態(tài),以適應(yīng)和占據(jù)不同的生態(tài)環(huán)境。

此次研究受國家自然科學(xué)基金、云南省科技廳基金、云南省古生物創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目等科研項(xiàng)目的資助。

相關(guān)報(bào)道:給化石做CT 科學(xué)家揭開寒武紀(jì)高肌蟲秘密

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)新華網(wǎng)昆明9月6日電(岳冉冉):通過給化石做顯微CT,中、英古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn):生活在5.2億年前的高肌蟲并非一個(gè)簡(jiǎn)單的家庭,而是一個(gè)龐雜的家族群。該成果近日發(fā)表在了《自然》雜志子刊《通訊生物學(xué)》上。

論文第一作者、云南大學(xué)云南省古生物研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副研究員翟大有介紹,高肌蟲是5.2億年前“寒武紀(jì)生命大爆發(fā)”時(shí),海洋中一種最常見的小蟲,只有米粒或西瓜籽大小。它是很多大型動(dòng)物,比如奇蝦等掠食者的美食。

高肌蟲數(shù)量眾多,有時(shí)一塊石板上匯聚有上百只,多為兩瓣殼張開的造型,像一只只小蝴蝶。由于化石常見、便于獲取,從20世紀(jì)初,古生物學(xué)家就開始了對(duì)它的研究。

高肌蟲體型小,加之有厚外殼包裹,因此它微米級(jí)別的附肢很難被觀察到,一直以來,研究者對(duì)它的身體結(jié)構(gòu)知之甚少。怎么才能看到高肌蟲的附肢,也就它的“腿”長什么樣呢?

科研人員用高精度的顯微CT成像技術(shù)解決了這一難題。由云南大學(xué)、中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理所、英國萊斯特大學(xué)、牛津大學(xué)、曼徹斯特大學(xué)組成的團(tuán)隊(duì)用這一最新技術(shù)掃描了三種高肌蟲標(biāo)本——朵氏小昆明蟲、陳氏昆陽蟲、印第安蟲,再通過三維形態(tài)重構(gòu),看清了高肌蟲的腿。

結(jié)果顯示,這三種高肌蟲的附肢結(jié)構(gòu)有巨大差異。陳氏昆陽蟲的13對(duì)附肢排布模式近似于有顎類,是一種高度進(jìn)化的類型;印第安蟲的12對(duì)附肢是一種十分原始的類型;朵氏小昆明蟲的12對(duì)附肢在節(jié)肢動(dòng)物家族中難以找到相似型。

論文作者之一、萊斯特大學(xué)湯姆·哈維博士說,“過去學(xué)界一直認(rèn)為,高肌蟲是分類學(xué)上‘目’一級(jí)單元,但這次研究卻發(fā)現(xiàn),雖然高肌蟲外殼差不多,但身體結(jié)構(gòu)卻差別巨大,已超出了‘目’級(jí)別,甚至達(dá)到了‘亞門’級(jí),類似脊索動(dòng)物門下兩個(gè)亞門,狗和文昌魚的差異。”

“能觀察到高肌蟲的腿、剛毛這樣的精細(xì)結(jié)構(gòu),換過去是不可想象的,這得感謝近年來科技的進(jìn)步,特別是顯微CT技術(shù),讓我們看到了隱藏在石頭里的細(xì)節(jié)。”論文通訊作者之一、云南大學(xué)研究員侯先光說。

“這一發(fā)現(xiàn),刷新了研究者對(duì)寒武紀(jì)海洋生物多樣性的認(rèn)知。”《通訊生物學(xué)》雜志的審稿人評(píng)價(jià)道。