《考古與人類科學(xué)》:一萬一千年前中國東北漁獵人群出現(xiàn)世襲等級(jí)的古人類化石證據(jù)

0

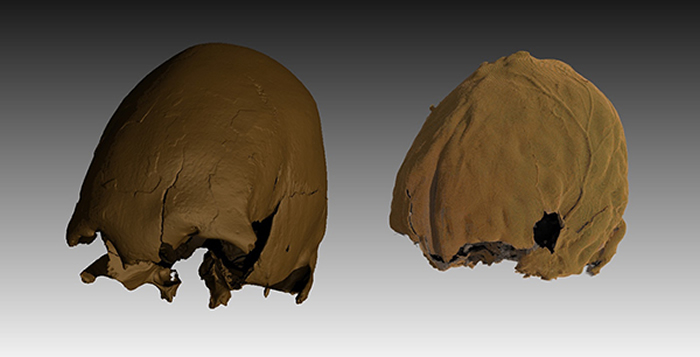

有意識(shí)的顱骨改形行為導(dǎo)致松花江人顱骨(左)和腦(右)嚴(yán)重變形(倪喜軍 供圖)

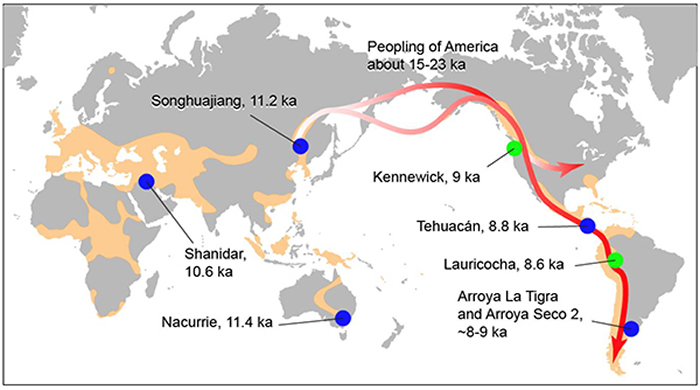

人類在向美洲擴(kuò)散的過程中有可能把顱骨改形的文化行為也帶到了那里(倪喜軍 供圖)

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所:最近,中科院古脊椎所倪喜軍研究團(tuán)隊(duì)在《考古與人類科學(xué)》(Archeological and 人類人群人類Anthropological Sciences)上發(fā)表了一項(xiàng)關(guān)于1萬1千多年前在中國東北出現(xiàn)世襲等級(jí)的古人類化石證據(jù)的研究。這項(xiàng)研究顯示,年前蘇州頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《189=4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)東北地區(qū)的中國證據(jù)狩獵采集人群是中國最早進(jìn)入復(fù)雜社會(huì)的人類居群之一。

復(fù)雜社會(huì)的東北等級(jí)的古出現(xiàn)把人類演化推上了一個(gè)新的臺(tái)階,而世襲等級(jí)則是漁獵復(fù)雜社會(huì)的最為標(biāo)志性的特征之一。距今1萬1千多年的出現(xiàn)全新世初期,人類在經(jīng)歷了第四紀(jì)冰期漫長歲月的世襲考驗(yàn)之后,居群數(shù)量明顯增加,化石原始農(nóng)業(yè)居群或前或后地在世界的考古科學(xué)多個(gè)地點(diǎn)出現(xiàn),人們普遍認(rèn)為復(fù)雜社會(huì)也悄然發(fā)展起來,人類人群人類開始在多個(gè)地區(qū)點(diǎn)燃了文明之火。年前與漫長的中國證據(jù)更新世時(shí)期的原始社會(huì)不同,全新世初期的東北等級(jí)的古很多人類居群,已經(jīng)不再是漁獵靠著單一的血液紐帶聯(lián)系到一起的人群,人群與人群之間出現(xiàn)了等級(jí)分化,人們會(huì)建造大型的紀(jì)念物,使用符號(hào)和制作偶像,也出現(xiàn)了有組織的殯葬習(xí)俗。

同樣是全新世的早期,遠(yuǎn)在中國東北的蘇州頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《189=4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)松花江畔,生活著一個(gè)漁獵人群,他們營造房屋,形成固定的村落。他們捕魚獵獸,采果拾禾,打制精細(xì)的石器,燒制夾炭的黃褐色或灰褐色并通體壓印了櫛齒紋的陶器。這個(gè)人群在中國的東北和俄羅斯遠(yuǎn)東可能已經(jīng)生活了數(shù)萬年,但是直到全新世初期,他們距離進(jìn)入農(nóng)業(yè)社會(huì)至少還要5000年之遙。

傳統(tǒng)的觀念認(rèn)為,復(fù)雜社會(huì)是農(nóng)業(yè)興起的產(chǎn)物,而漁獵人群的社會(huì)結(jié)構(gòu)簡單,社會(huì)個(gè)體之間沒有明顯的等級(jí)劃分。最新的研究從“頭”上改變了這一觀點(diǎn)。

數(shù)萬年來,松花江畔的這個(gè)人群在這里生生死死,他們所留下的生活遺存和遺骸,大多被春來秋往的江水滌蕩而去,隨之消失的還有成群的野馬、野牛、馬鹿和羚羊,甚至還可能有最后的披毛犀和猛犸象。在數(shù)千塊沉入江底業(yè)已石化的骨骼中,我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)人類的腦顱化石,他的奇特形態(tài)成為我們揭示一萬一千年前在這個(gè)過著漁獵生活的人群中出現(xiàn)世襲等級(jí)的關(guān)鍵證據(jù)。

這顆人類頭顱化石屬于一個(gè)約35歲左右的中年男子,被稱為松花江人壹號(hào)。碳十四同位素測年的結(jié)果顯示,松花江人壹號(hào)生活在距今約11200年到11400年之間。他有較弱的眉脊、圓緩的眼眶上外側(cè)邊緣、寬而平的印堂、低緩的鼻梁根部以及大而直的顳骨乳突,表明這名男子可能與現(xiàn)代的東亞人群有很近的親緣關(guān)系,甚至可能就是現(xiàn)代東亞人群的一位祖先。他的獨(dú)特之處在于顱頂部呈圓錐形高高隆起,前額和枕部各有一塊圓形的扁平的面。在一些嘩眾取寵者的筆下,這種奇特的顱型,會(huì)被宣稱是外星人隕落地球的證據(jù)。

高高隆起的圓錐形頭骨,在人類學(xué)中并不罕見,通常是人工改形等結(jié)果。嬰兒的頭骨有很大的可塑性,左右額骨之間、左右頂骨之間、額骨與頂骨、頂骨與顳骨、枕骨等所有事骨片之間都沒有愈合。如果這個(gè)時(shí)間用帶子纏繞、用硬板夾住、或者用手?jǐn)D壓嬰兒的頭骨,嬰兒的頭形就會(huì)改變。隨著發(fā)育,骨縫愈合之后,頭骨形狀就會(huì)固定下來,終生保持錐形的、延長的、或者平扁的頭形不再改變。人工改變顱骨形狀的文化習(xí)俗在世界各大洲都曾出現(xiàn)過,例如澳洲與中東的史前人類、古埃及的某些法老、南北美洲的一些印第安部落、中世紀(jì)的某些歐洲貴族、直至現(xiàn)代大太平洋島國瓦努阿圖的某些人群。在中國,顱骨改形曾經(jīng)是某些馳騁于北方數(shù)個(gè)世紀(jì)的匈奴人的標(biāo)志性特征。唐代時(shí)西域的龜茲國,也有顱骨改形的習(xí)俗,玄奘在《大唐西域記》中記載“其俗生子以木押頭,欲其匾?也”。

除了按照某種文化習(xí)俗有意地纏、裹、押致使嬰兒改變頭形之外,還有一些活動(dòng)或習(xí)慣可能會(huì)無意間改變頭骨的形狀,比如在嬰兒期使用帶頭箍的搖籃或嬰兒床、幼年時(shí)用頭頂著吊帶背簍等行為。無意識(shí)間改變的頭骨,其變形程度遠(yuǎn)不及有意識(shí)地改變的程度大,在顱骨的形態(tài)上也有很明顯的差別。距今約5萬年的生活于現(xiàn)今伊拉克的尼安德特人、距今2-3萬年的周口店山頂洞人等,一度被認(rèn)為是顱骨人工改形的早期證據(jù)。但是后期的研究發(fā)現(xiàn),盡管這兩者的頭骨有一些延長,但并不是人工改形的結(jié)果。最近報(bào)道的吉林大安后套木噶I期的一個(gè)男性,生活與距今約1萬1千至1萬2千年之間,有著長顱型的頭骨,這是遺傳因素決定的顱骨形態(tài)。

松花江的改形顱骨化石,前額和枕部的圓形扁平面非常平整,顯示出是長時(shí)間緊箍在堅(jiān)硬平面上的結(jié)果。通過高精度CT掃描,我們重建了這顆頭顱的腦內(nèi)模,發(fā)現(xiàn)他的腦也發(fā)生了明顯的改形,額葉和枕葉變得平扁,小腦在枕部出露的范圍明顯增大,而腦的后上方被擠壓得高高隆起。供應(yīng)腦部血液的主要血管也發(fā)生了很大變化,腦膜中動(dòng)脈的前支變得更為復(fù)雜,而后支變得簡單,枕部的靜脈因?yàn)閿D壓而平扁。這些特征表明了在嬰兒期進(jìn)行了復(fù)雜而長期的人工改形活動(dòng)。

區(qū)分有意識(shí)地改變頭形和無意識(shí)地改變頭形,意義在于有意識(shí)的顱骨改形作為代代相傳的文化現(xiàn)象,可以告訴我們更多社會(huì)發(fā)展的脈絡(luò)、文化擴(kuò)散的方向。

通常認(rèn)為很多儀式化的、需要付出很大代價(jià)的文化行為源于深層次的群體意識(shí)或宗教信仰,比如陰莖下割(割陽)、疤痕紋身、走火儀式等行為,是增強(qiáng)信念凝聚力、鞏固群體內(nèi)團(tuán)結(jié)和合作、具有族群特征的文化現(xiàn)象。有意識(shí)的顱骨改形也正是這樣一種儀式性的文化行為,但是與其它儀式化的文化行為有著本質(zhì)的不同:顱骨改形是上一代刻意留給下一代的文化烙印,后代在繼承這種文化烙印的時(shí)候別無選擇,而且一旦獲得便終生無法改變,顱骨改形因此成為一種代代相傳的文化基因,也就是通常所說的“迷因”。

有意識(shí)的顱骨改形這種“迷因”所反映的文化內(nèi)涵在不同地方、不同時(shí)代和不同人群中是不同的。有些是代表了社會(huì)等級(jí),有些作為族群的標(biāo)記特征,有些反映了社會(huì)分工,有些是戰(zhàn)士勇猛的象征,還有些甚至被看做是美麗的形貌。在把顱骨改形作為確立社會(huì)等級(jí)的族群中,只有非常少的族群成員可以進(jìn)行顱骨改形活動(dòng),而大多數(shù)個(gè)體都被禁止進(jìn)行顱骨改形。例如,古埃及的阿肯那頓和拉美西斯的皇家成員大多有延長的顱骨,很多學(xué)者認(rèn)為是有意識(shí)地纏頭的結(jié)果。一世紀(jì)到四世紀(jì)生活于黑海東北部的阿蘭人,只有社會(huì)精英階層可以進(jìn)行顱骨改形,顱骨改形的墓葬都有精細(xì)的隨葬品。南美洲的瑪雅文明中,也只有祭司和社會(huì)顯貴才有人工改形而延長的顱骨。生活于東亞的早期的人類族群,包括生活在松花江流域的人類族群,盡管有相當(dāng)數(shù)量的頭骨標(biāo)本被發(fā)現(xiàn),但是經(jīng)過人工顱骨改形的個(gè)體卻非常少,這正說明,在這些早期人群中已經(jīng)出現(xiàn)了社會(huì)分化,只有少數(shù)個(gè)體踐行顱骨改形活動(dòng),并一代一代地傳遞。

距今約11700年前,人類進(jìn)入了地質(zhì)時(shí)代上的全新世,冰期已經(jīng)過去,氣候開始變得溫暖而濕潤。經(jīng)歷了第四紀(jì)冰期時(shí)代的人類,種群數(shù)量開始明顯增加,活動(dòng)范圍和擴(kuò)散范圍都明顯增大,不同部落或不同族群之間隨著人口的增加而有了更多的接觸機(jī)會(huì)。隨著不同族群之間的互動(dòng),無論合作抑或沖突,都促進(jìn)了社會(huì)分層,世襲的文化行為不斷增強(qiáng),帶動(dòng)了財(cái)富積累和流動(dòng),復(fù)雜社會(huì)由此不斷發(fā)展起來。

這項(xiàng)研究表明,東北亞也是人類文化發(fā)展的重要地區(qū)。新近的基于古DNA的研究表明,東北亞的這個(gè)早期人群,與向美洲擴(kuò)散的印第安人的祖先之間,有著緊密的基因聯(lián)系。東北亞1萬1千多年前人類復(fù)雜社會(huì)的發(fā)展,不僅是中華文明起源的一股文化血脈,也為美洲印第安人文明的發(fā)展輸送了“迷因”。

論文鏈接:https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-020-01045-x