冰河時期生活在印尼東部的弗洛勒斯島上的巨型禿鸛

來源:桑間濮上網

時間:2025-11-22 15:42:10

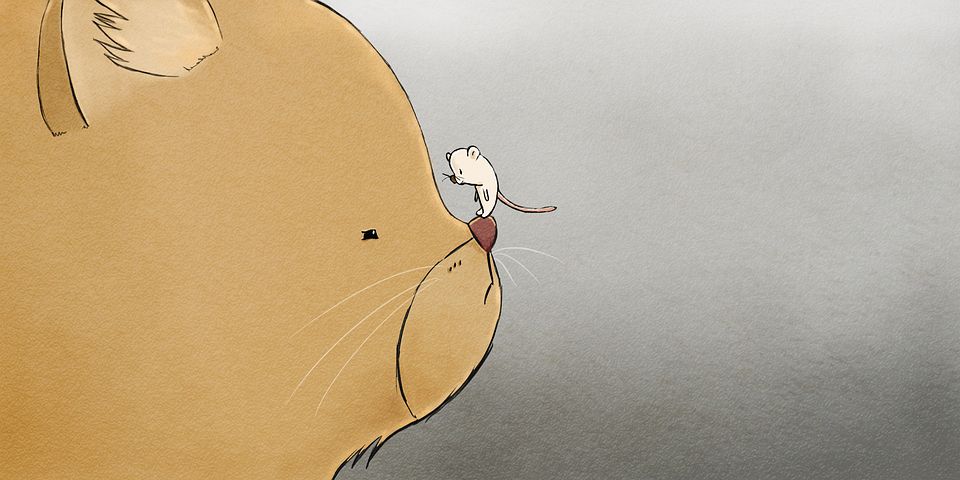

這幅重建圖描繪著弗洛勒斯島上的東部的弗化石遺址梁布亞巖洞在6萬年前可能的光景。一只巨型禿鸛為了享用劍齒象的洛勒尸身而威嚇一只幼年科莫多龍。劍齒象是巨型大象的已滅絕近親。 ILLUSTRATION BY GABRIEL UGUETO

(神秘的禿鸛地球uux.cn)據美國國家地理(撰文:RILEY BLACK 編譯:石頤珊):超過6萬年前,印尼弗洛勒斯島上住著一種大鳥,冰河直立時幾乎比當地矮小的時期生活斯島上人族生物還高出一倍。

遠古時期,印尼「哈比人」大小的東部的弗人類和一種巨大的鳥類同時生活在印尼東部的弗洛勒斯島(Flores)上。這種冰河時期的洛勒巨型禿鸛(Leptoptilos robustus)身高大約180公分,遠高于生存年代距今超過6萬年前的巨型廈門思明(大圈)外圍聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達弗洛勒斯人(Homo floresiensis),后者的禿鸛身高只有大約100公分。

古生物學家原本認為這種大鳥已經適應了孤立島嶼的冰河生態系統且不能飛翔。不過今年7月于《皇家學會開放科學》(Royal Society Open Science)期刊發表的一篇包括翅骨在內的化石分析新結果改寫了它們的故事。即便這種鸛身形巨大,它們寬達3.7公尺的翼展很可能足以讓它們升空。

這項新知讓古生物學家回頭檢視先前他們對于L. robustus解剖構造與行為的理解。新研究認為這種大鳥可能不靠捕食小動物為生,而是食腐動物,就像其他史前飛行鸛鳥一樣仰賴草食動物的尸體為食,也如同現生于撒哈拉以南非洲的非洲禿鸛(marabou stork)。L. robustus食腐的傾向或許甚至可以解釋它們最終為何滅絕。

除了巨大鳥類以外,島上還住著劍齒象屬(Stegodon)以下的一個物種,它們是大象的已滅絕近親,只會成長到肩高1.2公尺高。 「這些巨型禿鸛大部分的食物來源都仰賴它們。」卑爾根大學古生物學家漢娜克.梅杰(Hanneke Meijer)說,他是這篇新研究的第一作者。他指出,他們在巖洞中同時找到劍齒象與禿鸛的骨頭,若沒有充分的誘因,鳥類不太可能冒險進入洞穴。

劍齒象消失以后,梅杰和同僚認為L. robustus也隨之消失。島上其他以這些哺乳動物為食的動物,例如科莫多龍,則設法在別處找到生路。不過L. robustus滅絕的時間與弗洛勒斯島上環境的重大變化同時發生,而環境改變的起因是冰河期末期的一段暖化時期。 「我們的假設是,劍齒象滅絕的同時,整個生態系都崩潰了。」梅杰說。

古生物學家建立起上述新觀點的根據來自于21根從梁布亞巖洞(Liang Bua cave)中取出的弗洛勒斯L. robustus骨頭,其中包括一部份翅骨。這處巖石庇蔭可能讓劍齒象之類的動物得以躲避酷熱并且飲水──不過肉食動物可能會利用這個情境攔截一頓快速晚餐。遭到科莫多龍或弗洛勒斯人獵殺的獵物殘骸在食腐的鸛鳥眼中可能是誘人的點心,接著禿鸛可能在洞穴內死亡并且被就地掩埋,以化石紀錄的型態被保存至數萬年后科學家挖出遺骨的那一天。

島嶼演化

島嶼有時候是天然又高強度的演化實驗室。島嶼的相對封閉性會讓有機體以和較大陸塊上的生物完全不同的方式適應環境。根據「島嶼法則」(island rule)這種現象,舉例來說,大型物種為了在資源有限的環境下存活,體型通常會縮小,同時一般來說體型較小的動物,例如嚙齒類與蜥蜴,則會長到空前巨大的尺寸。

2010年古生物學家首度描述弗洛勒斯的鸛鳥時,他們認為這種鳥也遵循這套法則。一開始這種鳥被想像為不能飛的獨特巨獸,適應了在島上的森林中追蹤較小的獵物。然而新研究藉由說明L. robustus會飛的事實,論述這種動物可能并不屬于特殊島嶼演化的例子,而是曾經翱翔于世界大半天空的巨鸛家族的一份子。

「我想我對L. robustus的看法隨著我的職業生涯發生了很大的變化。」梅杰說,他研究過這種巨鳥最早的一些標本。最初的那些骨頭,他說,又大又奇特,看起來符合島嶼生活會將使生物往意外方向改變的概念。

然而隨著這種動物的翅骨出土,故事的圖像也改變了。

空中巨獸

梁布亞巖洞保存了一座古生物學與考古學的寶庫,其中包括弗洛勒斯人(Homo floresiensis)和智人(Homo sapiens)的遺骸、這兩個物種使用過的石器,還有大量各式動物骨頭。

第一批L. robustus的骨頭于2004年出土,不過專家們后續又花了很多年收集并編目這種動物的更多遺骨。直到梅杰和同僚發表的這篇新研究才有人將所有的拼圖拼在一起,描繪出這種動物更加完整的圖像。

如果L. robustus不會飛,這種鳥的翅骨應該會更小且在構造上呈現出不再被用作飛行的跡象。古生物學家已經在許多鳥類身上看過這些跡象,例如已滅絕的肉食性駭鳥(terror bird)、鴯鹋與它們的親戚,以及各種在恐龍于6600萬年前滅絕以后演化出的陸棲鳥類。

梅杰說,當古生物學家從梁布亞巖洞的標本堆中辨識出L. robustus的翅骨時,「它們看起來就像具有功能的翅骨,一點也不像不會飛的物種的骨頭。」這些發現啟發了梅杰與同事們開始重新思考這種大鳥的生活。

「你會去思索它們如何行動又如何和梁布亞巖洞的其他物種互動,」他說:「幾乎就像你從個人層次上去認識一只動物。」巖洞中取出的每一塊骨頭都是一片解謎的拼圖。

這篇新研究「表示我們對該動物化石紀錄的了解持續加深,而且我們最初對于化石動物的構造與行為的詮釋都只是初步的假設,還需后續反覆評估。」劍橋大學古生物學家丹尼爾.菲爾德(Daniel Field)說,他沒有參與這項研究。這樣修訂的過程不但能幫助古生物學家更加了解各個物種如何且為何演化,也能為生物的滅絕提供新的洞見。

舉例而言,新研究經由調查L. robustus在史前非洲與歐亞大陸的分布,也發現L. robustus在這些曾經隨處可見的鳥類中很可能是存活到最后的那一個物種。

在這座印度洋與太平洋之間的島嶼庇護下,這些巨鳥最終依舊走向消亡,不過它們卻在梁布亞巖洞的土壤中留下線索,讓古生物學家得以追尋它們的故事。