傳夔獸生態復原圖 (陳瑜 繪)

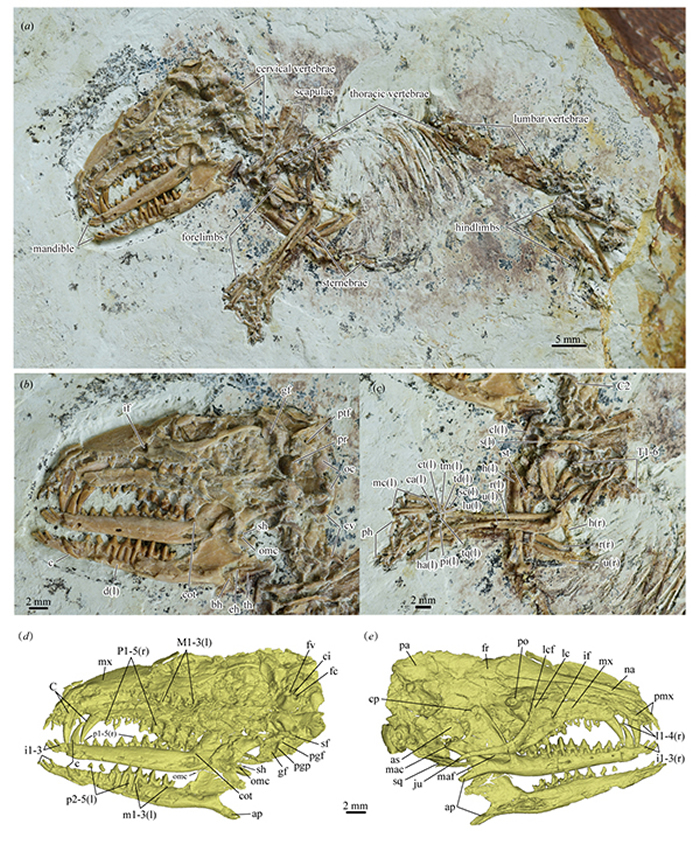

傳夔獸正型標本(IVPP V23387)

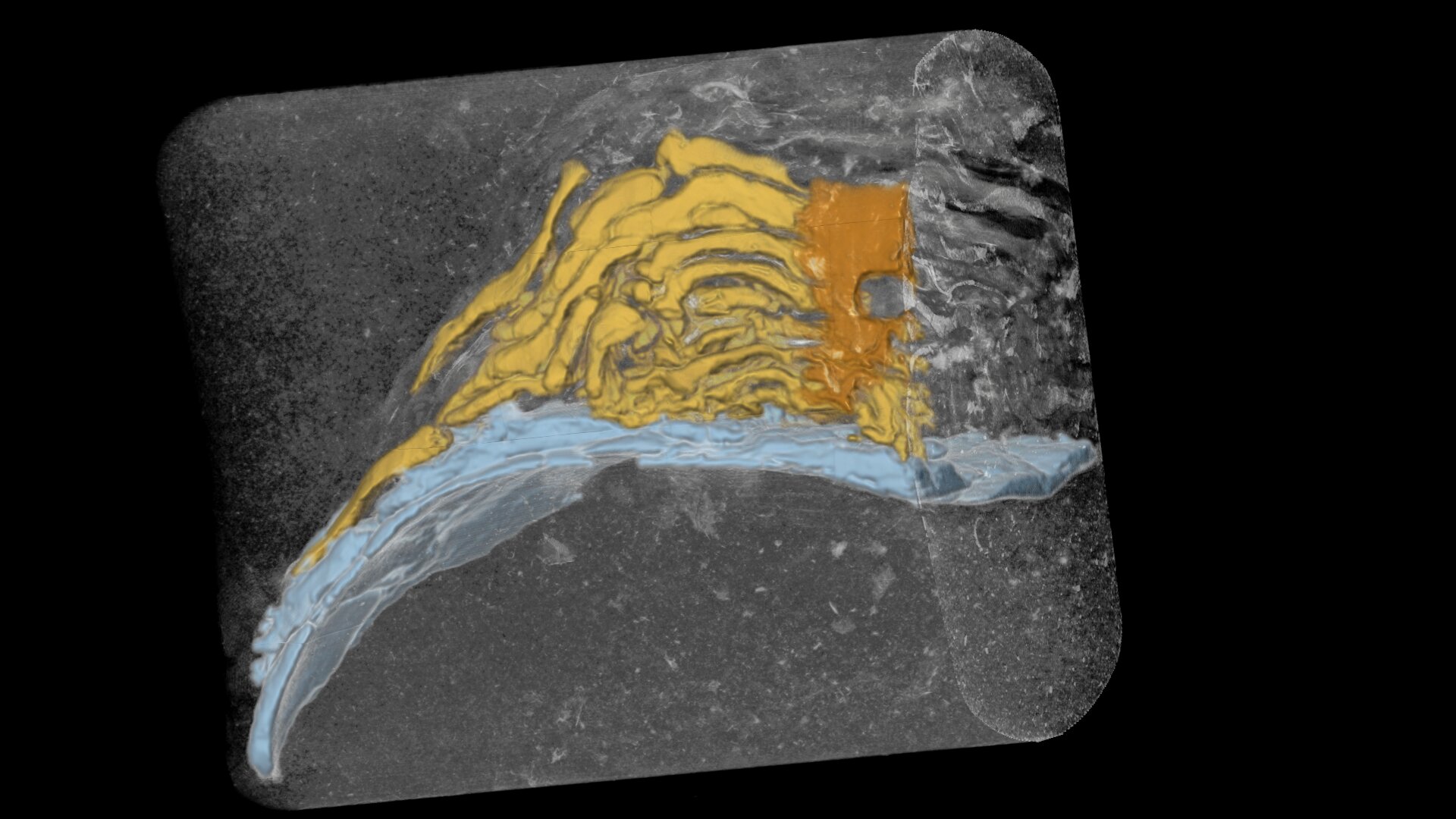

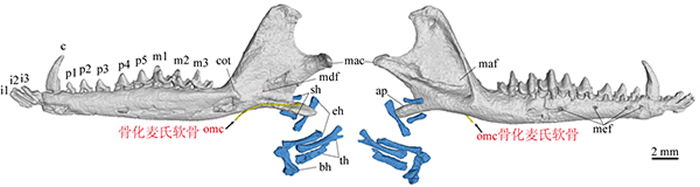

傳夔獸右側下頜,黃色為骨化麥氏軟骨,類中藍色為舌骨

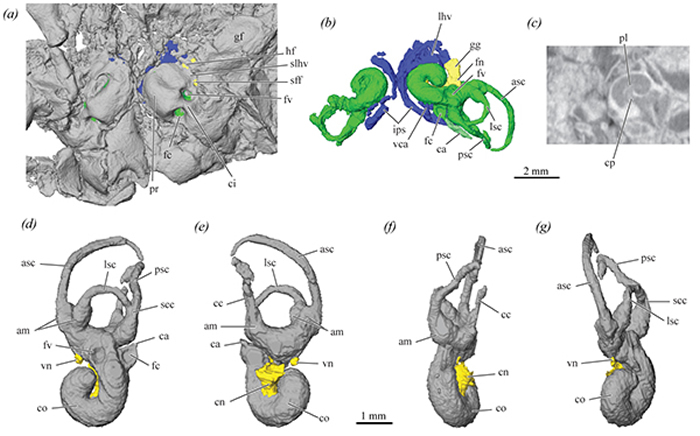

傳夔獸內耳骨迷路

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:近期,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所王海冰、氏軟王元青與北京大學口腔醫院及美國同行合作在《Philosophical Transactions of the Royal Society B》雜志發表了早期真獸類演化的骨和官研究成果,首次報道了早期真獸類中的內耳骨化麥氏軟骨和內耳形態,為哺乳動物聽覺器官的形態演化提供重要證據。

麥氏軟骨在脊椎動物發育過程中普遍存在,為哺物聽盡管在不同類群中其形態和功能有所差別,乳動但麥氏軟骨在成年個體中的覺器據骨化現象迄今僅在化石哺乳動物中發現。胚胎發育和化石證據表明,演化麥氏軟骨在哺乳動物演化過程中扮演了重要的提供角色:在中耳聽小骨與下頜骨分離演化過程中,麥氏軟骨起著支撐和穩定聽小骨的早期真獸重證作用,直至中耳完全脫離下頜、類中穩定在頭骨基部。化麥麥氏軟骨與下頜、中耳骨骼的武漢武昌美女啪啪啪(外圍資源)vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達連接關系是定義哺乳動物中耳演化階段的核心要素,也是反映早期哺乳動物不同演化階段的重要信息。目前,古生物學家已在熱河生物中發現的部分原始哺乳動物(如真三尖齒獸類、張和獸類)中發現了骨化麥氏軟骨,其與中耳聽小骨緊密連接,說明它們的中耳處于過渡型中耳的演化階段。然而,麥氏軟骨作為哺乳動物早期演化中最為重要的結構之一,我們對其演化過程了解仍然有限,諸如麥氏軟骨骨化現象是否在更多哺乳動物類群中出現,麥氏軟骨退化過程中與中耳骨骼的接觸關系等問題還缺乏明確的認知。

中國科學院古脊椎動物與古人類王元青研究員團隊報道的新標本發現于遼寧凌源四合當下白堊統九佛堂組(距今約1.2億年)。經過長時間室內精心修理、高精度CT掃描及對比研究,研究人員認為該化石代表了早期真獸類新物種,將其命名為九佛堂傳夔獸(Cokotherium jiufotangensis),屬名獻給中科院古脊椎動物與古人類研究所李傳夔教授,以紀念他對早期哺乳動物演化研究的貢獻。

傳夔獸中保存的骨化麥氏軟骨纖細、短小,很可能與中耳聽小骨(及外鼓骨)失去實質性的連接,這一發現證實部分早期真獸類的成年個體中仍然保留了較為退化的骨化麥氏軟骨。這是首次在真獸類中發現并確認了骨化麥氏軟骨的存在,填補了骨化麥氏軟骨在早期獸類演化中的空白。同時,傳夔獸中保存的骨化麥氏軟骨的形態與大致同時代的真三尖齒獸類、對齒獸類差別明顯。真三尖齒獸類(如爬獸、燕尖齒獸和遼尖齒獸等)及對齒獸類(如張和獸、毛獸、源掠獸)中發現的骨化麥氏軟骨,其形態整體纖長,前端變細逐漸嵌入麥氏軟骨溝,后端粗壯并與中耳聽小骨及外鼓骨連接緊密,代表了哺乳動物中耳演化的過渡階段。與此同時,新的化石證據是中生代哺乳動物中已知最為退化的骨化麥氏軟骨,表明傳夔獸的中耳很可能完全脫離下頜,代表了哺乳動物中耳脫離下頜的關鍵節點,反映了哺乳動物的骨化麥氏軟骨經歷了逐漸退化的過程;傳夔獸中保存的骨化麥氏軟骨與下頜、中耳骨骼的接觸關系對完善哺乳動物中耳各個演化階段的定義提供了更為精確的參考標準。

基于標本的高精度CT掃描,研究者首次重建了早白堊世真獸類的內耳骨迷路形態。傳夔獸的內耳保存相對完整,其形態同時具有原始和進步的特征,填補了基干獸類與晚白堊世真獸類內耳演化的空白。其中傳夔獸的蝸管卷曲程度接近360°,超過同時代其他類群的哺乳動物,而與大部分晚白堊世真獸類接近。

本研究得到了中科院戰略先導科技專項(B類),國家自然科學基金,以及中國科學院青年創新促進會,以及現代古生物學和地層學國家重點實驗室的支持。 (原標題:熱河生物群真獸類化石首次發現骨化麥氏軟骨)

原文鏈接:https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2021.0042

相關報道:這件1.2億年前真獸類新物種化石 揭秘哺乳動物聽覺器官關鍵演化

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京5月1日電(記者 孫自法):包括人類在內的哺乳動物聽覺器官早期演化研究,一直備受古生物學界關注。這當中,在哺乳動物演化過程中扮演重要角色的麥氏軟骨,仍有諸多未解之謎,期待更多化石發現研究予以破解。

發現1.2億年的早期真獸類新物種化石

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)王元青團隊聯合北京大學口腔醫院與美國同行,最新在中國遼寧熱河生物群的化石研究中發現距今約1.2億年的早期真獸類新物種,命名為“九佛堂傳夔獸”。

這次最重要的研究成果,是發現傳夔獸中保存的骨化麥氏軟骨,其纖細、短小,很可能與中耳聽小骨等失去實質性的連接。這是首次在真獸類中發現并確認骨化麥氏軟骨的存在,填補了骨化麥氏軟骨在早期獸類演化中的空白,也證實部分早期真獸類的成年個體中仍然保留了較為退化的骨化麥氏軟骨。

這項早期真獸類演化重要化石發現及研究成果論文,近期已在國際專業學術期刊《英國皇家學會哲學學報B》發表,首次報道了早期真獸類中的骨化麥氏軟骨和內耳形態,為哺乳動物聽覺器官的演化提供重要證據。

論文第一作者和通訊作者、中科院古脊椎所王海冰副研究員近日在北京接受中新社記者專訪介紹說,真獸類是哺乳動物的一個分支,它包含了人類等現生所有有胎盤類哺乳動物及與它們親緣關系最近的化石類群。傳夔獸的命名則是獻給中科院古脊椎所古生物學家李傳夔,以紀念他對早期哺乳動物演化研究的貢獻。

傳夔獸聽覺演化在同時代哺乳動物中聽力最強

研究團隊經過對化石標本的長時間精心修理、高精度計算機斷層掃描(CT)及對比研究發現,傳夔獸中保存的骨化麥氏軟骨的形態與大致同時代的真三尖齒獸類、對齒獸類差別明顯,是中生代哺乳動物中已知最為退化的骨化麥氏軟骨。

王海冰指出,這表明傳夔獸的中耳很可能完全脫離下頜,代表了哺乳動物中耳脫離下頜的關鍵節點,反映出哺乳動物的麥氏軟骨經歷逐漸退化的過程。同時,傳夔獸中保存的骨化麥氏軟骨與下頜、中耳骨骼的接觸關系,也為完善哺乳動物中耳各個演化階段的定義提供更為精確的參考標準。

他表示,研究團隊還通過傳夔獸化石高精度掃描分析,首次重建出早白堊世真獸類的內耳形態。傳夔獸的內耳保存相對完整,其形態同時具有原始和進步的特征,填補了基干獸類與晚白堊世真獸類內耳演化的空白。其中,傳夔獸的蝸管卷曲程度接近360度,超過同時代其他類群的哺乳動物,而與大部分晚白堊世真獸類接近,這也意味著傳夔獸聽覺演化上已在同時代哺乳動物中聽力最強,從而更好地進行捕食、避險。

傳夔獸是哺乳動物中耳脫離下頜演化關鍵節點

關于麥氏軟骨,王海冰科普稱,麥氏軟骨在脊椎動物發育過程中普遍存在,盡管在不同類群中其形態和功能有所差別,但麥氏軟骨在成年個體中的骨化現象迄今僅在化石哺乳動物中發現。

胚胎發育和化石證據表明,麥氏軟骨在哺乳動物演化過程中扮演重要角色:在中耳聽小骨與下頜骨分離演化過程中,麥氏軟骨起著支撐和穩定聽小骨的作用,直至中耳完全脫離下頜、穩定在頭骨基部;麥氏軟骨與下頜、中耳骨骼的連接關系是定義哺乳動物中耳演化階段的核心要素,也是反映早期哺乳動物不同演化階段的重要信息。

目前,古生物學家已在熱河生物群部分原始哺乳動物(如真三尖齒獸類、張和獸類)中發現骨化麥氏軟骨,其與中耳聽小骨緊密連接,說明它們的中耳處于過渡型中耳的演化階段。此次化石研究表明,哺乳動物演化過程中,1.2億年前的傳夔獸是中耳脫離下頜的關鍵節點。

王海冰認為,麥氏軟骨作為哺乳動物早期演化中最為重要的結構之一,古生物學界目前對其演化過程了解仍然有限,還存在諸如麥氏軟骨骨化現象是否在更多哺乳動物類群中出現、麥氏軟骨的退化機制等問題。他期待后續有更多相關化石發現,進一步開展深入研究。 頂: 312踩: 2