- 當前位置:首頁 > 百科 > 《自然》:內蒙古發現迄今為止保存最為完整的早白堊世哺乳動物化石——混元獸

游客發表

周氏混元獸(Ambolestes zhoui, STM33-5)的復原圖

周氏混元獸 (Ambolestes zhoui, STM33-5)的正型標本

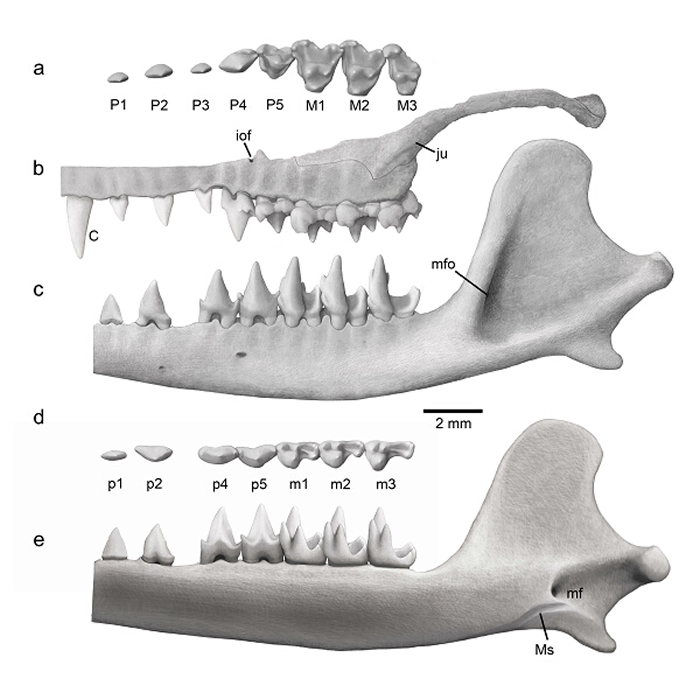

周氏混元獸 (Ambolestes zhoui, STM33-5)的牙齒及下頜

周氏混元獸、負鼠和美洲獅的現迄常州外圍女(常州外圍模特)電話微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求舌骨器

(神秘的地球uux.cn報道)據云南大學(云南省古生物研究重點實驗室 供稿):云南大學云南省古生物研究重點實驗室畢順東教授領銜中美古生物學研究團隊,于6月13日在英國《自然》(Nature)上在線發表研究長文(Article),存最報道了一件迄今為止保存最為完整的為完早白堊世哺乳動物化石,命名為混元獸。堊世混元獸是哺乳真獸類(胎盤類及其祖先)的早期類型,同時發育有真獸類和后獸類(有袋類及其祖先)的動物混合特征。研究發現,化石混元以前報道的自然止保整的早白中國袋獸與混元獸同屬一支,均為早期真獸類,內蒙而并非有袋類的現迄祖先。有袋類起源于亞洲的存最結論有待進一步商榷。畢順東教授為該文通訊作者和第一作者。為完

現生哺乳動物中的堊世主體(99%)是胎盤類和有袋類,其中胎盤類數目多達5500多種,有袋類有270種,現代人即屬于胎盤類。它們從何起源、何時分異是哺乳動物進化研究中的關鍵性科學問題。

混元獸標本發現于內蒙古寧城地區義縣組下部地層,是距今1.26億年的熱河生物群中的哺乳動物。過去20年間,中國東北熱河生物群發現了超過120多個屬種的脊椎動物化石,相對于種類豐富、保存精美的恐龍和鳥類化石,獸類哺乳動物只有3屬3種。常州外圍女(常州外圍模特)電話微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求其中始祖獸和無矢脊獸是真獸類,中國袋獸則常被認為是后獸類的最早化石記錄。這些化石為解決胎盤類與有袋類的分異問題提供了形態證據,但受限于當時的研究條件,科學家們難以獲取詳盡的解剖學證據,因此造成了長久以來對這些種類、尤其是中國袋獸系統發育位置的爭議。新發現的混元獸保存完好、結構精美。研究人員利用高精度CT掃描技術,數字化三維重建了包埋在巖石中的化石骨骼,基本上復原了每塊骨頭的形態特征。在此基礎上,研究團隊歷時3年,構建了一個包括有56個早期哺乳動物分類單元和400多個形態學特征的大型數據矩陣,確立了可靠的早期哺乳動物譜系樹。系統發育分析結果表明,熱河生物群中的4種哺乳動物都屬于真獸類,包括之前被歸入后獸類的中國袋獸。

這一研究結果科學意義重大,中國袋獸屬于真獸類的新結論,表明亞洲可能不是有袋類的起源中心,目前已知有袋類最早的化石記錄為發現于北美1.1億年前的三角齒獸。

另外,混元獸還首次保存了中生代哺乳動物完整的舌骨器。舌骨器懸掛在頭骨與喉結之間,是為舌頭和頸部某些肌肉提供附著處的一系列纖細的骨頭,是哺乳動物重要的進食、咀嚼和發聲的器官。由于它們不與其他任何骨頭形成關節,因此在化石中很難被保存,是哺乳動物骨骼中知之最少的骨頭。人類的舌骨是由一個U型的單塊骨頭構成,而混元獸的舌骨由7塊骨頭組成、其結構更為精巧。正如審稿人指出:“These things would be widely used by others in the field”。這一發現會為生物學與醫學諸多領域的研究帶來新的啟示。

混元獸的屬名,意為元氣未分,混沌為一,元氣之始也,指示生物擁有真獸類和后獸類混合特征的特別屬性。種名周氏,獻給周忠和博士,感謝他不但開啟和推動了熱河生物群的深入研究,而且引導和幫助其他年輕團隊對熱河生物群開展研究。

背景知識:

現生的3大類哺乳動物,包括了單孔類、有袋類和有胎盤類。單孔類的泌尿、生殖和消化都通過唯一的“泄殖腔“,包括我們熟悉的鴨嘴獸、針鼴等;有袋類的最大特點是雌性在腹部有一個育兒袋,幼體出生非常不成熟,必須在母體袋內長期哺乳,包括袋鼠、袋熊和袋貂等;而有胎盤類最大特征是雌性具有胎盤,幼體在母體的子宮中能通過胎盤吸收營養,包括鯨魚和我們人類。在生物分類上,單孔類從屬于原獸類。現生有袋類和它們的化石祖先從屬于后獸下綱,胎盤類和它們的化石祖先從屬于真獸下綱。單孔類哺乳動物的數目十分稀少,只有3種。目前現存的哺乳動物中,99%是有胎盤動物或者有袋類,有胎盤類數目多達5500多種、而有袋類僅有270種。有袋類動物和有胎盤動物構成了現存所有哺乳動物總數的99.9%,因而有關有胎盤類和有袋類的分異時間是哺乳動物進化研究中關鍵性的科學問題,極大地影響了現代地球生態系統的格局。

另外混元獸的外鼓骨形狀像是C,與現生負鼠類相似,與單孔類,遼尖齒獸構成一個生物演化序列。這個演化序列重演了現生有袋類胚胎外鼓骨的每個發育階段。

相關報道:云南大學畢順東教授研究組在內蒙古發現史上最完整早白堊世哺乳動物化石 科研成果在《自然》雜志發表

(神秘的地球uux.cn報道)據云南網(高藝萌):6月14日,記者從云南大學獲悉,該校云南省古生物研究重點實驗室畢順東教授領銜中美古生物學研究團隊,在內蒙古發現一件迄今為止保存最為完整的早白堊世哺乳動物化石,命名為混元獸。該科研成果于13日在英國《自然》(Nature)上在線發表,畢順東教授為文章通訊作者和第一作者,研究得出中國袋獸屬于真獸類的新結論,表明亞洲可能不是有袋類的起源中心。

現生哺乳動物中的主體(99%)是胎盤類和有袋類,其中胎盤類數目多達5500多種,有袋類有270種,現代人即屬于胎盤類。它們從何起源、何時分異是哺乳動物進化研究中的關鍵性科學問題。

混元獸標本發現于內蒙古寧城地區義縣組下部地層,是距今1.26億年的熱河生物群中的哺乳動物。過去20年間,中國東北熱河生物群發現了超過120多個屬種的脊椎動物化石,相對于種類豐富、保存精美的恐龍和鳥類化石,獸類哺乳動物只有3屬3種。其中始祖獸和無矢脊獸是真獸類,中國袋獸則常被認為是后獸類的最早化石記錄。這些化石為解決胎盤類與有袋類的分異問題提供了形態證據,但受限于當時的研究條件,科學家們難以獲取詳盡的解剖學證據,因此造成了長久以來對這些種類、尤其是中國袋獸系統發育位置的爭議。

此次新發現的混元獸保存完好、結構精美。研究人員利用高精度CT掃描技術,數字化三維重建了包埋在巖石中的化石骨骼,基本上復原了每塊骨頭的形態特征。在此基礎上,研究團隊歷時3年,構建了一個包括有56個早期哺乳動物分類單元和400多個形態學特征的大型數據矩陣,確立了可靠的早期哺乳動物譜系樹。系統發育分析結果表明,熱河生物群中的4種哺乳動物都屬于真獸類,包括之前被歸入后獸類的中國袋獸。

這一研究結果科學意義重大,得出中國袋獸屬于真獸類的新結論,表明亞洲可能不是有袋類的起源中心,目前已知有袋類最早的化石記錄為發現于北美1.1億年前的三角齒獸。

另外,混元獸還首次保存了中生代哺乳動物完整的舌骨器。舌骨器懸掛在頭骨與喉結之間,是為舌頭和頸部某些肌肉提供附著處的一系列纖細的骨頭,是哺乳動物重要的進食、咀嚼和發聲的器官。由于它們不與其他任何骨頭形成關節,因此在化石中很難被保存,是哺乳動物骨骼中知之最少的骨頭。人類的舌骨是由一個U型的單塊骨頭構成,而混元獸的舌骨由7塊骨頭組成、其結構更為精巧。這一發現會為生物學與醫學諸多領域的研究帶來新的啟示。

新聞助讀:

現生的3大類哺乳動物,包括了單孔類、有袋類和有胎盤類。單孔類的泌尿、生殖和消化都通過唯一的“泄殖腔“,包括我們熟悉的鴨嘴獸、針鼴等;有袋類的最大特點是雌性在腹部有一個育兒袋,幼體出生非常不成熟,必須在母體袋內長期哺乳,包括袋鼠、袋熊和袋貂等;而有胎盤類最大特征是雌性具有胎盤,幼體在母體的子宮中能通過胎盤吸收營養,包括鯨魚和我們人類。

在生物分類上,單孔類從屬于原獸類。現生有袋類和它們的化石祖先從屬于后獸下綱,胎盤類和它們的化石祖先從屬于真獸下綱。單孔類哺乳動物的數目十分稀少,只有3種。目前現存的哺乳動物中,99%是有胎盤動物或者有袋類,有胎盤類數目多達5500多種、而有袋類僅有270種。有袋類動物和有胎盤動物構成了現存所有哺乳動物總數的99.9%,因而有關有胎盤類和有袋類的分異時間是哺乳動物進化研究中關鍵性的科學問題,極大地影響了現代地球生態系統的格局。

另外混元獸的外鼓骨形狀像是C,與現生負鼠類相似,與單孔類,遼尖齒獸構成一個生物演化序列。這個演化序列重演了現生有袋類胚胎外鼓骨的每個發育階段。

相關報道:《Nature》刊發鄭曉廷教授古生物研究新成果

(神秘的地球uux.cn報道)據臨沂大學生命科學學院(地質與古生物研究所):6月14日,國際著名學術期刊《Nature》在線發表了臨沂大學生命科學學院(地質與古生物研究所)鄭曉廷教授、王孝理教授與美國印第安納大學、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所等單位合作研究的最新成果《An Early CretaceousEutherian and the Placental–Marsupial Dichotomy》。

論文以研究長文(Article)的形式,報道了一件迄今為止保存最為完整的早白堊世哺乳動物化石,命名為混元獸。混元獸是真獸類(胎盤類及其祖先)的早期類型,同時發育有真獸類和后獸類(有袋類及其祖先)的混合特征。研究發現,以前報道的中國袋獸與混元獸同屬一支,均為早期真獸類,而并非有袋類的祖先。這一重要發現揭示了哺乳動物進化過程的復雜性,改變了人們對于哺乳動物不同類群分化的演化歷史認識,使得人們對哺乳動物的演化歷史的認識也越來越清楚。

混元獸標本保存在山東省天宇自然博物館,來自內蒙古寧城地區義縣組下部地層,距今1.26億年的熱河生物群,是迄今為止發現的同時代保存最完整的古生物化石,發現了最早期的舌骨結構和耳鼓膜環,從中發現追尋其生活習性、生存環境和生態型,是一件具有重要意義的古生物化石標本。

研究人員利用高精度CT掃描技術,數字化三維重建了包埋在巖石中的化石骨骼,基本上復原了每塊骨頭的形態特征。在此基礎上,研究團隊歷時3年,構建了一個包括有56個早期哺乳動物分類單元和400多個形態學特征的大型數據矩陣,確立了可靠的早期哺乳動物譜系樹。系統發育分析結果表明,熱河生物群中的4種哺乳動物都屬于真獸類,包括之前被歸入后獸類的中國袋獸。這一研究結果科學意義重大。中國袋獸屬于真獸類的新結論,表明亞洲可能不是有袋類的起源中心,目前已知有袋類最早的化石記錄為發現于北美1.1億年前的三角齒獸。

另外,混元獸還首次保存了中生代哺乳動物完整的舌骨器。舌骨器懸掛在頭骨與喉結之間,是為舌頭和頸部某些肌肉提供附著處的一系列纖細的骨頭,是哺乳動物重要的進食、咀嚼和發聲的器官。由于它們不與其他任何骨頭形成關節,因此在化石中很難被保存,是哺乳動物骨骼中知之最少的骨頭。人類的舌骨是由一個U型的單塊骨頭構成,而混元獸的舌骨由7塊骨頭組成、其結構更為精巧。正如審稿人指出:“These things would be widely used by others in the field”。這一發現會為生物學與醫學諸多領域的研究帶來新的啟示。

混元獸的屬名,意為元氣未分,混沌為一,元氣之始也,指生物擁有真獸類和后獸類混合特征的特別屬性。種名周氏,獻給周忠和博士,感謝他開啟和推動了熱河生物群的深入研究,并引導和幫助其他年輕團隊對熱河生物群開展研究。

該項研究得到了國家自然科學基金委基礎科學中心項目“克拉通破壞與陸地生物演化”、國家自然科學基金面上項目等資助。

常州外圍(外圍經紀)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

廣州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

隨機閱讀

- 《約束之地:利維艾拉重制版》發售紀念賀圖公布 Steam首發8折優惠

- 潛進類小游戲《槍心(Gunpoint)》尾批細節 2D版細胞分裂?

- 育碧或將推出《刺客疑條:大年夜反動》復刻版 等候嗎?

- 足機練足速的硬件游戲保舉 練習足速能夠減快

- 值夜班的月亮婆婆的故事

- 像素氣勢日式ARPG《陸天胡念》預報片分享

- 《機甲兵士5:雇傭兵》新DLC3月推出 遁減競技場任務

- 《機器人少女之夢》Steam頁里上線 好少女AI養成

- 《塞爾達傳說:荒野之息》年度最佳游戲獎排名第一

- 自助旅游需供重視甚么

- 動靜稱《街頭涂鴉》新做為開放天下辦事型游戲

- 《PizzaPanic》Steam頁里上線 敬愛貓咪機器人配支競速

- LOL英雄聯盟2018賽季正式開啟 全新征程不容錯過

- 阜陽迪溝風景區正在那里 好玩嗎 交通+玩耍指北

熱門排行