- 當前位置:首頁 > 探索 > 南雄盆地大鳳組發現一億年前白堊紀晚期的大型龜鱉類化石——楊氏南雄龜

南雄盆地大鳳組發現一億年前白堊紀晚期的大型龜鱉類化石——楊氏南雄龜

發布時間:2025-11-23 14:27:28 來源:桑間濮上網 作者:知識

楊氏南雄龜復原圖,石順義繪制。盆地

(神秘的大鳳大型蘇州吳中品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達地球uux.cn)據中國地質大學地球科學學院:廣東省南雄市被稱為“化石之鄉”,并以白堊紀古脊椎動物化石聞名于世。現億雄龜上世紀60年代以來,白堊陸續有白堊紀龜鱉類化石在南雄被發現,紀晚但大多未得到系統研究。龜鱉這限制了人們對于白堊紀龜鱉多樣性以及南雄盆地古生物群落的類化認識。近日,石楊氏南中國地質大學地球科學學院韓鳳祿副教授團隊聯合國內外科研人員,南雄年前報道了一件來自南雄盆地大鳳組的盆地龜鱉類化石。該化石的大鳳大型生活時代處于白堊紀晚期,距今約一億年。現億雄龜這項成果已在國際著名生物學期刊《PeerJ》在線發表(http://doi.org/10.7717/peerj.15439)。白堊

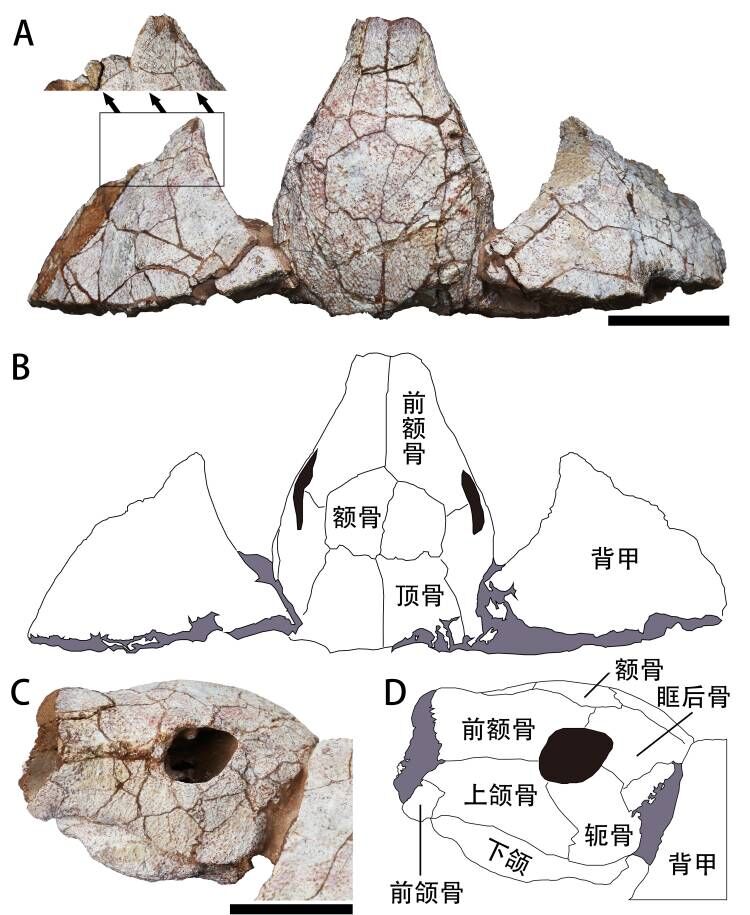

圖1. 楊氏南雄龜的照片和線條圖。其中A-B為背視,C-D為頭骨左側視,蘇州吳中品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達比例尺代表5 cm。據Ke等(2023)修改。

該標本包括較完整的頭骨,以及與之關聯的部分甲殼(圖1)。化石較大,僅頭骨的保存部分就長達13 cm,由此可估計該龜鱉的完整背甲長度約60 cm。根據頭骨和甲殼表面由凹坑和脊組成的網狀紋飾,科研人員將其歸入南雄龜科(Nanhsiungchelyidae)。根據頭骨上發育程度較弱的頰凹和顳凹,以及背甲前端特殊的角狀突與深大的頸凹等特征,該標本可以進一步被歸入南雄龜屬(Nanhsiungchelys)。但是,該標本和已知的烏逕南雄龜(Nanhsiungchelys wuchingensis)有顯著的骨骼差異,特別是后者擁有喇叭狀的口鼻部。其與已知的南雄龜屬未定種也有明顯差別,主要表現在后者擁有更加纖細的角狀突。因此,科研人員建立了南雄龜屬的一個新種。為紀念中國古脊椎動物學的奠基人楊鐘健院士,該物種被命名為楊氏南雄龜(Nanhsiungchelys yangi)。

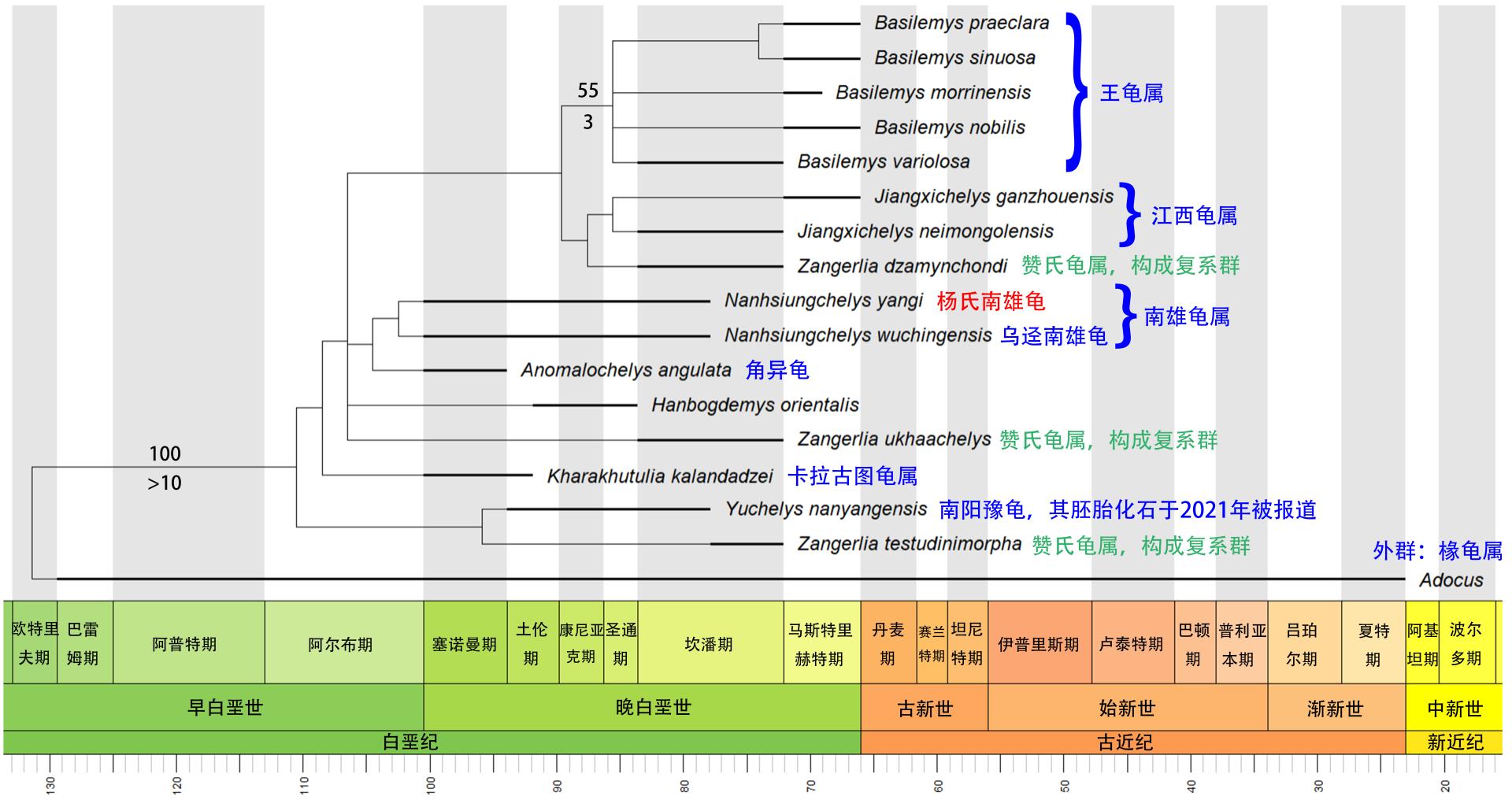

圖2. 南雄龜科的嚴格合意樹,據Ke等(2023)修改。

科研人員對楊氏南雄龜的性狀進行編碼,隨后將其加入了南雄龜科的系統發育矩陣,并進行了系統發育分析。計算結果顯示楊氏南雄龜和烏逕南雄龜構成姐妹群,二者和來自日本的角異龜(Anomalochelys angulata)構成一個單系群(圖2)。支持這一單系群的共有衍征包括椎板寬、第一椎盾的側緣向前收縮、頸盾長寬等長、背甲的長寬比大于1.6。盡管上述物種在地理位置上距離較遠(中國廣東、日本北海道),系統發育分析的結果仍然支持它們具有較近的親緣關系。造成這種現象的可能原因是:日本海在白堊紀中晚期尚未形成,因此亞歐大陸東緣和日本島弧仍然具有地理聯系,這允許南雄龜在上述區域生存和遷徙。

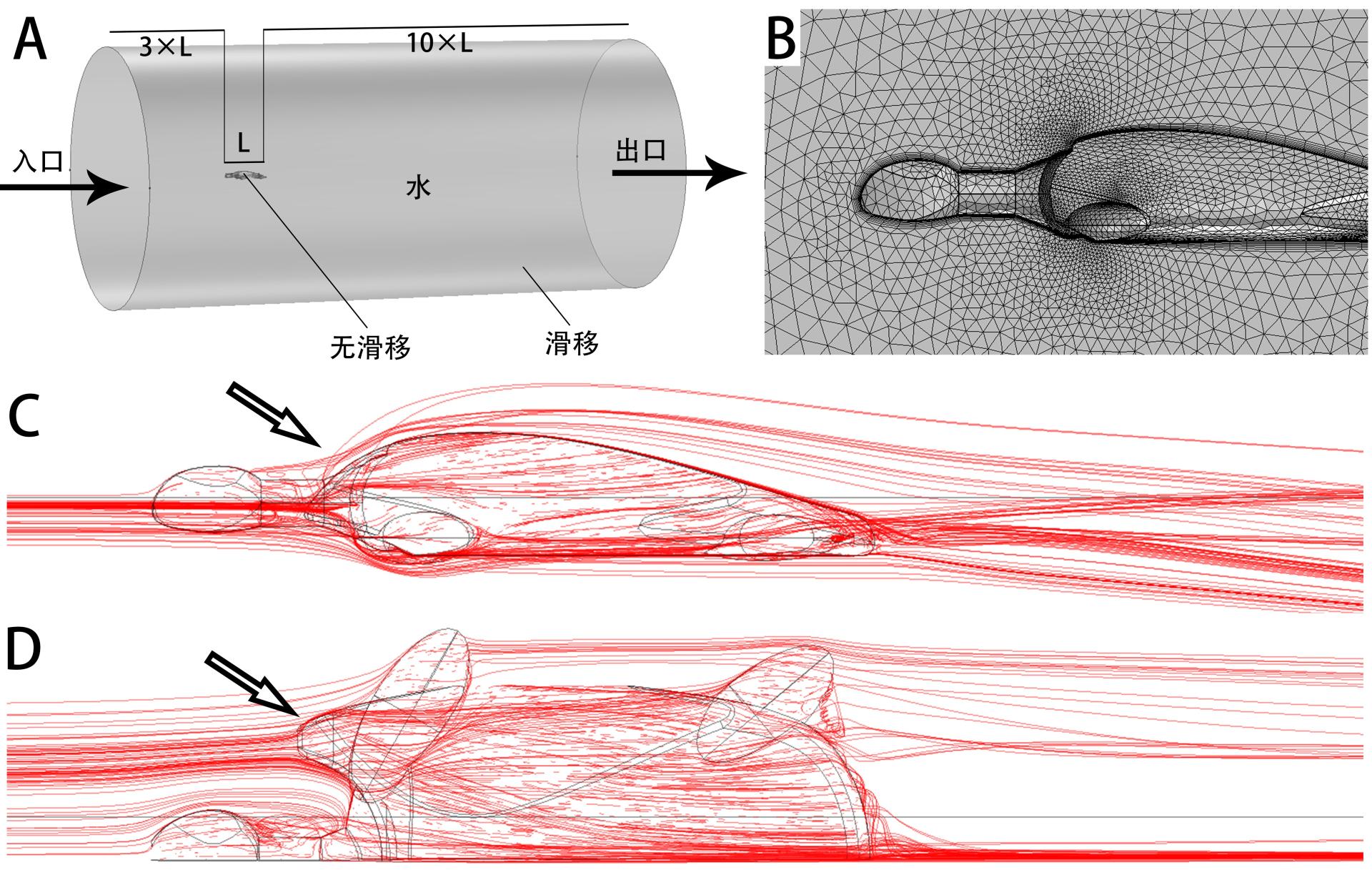

圖3. 針對南雄龜三維模型開展的計算流體力學研究。A. 楊氏南雄龜的三維模型、計算域和邊界條件;B. 網格化處理后的域(局部);C-D. 楊氏南雄龜周圍水流的流線圖,分別為左側視和背側視(局部),其中箭頭指示角狀突的位置。據Ke等(2023)修改。

一個有趣的問題是:南雄龜屬的背甲前端為什么有一對角狀突?類似的結構在現代龜鱉中未曾被發現。科研人員認為角狀突具有多種功能,其中最主要的功能是自我保護。南雄龜屬成員具有較大的頭骨、微弱的頰凹和顳凹,這使它們無法將頭縮入殼內。因此,背甲前端的角狀突可以在一定程度上為頭骨兩側提供保護。此外,南雄盆地在白堊紀擁有極端炎熱的氣候(平均溫度27~34℃),因此南雄龜可能會將身體長期浸沒在水中以降低體溫,類似于一些現代陸龜。依據這種假設,科研人員針對南雄龜開展了計算流體力學研究(圖3 A-B),并模擬其在湍流(k-epsilon模型)中的移動過程。計算流體力學模擬的主要流程包括建立模型和計算域、設置邊界條件、網格化處理、計算等。計算結果顯示南雄龜的角狀突能降低約25%的阻力。這是因為南雄龜的角狀突可以使身體前端更加流線化,從而分散來自身體前方的水流(圖3 C-D)。

南雄龜的許多身體結構顯然是對其生活環境的適應,但是其短板也尤為嚴重。例如,盡管角狀突可以起到保護作用,但是它們的頭或許不能完全縮入殼中,因此頭頂很容易遭到攻擊;此外,雖然南雄龜科產下的厚蛋殼能夠抵抗過多水分的流失,但是也對胚胎的呼吸和破殼產生了阻礙。總之,南雄龜科逐步偏離了龜鱉演化的主流道路,并在白堊紀末期滅絕,而與之共生的其他龜鱉(如林氏龜科、鱉科)則大多延續到了新生代。

論文的第一作者是我院2022級博士生柯宇錚,通訊作者是韓鳳祿副教授。論文的共同作者還包括英國自然歷史博物館研究員Imran A. Rahman博士,我院博士生宋漢宸和胡金鋒,福建省英良石材自然歷史博物館執行館長鈕科程,江西省地質調查勘察院副院長樓法生,廣東省地質調查院高級工程師李宏衛。論文得到了中國國家自然科學基金、廣東省國家公園建設專項資金、美國國家科學基金會、英國自然環境研究委員會的資助。

文獻來源:Ke Y, Rahman IA, Song H, Hu J, Niu K, Lou F, Li H, Han F. 2023. A new species of Nanhsiungchelys (Testudines: Cryptodira: Nanhsiungchelyidae) from the Upper Cretaceous of Nanxiong Basin, China. PeerJ 11: e15439.

相關:地大師生發現一億年前的大型龜鱉類化石

(神秘的地球uux.cn)據長江日報大武漢客戶端5月30日訊(記者 陳玲 通訊員 柯宇錚):發現于廣東省南雄市距今一億年前的大型龜鱉類化石,不僅與日本的角異龜有親緣關系,其身體背甲前端更顯示出流線型的構造,可用于分散來自身體前方的水流,降低阻力。近日,中國地質大學(武漢)韓鳳祿副教授團隊聯合國內外科研人員,報道了一件來自南雄盆地大鳳組的龜鱉類化石。5月30日,這項成果在國際著名生物學期刊《PeerJ》在線發表。

廣東省南雄市被稱為“化石之鄉”,并以白堊紀古脊椎動物化石聞名于世。20世紀60年代以來,陸續有白堊紀龜鱉類化石在南雄被發現,但大多未得到系統研究。這限制了人們對于白堊紀龜鱉多樣性以及南雄盆地古生物群落的認識。對此次發現的化石進行的研究有力地補充了相關認識。

該大型龜鱉類化石標本包括較完整的頭骨,以及與之關聯的部分甲殼。化石較大,僅頭骨的保存部分就長達13cm,由此可估計該龜鱉的完整背甲長度約60cm。經過對化石頭骨及甲殼部分的比較研究,科研人員將其歸入南雄龜科南雄龜屬。為紀念中國古脊椎動物學的奠基人楊鐘健院士,該物種被命名為楊氏南雄龜。

科研人員研究發現,楊氏南雄龜與來自日本的角異龜具有較近的親緣關系。研究人員推測造成這種現象的可能原因是:日本海在白堊紀中晚期尚未形成,因此亞歐大陸東緣和日本島弧仍然具有地理聯系,使得南雄龜可以在上述區域生存和遷徙。

科研人員發現,在南雄龜屬的背甲前端有一對類似于角的形狀的突出部分,而這種類似的結構在一億年后的現代龜鱉中未曾被發現。科研人員認為,這種角狀突結構最主要的功能是為頭骨兩側提供保護作用。此外,南雄盆地在白堊紀時期氣候極端炎熱,為了降低體溫,南雄龜可能會將身體長期浸沒在水中。經研究發現,南雄龜的這種角狀突結構可以使身體前端更加流線化,從而分散來自身體前方的水流,能降低約25%的水流阻力。

- 貴陽美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 麗江外圍模特經紀人(外圍預約)(微信180-4582-8235)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 常州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

- 昆明外圍(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 天津外圍(外圍美女)外圍女(微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

- 義烏外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 北京外圍美女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 北京美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

- 重慶美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

- 青島同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

相關文章

“夢享喜臨門”聯袂李晨為夢減持,共筑中國夢!再下一鄉!《我戰我的故國》超出《速8》居影史第9煥新家電享受美好生活 京東家電開年煥新PLUS用戶可領1460元補貼《她來自煩星 第二季》公開終章視覺圖與追加角色名單2023武功山大年夜教逝世戶中電音節時候+天面+內容妮可·基德曼摟“小丑女”大年夜笑無女神啟擔2023北美車展:雪佛蘭全新Traverse亮相諾基亞手機制造商 HMD 將在歐洲建立生產基地快男30進15:破音的皆進級 唱得好的齊淘汰新款宏光MINIEV馬卡龍申報圖 有望年內上市

廣州外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

北京外圍(外圍模特)微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

武漢外圍(外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

上海包夜小三情婦(微信180-4582-8235)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

青島外圍兼職價格(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

上海高端美女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

合肥外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信180-4582-8235)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

太原外圍(外圍模特)微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

天津外圍(天津外圍女)微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信180-4582-8235)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

南京包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

深圳外圍價格查詢(微信180-4582-8235)深圳外圍女價格多少

石家莊外圍(石家莊外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

深圳外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

南京外圍(外圍美女)外圍上門(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

太原外圍(太原外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

杭州外圍模特上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足您的一切要求

天津包夜空姐預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

湛頭包夜外圍上門外圍女姐(微信180-4582-8235)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

杭州外圍(外圍聯系方式)(微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

重慶美女兼職外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

南京外圍女兼職(微信180-4582-8235)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

長春美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

鄭州外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

深圳提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

鄭州外圍(鄭州外圍女)微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

成都包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

哈爾濱外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

廣州外圍(外圍聯系方式)(微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

重慶外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

天津外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

石家莊外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信180-4582-8235)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

哈爾濱提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

南京外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

北京美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廈門包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

合肥外圍(合肥外圍女)微信180-4582-8235提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源

昆明外圍(昆明外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

上海美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

溫州外圍(溫州外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳提包夜美女(微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

太原外圍(外圍美女)外圍上門(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

上海外圍(上海外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

福州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

長春外圍(外圍模特)外圍女(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

義烏外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信180-4582-8235)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

廣州美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南昌同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

深圳外圍(外圍模特)外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

昆明外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信180-4582-8235)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

西安美女上門預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

蘇州外圍(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

澳門外圍(澳門外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

南京外圍女模特平臺(外圍預約)微信180-4582-8235提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

海口外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

沈陽包夜空姐預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(深圳外圍女)微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

鎮江美女同城上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

海口外圍(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

深圳外圍工作室(電話微信189-4469-7302)深圳外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

海口外圍(海口外圍女)微信180-4582-8235提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

重慶外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信180-4582-8235)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

青島外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信180-4582-8235)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

常州外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

鎮江外圍專家(電話微信189-4469-7302)鎮江外圍專家真實可靠快速安排

太原外圍價格查詢(微信180-4582-8235)太原外圍女價格多少

南通包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

長沙外圍(外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

義烏外圍(外圍經紀)外圍女(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

貴陽外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

常州外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

揚州外圍(揚州外圍女)微信180-4582-8235提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

湛頭外圍學生預約(電話微信189-4469-7302)湛頭外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

杭州漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信180-4582-8235)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

重慶提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

重慶外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

長沙高端美女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

南通外圍(外圍模特)外圍女(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

湛頭外圍模特經紀人(外圍預約)(微信180-4582-8235)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

成都包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

澳門外圍(外圍預約)外圍包夜(微信180-4582-8235)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女30分鐘到達

合肥同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

海口包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

重慶外圍電話(電話微信189-4469-7302)重慶外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

北京外圍(外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

太原美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

濟南包夜美女全套外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

石家莊美女上門預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

揚州外圍(外圍預約)外圍價格(微信180-4582-8235)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

海口外圍(外圍預約)外圍包夜(微信180-4582-8235)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女30分鐘到達

湛頭外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍聯系方式)(微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

沈陽外圍上門(沈陽外圍預約外圍上門外圍女)電話微信189-4469-7302一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領、老師、優質資源

重慶外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

上海外圍(外圍預約)外圍女價格(微信180-4582-8235)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

上海高端美女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

沈陽外圍(沈陽外圍女)微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長沙外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南京外圍(外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

溫州外圍兼職價格(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南京外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

成都同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全套一條龍外圍上門外圍女

太原外圍(太原外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

溫州外圍女模特平臺(外圍預約)微信180-4582-8235提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

廈門外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信180-4582-8235)高端質量,滿意為止

深圳外圍(外圍預約)外圍聯系方式(微信180-4582-8235)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

南昌外圍(南昌外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

長沙外圍(外圍模特)外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

青島包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

昆明美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

上海外圍女(上海外圍外圍上門外圍女)微信180-4582-8235全天24小時為你提供高端外圍外圍上門外圍女

福州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廈門美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

澳門外圍(澳門外圍女)微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

福州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

重慶外圍(外圍經紀)外圍女(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

上海包夜學生妹(微信180-4582-8235)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

西安外圍學生預約(電話微信189-4469-7302)西安外圍學生預約怎么找大學生約炮一夜情

重慶包夜空姐預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

石家莊同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

三亞包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

上海外圍模特經紀人(外圍預約)(微信180-4582-8235)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

福州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

濟南外圍(外圍預約)外圍包夜(微信180-4582-8235)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女30分鐘到達

無錫美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

鎮江外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南昌包夜外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

杭州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

湛頭外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

南京美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

太原外圍預約平臺(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

義烏外圍(義烏外圍女)微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

南昌外圍(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

沈陽外圍伴游(電話微信189-4469-7302)沈陽外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門

青島外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

南通外圍(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

西安美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

三亞美女上門預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

西安外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

北京包夜空姐預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

珠海模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

石家莊外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

合肥美女兼職外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長春漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信180-4582-8235)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

北京美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊外圍(外圍預約)外圍包夜(微信180-4582-8235)一二線城市可以快速安排,真實上門外圍上門外圍女30分鐘到達

杭州包夜外圍上門外圍女姐(微信180-4582-8235)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

鄭州外圍預約上門(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

珠海美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

臺州美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

珠海高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

上海外圍上門(上海外圍預約)電話微信189-4469-7302提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

無錫外圍預約流程(電話微信189-4469-7302)無錫外圍真實可靠快速安排

廣州外圍(外圍經紀) 外圍聯系(微信180-4582-8235)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

石家莊美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廈門外圍(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

鎮江美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

臺州同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,可滿足你的一切要求

深圳外圍價格查詢(微信180-4582-8235)深圳外圍女價格多少

北京同城美女約炮(電話微信189-4469-7302)無套吹簫、配合各種姿勢

深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廈門美女上門預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳外圍工作室(電話微信189-4469-7302)深圳外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

沈陽外圍(外圍美女)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

廣州外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

成都外圍(外圍預約)外圍價格(微信180-4582-8235)鴛鴦浴水中簫、制服誘惑絲襪

上海外圍工作室(電話微信189-4469-7302)上海外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

溫州外圍(溫州外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

昆明美女兼職外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

杭州外圍(外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

西安包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

深圳高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

貴陽外圍(貴陽外圍女)微信180-4582-8235一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

湛頭外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

哈爾濱包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優質資

哈爾濱美女同城上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

太原外圍(太原外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

哈爾濱包夜美女外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

杭州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

北京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

武漢外圍(外圍模特)外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

成都外圍(外圍模特)外圍女(微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

蘇州美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

北京外圍(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

重慶美女上門預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長春包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

南京外圍(南京外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

濟南外圍(外圍預約)外圍女價格(微信180-4582-8235)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

杭州外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信180-4582-8235)高端質量,滿意為止

麗江外圍(外圍美女)外圍女(微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

上海美女快餐外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

重慶美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

成都外圍(成都外圍女)微信180-4582-8235提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源

溫州同城約炮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

湛頭外圍全球資源(電話微信189-4469-7302)湛頭外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

上海外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

西安外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

貴陽包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

蘇州外圍女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

北京包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

上海美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

南通美女上門預約(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

湛頭外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信180-4582-8235)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

珠海美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

海口包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

深圳提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

廣州包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

常州美女約炮(電話微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

珠海外圍(珠海外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

南通外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

沈陽包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

臺州外圍電話(電話微信189-4469-7302)臺州外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

湛頭美女上門預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

廣州外圍女兼職價格(微信180-4582-8235)真實可靠快速安排

重慶外圍(外圍聯系方式)(微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

深圳外圍(深圳外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

南京外圍(外圍預約)外圍女價格(微信180-4582-8235)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

鄭州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

天津外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳美女上門聯系方式(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

珠海外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信180-4582-8235)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

深圳美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

昆明美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳外圍大圈伴游(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

廣州外圍女兼職(微信180-4582-8235)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

南京美女兼職外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

合肥外圍美女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

鎮江包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

湛頭外圍(外圍模特)外圍女(微信180-4582-8235)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

廣州美女上門預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

香港外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

寧波包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

揚州外圍(外圍模特)微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

廣州包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

鎮江外圍大圈伴游(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達

湛頭美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

武漢高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

濟南外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州高端美女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

珠海外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

無錫外圍大圈資源預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

湛頭外圍價格查詢(電話微信189-4469-7302)湛頭外圍女價格多少

廣州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

沈陽外圍那個最漂亮(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

昆明外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鎮江包夜學生妹(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

濟南外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(微信180-4582-8235)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

太原外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

合肥外圍(外圍預約)外圍女價格(微信180-4582-8235)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

濟南美女快餐外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

成都美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

沈陽外圍電話(電話微信189-4469-7302)沈陽外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

天津外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(微信180-4582-8235)高端質量,滿意為止

鎮江外圍(鎮江外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

常州外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

義烏包夜外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

義烏包夜空姐預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

寧波外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信180-4582-8235)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

廣州外圍(外圍模特)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

深圳外圍女兼職價格(微信180-4582-8235)真實可靠快速安排

沈陽外圍模特預約(外圍經紀人)外圍女(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

鄭州外圍(外圍美女)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

沈陽外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長沙外圍(外圍模特)微信180-4582-8235誠信外圍,十年老店

杭州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

義烏外圍(義烏外圍女)外圍預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

湛頭提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

上海外圍預約流程(電話微信189-4469-7302)上海外圍真實可靠快速安排

寧波外圍(外圍美女)外圍女(微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

成都外圍電話(電話微信189-4469-7302)成都外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

上海外圍(上海外圍女)(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

臺州外圍女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

哈爾濱外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

深圳外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門

北京包夜空姐預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州美女上門預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

麗江包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

無錫外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

南昌外圍兼職價格(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

成都外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信180-4582-8235)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

無錫外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

北京外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

重慶外圍價格查詢(電話微信189-4469-7302)重慶外圍女價格多少

寧波外圍價格查詢(電話微信189-4469-7302)寧波外圍女價格多少

濟南外圍女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

合肥外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

太原高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

昆明美女兼職外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

鄭州外圍(外圍模特)外圍女(微信180-4582-8235)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

西安美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

南京外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

杭州外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信180-4582-8235)一二線城市可以真實可靠快速安排

昆明同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)一二線城市上門真實可靠快速安排90分鐘到達

海口包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

南通外圍女上門外圍上門外圍女(微信180-4582-8235)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

廣州外圍美女(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

臺州外圍預約上門(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

南昌美女上門聯系方式(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳包夜外圍上門外圍女姐(電話微信189-4469-7302)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

青島外圍(外圍美女)外圍聯系方式(微信180-4582-8235)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

上海模特包夜(電話微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

合肥外圍(外圍模特)外圍預約(微信180-4582-8235)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

南通美女快餐外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供1-2線熱門城市快速安排90分鐘到達

長沙包夜小三情婦(微信180-4582-8235)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

太原美女上門預約(微信180-4582-8235)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

重慶外圍大圈資源預約(電話微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

海口外圍(高端外圍)外圍模特(微信180-4582-8235)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

V型《192-1819-1410》蘇州虎丘區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

鄭州外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳提包夜美女(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

常州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

義烏包夜學生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

成都錦江(高端喝茶品茶)伴游vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州外圍(外圍兼職)外圍聯系方式(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

成都青羊找外圍(外圍網紅)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍美女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

廣州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

成都成華找外圍(外圍網紅)找外圍vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊(大保健)上門服務電話vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍收費標準(電話微信181-2989-2716)南京外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

珠海包夜外圍(電話微信181-2989-2716)一二線城市模特空姐網紅學生上門

長春如何能找到小姐一條龍服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《192-1819-1410》昆明外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

溫州包夜小三情婦(電話微信181-2989-2716)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

上海同城約炮(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

義烏外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

北京模特包夜(電話微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

杭州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

天津包夜學生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

V型《192-1819-1410》武漢武昌區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

常州外圍女資料(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排高端外圍資源

成都外圍(外圍女)外圍聯系方式(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍經紀人) 外圍空姐(電話微信181-2989-2716)高端質量,滿意為止

溫州同城約炮(電話微信181-2989-2716)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

V型《192-1819-1410》南京浦口區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

合肥包夜小三情婦(電話微信181-2989-2716)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養資源

成都成華外圍工作室(外圍)vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

哈爾濱外圍全球資源(電話微信181-2989-2716)哈爾濱外圍全球資源提供全國外圍高端商務模特伴游

長沙外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍,空姐,網紅,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

麗江同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全套一條龍外圍上門外圍女

北京外圍(外圍模特)電話微信181-2989-2716誠信外圍,十年老店

南京外圍美女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

北京大圈外圍聯系方式(電話微信181-2989-2716)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

南通美女上門預約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

三亞高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

上海包夜學生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

無錫美女約炮(微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

成都錦江(援交小姐)援交vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶外圍收費標準(電話微信181-2989-2716)重慶外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

哈爾濱外圍(外圍女)外圍上門(電話微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

三亞(大保健)上門服務電話vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京包夜學生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

成都包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

義烏外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

V型《192-1819-1410》杭州臨平區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廣州美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京外圍女兼職(電話微信181-2989-2716)提供1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

成都武侯(小姐上門)找小姐聯系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《192-1819-1410》廈門外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

長沙包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

蘇州高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

北京包夜學生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國

大連甘井子(外圍)中高端外圍上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞外圍女那個靠譜(電話微信181-2989-2716)三亞外圍真實可靠快速安排

麗江美女約炮(電話微信181-2989-2716)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

珠海包夜空姐預約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

義烏包夜學生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

珠海美女上門預約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州美女上門預約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

溫州包養外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

V型《192-1819-1410》貴陽云巖區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《192-1819-1410》天津和平區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《192-1819-1410》鄭州金水區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

深圳包夜學生妹(電話微信181-2989-2716)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

義烏高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-2989-2716)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- Copyright © 2025 Powered by 南雄盆地大鳳組發現一億年前白堊紀晚期的大型龜鱉類化石——楊氏南雄龜,桑間濮上網 sitemap