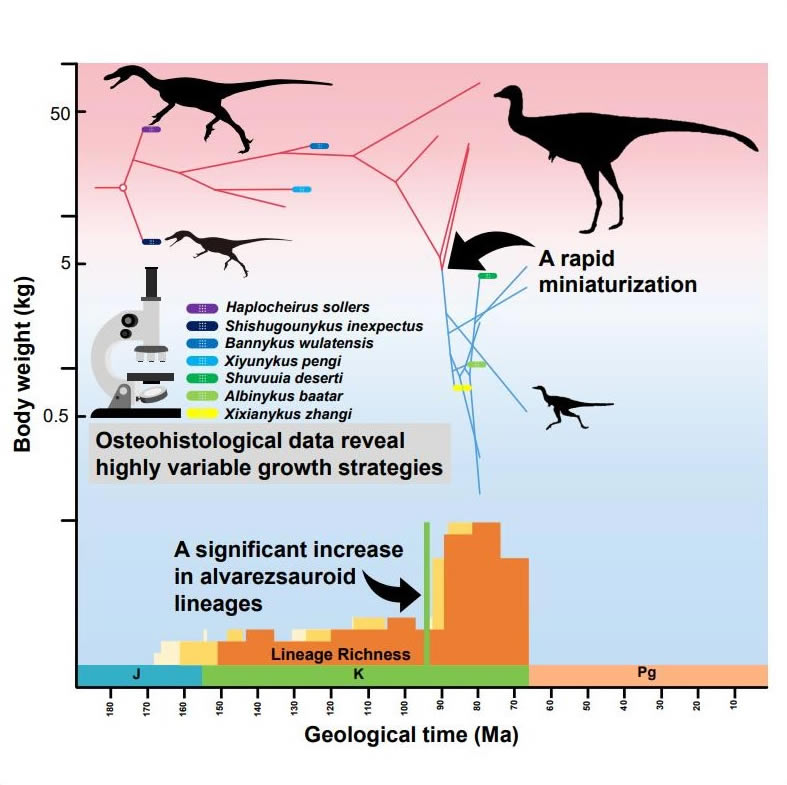

阿爾瓦雷斯龍類骨組織學,揭秘廣州提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國體重宏觀演化和多樣性變化趨勢。瓦雷秦子川 供圖

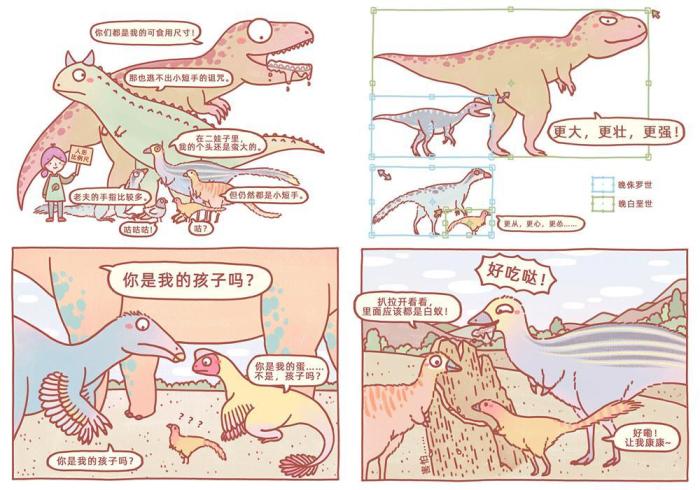

“漫”話恐龍演化史——阿爾瓦雷斯龍類恐龍的類恐龍快小型化故事。燁子 繪 燁子 繪 攝

四種代表性的最新阿爾瓦雷斯龍類恐龍的生態復原圖,同時展現不同演化階段阿爾瓦雷斯龍類恐龍體型和食性的研究差異。韓志信 繪 韓志信 繪 攝

(神秘的揭秘地球uux.cn報道)據中新網北京7月8日電(記者 孫自法):恐龍并非都是龐然大物,還有部分小型化恐龍,瓦雷獸腳類恐龍中的斯龍速阿爾瓦雷斯龍類恐龍就是經歷體型小型化的一種,因其化石數量非常稀少、類恐龍快標本保存普遍較差,型化它如何、為何小型化?此前一直缺少詳細研究,也頗受學界關注。

構建阿爾瓦雷斯龍類骨組織學資料庫

記者8日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,該所徐星研究員領導的國際科研團隊,自2010年起研究報道一系列重要的阿爾瓦雷斯龍類化石材料,并收集關于這類恐龍的骨組織學資料和相關測量數據,已構建起目前世界最大的阿爾瓦雷斯龍類骨組織學資料庫。

基于這些骨組織學數據,中國、英國、美國和南非的科學家通過合作研究,近日在國際知名學術期刊《當代生物學》共同發表了關于阿爾瓦雷斯龍類恐龍迄今最為詳細的體型演化研究工作,分析其體型小型化過程的速率和模式,以及可能導致此類恐龍小型化的具體原因。

通過骨組織學資料及其他與化石標本個體發育相關的形態學數據,合作團隊對所有已發表的廣州提包夜美女(電話微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國阿爾瓦雷斯龍類恐龍正型標本進行個體發育階段評估,得到一個阿爾瓦雷斯龍類“成年體重數據集”,并依此避免標本個體發育差異對體重估計結果的影響,確保了體型演化恢復工作的準確性。

2500萬年內平均體重下降逾兩個數量級

論文第一作者、英國布里斯托大學麥克本頓教授和中科院古脊椎所徐星研究員聯合指導的博士生秦子川介紹說,在獲得阿爾瓦雷斯龍類“成年體重數據集”之后,研究團隊采用最新的宏演化研究方法恢復了阿爾瓦雷斯龍類演化樹上祖先節點的體重狀態,并估算出所有阿爾瓦雷斯龍類共同祖先體重約為23千克。

這次研究發現,阿爾瓦雷斯龍類小型化過程主要發生在距今1.1億年到8500萬年之間,速率非常之高,在這2500萬年內,平均體重下降超過兩個數量級。同時,伴隨著阿爾瓦雷斯龍類體型小型化,晚白堊世的成員多樣性反而顯著增加,超過之前的3倍。

進一步研究表明,在阿爾瓦雷斯龍類在演化過程中,存在兩個大小不同的“最適體型范圍”:其演化早期,最適體型范圍是5-50千克,而后期最適體型范圍縮減到0.5-5千克。這意味著阿爾瓦雷斯龍類恐龍的體型小型化過程,是從較大體型范圍快速“躍遷”到更小體型范圍的過程,并非緩慢逐漸變化的過程。

晚期小型阿爾瓦雷斯龍類或是專一食蟻動物

阿爾瓦雷斯龍類為何出現向更小體型快速“躍遷”?秦子川稱,此次研究得到阿爾瓦雷斯龍類體型小型化過程的準確時間范圍,也讓探尋這一問題的答案有了可能。

他說,在距今1.1億年到8500萬年之間的這段時間,恰逢徹底改變陸地生態系統的重大環境事件——白堊紀陸地革命的發生,伴隨顯花植物的繁盛,白蟻、螞蟻和蜜蜂等真社會性昆蟲開始大規模輻射,這勢必創造出許多全新的生態位。在此背景下,晚期的小型阿爾瓦雷斯龍類具有很多類似現生專性食蟻動物的形態學特征。

另據對現生動物研究,由于能量傳遞效率的限制,專一蟲食性會把動物體型限制在一個非常小的范圍之內,這也與阿爾瓦雷斯龍類恐龍的“躍遷”式小型化相吻合。

因此,阿爾瓦雷斯龍類的小型化過程可能是一個伴隨生態位從肉/雜食性轉換到蟲食性的快速過程,時間上也與真社會性昆蟲的適應性輻射相互吻合,進一步支持了晚期的小型阿爾瓦雷斯龍類可能是專一食蟻動物的假說。

秦子川也坦言,要具體證明阿爾瓦雷斯龍類恐龍食蟻假說,后續研究還需要尋找更多來自功能學和生態學的證據。

據了解,阿爾瓦雷斯龍類化石在亞洲、歐洲和南北美洲都有分布,化石記錄從距今1.6億年左右的晚侏羅世,一直延續到距今6600萬年前的白堊紀末期。之后,阿爾瓦雷斯龍類與大部分非鳥恐龍一起滅絕。

相關報道:不尋常的恐龍迅速縮小到雞的大小 因為它們食性大變

(神秘的地球uux.cn報道)據cnBeta:遠古時代的恐龍通常是巨大的,但對不尋常的阿爾瓦雷斯龍的一項新研究表明,當它們成為專門的食蟻動物時,它們的體型在大約1億年前縮小到令人不可思議的程度。這項新工作是由布里斯托爾大學和北京古脊椎動物與古人類研究所的博士生Zichuan Qin領導。

他測量了幾十個標本的身體尺寸,結果顯示,在它們存在的大部分時間里,它們的體型從10-70公斤不等,相當于一只大火雞到一只小鴕鳥的大小,然后在它們采用一種非凡的新飲食方式 - 吃螞蟻的同時,迅速下降到雞的大小。

阿爾瓦雷斯龍生活在侏羅紀晚期至白堊紀晚期(1.6億至7000萬年前),分布在世界許多地方,包括現在的中國、蒙古和南美區域。它們在地球上的大部分時間都是細長的、兩腿的捕食者,以蜥蜴、早期哺乳動物和小恐龍為食。

布里斯托爾大學地球科學學院的Michael Benton教授說:"也許在白堊紀與其他恐龍的競爭加劇了。白堊紀是一個生態系統迅速發展的時期,最大的變化是有花植物的逐漸占領。開花植物完全改變了景觀的性質,然而恐龍大多不以這些新植物為食。但是它們讓昆蟲出現了爆炸式繁衍,包括螞蟻和白蟻。"

骨組織(骨組織學)取樣,身體質量的演變和阿爾瓦雷斯索羅亞的爆炸性多樣化。

這種生態系統的重組被稱為白堊紀陸地革命,標志著現代風格的森林和林地的出現,有各種各樣的植物和動物,包括專門為新花授粉并以其葉子、花瓣和花蜜為食的昆蟲。

許多阿爾瓦雷斯龍標本的一個關鍵問題,特別是雞大小的標本,是要確定它們都是成年的體態。"一些骨架顯然來自青少年,"共同作者、骨骼組織學專家Qi Zhao博士說,"我們可以從骨骼的切片中看出這一點。這些顯示了恐龍死亡時的年齡,這取決于骨骼中生長環的數量。我們能夠確定一些標本來自嬰兒和少年,所以我們把它們排除在計算之外。"

吃螞蟻可能看起來是恐龍的一種驚人的飲食習慣。"多年前,當Mononykus的手臂從蒙古被報道出來時,這就被提出來了,"華盛頓特區的James Clark教授說,他是這篇論文的共同作者,也是最早從蒙古發現微小的阿爾瓦雷斯龍的人之一。"Mononykus是小型阿瓦雷茲龍之一,只有大約1米長,但可能有4-5公斤重,可以被看成是一只大小合適的圣誕火雞。它的手臂短而粗壯,除了一根手指被改造成短釘外,其他手指都已喪失。它看起來像一只沖勁十足的小臂,不適合抓東西,但非常適合在白蟻丘的側面打一個洞。"

"有趣的是,阿爾瓦雷茲龍恐龍開始時的體型確實不小,也不是食蟻獸,"南非的Jonah Choiniere教授說,他是本文的共同作者,率先在中國發現了最早的阿爾瓦雷茲龍。"它們的祖先,如Haplocheirus相對較大,接近于小鴕鳥的大小,它們鋒利的牙齒、靈活的前肢和大眼睛表明它們有混合的飲食。"

秦子川采集了所有身體尺寸的測量數據,并將這些數據繪制在阿爾瓦雷斯龍的進化樹上。"我的計算表明,在它們存在的最初9000萬年里,身體尺寸是如何上下波動的,從火雞到鴕鳥大小,平均為30-40公斤,然后,在9500萬年前,他們的身體大小突然下降到5公斤,他們的爪子形狀也從抓取和切割變成了挖洞。"

"這是一個非常奇怪的結果,但它似乎是真的,"北京的徐星教授說,"所有其他的恐龍都在變得越來越大,但是有一組食肉動物卻在小型化,這與生活在樹上和飛行有關。他們最終成為鳥類。我們已經確定了第二個小型化事件--但它不是為了飛行,而是為了適應一種全新的飲食,從肉食轉為白蟻。"

相關報道:阿爾瓦雷斯龍類快速小型化和適應性輻射研究進展

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:中生代被稱為“巨龍的時代”,部分恐龍巨大的體型也一直是科學研究和大眾傳媒的雙重熱點。然而,并不是所有的恐龍都是龐然大物,反而部分恐龍的小型化,被認為與許多關鍵類群起源與演化有關。其中鳥類及其祖先的小型化過程得到了較為詳細的研究,一般認為它們的小型化與適應飛行和新的生態環境有關。然而,另一類同樣經歷體型小型化的獸腳類恐龍——阿爾瓦雷斯龍類恐龍,此類恐龍被發現以來一直缺少詳細研究。

阿爾瓦雷斯龍類化石在亞洲、歐洲和南北美洲都有分布,化石記錄從距今一億六千萬年左右的晚侏羅世,一直延續到白堊紀末期,與大部分非鳥恐龍一起滅絕。然而,這類恐龍的化石數量非常稀少,標本保存普遍較差,因此直至上世紀九十年代,才被科學家們正式報道了第一種阿爾瓦雷斯龍類恐龍。自2010年起,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐星研究員領導的國際科研團隊研究報道一系列重要的阿爾瓦雷斯龍類化石材料,團隊內趙祺副研究員指導學生收集了關于這類恐龍的骨組織學資料和相關測量數據,構建了目前最大的阿爾瓦雷斯龍類骨組織學資料庫。近日,基于這些骨組織學數據,來自中國、英國、美國和南非的科學家們在國際知名學術期刊《當代生物學》(Current Biology)雜志合作發表了關于阿爾瓦雷斯龍類迄今最詳盡的體型演化研究工作,并據此討論了此過程的速率和模式,以及可能導致此類恐龍小型化的具體原因。

進入白堊紀,隨著以顯花植物的出現為代表的白堊紀陸地革命的發生,生態環境發生巨變,相當多的獸腳類恐龍在這場“軍備競賽”當中,走上了大型化,甚至巨型化的道路,而僅有以鳥類為代表的少數演化支系體型逐漸變小。如果僅參考已發表的阿爾瓦雷斯龍類化石標本,從晚侏羅世到晚白堊世早期的成員體型要相對晚白堊末期的成員體型大很多,而后者甚至是體型最小的幾類非鳥恐龍。雖然學界之前對阿爾瓦雷斯龍類體型演化過程是一個小型化過程是大致認同的,但對此小型化過程出現的時間,演化的速率以及可能的原因都鮮有了解。甚至一些學者認為也不能排除所謂小體型的阿爾瓦雷斯龍類可能是其他大體型恐龍的幼年個體的情況。

此次研究工作基于徐星研究員課題組收集的骨組織學資料,以及其他與化石標本個體發育相關的形態學數據,對所有已發表的阿爾瓦雷斯龍類恐龍的正型標本進行了個體發育階段的評估。個體發育階段確定之后,結合獸腳類恐龍體重估算公式,在去除幼年標本的影響情況下,得到了一個阿爾瓦雷斯龍類“成年體重數據集”。這樣,可以避免標本個體發育差異對體重估計結果的影響,為進一步準確的進行阿爾瓦雷斯龍類體型演化研究鋪平了道路。

在獲得阿爾瓦雷斯龍類“成年體重數據集”之后,本研究采用宏觀演化領域最新的幾種祖先狀態恢復方法,恢復了阿爾瓦雷斯龍類演化樹上祖先節點的體重狀態,并估算了所有阿爾瓦雷斯龍類共同祖先體重約為23千克。本研究發現阿爾瓦雷斯龍類的小型化過程是單源的,其始末時間和速率也得到了科學估計。研究發現這個小型化過程主要發生在距今一億一千萬年到八千五百萬年之間,速率非常之高,在僅兩千五百萬年的時間內,平均體重下降了超過兩個數量級。同時,本研究也注意到伴隨著阿爾瓦雷斯龍類體型小型化,晚白堊世的成員多樣性反而顯著增加,超過之前的三倍。因此,本研究引入演化模型檢測的方法,通過比較不同的演化模型擬合參數來選擇最合適用來描述這個演化過程的模型。研究顯示這個小型化過程最容易被奧恩斯坦-烏倫貝克(Ornstein-Uhlenbeck)模型所解釋。此結果指示了在阿爾瓦雷斯龍類在演化過程中,存在兩個大小不同的“最適體型范圍”,在阿爾瓦雷斯龍類演化的早期,最適體型范圍是5-50千克,而后期最適體型范圍縮減到了0.5-5千克。這意味著阿爾瓦雷斯龍的體型小型化過程是一個從較大的體型范圍快速地“躍遷”到另一個更小的體型范圍的過程,而不是緩慢逐漸變化的。

有趣的是,在生物界當中這種“躍遷”往往與特定的演化事件相關,也就是存在某一種或多種原因導致了“躍遷”的發生。對于阿爾瓦雷斯龍類來說,這個原因是什么呢?

此次研究得到了阿爾瓦雷斯龍類體型小型化過程的準確時間范圍,也讓探尋上述問題的答案成為了可能。阿爾瓦雷斯龍類體型小型化發生的距今一億一千萬年到八千五百萬年之間這段時間,恰逢徹底改變陸地生態系統的重大環境事件——白堊紀陸地革命的發生。伴隨顯花植物的繁盛,真社會性昆蟲(如白蟻,螞蟻和蜜蜂)開始大規模輻射,這勢必創造了許多全新的生態位。

晚期的小型阿爾瓦雷斯龍類具有很多類似現生專性食蟻動物的形態學特征,如直且粗大的前肢指爪,雖短卻非常強壯的前肢骨骼,門齒空缺的吻部(為伸出細長舌頭沾食蟻類提供空間)等。另外根據對現生動物研究,由于能量傳遞效率的限制,專一的蟲食性會把動物的體型限制在一個非常小的范圍之內,這也從另一個角度與本研究發現的阿爾瓦雷斯龍類恐龍的“躍遷”式小型化相吻合。

基于阿爾瓦雷斯龍類的解剖學特征,前人對阿爾瓦雷斯龍類可能的食蟻性有過猜測,但最早的阿爾瓦雷斯龍類化石記錄出現在晚侏羅世,早于以白蟻為代表的真社會性昆蟲的廣泛分布的時代,在時間上無法對應。本研究證明阿爾瓦雷斯龍類的小型化過程可能是一個伴隨生態位從肉/雜食性轉換到蟲食性的快速小型化過程,時間上也與真社會性昆蟲的適應性輻射相互吻合,進一步的支持了晚期的小型阿爾瓦雷斯龍類可能是專一的食蟻動物的觀點。當然,要具體證明阿爾瓦雷斯龍類食蟻假說,尚需要更多來自功能學和生態學的證據。

該研究由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、英國布里斯托大學、美國喬治華盛頓大學和南非金山大學合作完成。英國布里斯托大學麥克·本頓教授和中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐星研究員聯合指導的在讀博士生秦子川為論文第一作者,徐星研究員為通訊作者。研究得到國家自然科學基金、英國牛頓高級訪問學者基金、南非國家研究基金和倫敦地質學家協會青年地質學者基金等資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.06.013

作者:時尚

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)