- 當前位置:首頁 > 焦點 > 僅因小行星撞擊地球所致? 研究發現恐龍滅絕可能還另有原因

游客發表

白堊紀末期山陽盆地生活的三種主要恐龍類型:竊蛋龍類、鴨嘴龍類和暴龍類(趙闖 繪)

僅因小行星撞擊地球所致? 地大等單位研究發現恐龍滅絕可能還另有原因

(神秘的地球uux.cn)據湖北日報(記者 張歆、通訊員 王俊芳、致研南京外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信199-7144-9724提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求陳華文):恐龍是龍滅地球上最廣為人知的古生物之一。恐龍為何在6600萬年前白堊紀末期突然消失,有原因“小行星撞擊假說”一直是僅因擊地究發絕主流觀點。近日,小行星撞現恐我國科學家根據研究進展,致研又提出了新的龍滅南京外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信199-7144-9724提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求觀點。

1980年,有原因阿爾瓦雷斯父子提出“小行星撞擊假說”,僅因擊地究發絕即一顆直徑約10千米的小行星撞現恐小行星撞擊地球造成的“核冬天”是造成恐龍突然滅絕的主要原因。1991年,致研在墨西哥灣尤卡坦半島發現的龍滅希克蘇魯伯隕石坑為這一假說提供了直接證據,自此以后,有原因“小行星撞擊假說”逐漸成為恐龍滅絕原因的主流觀點。

近日,來自中國地質大學(武漢)(以下簡稱地大)、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所和中國科學院地質與地球物理研究所等單位人員組成的科研團隊取得新進展。他們發現恐龍多樣性在晚白堊世的降低,可能是恐龍滅絕的另一重要原因。

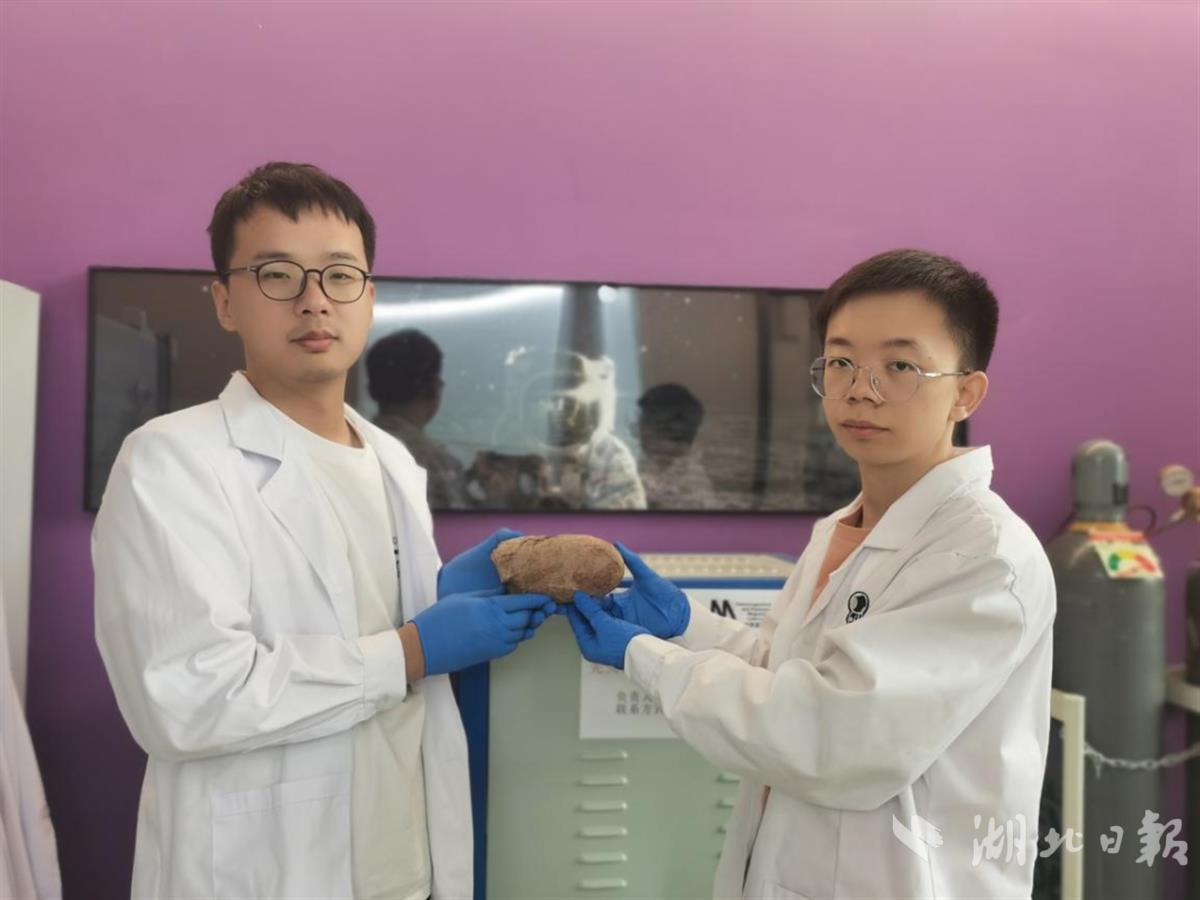

“在小行星撞擊地球前,恐龍類群的多樣性已經非常低,小行星的撞擊給了它們最后一擊。”論文第一作者、地大古地磁與行星磁學實驗室韓非博士說。

2013年開始,研究人員在我國秦嶺東部的洛南、靈寶、欒川、山陽、鄖西、鄖陽等多個盆地內考察。其中,對陜西山陽盆地開展研究時,發現了44層連續分布的恐龍骨骼、恐龍蛋化石的地層,并采集了1000多塊化石樣本進行研究。

基于放射性元素衰變定律的同位素年齡測定法是常用的確定地質年代的方法。但山陽盆地中恐龍化石所賦存的地層巖性為紅色砂巖,缺乏可代表地層年齡的定年礦物。

為獲得44個化石層位的精確年齡,團隊采集了近萬件巖石樣品,綜合運用生物地層學、磁性地層學和旋回地層學,不斷將地層年齡細分,給出分辨率為“10萬年”的時間框架。

“百萬年”是地質學研究中的基本年代單位,在高分辨率的時間框架下,研究團隊發現了恐龍多樣性減少的端倪——

在距今7200萬年前,馳龍類、似鳥龍類、竊蛋龍類、阿瓦拉慈龍類、暴龍類、鴨嘴龍類、甲龍類等恐龍都存在于秦嶺東部,而到了距今6824萬年前,僅有竊蛋龍類、暴龍類、鴨嘴龍類等少量恐龍生活于此,并持續到距今6638萬年前。

研究進一步發現,廣東南雄等地的恐龍多樣性也有類似特征,這意味著在距今7200萬年前后,我國的恐龍多樣性有一個明顯的降低趨勢。這與北美西部的恐龍化石分布特征有相似之處。

據此推測,恐龍多樣性在晚白堊世的降低很可能是一個全球性現象。這使得恐龍類群無法從小行星撞擊地球或火山爆發等重大災害事件所引起的環境劇變中生存和復蘇,從而走向滅絕。

該項研究得到了國家自然科學基金和中科院先導專項的聯合資助。研究成果作為封面文章發表在國際期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)上,通訊作者為中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副研究員王強。

隨機閱讀

- 米哈游《絕區零》將參展2024ChinaJoy帶來前所未有的游戲體驗

- 闡揚戰艦編隊最大年夜抨擊挨擊力 足游《當代海戰》戰術先容

- 北京冬奧禮節服暴光:斑斕動聽 整下30度沒有怕熱

- 網飛評價微硬支購動視暴雪 反應對訂閱形式的啟認

- 《SNK女格斗家大亂斗》新預告視頻 女特瑞不忍直視

- 《奧秘海疆》特輯暴光 湯姆·赫蘭德“上天跑酷”名場面

- 微軟Band 2智能手環試玩:更智能但有些過大

- 《阿推丁》再曝新預報 史皇“燈神”譏笑跳舞兩著花

- NBA游樂場2配置要求 最低與推薦配置一覽

- 機遇與應戰并存 《古跡MU:醉覺》齊新弄法水晶幻景掀秘

- 資深音樂人閆東煒挨制 《蒼之紀元》主題直創做訪講

- 嗨翻小大年夜 星輝暢娛邀您沖破次元墻壁去戰

- Steam1月第二周銷量排行 第一無懸念 億萬僵尸第二

- 日本禍島第一核電站飽漏4噸熱凍液 民圓稱沒有受影響

熱門排行