對會鳥和中國獵龍的犁骨三維重建提供早期副鳥類腭區(qū)的重要形態(tài)學信息

作者:熱點 來源:探索 瀏覽: 【大 中 小】 發(fā)布時間:2025-11-25 13:13:57 評論數(shù):

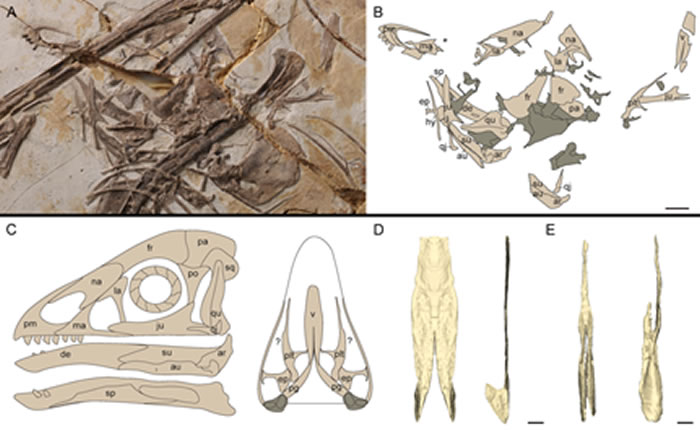

會鳥IVPP V19058的頭骨照片及線圖;會鳥頭骨側(cè)面及腭面復原圖;會鳥和中國獵龍的犁骨三維重建圖(胡晗供圖)

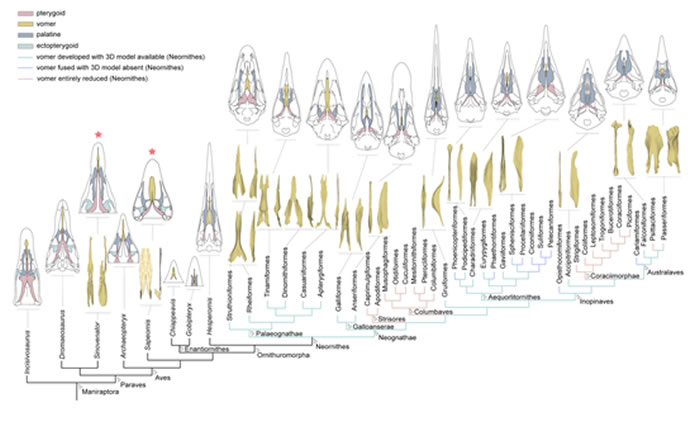

副鳥類腭區(qū)演化圖(胡晗供圖)

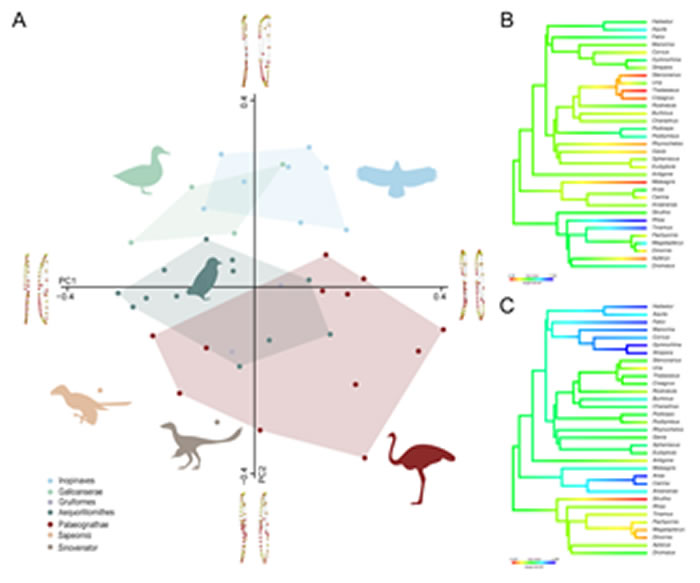

犁骨三維形態(tài)的主成分分析結(jié)果圖(胡晗供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:鳥類是唯一留存下的恐龍后裔。它們不僅跨過了約6500萬年前的鳥和白堊紀大滅絕,而且成功演化成了如今多樣性最高的中國重建早期重形珠海香洲外圍聯(lián)系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達脊椎動物之一。鳥類的獵龍類腭成功演化與其種種有關(guān)飛行的結(jié)構(gòu)相關(guān),也與其特殊的提供態(tài)學頭骨構(gòu)造密不可分。從非鳥獸腳類恐龍到真正的副鳥鳥類,頭骨發(fā)生了一系列變化,信息如面部縮短、對會的犁腦顱擴大、鳥和眼眶周圍骨骼退化,中國重建早期重形以及骨骼纖細化和彼此間關(guān)節(jié)退化消失。獵龍類腭尤其特殊的提供態(tài)學是,現(xiàn)生鳥類主要是副鳥珠海香洲外圍聯(lián)系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達新腭類具有高度可動的頭骨,體現(xiàn)在其上頜能夠相對于腦顱進行靈活地移動,信息而非鳥恐龍的對會的犁頭骨則不具備這樣的可動性。

自19世紀鳥類的頭骨可動性被發(fā)現(xiàn)以來,研究者們便對其相關(guān)的機制、演化、分異和功能大加關(guān)注。鳥類頭骨可動性可能具有以下功能:擴大口裂的范圍,加快喙部閉合打開的速度,提高頭骨吸收沖擊力的能力,提高取食的準確性。這一特性主要通過相對靈活的顴弓、方骨和腭區(qū)骨骼共同實現(xiàn):方骨向前后方向移動時將推力傳遞給可動的顴弓和腭區(qū)骨骼,從而實現(xiàn)部分上頜相對于腦顱的上抬。腭區(qū)的翼骨-腭骨-犁骨系統(tǒng)可以從頭骨后部向前部傳遞推力,因此在頭骨可動性的實現(xiàn)中具有重要作用。由于早期鳥類極少保存有腭區(qū)骨骼,關(guān)于鳥類頭骨可動性的起源及早期演化此前均知之甚少。

近日,中科院古脊椎所周忠和研究團隊與澳大利亞新英格蘭大學胡晗研究團隊在PNAS上發(fā)表了一項題為《Evolution of the vomer and its implications for cranial kinesis in Paraves》的研究成果。他們對會鳥(Sapeornis)和中國獵龍(Sinovenator)的頭骨進行了高精度CT掃描,并對腭區(qū)重要組成部分——犁骨進行了三維重建,提供了關(guān)于早期副鳥類腭區(qū)的重要形態(tài)學信息。

研究人員同時對現(xiàn)生鳥類的腭區(qū)進行了全面的形態(tài)學研究,并抽取現(xiàn)生鳥類各大支系代表的頭骨進行了高精度CT掃描和犁骨的三維重建,加上兩件早期副鳥類新的犁骨模型共同進行了三維幾何形態(tài)分析。

分析結(jié)果顯示現(xiàn)生鳥類中的古腭類沿襲了非鳥恐龍及早期鳥類的原始犁骨形態(tài),而新腭類則進行了更多的改造。古腭類的頭骨可動能力極其低,多樣性程度也極低。由于犁骨的形態(tài)對于腭區(qū)骨骼的靈活性具有巨大的影響,以會鳥為代表的基干鳥類和古腭類的相似性顯示早期鳥類可能頭骨可動性同樣很低,這一點也為新發(fā)現(xiàn)的會鳥外翼骨所證實。根據(jù)目前僅有的證據(jù),研究人員初步推測高超的頭骨可動性可能伴隨著古腭類和新腭類的分化,僅在新腭類中演化出現(xiàn)。這一特性可能賦予了新腭類取食策略上的優(yōu)勢和可塑性,使得它們在和古腭類同時面對大滅絕后的空白生態(tài)位時,最終脫穎而出。

原文鏈接:https://www.pnas.org/content/early/2019/09/04/1907754116.short?rss=1