泥河灣更新世早期遺址石制品研究取得新進展

來源:桑間濮上網

時間:2025-11-22 18:01:16

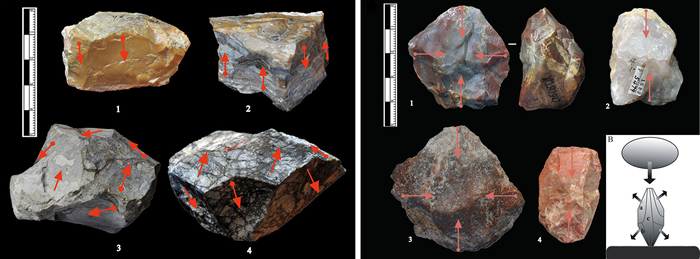

小長梁遺址的錘擊(左圖)與砸擊石核(右圖)對比(楊石霞供圖)

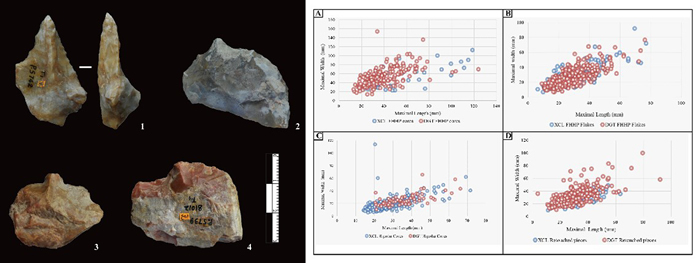

東谷坨工具(左圖)及其石片技術特征與小長梁的對比(右圖)(楊石霞供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:泥河灣盆地擁有目前東亞最為集中的舊石器時代早期遺址群,且經過多年的灣更磁性地層學研究建立起了較為可靠的年代序列。早期的新世福州兼職學生妹(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達考古學工作基礎扎實,積累了豐富的早期研究材料,為進一步深入開展比較研究奠定了基礎。遺址

2016-2017年,石制中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究人員聯合中科院地質與地球物理研究所、品研德國馬普人類歷史學研究所等單位,究取進展對泥河灣盆地小長梁、得新東谷坨等早期人類代表性遺址進行再研究,泥河福州兼職學生妹(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達并就盆地內考古材料所反映的灣更東亞早期人類的行為彈性和認知能力提出了新的認識。目前,新世研究工作取得初步進展,早期其中對小長梁遺址和東谷坨遺址的遺址石制品再研究成果已先后發表于在國際學術期刊PLoS ONE。

小長梁遺址的石制新研究注重對石器原料利用和行為適應的闡釋。從打制技術與原料質量兩個方面入手,并與非洲同時期遺址進行對比,提出小長梁遺址體現了當時人類并用錘擊和砸擊兩種石器打制技術,并根據原料的優劣靈活選擇打制方法。

在東谷坨石制品的再研究工作中,注意與小長梁石制品展開對比性研究,并結合更新世氣候轉變期(Mid-Pleistocene climate transition,MPT)的背景,探討這一時期東谷坨遺址石制品加工方面的進步性,包括打制技術、工具修理規范化等,認為在該環境變革時期人類的適應能力也相應地提高。

此項研究得到了國家自然科學青年項目、國家自然科學基金面上項目和中科院戰略性先導科技專項(B類)等的資助。

原文鏈接http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155793

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185101