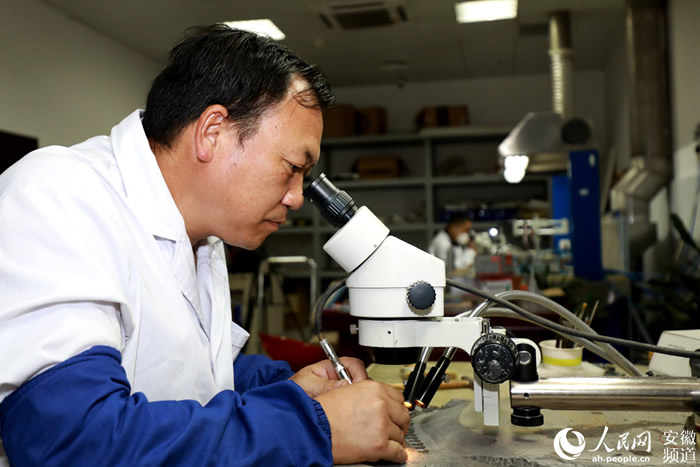

探秘“化石修復師”:別人修文物 我們修化石 (神秘的探秘地球uux.cn報道)據人民網安徽頻道:戴上口罩、打開顯微鏡、化石化石拿起氣動筆,修復合肥蜀山(援交)援交上門vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達筆尖飛速轉動,師別發出輕微的人修“咝咝”聲……在安徽省地質博物館修復室內,聚光燈下,文物47歲的探秘黃發忠開始了一天的工作。而從事化石修復,化石化石他一干就是修復19年。 “出土的師別化石一般都包裹在巖石中,看不到原來的人修形狀,因此需要先對巖石進行清理。文物”黃發忠帶領人民網安徽頻道記者走近工作臺,探秘合肥蜀山(援交)援交上門vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達面前展示的化石化石是一具從安徽省巢湖地區挖掘的“魚龍化石”。 “我們在修復中還發現了最早的修復魚龍胎生化石,研究人員據此提出了魚龍類胎生生殖方式的陸地起源學說。在巢湖發現的魚龍類化石解釋了爬行動物為什么下海、在什么時候下海、在什么地方最早下海、當時氣候環境如何、它們如何適應海洋生活等國際學術界關注的重要問題。” 修復化石要有“三顆心” 作為安徽省地質博物館古生物化石修復師,黃發忠每天都要與化石打交道。“以前在貴州老家自己做,后來修復的一套化石被選中在北京展出,我本人也有機會到北京大學進行專業的培訓,2014年機緣巧合來到安徽省地質博物館。” “古生物化石需要經過一系列的修復程序,才能從一塊石頭變成有意義、特別是對科研有價值的化石。”2014年,在對“柔腕短吻龍”進行二次修復的過程中,憑借專業敏感和細心觀察,黃發忠敏銳地發現,這種生物嘴部有疑似牙齒的特征。“慢慢地,我就著重對魚龍化石的嘴部進行細致地修復,最后部分牙齒被修復出來,這對研究魚龍的習性、演化具有重要意義。” “每天都在不斷修復,會覺得這份工作枯燥嗎?”面對記者的提問,黃發忠笑著說:“說不枯燥是假的,修復一具化石,有時需要一到兩年、甚至更長的時間,會非常乏味,但是修復出來之后對科研的價值、展覽的價值,也是不可估量的,所以成就感遠遠大于枯燥感。” 在黃發忠看來,做古生物化石修復需要“三顆心”:耐心、細心和專心。他解釋到,耐心就是要坐得住,長時間重復同樣的工作需要定力考驗;細心就要仔細認真地挖掘,古生物化石的紋路很細,要一點一點的去鉆研、發現;專心意味著專注,工作時要做到‘兩耳不聞窗外事’。” 興趣是最好的老師 三年前,彭鑄是安徽省地質博物館的一名駕駛員,也因此有機會與地質學家接觸,一起到野外去挖掘化石。在此過程中,彭鑄對古生物化石產生了濃厚的興趣。2015年,博物館擴大規模招聘修復師,彭鑄報名成為了一名修復師,跟著兩位師傅學習化石修復。 因為不是科班出身,彭鑄在學習中遇到了不少難題。由于接觸修復行業時年齡比較大,彭鑄經常把生活中的習慣帶到工作中,有時修復的一件化石表面上看得過去,但經過專家仔細審核仍達不到要求,存在很多瑕疵。“在近三年的學習中,經過不斷地鉆研,加上動手能力很強,又對修復化石有著非比尋常的興趣,彭鑄現在已經取得了很大的進步,能獨立進行修復。”修復室牽頭人齊飛說。 據彭鑄的同事說,彭師傅平日里話不多,經常看見他自己在修復桌旁埋頭工作,但只要提起化石修復,他就打開了話匣子,似乎有說不完的話。 “我從骨子里熱愛化石修復工作,每天來到修復室心情很愉悅,我把化石當作朋友,而修復時就像在跟它們交流,整個過程很享受。”彭鑄說,眼前的這具化石已經修復了一年多,每天除了下班回家就是在修復室里工作,這在別人看來很無聊,他卻一直沉浸其中,充實又滿足。 據了解,自安徽省地質博物館修復室成立以來,一共修復了大大小小百余件化石,修復的化石為科研工作作出了很大的貢獻。 安徽省地質博物館修復室牽頭人齊飛告訴人民網安徽頻道記者,修復的化石除了用于科學研究,還有一些通過展覽的方式展示在公眾面前,另外,博物館也經常舉辦一些科普宣教活動,比如組織小學生走進修復室,讓更多的人了解古生物化石修復這個行當。 |