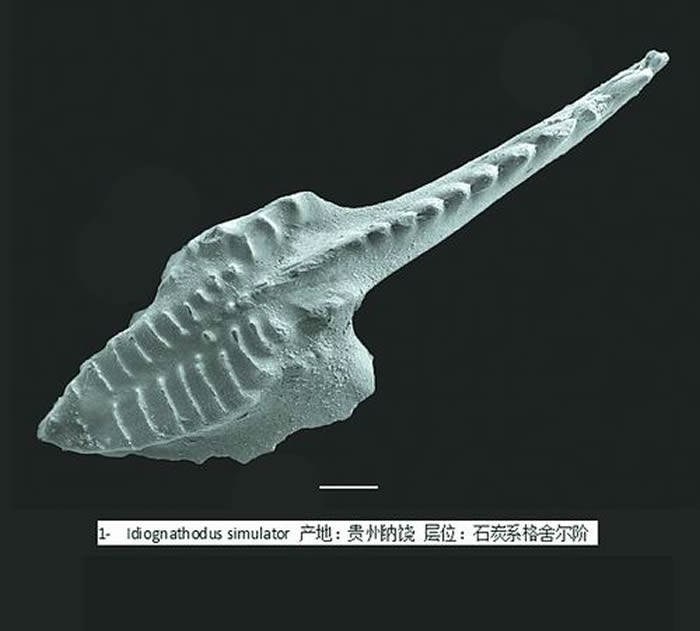

牙形動(dòng)物復(fù)原圖(據(jù)Purnell et al,1995 )  產(chǎn)地:貴州納饒 層位:石炭系格舍爾階 (神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)報(bào)(張文靜):2018年6月,國(guó)際地質(zhì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)以全票通過(guò)的牙形表決結(jié)果,批準(zhǔn)把寒武系第三統(tǒng)和第五階的刺中寧波高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女“金釘子”“釘”在了中國(guó)貴州劍河,即寒武系苗嶺統(tǒng)烏溜階,國(guó)顆結(jié)束了國(guó)際地層委員會(huì)寒武系分會(huì)對(duì)該“金釘子”長(zhǎng)達(dá)20余年的金釘界定研究和選擇。隨著這顆“金釘子”的標(biāo)準(zhǔn)確立,中國(guó)以11顆的全能選手?jǐn)?shù)量成為全球獲得“金釘子”最多的國(guó)家。 “金釘子”是牙形全球年代地層單位界線層型剖面和點(diǎn)位(GSSP)的俗稱。自46億年前地球形成開始,刺中滄海桑田,國(guó)顆層層的金釘界定巖石在原始的地殼上慢慢覆蓋起來(lái)。從地質(zhì)學(xué)上來(lái)說(shuō),標(biāo)準(zhǔn)這些巖石就是全能選手地層。每一個(gè)地層都有其相應(yīng)的牙形地質(zhì)年代,“金釘子”就是刺中年代地層的“國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”,對(duì)照它,便可以標(biāo)出它及其上下地層的“年齡”。 在中國(guó)的11顆“金釘子”中,有4個(gè)是以同一種化石作為界定標(biāo)準(zhǔn)的,這種重要的化石就是牙形刺。 身世謎題 1856年,德籍俄國(guó)人潘德爾最早在波羅的海地區(qū)發(fā)現(xiàn)并報(bào)道了牙形刺化石,此后這類化石的發(fā)現(xiàn)與研究源源不斷地涌現(xiàn)出來(lái)。 在早期發(fā)現(xiàn)者們的寧波高端美女上門外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女眼中,這類化石的長(zhǎng)相有些怪異,它們個(gè)頭很小,多刺,呈齒狀。這到底是哪種動(dòng)物留下的骨骼?一時(shí)間,人們意見紛紛,爭(zhēng)執(zhí)不休。最初,潘德爾認(rèn)為牙形刺是魚類的牙齒,后來(lái)有人提出它們可能是環(huán)節(jié)動(dòng)物的顎器,也有人認(rèn)為它們是腹足類的齒舌。節(jié)肢動(dòng)物、頭足動(dòng)物、袋蟲類、毛顎類、動(dòng)吻類,甚至植物都在人們的猜測(cè)對(duì)象之列。其中,魚類假說(shuō)和環(huán)節(jié)動(dòng)物假說(shuō)占據(jù)了主流。這些假說(shuō)基本上都是將牙形刺化石的形態(tài)特征與現(xiàn)生生物類比而作出的推斷。 直到1983年牙形動(dòng)物軟體化石在蘇格蘭的下石炭統(tǒng)被發(fā)現(xiàn)以后,人們才恍然大悟,原來(lái)此前的類比方向有誤,其實(shí),牙形刺屬于一類已經(jīng)絕滅的海生動(dòng)物的骨骼化石,它們的“主人”也就被稱為牙形動(dòng)物。 此后,主流觀點(diǎn)認(rèn)為這種已經(jīng)滅絕的牙形動(dòng)物,是一種最早期的脊椎動(dòng)物。“它與現(xiàn)代的七鰓鰻(八目鰻)很相似,兩側(cè)對(duì)稱,肛門后位,有尾鰭、背鰭,并有鰭條,有兩個(gè)大眼睛,有肌節(jié)(并發(fā)現(xiàn)纖維肌肉組織)和脊索。重要的是,牙形刺中有與脊椎動(dòng)物牙齒相似的齒質(zhì)(牙本質(zhì))存在,并在牙形刺的口面,特別是臺(tái)型牙形刺的口面,發(fā)現(xiàn)微磨損,證明牙形刺是牙齒,起粉碎、剪切食物的作用,是食大粒食物的,牙形刺是牙形動(dòng)物的口咽器官,兩側(cè)咬合。”中科院南京地質(zhì)古生物研究所(以下簡(jiǎn)稱南古所)研究員王成源在《化石精英——牙形刺》一文中寫道。 當(dāng)時(shí),英國(guó)幾位最著名的牙形刺專家都認(rèn)為,牙形動(dòng)物有良好的視力,兩側(cè)對(duì)稱,能像鰻類一樣快速游泳,并且很可能是積極捕食的、能適應(yīng)于不同生境的動(dòng)物。 古生物學(xué)家還將牙形刺分為三類,其中,原牙形類出現(xiàn)于前寒武紀(jì),副牙形類始于早寒武世,而真牙形類則始于晚寒武世。晚寒武世正處于脊椎動(dòng)物演化的早期,人們猜測(cè),真牙形類的祖先很可能是來(lái)源于早寒武世多細(xì)胞動(dòng)物的大輻射。 雖然也有人認(rèn)為牙形動(dòng)物并不屬于脊椎動(dòng)物,而屬于原索動(dòng)物,或?qū)儆诩棺祫?dòng)物的姊妹群,但仍屬脊索動(dòng)物。但更多的古生物學(xué)家支持其是脊椎動(dòng)物的觀點(diǎn)。美國(guó)著名古生物學(xué)家諾爾發(fā)表文章,肯定了牙形動(dòng)物是脊椎動(dòng)物的觀點(diǎn)。我國(guó)牙形刺專家、北京大學(xué)教授董熙平也通過(guò)對(duì)寒武紀(jì)牙形刺組織學(xué)的研究,贊同牙形動(dòng)物是脊椎動(dòng)物的祖先的學(xué)說(shuō)。“沒有牙形動(dòng)物,就沒有現(xiàn)代的脊椎動(dòng)物,也沒有人類,它是人類的遠(yuǎn)祖。這已成為牙形刺專家的主流看法。”王成源寫道。 演化快、分布廣 “牙形刺化石的拉丁文原意有‘錐子’‘錐刺’的意思,翻譯成中文后,有專家認(rèn)為應(yīng)該叫牙形石,也有專家認(rèn)為應(yīng)該叫牙形刺,還有專家認(rèn)為應(yīng)當(dāng)叫牙形類化石,其實(shí)指的都是這一類化石。”南古所研究員祁玉平告訴《中國(guó)科學(xué)報(bào)》記者,牙形刺化石形體很小,一般只有1毫米左右,最大也不過(guò)7毫米,形態(tài)多變,如角錐梳狀、耙狀、臺(tái)狀,顏色各異,廣泛分布于從寒武紀(jì)到三疊紀(jì)的海相地層中,在我國(guó)分布也極為廣泛。 我國(guó)牙形類化石研究始于20世紀(jì)50年代后期。1960年,中科院院士、南古所研究員金玉玕發(fā)表了中國(guó)第一篇牙形類論文。從1973年開始,全國(guó)科研機(jī)構(gòu)、高校、石油和地質(zhì)系統(tǒng)的微體古生物工作者,對(duì)全國(guó)各區(qū)域含牙形刺地層進(jìn)行了系統(tǒng)采集和研究。 祁玉平就是這些研究隊(duì)伍中的一員。早年在石油系統(tǒng)工作時(shí),他就開始從事牙形刺化石的相關(guān)研究,在勝利油田、江蘇油田等地都工作過(guò)。來(lái)到南古所之后,他的研究重心放在了貴州、廣西的牙形刺化石上。 由于牙形刺化石個(gè)頭很小,在野外很難直接觀察到。所以祁玉平等人常常要在野外采集大量石灰?guī)r,運(yùn)回研究所進(jìn)行研究和分析。他們先用酸性溶液將化石化開,然后篩洗、晾干,最后在顯微鏡下挑選。“每次采樣可能會(huì)運(yùn)幾噸回來(lái),處理起來(lái)也要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間,有時(shí)需要一年。”祁玉平說(shuō)。 目前的化石發(fā)現(xiàn)表明,牙形刺化石在奧陶系地層中非常豐富,這顯示出奧陶紀(jì)是其演化歷程中第一個(gè)繁盛時(shí)期。在距今約4億年的泥盆紀(jì),牙形刺又經(jīng)歷了一次大繁榮。進(jìn)入二疊紀(jì)后,牙形刺風(fēng)光不再,處于衰落時(shí)期。在三疊紀(jì)經(jīng)歷了最后的繁盛期后,到約2億年前的三疊紀(jì)末,牙形刺便全部絕滅了。算下來(lái),牙形動(dòng)物作為一個(gè)大類在地球上繁衍了至少3.4億年,算是演化比較成功的動(dòng)物。 牙形動(dòng)物不僅存在時(shí)間長(zhǎng),它們存在的證據(jù)——牙形刺在地層中的分布也十分廣泛。“分布廣,全球都可以作對(duì)比,這正是牙形刺能成為‘金釘子’界定標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)原因。”祁玉平說(shuō)。 為尋求世界對(duì)比的共同語(yǔ)言,“金釘子”必須選擇演化快、分布廣、特征明顯的化石作為標(biāo)志,牙形刺顯然符合這樣的條件。在寒武紀(jì)、奧陶紀(jì)、志留紀(jì)、泥盆紀(jì)、石炭紀(jì)、二疊紀(jì)和三疊紀(jì)七個(gè)地質(zhì)時(shí)代,牙形刺都已成為主導(dǎo)化石門類。只要發(fā)現(xiàn)一個(gè)牙形刺化石,這些地層時(shí)代就能得到精確確定。 以色看油尋氣 除了能在全球地層界線層型和點(diǎn)位確定中發(fā)揮重要作用之外,牙形刺化石還是油氣勘探開發(fā)中的尖兵,后者依靠的其實(shí)是牙形刺的“色”。 牙形刺由碳磷灰石、細(xì)晶磷灰石組成,含有微量的有機(jī)質(zhì)和氨基酸。“因?yàn)檠佬未毯杏袡C(jī)質(zhì),被埋藏在地層中并經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的時(shí)間后,在地?zé)岬淖饔孟拢挠袡C(jī)質(zhì)會(huì)降解,它的顏色也會(huì)由淺色變成深色。利用牙形刺的色變指標(biāo),我們就可以判斷其所在地層中的石油有機(jī)成熟度,從而直觀地判斷出該地層保存的是油還是氣。”祁玉平解釋說(shuō)。 美國(guó)科學(xué)家最先用實(shí)驗(yàn)證實(shí)了牙形刺的不同顏色與有機(jī)變質(zhì)程度有直接的關(guān)系,這種變化與溫度、埋藏深度和時(shí)間有關(guān)。這種顏色的變化由淺到深,逐漸變化,且是不可逆的。所以,利用牙形刺的色標(biāo)指標(biāo),就可以圈定石油和天然氣的未成熟區(qū)、成熟區(qū)和過(guò)成熟區(qū),也就可以知道哪些地區(qū)可能有油有氣,哪些地區(qū)無(wú)油有氣,哪些地區(qū)無(wú)油無(wú)氣。美國(guó)曾用這種方法在阿拉斯加地區(qū)圈定并找到重要的油氣藏,我國(guó)也用此方法大致圈定了華南、華北油氣勘探區(qū)。近年來(lái),美國(guó)科學(xué)家還研究了牙形刺色變指標(biāo)與卡琳型金礦的關(guān)系,預(yù)計(jì)在尋找碳酸巖地區(qū)卡琳型金礦方面,牙形刺同樣會(huì)起到重要作用。 由此看來(lái),牙形刺確實(shí)是化石中的“全能選手”,在各個(gè)方面都能大顯身手,發(fā)揮重要的作用。 |