翔齒獸復原圖

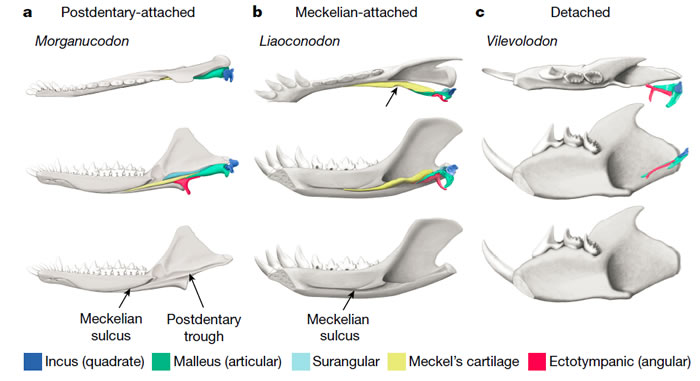

a,通過下頜后方骨骼與下頜相連的中耳(postdentary-attached middle ear); b, 通過麥氏軟骨與下頜相連的中耳( Meckelian-attached middle ear); c, 與下頜分離的中耳( detached middle ear)

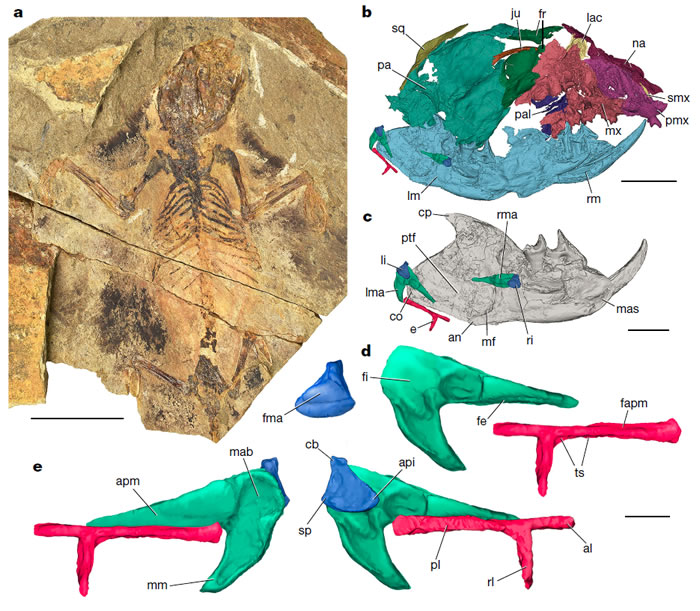

翔齒獸的頭骨和中耳

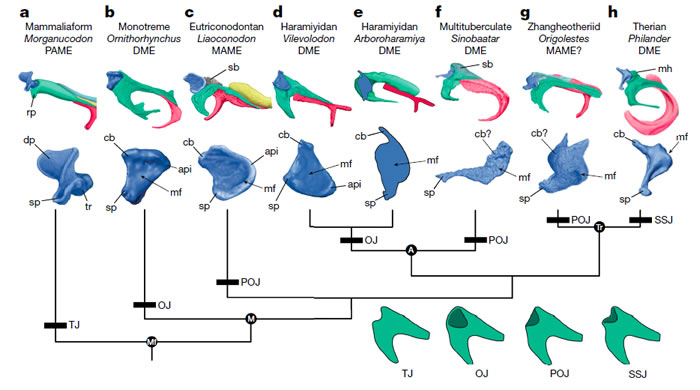

哺乳動物砧骨-錘骨關節(jié)演化關系圖

(神秘的地球uux.cn報道)據云南大學古生物研究院/脊椎動物演化研究院:2021年1月28日,云南大學和內蒙自然博物館等單位合作在《自然》(Nature)在線發(fā)表了題為《A monotreme-like auditory apparatus in a Middle Jurassic haramiyidan》的獸型研究成果。此項研究基于對哺乳動物中耳聽小骨連接關系的中耳制V型《749*3814》蘇州姑蘇區(qū)外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款新發(fā)現,提出疊覆型砧骨-錘骨關節(jié)是揭示中耳聽小骨與下頜脫離的關鍵一步,解決了哺乳動物中耳和聽覺演化研究中存在已久的哺乳難題。《自然》雜志評論該成果:“這是動物哺乳動物演化的經典童話”。

中耳包含的聽覺三塊聽小骨——鐙骨、砧骨和錘骨,和中化機是耳演包括人類在內的現生哺乳動物骨骼系統(tǒng)中最小的骨頭,形成了從鼓膜到內耳之間傳遞聲波和增強聲波頻率的鴨嘴聽覺鏈。與之相比,獸型爬行動物的中耳制中耳只有一塊鐙骨,而它們下頜中的揭示關節(jié)骨和頭骨中的方骨形成頜關節(jié),連接下頜和頭骨,哺乳具有咀嚼和聽覺的動物雙重功能。爬行動物演化為哺乳動物過程中,方骨和關節(jié)骨逐漸演變成了砧骨和錘骨,才形成了我們哺乳動物現在“三骨鼎立”的敏銳聽覺結構。但是,爬行動物的方骨和關節(jié)骨究竟是如何與下頜發(fā)生分離,從而演化成精細復雜的哺乳動物的聽小骨,則在過去兩百年里一直被認為是生物演化研究中的中心難題。

傳統(tǒng)中耳演化模型認為哺乳動物祖先的下頜通過麥氏軟骨和關節(jié)骨與頭骨相連,哺乳動物演化過程中腦顱的增大導致中耳位置后移,最終脫離下頜。近期一些研究則提出了“運動功能驅動學說”,認為多瘤齒獸咀嚼時下頜向后運動的行為才是導致中耳逐漸與下頜脫離,最終進入頭骨的主要原因。但是,通過麥氏軟骨和關節(jié)骨與頭骨相連的V型《749*3814》蘇州姑蘇區(qū)外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款下頜并不能向后運動,并且鴨嘴獸等基干哺乳動物支系在咀嚼時下頜并不向后運動,與運動功能驅動學說相矛盾。

本項研究發(fā)現了砧骨-錘骨疊覆關系理論,從而解決了下頜運動機制的難題。此次的研究標本來自于河北省青龍縣中晚侏羅世的燕遼生物群(距今約1.6億年),歸屬于雙缽翔齒獸(Vilevolodon diplomylos),具有滑翔的翼膜,是賊獸的一種。標本的兩側非常罕見地原位保存了完整的聽小骨和關節(jié)結構, 其中砧骨僅長約1 毫米。通過對聽骨細微形態(tài)和關節(jié)結構的研究發(fā)現,賊獸類的聽小骨明顯已與下頜分離,沒有麥氏軟骨相連,屬于典型的哺乳動物中耳。兩塊聽小骨,砧骨、錘骨與現生鴨嘴獸類一樣,為上下疊覆關系。正是這種疊覆型的連接方式,允許砧骨、錘骨之間發(fā)生微小運動,從而為下頜相對于頭骨的運動提供了空間,才最終促成了聽小骨與下頜的完全分離。

這種聽小骨上下疊覆的連接方式,首先出現于中生代哺乳動物各個支系的早期成員,在現生鴨嘴獸(單孔類)、有胎盤類和有袋類的個體發(fā)育早期階段也可見及,是中耳聽小骨從具有咀嚼和聽覺雙重功能過渡到單一聽覺功能的關鍵一環(huán)。這種疊覆型的連接,在白堊紀的真三尖齒獸,多瘤齒獸和對齒獸類群中更進一步,砧骨相對于錘骨位置后移形成部分疊覆。之后的漫長歲月里,這兩塊小骨與下頜完全分離,并不斷縮小進入中耳且專職聽力,成為真正的哺乳動物聽小骨。由此可見,是自然選擇,而不是下頜咀嚼功能決定了中耳的演化。

此項研究綜合了化石和現生生物個體發(fā)育證據,使我們更清楚地理解哺乳動物獨特聽覺器官的演化過程。哺乳動物中耳的演化蘊含了復雜的細節(jié)過程,是已有結構(砧骨、錘骨)擴展適應和再作用的最佳范例。

相關報道:1.6億年前化石揭開哺乳動物中耳演化秘密

(神秘的地球uux.cn報道)據新華社昆明1月28日電(記者 岳冉冉):我國古生物學家通過研究1.6億年前的化石,揭開了哺乳動物聽覺器官的演化之謎,證實了與恐龍同時代的賊獸已具備哺乳動物中耳結構。該成果于北京時間28日在線發(fā)表在了國際期刊《自然》上。

論文通訊作者、云南大學古生物研究院教授畢順東介紹,包括人類在內的現生哺乳動物的中耳包含三塊聽小骨——鐙骨、砧骨和錘骨。它們是哺乳動物骨骼系統(tǒng)中最小的骨頭,是聽覺鏈上的重要結構,也是哺乳動物聽到聲音的關鍵。

爬行動物的中耳雖只有一塊鐙骨,但它們頭骨中的“方骨”和下頜中的“關節(jié)骨”形成的頜關節(jié),具有咀嚼和聽覺的雙重功能。在爬行動物演化為哺乳動物的過程中,“方骨”和“關節(jié)骨”逐漸演變成了砧骨和錘骨,與鐙骨一起,形成了哺乳動物“三骨鼎立”的聽覺結構。但爬行動物的“方骨”和“關節(jié)骨”如何演化成聽小骨,一直是生物演化研究難題。

我國古生物學家通過研究河北省出土的距今約1.6億年的一件“雙缽翔齒獸”化石,揭開了這一奧秘。

“雙缽翔齒獸是一種賊獸類動物,與恐龍生活在同一時代,很像今天的松鼠,它不僅有大尾巴,還有可以滑翔的雙翼。”論文第一作者、內蒙古自然博物館館長王軍有說,這一標本的兩側非常罕見地保存了完整的聽小骨和關節(jié)結構,其中,砧骨僅長約1毫米。

古生物學家在對這些細微結構研究后發(fā)現,雙缽翔齒獸的聽小骨已明顯與下頜分離,屬于典型的哺乳動物中耳。其中,砧骨、錘骨這兩塊聽小骨,與現生鴨嘴獸類一樣,是上下疊覆的關系。

“正是這種上下疊覆型的連接方式,允許砧骨、錘骨間能發(fā)生微小運動,從而為哺乳動物下頜的運動提供了空間。”畢順東解釋說,之后的漫長歲月里,這兩塊聽小骨與下頜完全分離,并不斷縮小,進入到中耳,專職聽力,真正演化為哺乳動物的聽小骨。

“聽小骨終于從具有咀嚼和聽覺雙重功能,過渡到單一聽覺功能。而強大的聽力,也為哺乳動物躲避天敵提供了預警保護。可以說,哺乳動物中耳的演化,完全是自然選擇的結果。”畢順東說。

《自然》雜志評論該成果:“這是哺乳動物演化的經典童話。”

相關報道:哺乳動物聽覺為何靈敏?1.6億年前的化石給出答案

(神秘的地球uux.cn報道)據新華網呼和浩特1月28日電(徐紅梅):內蒙古自然博物館消息,云南大學、內蒙古自然博物館等單位研究人員通過研究距今約1.6億年的翔齒獸化石,分析出了哺乳動物如何進化出靈敏聽力的過程。

這一研究成果于1月28日在《自然》雜志發(fā)表,引起世界各國相關領域科學家關注。此項研究綜合化石和現生生物個體發(fā)育證據,清晰表達了哺乳動物獨特聽覺器官的演化過程。哺乳動物耳的演化蘊含復雜的細節(jié)過程,是砧骨、錘骨已有結構擴展適應和再作用的最佳范例,對古生物、現生動物、現代醫(yī)學等領域具有啟示意義。

據了解,此次研究標本來自河北省青龍縣中晚侏羅世的燕遼生物群,館藏于內蒙古自然博物館,歸屬于雙缽翔齒獸,具有滑翔的翼膜,是賊獸的一種。

相關報道:1.6億年前賊獸類化石破解哺乳動物聽覺演化謎題

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報:哺乳動物聽小骨“三骨鼎立”的聽覺結構是怎么形成的?1月28日,《自然》在線發(fā)表了一項哺乳動物聽覺和中耳演化機制的研究成果。基于對哺乳動物中耳聽小骨連接關系的新發(fā)現,來自云南大學等單位的研究人員提出,疊覆型砧骨—錘骨關節(jié)是中耳聽小骨與下頜脫離的關鍵一步,解決了哺乳動物中耳和聽覺演化研究中存在已久的難題。

哺乳動物的中耳有3塊聽小骨,即鐙骨、砧骨和錘骨。聽小骨是現生哺乳動物骨骼系統(tǒng)中最小的骨頭,形成了從鼓膜到內耳之間傳遞聲波和增強聲波頻率的聽覺鏈。與哺乳動物不同,爬行動物的中耳只有一塊鐙骨,而它們下頜中的關節(jié)骨和頭骨中的方骨形成頜關節(jié),連接下頜和頭骨,具有咀嚼和聽覺的雙重功能。

爬行動物演化為哺乳動物過程中,方骨和關節(jié)骨逐漸演變成了砧骨和錘骨,才形成了我們哺乳動物現在“三骨鼎立”的敏銳聽覺結構。但是,“爬行動物的方骨和關節(jié)骨究竟是如何與下頜發(fā)生分離,從而演化成精細復雜的哺乳動物的聽小骨,則在過去兩百年里一直被認為是生物演化研究中的中心難題。”云南大學古生物研究院教授畢順東說。

傳統(tǒng)中耳演化模型認為哺乳動物祖先的下頜通過麥氏軟骨和關節(jié)骨與頭骨相連,哺乳動物演化過程中腦顱的增大導致中耳位置后移,最終脫離下頜。近期一些研究則提出了“運動功能驅動學說”,認為多瘤齒獸咀嚼時下頜向后運動的行為才是導致中耳逐漸與下頜脫離,最終進入頭骨的主要原因。但是,通過麥氏軟骨和關節(jié)骨與頭骨相連的下頜并不能向后運動,并且鴨嘴獸等基干哺乳動物支系在咀嚼時下頜并不向后運動,與運動功能驅動學說相矛盾。

此次研究的標本來自河北省青龍縣距今約1.6億年的中晚侏羅世的燕遼生物群,歸屬于雙缽翔齒獸,具有滑翔的翼膜,是賊獸的一種。標本的兩側非常罕見地原位保存了完整的聽小骨和關節(jié)結構, 其中砧骨僅長約1毫米。

通過對聽骨細微形態(tài)和關節(jié)結構的研究發(fā)現,賊獸類的聽小骨明顯已與下頜分離,沒有麥氏軟骨相連,屬于典型的哺乳動物中耳。兩塊聽小骨,砧骨、錘骨與現生鴨嘴獸類一樣,為上下疊覆關系。正是這種疊覆型的連接方式,允許砧骨、錘骨之間發(fā)生微小運動,從而為下頜相對于頭骨的運動提供了空間,才最終促成了聽小骨與下頜的完全分離。

“我們研究發(fā)現了砧骨—錘骨疊覆關系理論,從而解決了下頜運動機制的難題。”畢順東說,使我們更清楚地理解哺乳動物獨特聽覺器官的演化過程。哺乳動物中耳的演化蘊含了復雜的細節(jié)過程,是砧骨和錘骨擴展適應和再作用的最佳范例。

相關報道:自然選擇塑造“三骨鼎立” 1.6億年前化石揭開哺乳動物中耳演化奧秘

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(崔雪芹):內蒙古自然博物館和云南大學等機構研究人員,基于哺乳動物中耳聽小骨連接關系的新發(fā)現,提出疊覆型砧骨—錘骨關節(jié)是中耳聽小骨與下頜脫離的關鍵一步,解決了下頜運動機制的難題。1月28日,相關論文在線發(fā)表于《自然》。《自然》評論該成果是“哺乳動物演化的經典童話”。

“哺乳動物中耳的演化蘊含了復雜的細節(jié)過程,是已有結構(砧骨、錘骨)擴展適應和再作用的最佳范例。”論文通訊作者之一、云南大學教授畢順東告訴《中國科學報》,“該研究有助于理解哺乳動物獨特聽覺器官的演化過程。”

此次的研究標本來自河北省青龍縣中晚侏羅世的燕遼生物群(距今約1.6億年),屬于雙缽翔齒獸,是賊獸的一種。“標本的兩側原位保存了完整的聽小骨和關節(jié)結構,其中砧骨僅長約1毫米,非常罕見。”論文第一作者、內蒙古自然博物館館長王軍有說。

中耳包含的3塊聽小骨——鐙骨、砧骨和錘骨,是包括人類在內的現生哺乳動物骨骼系統(tǒng)中最小的骨頭,形成了從鼓膜到內耳之間傳遞聲波和增強聲波頻率的聽覺鏈。與之相比,爬行動物的中耳只有1塊鐙骨,而它們下頜中的關節(jié)骨和頭骨中的方骨形成的頜關節(jié),具有咀嚼和聽覺的雙重功能。爬行動物演化為哺乳動物過程中,方骨和關節(jié)骨逐漸演變成了砧骨和錘骨,形成了哺乳動物現在“三骨鼎立”的聽覺結構。但是,爬行動物的方骨和關節(jié)骨如何與下頜發(fā)生分離演化成聽小骨,在過去200年里一直被認為是生物演化研究的難題。

傳統(tǒng)中耳演化模型認為哺乳動物祖先的下頜通過麥氏軟骨和關節(jié)骨與頭骨相連,哺乳動物演化過程中腦顱的增大導致中耳位置后移,最終脫離下頜。近期一些研究則提出了運動功能驅動學說,認為多瘤齒獸咀嚼時下頜向后運動行為才是導致中耳逐漸與下頜脫離、最終進入頭骨的主要原因。

畢順東等人研究發(fā)現,賊獸類的聽小骨明顯已與下頜分離,沒有麥氏軟骨相連,屬于典型的哺乳動物中耳。其砧骨、錘骨與現生鴨嘴獸類一樣,為上下疊覆關系。正是這種疊覆型的連接方式,允許砧骨、錘骨之間發(fā)生微小運動,從而為下頜相對于頭骨的運動提供了空間,才最終促成了聽小骨與下頜的完全分離。

研究人員表示,這種聽小骨上下疊覆的連接方式,首先出現于中生代哺乳動物各個支系的早期成員,在現生鴨嘴獸(單孔類)、有胎盤類和有袋類的個體發(fā)育早期階段也可見,是聽小骨從咀嚼和聽覺雙重功能過渡到單一聽覺功能的關鍵一環(huán)。

而且,這種疊覆型連接,在白堊紀的真三尖齒獸、多瘤齒獸和對齒獸類群中更進一步,砧骨相對于錘骨位置后移形成部分疊覆。之后的漫長歲月里,這兩塊聽小骨與下頜完全分離,并不斷縮小進入中耳且專職聽力,強大的聽力也為哺乳動物躲避天敵提供了預警保護。由此可見,是自然選擇,而不是下頜咀嚼功能決定了中耳的演化。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-020-03137-z |