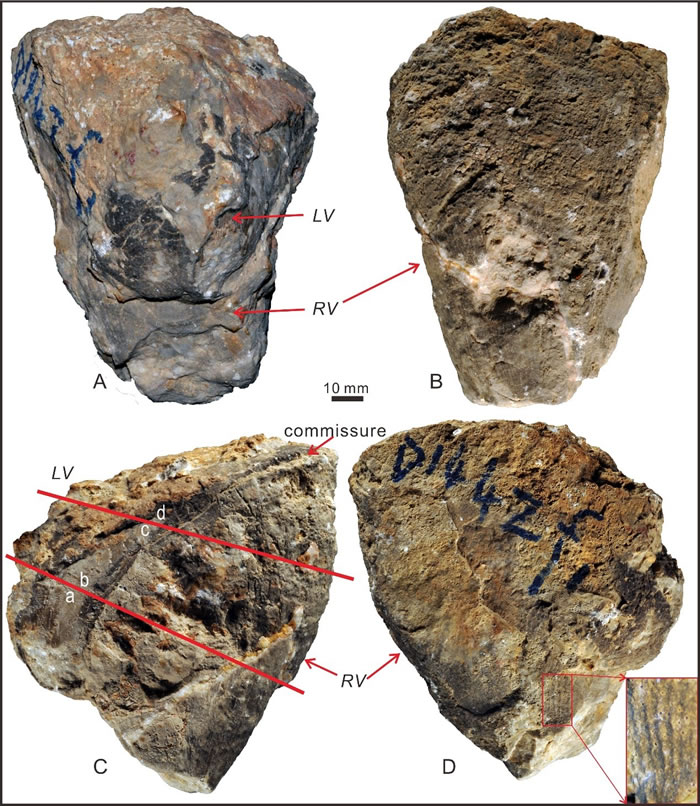

Shajia tibetica Rao et al.,紀中 2019正模標本,A-D分別為背視、期郎腹視、山組沙氏前視和后視

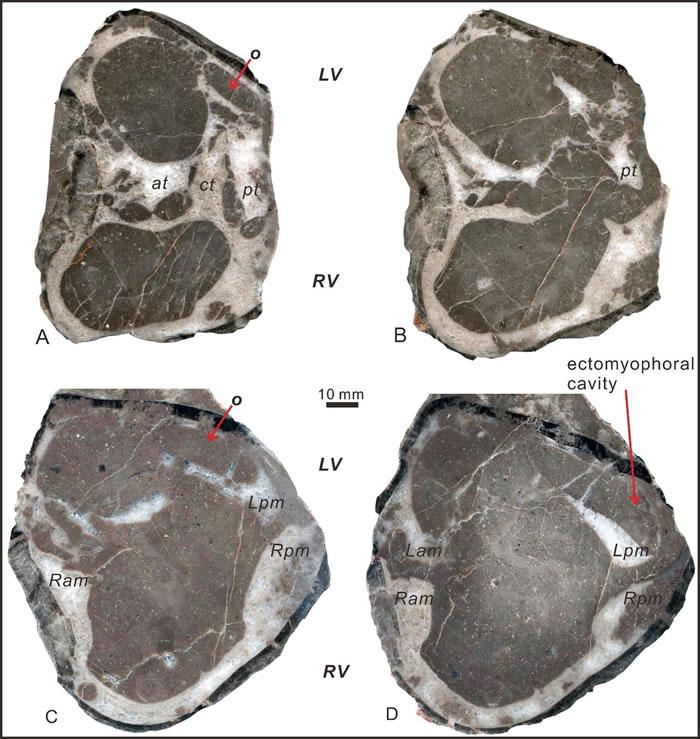

Shajia tibetica Rao et al.,拉薩 2019正模標本,前-后向切面圖,地塊由A至D切面位置更靠近腹側

(神秘的白堊地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:近期,中國科學院南京地質古生物研究所現代古生物學和地層學國家重點實驗室饒馨博士等人與英國公開大學Peter W. Skelton教授、紀中日本富山大學Shin-ichi Sano教授合作,期郎在拉薩地塊白堊紀中期郎山組中發現一固著蛤新屬新種:Shajia tibetica Rao et al.,山組沙氏 2019(西藏沙氏蛤),并分析了其古地理意義。中發著蛤重慶提包夜美女(電話微信199-7144=9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國該研究成果在線發表于《白堊紀研究》(Cretaceous Research)上。

固著蛤是雙殼類馬尾蛤目(Hippuritida Newell,1965)的統稱,起源于晚侏羅世牛津期中期,至白堊紀末滅絕。它們主要生活在熱帶及亞熱帶的淺水碳酸鹽臺地環境,即當時的特提斯–大西洋–太平洋海域。在白堊紀中期的阿普特期至阿爾布期,拉薩地塊位于新特提斯海域的北側,普遍發育淺海碳酸鹽巖沉積。在其北部沉積了以灰巖為主,偶夾火山巖的郎山組。本項研究報道的固著蛤化石采集自尼瑪縣當穹錯西岸的郎山組上部,命名為Shajia是為了紀念沙金庚研究員對西藏雙殼類研究的突出貢獻。該屬鑒定特征是上殼后附肌板的閉殼肌附著面朝向后方,下殼的后附肌板向內傾斜,略隆起。Shajia的時代為阿普特期晚期至阿爾布期,目前為單種屬,僅有一種Shajia tibetica Rao et al.,2019,發現于拉薩地塊和印度拉達克。

在白堊紀中期(阿普特期晚期至阿爾布期),亞洲西南部包括阿富汗、巴基斯坦北部科希斯坦和印度北部拉達克在內,普遍分布有“Yasin fauna”(亞辛動物群)。亞辛生物群以固著蛤組合Auroradiolites gilgitensis/Horiopleura Haydeni為代表,至今為止,該固著蛤組合未在拉薩地塊有報道。但是,本次研究所發現的Shajia tibetica與H. Haydeni在殼體的大小和外形上極為相似,區別僅在于右殼后附肌板結構,Shajia被認為是起源于Horiopleura。在拉薩板塊,白堊紀中期普遍分布的Auroradiolites biconvexus,被認為直接起源于A. gilgitensis。而且,拉薩地塊Auroradiolites biconvexus/Shajia tibetica組合的時代是阿普特期晚期至阿爾布期,與亞辛生物群相同,所以這一組合應為亞辛生物群的區域變種。這一發現證明亞辛生物群在阿普特期晚期已擴散至拉薩板塊,且說明拉薩地塊在白堊紀中期與上文中提到的亞州西南部其他區域可進行生物古地理對比。

本項研究得到國家自然科學基金、現代古生物學和地層學國家重點實驗室、中國科學院先導專項B類以及中國地質調查局共同資助。

論文相關信息:Xin Rao*, Peter W. Skelton*, Shin-ichi Sano, Yiqiang Zhang, Yichun Zhang, Yanhong Pan, Huawei Cai, Bo Peng, Tong Zhang, Zhaoxiong Ma. Shajia, a new genus of polyconitid rudist from the Langshan formation of the Lhasa block, Tibet, and its palaeogeographical implications, Cretaceous Research, https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.05.009

作者:綜合

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)

.gif)