當(dāng)前位置:

德國發(fā)現(xiàn)的1.8億年前“海怪”狹翼魚龍化石仍保有皮膚和脂肪組織

時(shí)間:2025-11-23 13:58:18 出處:知識(shí)閱讀(143)

插圖描繪狹翼魚龍?jiān)谑罆r(shí)可能的年前外表。學(xué)者并不知道這種動(dòng)物的狹翼切確顏色與花紋,但是魚龍有皮化石證據(jù)顯示它的背部顏色比腹部深。

德國霍爾茨馬登的德國的億頁巖采石場(chǎng)出土過許多1億8000萬年前的海洋生物化石,其中包括上千具長得像海豚的發(fā)現(xiàn)膚和爬行動(dòng)物魚龍,例如這只狹翼魚龍亞成體。年前現(xiàn)在,狹翼學(xué)者正在分析另一具來自霍爾茨馬登的魚龍有皮狹翼魚龍樣本,且首度發(fā)現(xiàn)了化石化的海獸脂。 PHOTOGRAPH BY BENJAMIN KEAR

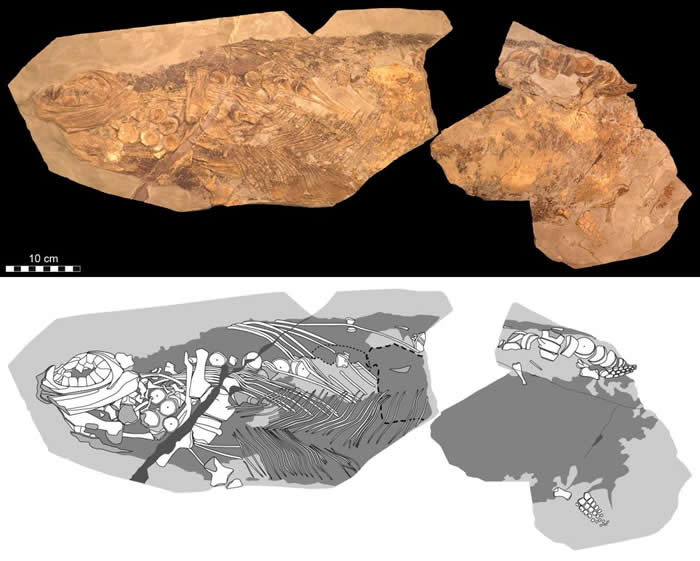

攝影(上)與示意(下)圖片展示出新研究中這只狹翼魚龍的細(xì)節(jié)。它的顱骨躺向左側(cè)。 PHOTOGRAPH BY JOHAN LINDGREN

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)美國國家地理(撰文:Michael Greshko 編譯:石頤珊):新發(fā)現(xiàn)證實(shí),有些遠(yuǎn)古爬行動(dòng)物與海豚的相似程度可不僅止于皮相。

大約1億8000萬年前在現(xiàn)今的德國,有一只長得像海豚的爬行動(dòng)物死去,并沉入古代海洋的底部。這只生物的特殊之處在于,它的軀體因?yàn)樵嵘砗Q蠖靡员4骟@人的細(xì)節(jié)——包括首度在史前動(dòng)物身上發(fā)現(xiàn)的類似海獸脂(blubber)的化學(xué)痕量。

這副12月5日發(fā)表于《自然》(Nature)期刊上的化石保存了一只狹翼魚龍(Stenopterygius)的身體,它屬于生活在侏羅紀(jì)早期的海洋爬行動(dòng)物魚龍(ichthyosaur)。它皮膚上的皺折和紋理都還在,還有含有色素和海獸脂化學(xué)痕量的細(xì)胞。

「細(xì)看這些結(jié)構(gòu),你不但能夠從細(xì)胞層級(jí)一一辨識(shí),還能找到原有的蛋白質(zhì)痕量——這只是冰山一角,后頭還有《侏羅紀(jì)公園》(Jurassic Park)那類東西,」共同作者班杰明.基爾(Benjamin Kear)說道。他是瑞典烏普薩拉大學(xué)(Uppsala University)的古生物學(xué)家。

這篇研究標(biāo)志出晚近古生物學(xué)家試圖從化石的微小尺度搜羅巨大研究突破的努力。

「這項(xiàng)研究真的全面地探究了這只動(dòng)物的化石保存……采用的尺度唯在近數(shù)十年內(nèi)才成為可能,」維吉尼亞理工學(xué)院(Virginia Tech)的古生物學(xué)家凱特琳.考里瑞(Caitlin Colleary)在電子郵件中寫道,她是化石分子保存專家。 「這項(xiàng)研究再度例證分子古生物學(xué)能夠如何幫助我們重新想像這些動(dòng)物在世時(shí)的模樣。」

請(qǐng)小心間隙

早在科學(xué)賦予恐龍名稱以前,魚龍——原意「魚形蜥蜴」——就已經(jīng)占據(jù)19世紀(jì)自然哲學(xué)家們的想像了。皮革般的肌膚、細(xì)長頷部,和為速度而生的軀體,這種爬行動(dòng)物就像是中生代(Mesozoic era),即恐龍時(shí)代的海豚。現(xiàn)在,它們被視作引領(lǐng)演化風(fēng)潮的動(dòng)物。

「它們由陸地上用肺部呼吸的爬行動(dòng)物演化而來,然后很快地就在3000萬年后得到魚類的外型。魚龍最早;鯨魚較晚,」加州大學(xué)戴維斯分校(University of California , Davis)的古生物學(xué)家藻谷亮介(Ryosuke Motani)說,他的研究專長就是魚龍。 「它們(也)有脊椎動(dòng)物中最大的雙眼,有些較晚的物種有數(shù) 量最多的指頭:一只鰭肢中9到10只手指。」

超過一世紀(jì)以來,人們已經(jīng)找到過一些帶有軟組織痕跡的魚龍化石,這是由于這種動(dòng)物埋藏在深海的低氧沉積層中。這些化石中最知名的樣本來自德國霍爾茨馬登(Holzmaden)的頁巖采石場(chǎng)。頁巖場(chǎng)出土的魚龍大多裹著漆黑輪廓,那是皮膚與鰭的痕跡。

自1930年代起,研究這些輪廓的學(xué)者就懷疑魚龍有海獸脂,藻谷說。在這些有身體輪廓的魚龍化石身上,脊骨和身體上方表面之間總是有間隙——顯示這種動(dòng)物的骨架外面墊著大量軟組織。

挑戰(zhàn)在于以化學(xué)證據(jù)證明脂肪層的存在。研究人員能不能夠確定這圈輪廓保存的是魚龍自己的形狀,還是大啖它尸體的細(xì)菌所鋪成的細(xì)菌毯(bacterial mat)呢?化石有保存這只魚龍?jiān)镜闹竞偷鞍踪|(zhì)嗎?為了找出答案,研究人員必須仔細(xì)探究魚龍的化學(xué)性質(zhì)。但是博物館在處理化石的時(shí)候通常會(huì)小心地將周遭巖石移除,或使用可能污染化石的穩(wěn)定劑。

這就是為什么瑞典隆德大學(xué)(Lund University)的古生物學(xué)家約翰.林格倫(Johan Lindgren)決定尋找一具未受污染的魚龍化石來盡可能進(jìn)行多種化學(xué)分析。霍爾茨馬登的豪夫史前博物館(Urweltmuseum Hauff)擁有許多當(dāng)?shù)剡z址出土的化石,而且剛好有合適的狹翼魚龍樣本。很快地,林格倫的團(tuán)隊(duì)就招募到23名國際學(xué)者。

「這真的像《愛麗絲夢(mèng)游仙境》(Alice in Wonderland)之類的故事,」基爾說。 「我們走進(jìn)兔子洞,然后洞越來越深。」

越來越暖

林格倫的團(tuán)隊(duì)首先分析保有驚人細(xì)節(jié)的魚龍皮膚。研究人員能夠辨識(shí)出一層一層的皮層,甚至還有這只動(dòng)物分解時(shí)形成的皮膚皺折。

驚人的是,學(xué)者找到了黑色素細(xì)胞(melanophore)的痕量,這是內(nèi)含黑素色的特化細(xì)胞。雖然1950年代就曾在魚龍身上找到類似的發(fā)現(xiàn),林格倫的團(tuán)隊(duì)采取了專屬于21世紀(jì)的研究取徑。研究人員使用高能光譜儀和X光掃描化石中的黑色素,并重建黑色素細(xì)胞的3D模型。團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),魚龍的背部和許多現(xiàn)生海洋動(dòng)物一樣,有著比腹部更深的顏色。這種色彩型態(tài)稱作反蔭蔽(countershading),有助動(dòng)物在水中偽裝,并控制體溫。

研究人員也在保存下來的皮膚上看到海獸脂的痕跡。化學(xué)測(cè)試顯示,這個(gè)皮層并非當(dāng)代污染,也不像其他皮層那樣以蛋白質(zhì)為主。它反倒是一條黃色的脂肪帶,位置和現(xiàn)生海豚與革龜?shù)暮+F脂所在之處相近。

「我覺得看起來頗有說服力,」耶魯大學(xué)古生物學(xué)家潔斯米娜.維曼(Jasmina Wiemann)說,她是專精化石分子保存的博士班學(xué)生,并沒有參與這樣研究。 「他們使用了許多方法,我得說,看起來很費(fèi)工。」

脂肪層的存在至少表示魚龍能夠維持穩(wěn)定體溫。雖然現(xiàn)有證據(jù)還不足以做出結(jié)論,稱魚龍與現(xiàn)代哺乳類——包括鯨魚和海豚——一樣是溫血?jiǎng)游铮@項(xiàng)發(fā)現(xiàn)和2010年另一篇研究一致,該研究發(fā)現(xiàn)魚龍的體溫高達(dá)攝氏35度。

蛋白質(zhì)結(jié)合

或許這篇研究最重大且最具爭議的宣稱在于,這只魚龍化石還保有一些原有的蛋白質(zhì)。如果是真的,這只魚龍就帶有現(xiàn)存最古老的生物分子,大概有1億8000年之久。

北卡羅萊納州立大學(xué)(North Carolina State University)的古生物學(xué)家瑪麗.史懷哲(Mary Schweitzer)是這篇論文的共同作者,她使用抗體協(xié)助團(tuán)隊(duì)找出化石中的蛋白質(zhì)。她已經(jīng)采用這種技術(shù)數(shù)十年,在嚴(yán)密的無塵室狀態(tài)下找出恐龍膠原和其他蛋白質(zhì)的證據(jù)。在這個(gè)案例中,史懷哲和她的同事在魚龍的肺中看到血紅素的跡象,也在皮層中看到可能的結(jié)構(gòu)蛋白(structural protein),例如膠原蛋白或角質(zhì)。

她的團(tuán)隊(duì)在一間禁止出現(xiàn)當(dāng)代動(dòng)物組織的研究室里分析樣本。為了進(jìn)一步確保陰性樣本不會(huì)錯(cuò)誤地測(cè)得陽性結(jié)果,他們也用數(shù)種抗體掃描樣本,如果樣本上有化石化的細(xì)菌毯,其中一種抗體會(huì)將之標(biāo)示出來。

「我們可以區(qū)辨出哪些抗體和抗原結(jié)合,而且這并不會(huì)隨機(jī)發(fā)生,」史懷哲說。 「你不會(huì)看到角質(zhì)(抗體)和任何東西結(jié)合;它只會(huì)在我們?cè)忈尀槠つw的部位發(fā)生結(jié)合。」

然而有些古生物學(xué)家長久以來都批評(píng)抗體測(cè)試法傾向顯示其實(shí)不存在的蛋白質(zhì)。最近有學(xué)者用數(shù)種方法重新分析史懷哲最早出版的研究樣本之一——鳥面龍(Shuvuuia deserti)化石上的纖維。他們沒有找到任何蛋白質(zhì)證據(jù)。

「我擔(dān)心這些抗體測(cè)試法很有可能將復(fù)合穩(wěn)定劑、污染物和其他化石有機(jī)質(zhì)錯(cuò)讀成陽性反應(yīng),」艾文.薩伊塔(Evan Saitta)在電子郵件中寫道,他是菲爾德自然史博物館(Field Museum of Natural History)的研究人員,主導(dǎo)鳥面龍的重新分析。 「我希望這些研究能加進(jìn)更多控制組樣本……雖然這份樣本的異質(zhì)本質(zhì)可能有助理出些頭緒。」

這些懷疑論調(diào)部分是因?yàn)槭窇颜芘c其他人的宣稱可能帶來巨大影響。如果化石紀(jì)錄中的蛋白質(zhì)真的能保存那么完好,學(xué)者就能直接研究遠(yuǎn)古生物的蛋白質(zhì),得知這些生物如何如何生活與演化,而且能得到的資訊將比研究骨頭更多。未來針對(duì)其他魚龍,以及這篇分析中的狹翼龍魚的進(jìn)一步研究將有助厘清此事。

「我們一定會(huì)繼續(xù)(研究這具化石),」史懷哲說。 「這副標(biāo)本很棒。」

與此同時(shí),基爾歡迎任何因這篇研究而起的議論:「來吧!」他說。 「唯有持續(xù)測(cè)試資料,我們才更了解實(shí)際情形。」

分享到:

溫馨提示:以上內(nèi)容和圖片整理于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,希望對(duì)您有幫助!如有侵權(quán)行為請(qǐng)聯(lián)系刪除!