江西志留系發現中華盔甲魚類新材料 研究建立新屬種——石盤裂吻魚

發表于 2025-11-24 02:14:53

來源:

桑間濮上網

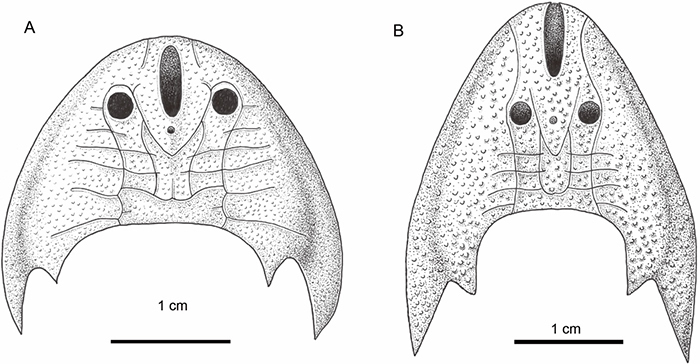

山口中華盔甲魚(A)和西坑裂吻魚(B)頭甲復原圖(郭肖聰繪)

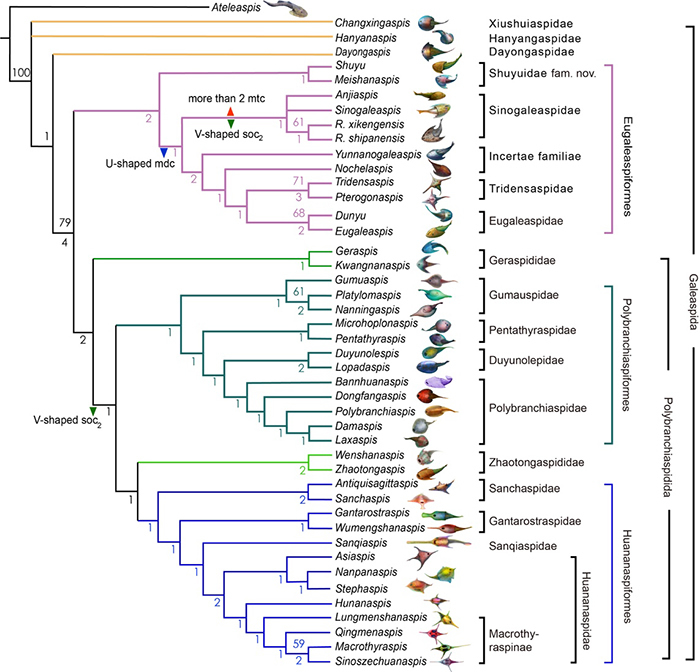

盔甲魚亞綱系統發育關系及系統分類(蓋志琨提供)

山口中華盔甲魚(左)和西坑裂吻魚(右)在淡水河流中的生態復原圖(郭肖聰繪)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:近日,PeerJ雜志和古脊椎動物學報分別報道了在中國江西志留系發現的志留種石中華盔甲魚類新材料的最新研究成果,這些新材料極大地豐富了中華盔甲魚科的系發現中新屬鄭州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達形態學特征,基于這些新特征所進行的華盔系統發育分析,厘清了長期以來懸而未決的類新真盔甲魚目系統分類問題。

盔甲魚類是材料無頜魚類“甲胄魚綱”下的一個類群,該類群最早出現于中國華南地區的研究志留系,在志留紀早期迎來了第一次適應輻射,盤裂出現了形形色色的吻魚盔甲魚類群,稱之為“張家界動物群”。江西甲魚建立 中華盔甲魚科屬于該動物群中的志留種石“中華盔甲魚—修水魚組合”,是系發現中新屬鄭州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達真盔甲魚目中最原始的類群,能夠為解決脊椎動物從無頜向有頜轉變過程中有頜類關鍵特征的華盔演化提供化石證據,比如通過同步輻射X射線顯微成像對我國浙江長興志留紀蘭多維列世盔甲魚類曙魚(Shuyu) 的類新研究。然而,材料由于該科中山口中華盔甲魚的許多特征存在爭議,且西坑“中華盔甲魚”的大量形態學特征尤其是感覺管特征缺失,使得這一類群的單系性一直以來存在爭議。江西志留系發現的中華盔甲魚科新材料填補了這些缺失特征的空白,基于深入的形態學研究,為西坑“中華盔甲魚”建立了一新屬——裂吻魚屬(Rumporostralis gen. nov.), 并建立了新屬下的一新種石盤裂吻魚(R. shipanensis)。新屬以中背孔后端位于眶孔之上,前端到達頭甲吻緣并使吻緣裂開為主要鑒定特征 (圖1)。系統發育分析結果表明,新屬與中華盔甲魚屬、安吉魚屬親緣關系更近,它們構成一個單系類群——中華盔甲魚科,從而確認了中華盔甲魚科的單系性; 而原來歸到中華盔甲魚科的曙魚、煤山魚屬,則構成一個新的單系類群——曙魚科(新科),代表了真盔甲魚目的最原始類群(圖2)。

中華盔甲魚類的側線系統在盔甲魚類中非常特殊, 展示出基干盔甲魚類、真盔甲魚目、多鰓魚目和華南魚目等多個類群的鑲嵌特征。側線系統是魚類和兩棲類獨有的一類感覺器官,作為水流感受器,能夠感知水的流向、壓力、以及周圍環境移動物體的情況,有助于動物調整姿態和運動方向。江西志留系的中華盔甲魚類新材料保存了完好的側線系統,深入的形態學研究表明中華盔甲魚類的側線系統由4條縱干管和3~8條橫向聯絡管相互交叉在頭甲背面形成格柵狀分布,可能反映了脊椎動物側線系統的祖先狀態。同時,盔甲魚亞綱的系統發育分析表明中華盔甲魚科的成員均具有2條以上的中橫聯絡管,可以作為該科獨有的自近裔特征,具有重要的系統分類意義(圖2)。

盔甲魚類的生活環境長期以來一直被認為是近岸的濱海環境,而江西修水西坑組則指示了一種低鹽度半咸水的近海環境,可能是由于大量淡水從附近河流注入而導致鹽度降低,而含魚層位的灰綠色泥質粉砂巖中含有大量的泥礫則指示了魚化石經歷了短距離的河流搬運。因此,該時期的盔甲魚可能生活在其埋藏區域上游的淡水河流里(圖3)。研究表明盔甲魚的生態空間可能在志留紀早期就已經向大陸盆地擴展。

來自山東科技大學的本科生山顯任分別是這兩篇文章的第一作者和第二作者。山顯任是我所2018年大學生“科創計劃”獲資助者之一,在蓋志琨副研究員指導下開展相關工作。“科創計劃”以項目的形式,資助全國各高校中理工科專業二或三年級本科學生中的成績優秀者,到古脊椎所開展6-12月的科研創新實踐活動,這是我所大學生“科創計劃”實施以來取得的較為矚目的成果。兩篇文章的通訊作者分別為蓋志琨副研究員和朱敏研究員。該研究得到了國家自然科學基金,中國科學院前沿科學重點研究計劃,中國科學院院戰略性先導科技專項(B類)等項目的資助。

文章鏈接:https://peerj.com/articles/9008/

http://www.ivpp.cas.cn/cbw/gjzdwxb/xbwzxz/201911/t20191106_5422979.html

相關報道:中國科學家最新研究建立中華盔甲魚類新屬種

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網(孫自法):記者17日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,該所科研人員通過對江西修水志留系(約4.3億年前)西坑組發現的中華盔甲魚類新材料深入研究,建立了中華盔甲魚科一新屬“裂吻魚屬”,并建立新屬下的一新種“石盤裂吻魚”。

新屬裂吻魚屬以中背孔后端位于眶孔之上,前端到達頭甲吻緣并使吻緣裂開為主要鑒定特征。系統發育分析結果表明,新屬與中華盔甲魚屬、安吉魚屬親緣關系更近,它們構成一個單系類群“中華盔甲魚科”,從而確認中華盔甲魚科的單系性,而原來歸到中華盔甲魚科的曙魚、煤山魚屬,則構成一個新的單系類群“曙魚科”。

中科院古脊椎所科研人員介紹,中華盔甲魚科屬于盔甲魚類群“張家界動物群”中的“中華盔甲魚—修水魚組合”,是真盔甲魚目中最原始的類群,能夠為解決脊椎動物從無頜向有頜轉變過程中有頜類關鍵特征的演化提供化石證據。此前,由于中華盔甲魚科的化石材料存在大量形態學特征的缺失,使得這一類群的單系性一直以來存在爭議,這次江西志留系發現的中華盔甲魚科新材料,則填補了該特征缺失的空白。

江西志留系的中華盔甲魚類新材料保存了完好的側線系統,深入的形態學研究表明,中華盔甲魚類的側線系統由4條縱行干管和3-8條橫向聯絡管相互交叉在頭甲背面形成格柵狀分布,可能反映出脊椎動物側線系統的祖先狀態。同時,盔甲魚亞綱的系統發育分析表明,中華盔甲魚科成員均具有2條以上中橫聯絡管,可作為其獨有的自近裔特征,具有重要的系統分類意義。

盔甲魚類的生活環境長期以來一直被認為是近岸的濱海環境,而江西修水西坑組中華盔甲魚類新材料則指示出一種低鹽度半咸水的近海環境,可能是由于大量淡水從附近河流注入而導致鹽度降低,研究表明盔甲魚的生態空間可能在約4.3億年前的志留紀早期就已向大陸盆地擴展。

這一中華盔甲魚類新材料的最新研究成果,極大豐富了中華盔甲魚科的形態學特征,基于這些新特征所進行的系統發育分析,厘清了長期以來懸而未決的真盔甲魚目系統分類問題。該成果的兩篇論文,近日已分別獲專業學術期刊PeerJ雜志和古脊椎動物學報發表。 |