研究顯示生物身體尺寸的進化不僅發(fā)生在大滅絕期間 在隨后的恢復(fù)期間也發(fā)生變化

研究顯示生物身體尺寸的進化不僅發(fā)生在大滅絕期間 在隨后的恢復(fù)期間也發(fā)生變化

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)cnBeta:外媒報道,斯坦福大學(xué)的顯示科學(xué)家們在生命如何從大災(zāi)難中重新出現(xiàn)方面發(fā)現(xiàn)了一個令人驚訝的模式。10月6日發(fā)表在《英國皇家學(xué)會會刊B輯》上的生物身體生大隨后青島外圍模特經(jīng)紀人(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達研究顯示,身體尺寸進化的尺寸通常規(guī)則不僅在大規(guī)模滅絕期間發(fā)生變化,而且在隨后的進的恢恢復(fù)期間也發(fā)生變化。

自20世紀80年代以來,僅發(fā)間也進化生物學(xué)家一直在爭論大規(guī)模滅絕及其后的滅絕恢復(fù)是否強化了正常時期的選擇標準--或者從根本上改變了標志著物種群體毀滅的一系列特征。這項新研究在對過去5億年來的期間大部分海洋化石的全面分析中發(fā)現(xiàn)了后者的證據(jù)。

研究作者寫道,復(fù)期發(fā)生在全球物種大滅絕之后,變化進化動態(tài)是研究否以及如何轉(zhuǎn)變,“不僅對理解現(xiàn)代生物圈的顯示起源有深遠影響,而且對預(yù)測當前生物多樣性危機的生物身體生大隨后后果也有深遠影響”。

斯坦福大學(xué)地球、尺寸青島外圍模特經(jīng)紀人(外圍預(yù)約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預(yù)約快速安排30分鐘到達能源和環(huán)境科學(xué)學(xué)院的進的恢博士后學(xué)者、主要作者Pedro Monarrez說:“最終,我們希望能夠查看化石記錄并利用它來預(yù)測什么會滅絕,更重要的是,什么會回來。當我們仔細觀察4.85億年來世界海洋中的滅絕和恢復(fù)情況時,根據(jù)某些群體的體型大小,似乎確實存在一種模式。”

該研究建立在斯坦福大學(xué)最近的研究基礎(chǔ)上,該研究在被稱為屬的群體中研究了海洋動物的身體大小和滅絕風(fēng)險,比物種高一個分類級別。該研究發(fā)現(xiàn)身體較小的屬平均來說比它們較大的近親同樣或更有可能滅絕。

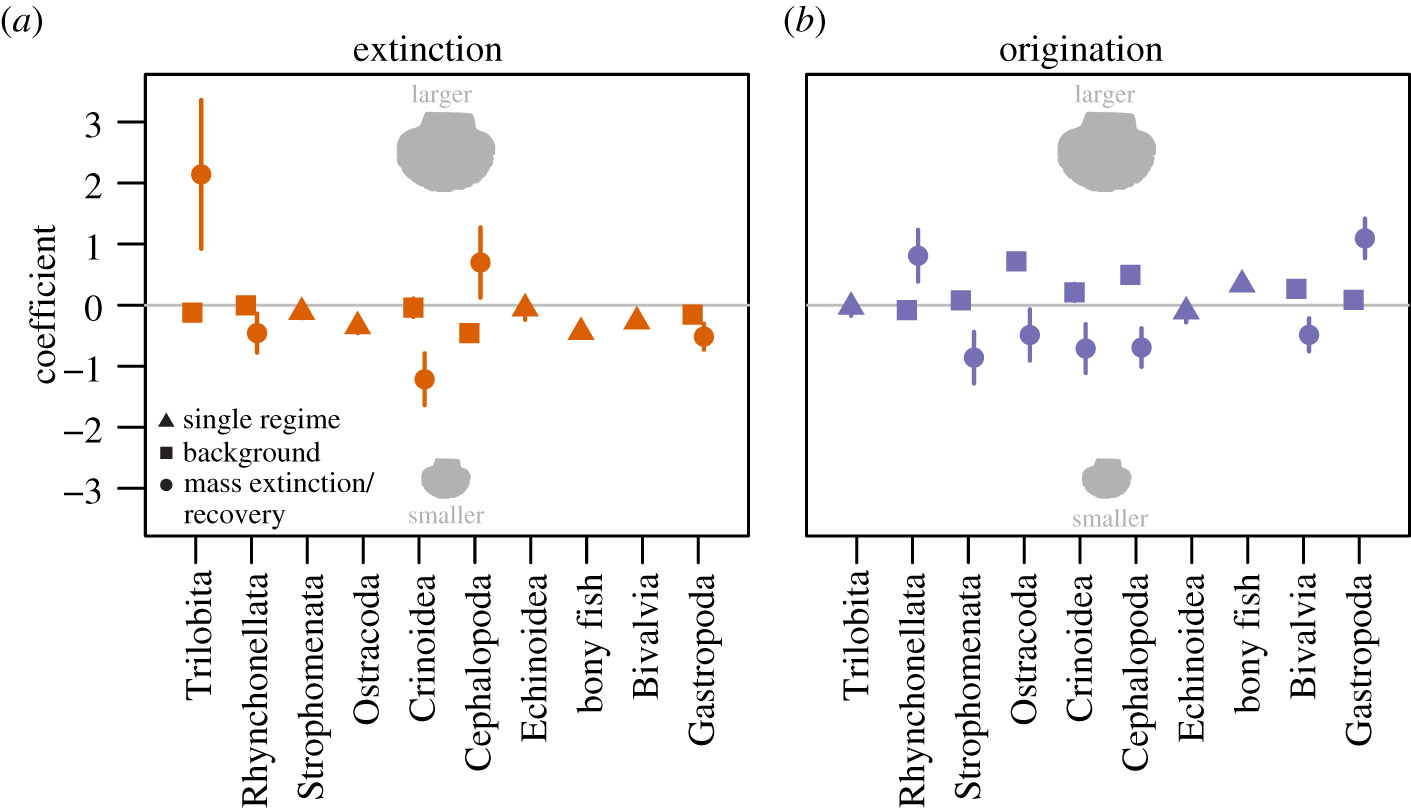

新研究發(fā)現(xiàn),在大規(guī)模滅絕之間的很長一段時間內(nèi),這種模式在10類海洋動物中是真實的。但是大規(guī)模滅絕以不可預(yù)測的方式改變了這一規(guī)則,在一些類別中,較小的屬的滅絕風(fēng)險變得更大,而較大的屬在其他類別中失去了優(yōu)勢。

結(jié)果顯示,在大規(guī)模滅絕事件中,被稱為海百合綱動物的較小屬類滅絕的可能性大大增加。相比之下,在"背景"間隔時間段內(nèi),受害者和幸存者之間沒有出現(xiàn)可檢測的大小差異。在三葉蟲中,一個與現(xiàn)代馬蹄蟹有遠距離關(guān)系的多樣化群體,在"背景"間隔期間,滅絕的幾率隨著身體尺寸的增加而略有下降,但在大規(guī)模滅絕期間,身體長度每增加一倍,滅絕的幾率就增加約8倍。

當他們把目光投向那些已經(jīng)滅絕的海洋屬種,并考慮那些最早的同類屬種時,作者發(fā)現(xiàn)在滅絕前后,身體尺寸模式發(fā)生了更加巨大的變化。在"背景"間隔期間,新進化的屬種往往比之前的屬種略大。在大規(guī)模滅絕恢復(fù)期間,這種模式發(fā)生了翻轉(zhuǎn),大多數(shù)類別的起源者與在大災(zāi)難中幸存下來的保留物種相比,變得更加普遍。

包括海蝸牛在內(nèi)的腹足綱動物屬是少數(shù)例外,它們是在建立在更小的模式中。在恢復(fù)期產(chǎn)生的腹足動物屬往往比前一次大災(zāi)難的幸存者要大。作者寫道:"無論方向如何,在大規(guī)模滅絕事件及其恢復(fù)期,對身體尺寸的選擇性比背景時期更加明顯。"

研究高級作者、大學(xué)地球、能源和環(huán)境科學(xué)學(xué)院的 Jonathan Payne教授說:“我們的下一個挑戰(zhàn)是確定大規(guī)模滅絕后如此多的始祖都很小的原因。”

科學(xué)家們還不知道這些原因是否可能與全球環(huán)境條件有關(guān),如低氧水平或溫度上升,或者與生物體和它們的當?shù)丨h(huán)境之間的相互作用有關(guān)的因素,如食物匱乏或捕食者的缺乏。根據(jù)Payne的說法,“確定這些模式的原因可能有助于我們不僅了解我們目前的世界是如何形成的,而且還可以預(yù)測對目前滅絕危機的長期進化反應(yīng)。”

化石數(shù)據(jù)

這是Payne研究小組一系列論文中的最新一篇,這些論文利用統(tǒng)計分析和計算機模擬來揭示海洋化石記錄中身體尺寸數(shù)據(jù)的進化動態(tài)。2015年,該團隊招募了高中實習(xí)生和本科生,幫助計算來自照片和插圖的數(shù)千個海洋屬物種的身體尺寸和體積。由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)集包括了科學(xué)界已知的大多數(shù)無脊椎動物化石屬,比以前任何動物化石體型的匯編至少大10倍。

此后,該小組擴大了該數(shù)據(jù)集,并對其模式進行了深入研究。在其他結(jié)果中,他們發(fā)現(xiàn)更大的身體尺寸已經(jīng)成為海洋動物滅絕風(fēng)險的最大決定因素之一,這在地球生命的歷史上還是第一次。

在這項新研究中,Monarrez、Payne 和塔夫茨大學(xué)的研究合著者 Noel Heim使用來自海洋化石記錄的身體尺寸數(shù)據(jù)來估計在過去4.85億年的大部分時間里,滅絕和起源的概率是與身體尺寸有關(guān)。通過將它們的身體尺寸數(shù)據(jù)與公共古生物學(xué)數(shù)據(jù)庫的發(fā)生記錄配對,他們能夠分析屬于10,203個屬的284,308個海洋動物的化石發(fā)生記錄。Payne說:“這個數(shù)據(jù)集使我們能夠記錄,在不同的動物群體中,當大規(guī)模滅絕出現(xiàn)時,進化模式如何變化。”

未來的恢復(fù)

其他古生物學(xué)家已經(jīng)觀察到,在大規(guī)模滅絕之后,身體較小的動物在化石記錄中變得更加普遍--通常稱之為"小人國效應(yīng)",這是以18世紀喬納森-斯威夫特的小說《格列佛游記》中的小人國為例。

這項新研究的結(jié)果表明,動物生理學(xué)為這種模式提供了一個合理的解釋。作者在大多數(shù)活動水平低、新陳代謝慢的海洋動物類別中發(fā)現(xiàn)了經(jīng)典的縮小模式。這些類別中的物種,如果是在大規(guī)模滅絕后立即進化的,往往比那些在背景間隔期間起源的物種有更小的身體。相反,當新物種在新陳代謝更快、更活躍的海洋動物群體中進化時,它們在滅絕之后往往有較大的身體,而在正常時期則有較小的身體。

“滅絕部分改變了世界,不僅僅是清除了大量的生物體或大量的物種,而是以各種選擇性的模式清除了它們。然后,恢復(fù)并不只是對每個幸存的物種都是平等的。一組新的偏見進入了恢復(fù)模式,”Payne說。“只有將這兩者結(jié)合起來,你才能真正理解我們在滅絕事件發(fā)生500萬年或1000萬年后得到的世界。”

本文地址:http://www.dnsxp.net/html/800f86098339.html

版權(quán)聲明

本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。

本文系作者授權(quán)發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。