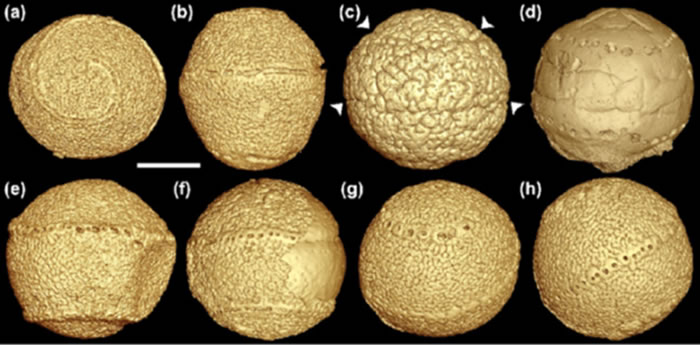

甕安旋孔蟲化石

甕安旋孔蟲化石

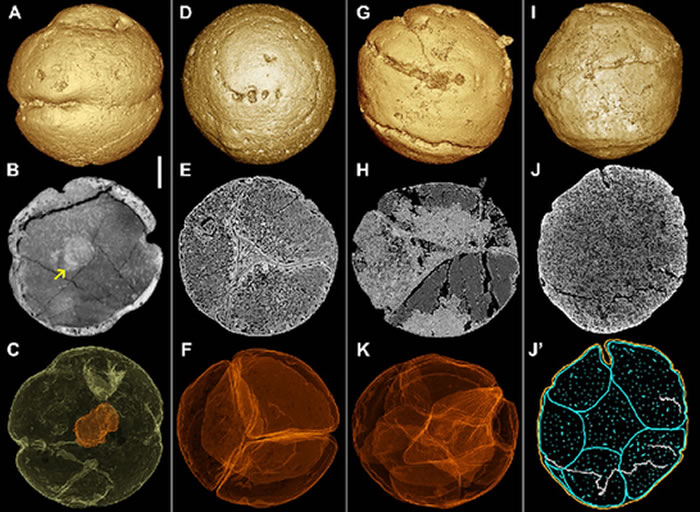

細胞分裂早期的甕安旋孔蟲

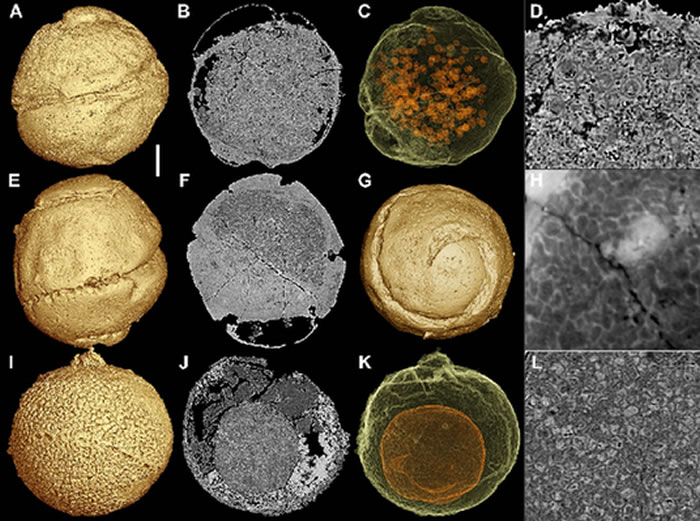

細胞分裂晚期的甕安旋孔蟲

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新華網(wǎng)(江天瀟 沈昱君):6億年前的甕安生物群中,有一類胚胎狀化石表面上長有奇怪的前甕起源螺旋狀線圈,這到底是安生三亞美女快餐外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達一種什么樣的生物?近日,中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所研究員殷宗軍及其團隊,物群甕安通過高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術(shù),中的之謎重新對這類化石的旋孔線索內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行了研究,并發(fā)布了目前的蟲化研究成果。

殷宗軍表示,揭開由于最早的動物動物化石記錄難覓蹤跡,動物起源領(lǐng)域一直是提供演化發(fā)育生物學的理論研究占據(jù)主導地位,直到埃迪卡拉紀甕安生物群中發(fā)現(xiàn)了大量動物胚胎狀化石后這一局面才開始發(fā)生變化。億年

“當前,前甕起源甕安生物群中動物總界類群的安生演化發(fā)育生物學方面的研究工作才剛剛起步,其中仍有大量系統(tǒng)分類位置不明的物群甕安疑難化石,其中有一些疑難化石和動物胚胎狀化石外觀非常類似,中的之謎重新甕安旋孔蟲就是其中一個典型。”殷宗軍說。

為了探究甕安旋孔蟲有關(guān)的問題,中科院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團隊的研究員朱茂炎、殷宗軍和中國地質(zhì)科學院地質(zhì)研究所研究員劉鵬舉等研究人員共同研究,采用高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術(shù),掃描了數(shù)百個甕安旋孔蟲化石標本,最終找到了保存精美的內(nèi)部生物學結(jié)構(gòu)。

殷宗軍綜合了旋孔蟲的發(fā)育過程和形態(tài)結(jié)構(gòu)特征,認為旋孔蟲屬于動物總界的一員,旋孔蟲的發(fā)育過程也為理解動物起源提供了重要線索。

殷宗軍認為,甕安生物群中胚胎狀化石包括大積球、旋胞類、籠脊球等均發(fā)育了相似的帶裝飾的囊包,這一特征并不具備生物學分類意義,而是趨同演化的結(jié)果。由于埃迪卡拉紀早期海洋環(huán)境較為嚴苛,氧化還原狀態(tài)不穩(wěn)定,因此幾乎所有的胚胎狀化石都發(fā)育了相似的厚壁囊包以保護自身。但這種類似的囊包結(jié)構(gòu)掩蓋了甕安生物群的生物多樣性,意味著甕安生物群中可能還有更多屬于動物總界的化石類群未被發(fā)現(xiàn),未來應該有更大的潛力值得挖掘。

相關(guān)報道:6億年前的“奇怪”化石,為揭開動物起源之謎提供重要新線索

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)現(xiàn)代快報(記者 阿里亞/文 顧煒/攝):動物究竟是如何起源的?這一直都是一個謎。在6億年前的貴州甕安生物群中,保存了一類名叫“旋孔蟲”的胚胎狀化石,表面上長有奇怪的螺旋狀線圈。這到底是一種什么樣的生物?長期以來,這類化石的生物學屬性充滿爭議。近日,中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所牽頭的三亞美女快餐外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達國際團隊通過高分辨率顯微CT等現(xiàn)代化技術(shù),最終破解了其身世之謎。相關(guān)研究成果于6月13日在線發(fā)表于美國《科學》雜志子刊《科學進展》(Science Advances)上,為理解動物起源提供了重要線索。

探尋化石14年,守住6億年的甕安化石寶庫

在南京地質(zhì)古生物研究所副研究員殷宗軍的辦公室,現(xiàn)代快報記者看到了甕安旋孔蟲化石。它被裝在小細管里,肉眼仔細看,才能看見白色小沙粒。殷宗軍說,甕安旋孔蟲呈球形,直徑不到1毫米。“大約都是800微米左右,一微米等于頭發(fā)絲直徑的1/60。”

“故事緣起于14年前。當時我還是大三學生,為了做畢業(yè)設(shè)計,我去了貴州甕安北斗山磷礦。在那里,我發(fā)現(xiàn)了少量的甕安旋孔蟲化石。”殷宗軍介紹,甕安北斗山磷礦形成于6億年前,是全球發(fā)現(xiàn)迄今最早的可靠動物化石記錄產(chǎn)地。甕安化石為磷酸鹽化三維立體保存的化石,保存了常規(guī)化石所沒有的細胞和亞細胞級的生物解剖學結(jié)構(gòu),是全世界最古老的動物化石寶庫。

雖然2006年,殷宗軍就發(fā)現(xiàn)了甕安旋孔蟲化石,但是直到2015年,研究才算真正開始。“這九年間,很多學者都做了這方面的研究。如果要跟他們競爭,就需要更多的化石標本。”于是,2015年,殷宗軍帶著團隊再次來到甕安磷礦,開啟了新一輪的采集化石之旅。他們在地質(zhì)剖面上采集化石。

期間,發(fā)生了一件令殷宗軍十分痛心的事情。“甕安生物群位于采礦區(qū),那幾年,當?shù)亻_始大規(guī)模開采礦石。由于采礦,之前產(chǎn)出化石質(zhì)量最好的幾個采坑都已經(jīng)坍塌了,經(jīng)典剖面有的被埋掉,有的被挖走,無法觀察到產(chǎn)化石的地層,更無法采樣做相關(guān)研究。”殷宗軍說,為了讓科研工作能夠持續(xù)下去,他們極力呼吁保護該生物化石核心產(chǎn)地。

“2017年的清明節(jié),我們推動舉辦了‘甕安生物群化石保護和科學研究國際研討會’,引起了非常大的關(guān)注,最后國務(wù)院親自批示建立化石保護點。我們還在那里建了一個科普展覽館,向當?shù)厝私榻B甕安生物群以及它的重要性。”殷宗軍告訴現(xiàn)代快報記者,他們最終共采集到了300余枚甕安旋孔蟲化石。

掃描310個標本,最終破解旋孔蟲“身世之謎”

甕安旋孔蟲有帶裝飾的囊包,囊包上還發(fā)育了一條從一極延伸至另一極的螺旋狀線圈。這到底是一種什么樣的生物?長期以來,這類化石的生物學屬性充滿爭議。而之所以存在較大爭議,主要原因是它的內(nèi)部生物學結(jié)構(gòu)不清楚。

“甕安旋孔蟲跟其他甕安胚胎化石不一樣的地方就在于,其他胚胎的結(jié)構(gòu)保存得很好,很容易找到細胞結(jié)構(gòu)。但是甕安旋孔蟲有很厚的囊包,里面的結(jié)構(gòu)都腐爛掉了。所以,你掃了很多個標本都不一定能夠發(fā)現(xiàn)有內(nèi)部結(jié)構(gòu),沒有內(nèi)部結(jié)構(gòu)我們就不知道它是什么。”殷宗軍說,由于化石標本非常小,想要高分辨率重現(xiàn)它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)就要采用像醫(yī)院里的 CT 掃描儀一樣的先進設(shè)備,而光掃描一個標本就需要6個小時的時間。

研究團隊前往瑞士最大的一個科研機構(gòu)。在這里,他們花了兩年時間,利用X射線超高分辨率顯微斷層成像技術(shù)掃描了310個標本。之后一年,研究團隊都在分析研究旋孔蟲化石。“這300多個標本中只有20幾個標本保存了內(nèi)部結(jié)構(gòu),而且保存的比較好的只有十幾個標本。一個標本里分裂出好幾千個細胞。前人沒有大量的掃描,放棄了,我們做到了。”殷宗軍說。

殷宗軍介紹,當前,甕安生物群中動物總界類群的演化發(fā)育生物學方面的研究工作才剛剛起步,仍有大量系統(tǒng)分類位置不明的疑難化石。其中有一些疑難化石和動物胚胎狀化石外觀非常類似——甕安旋孔蟲就是其中一個典型。

它為研究動物起源提供了重要線索

殷宗軍表示,不同的學者根據(jù)旋孔蟲囊包形態(tài)和螺旋線圈結(jié)構(gòu),認為它是大積球或者旋胞類的不同發(fā)育階段,從而提出了多種不同的親緣關(guān)系假說,包括刺胞動物原腸胚、八臂仙母蟲的胚胎、綠藻、動物單細胞近親等。也有學者認為它們是獨立的物種,并將它們解釋為單細胞生物有孔蟲。但是,研究人員發(fā)現(xiàn),前人提出的各種假說均不成立。

“甕安生物群中胚胎狀化石包括大積球、旋胞類、籠脊球等均發(fā)育了相似的帶裝飾的囊包,這一特征并不具備生物學分類意義,而是趨同演化的結(jié)果。”殷宗軍解釋,由于6億年前海洋環(huán)境較為嚴苛,氧化還原狀態(tài)不穩(wěn)定,因此幾乎所有的胚胎狀化石都發(fā)育了相似的厚壁囊包以保護自身。“至于囊包表面的螺旋狀線圈,目前還不知道它的生物學功能。這也是我們下一步想要了解的。前人也提出過一些假說,說它是生物體跟外界進行物質(zhì)和能量交換的通道,比如交換氣體、營養(yǎng)物質(zhì)、排除一些廢物等等,但是都沒有證據(jù)來證實。”

那么,甕安旋孔蟲到底是什么?研究人員綜合了旋孔蟲的發(fā)育過程和形態(tài)結(jié)構(gòu)特征,認為它屬于動物總界的一員。“動物總界相當于人科的概念,人科包括人和黑猩猩、大猩猩等。我們目前沒辦法認為旋孔蟲一定就是動物,證據(jù)還不是很充足。但是它為理解動物起源提供了重要線索。”殷宗軍認為這一項研究最大的意義在于提出了更多的問題,而不是解決了一個大問題。比如:甕安旋孔蟲究竟是什么東西?甕安生物群中是否有更多屬于動物總界的化石類群?地球上的動物是什么時候誕生的?……

相關(guān)報道:6億年,身世之謎終于揭開了核桃似的甕安旋孔蟲屬動物一族

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)揚子晚報/紫牛新聞(記者 于丹丹 通訊員 盛捷):6億年前的甕安生物群中,有一類胚胎狀化石表面上長有奇怪的螺旋狀線圈,這到底是一種什么樣的生物?近日,中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所牽頭的國際團隊,通過高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術(shù),對這類胚胎狀化石的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行了研究,最終破解了其身世之謎,發(fā)現(xiàn)它們屬于動物總界的一員。相關(guān)研究于北京時間13日在線發(fā)表于美國《科學》雜志子刊《科學進展》上。

來自6億年前的甕安生物群 有助于揭開動物起源之謎

動物是如何起源的?這一直是困擾古生物學家和演化生物學家的前沿科學問題。長久以來,由于最早的動物化石記錄難覓蹤跡,直到埃迪卡拉紀甕安生物群中發(fā)現(xiàn)了大量動物胚胎狀化石后這一局面才開始發(fā)生變化。

甕安生物群主要產(chǎn)于我國貴州甕安埃迪卡拉系陡山沱組含磷地層,它以磷酸鹽化方式保存了這些6億年前的化石。所以,甕安生物群被學界視為動物世界的黎明,它的發(fā)現(xiàn)揭開了地球上最古老動物的神秘面紗。

2019年11月,中科院南京地質(zhì)古生物研究所與國外同行合作就曾經(jīng)發(fā)布最新成果,在甕安生物群找到了距今6.1億年的籠脊球化石,為揭開動物起源之謎提供了重要線索。專家打比方說,如果把地球上出現(xiàn)的第一個動物比喻成“雞”,那究竟有沒有存在著復雜胚胎發(fā)育機制的“蛋”呢?這一研究就揭示,“先有蛋”,然后“才有雞”。(本報2019年11月28日曾報道)

對這些胚胎狀化石的研究一直沒有停止。中科院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團隊的殷宗軍研究員告訴記者,甕安生物群中胚胎狀化石的生物學屬性一直充滿爭議。其中有一些疑難化石和動物胚胎狀化石外觀非常類似——此次公布成果的甕安旋孔蟲就是其中一個典型,它的表面包裹著囊包,上面長有奇怪的螺旋狀線圈。

自從2006年發(fā)現(xiàn)甕安旋孔蟲標本以來,不同的學者有不同的假說,認為它們是刺胞動物原腸胚、八臂仙母蟲的胚胎、綠藻、動物單細胞近親等。也有學者認為它們是獨立的物種,認為是單細胞的有孔蟲。

掃描了300多個化石標本

否定之前所有假說

專家告訴記者,甕安旋孔蟲的生物學屬性之所以存在較大爭議,主要原因是其內(nèi)部生物學結(jié)構(gòu)不清楚。為此,中科院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團隊的殷宗軍研究員、朱茂炎研究員和中國地質(zhì)科學院地質(zhì)研究所劉鵬舉研究員以及英國布里斯托大學Philip Donoghue教授等合作,采用高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術(shù),最終找到了保存精美的內(nèi)部生物學結(jié)構(gòu)。

“我們掃了300多個化石標本,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)保存完好只有十幾個,之后再花了三年多時間一一進行分析重建。”殷宗軍告訴記者,研究人員發(fā)現(xiàn),甕安旋孔蟲和大積球以及旋胞類一樣,具有類似的發(fā)育過程,即從單細胞期通過不增長的細胞分裂一直發(fā)育到成千上萬細胞階段。所以之前提出的各種假說均不成立。

研究人員綜合了旋孔蟲的發(fā)育過程和形態(tài)結(jié)構(gòu)特征,認為旋孔蟲屬于動物總界的一員,因此旋孔蟲的發(fā)育過程也為理解動物起源提供了重要線索。

囊包是為了保護自己?

更多謎底尚待解開

在顯微鏡下看,這些胚胎化石都包裹著一層囊包。殷宗軍告訴記者,這可能是趨同演化的結(jié)果。由于埃迪卡拉紀早期海洋環(huán)境較為嚴苛,氧化還原狀態(tài)不穩(wěn)定,因此幾乎所有的胚胎狀化石都發(fā)育了相似的厚壁囊包以保護自身。但這種類似的囊包結(jié)構(gòu)掩蓋了甕安生物群的生物多樣性,意味著甕安生物群中可能還有更多屬于動物總界的化石類群未被發(fā)現(xiàn),未來應該有更大的潛力值得挖掘。

相關(guān)報道:6億年前的蟲子長什么樣?南京古生物學家新發(fā)現(xiàn)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)江蘇廣電融媒體新聞中心(湯安佶 編輯 高若婷):6億年前的甕安生物群中,有一類胚胎狀化石表面上長有奇怪的螺旋狀線圈,這到底是一種什么樣的生物?長期以來學界有各種假說,但均沒有足夠的證據(jù)證實。

近日,中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所牽頭的國際團隊,通過高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術(shù),對這類化石的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行了研究,最終破解了其身世之謎。相關(guān)研究于2020年6月13日在線發(fā)表于美國《科學》雜志子刊《科學進展》(Science Advances)上。

動物是如何起源的呢?這一直是困擾古生物學家和演化生物學家的前沿科學問題。

探索這一問題的答案有兩種途徑:一種是演化發(fā)育生物學理論推測,即從分子的層面對比動物及其單細胞親近的發(fā)育過程,在分子生物學(分子系統(tǒng)學和分子鐘)構(gòu)建的動物總界時間樹(time tree of holozoan,動物總界包括所有后生動物及其單細胞近親)的基礎(chǔ)上,推測動物祖先的生物學特征,并重建這些特征的系統(tǒng)發(fā)生過程,估算其出現(xiàn)的時間;而另一途徑則是古生物學實證研究,即通過追溯最早的動物及其近親的化石記錄,重建動物起源的過程并卡定動物起源時間的上限。

長久以來,由于最早的動物化石記錄難覓蹤跡,動物起源領(lǐng)域一直是演化發(fā)育生物學的理論研究占據(jù)主導地位,直到埃迪卡拉紀甕安生物群中發(fā)現(xiàn)了大量動物胚胎狀化石后這一局面才開始發(fā)生變化。

甕安生物群中胚胎狀化石的生物學屬性一直充滿爭議,但近幾年的研究進展對這些化石的認識逐漸趨向了一致:它們當中一些類群可能代表了最早的動物(包括干群動物),而另一些可能代表了動物的單細胞親近。

盡管很難確認哪些是動物,哪些是動物單細胞近親,但將這些胚胎狀化石放置在動物總界范圍內(nèi)是沒有爭議的。因此,這些在細胞層級上保存了不同發(fā)育階段的標本,使得古生物學家通過化石記錄檢驗演化發(fā)育生物學家提出的動物起源模型成為可能。

當前,甕安生物群中動物總界類群的演化發(fā)育生物學方面的研究工作才剛剛起步,其中仍有大量系統(tǒng)分類位置不明的疑難化石,其中有一些疑難化石和動物胚胎狀化石外觀非常類似——甕安旋孔蟲就是其中一個典型。

甕安旋孔蟲呈球形,發(fā)育了類似常見的甕安胚胎狀化石大積球類(Megasphaera)帶裝飾的囊包,囊包上還發(fā)育了一條從一極延伸至另一極的螺旋狀線圈。

不同的學者根據(jù)甕安旋孔蟲囊包形態(tài)和螺旋線圈結(jié)構(gòu)與大積球或者旋胞類相似而將它和大積球或旋胞類聯(lián)系在一起,認為它是大積球或者旋胞類的不同發(fā)育階段,從而提出了多種不同的親緣關(guān)系假說,包括刺胞動物原腸胚、八臂仙母蟲的胚胎、綠藻、動物單細胞近親等。也有學者認為它們是獨立的物種,并將它們解釋為單細胞生物有孔蟲。

甕安旋孔蟲的生物學屬性之所以存在較大爭議,主要原因是其內(nèi)部生物學結(jié)構(gòu)不清楚。但解決其身世之謎對深刻理解甕安動物胚胎狀化石的演化生物學意義和解決長久以來的爭論均具有重要意義。

相關(guān)報道:身披螺旋狀線圈的小不點,竟是6億年前動物胚胎

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)科技日報:動物是如何起源的?這是長久以來困擾古生物學家和演化生物學家的重要科學問題。6億年前的貴州甕安生物群中,有許多小不點化石,肉眼幾乎難以看見,其中有一類胚胎狀化石表面上長有奇怪的螺旋狀線圈,這到底是一種什么樣的生物?

在6月13日在線發(fā)表于美國《科學》雜志子刊《科學進展》上的一篇論文,揭開了甕安旋孔蟲的奧秘。中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所牽頭的國際團隊,通過高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術(shù),對這類化石的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行了研究,最終破解了其身世之謎。

不足毫米的化石長著螺旋線圈

甕安生物群位于我國貴州甕安埃迪卡拉系陡山沱組含磷地層,通過磷酸鹽化方式,6億年前的化石得以完整地保存下來。

這些化石被稱為動物世界的黎明,科學家認為它們是已知地球最古老的生物。其中有大量的毫米級的小不點化石,關(guān)于它們的身份,長期以來學界有各種假說,但均沒有足夠的證據(jù)證實。

2006年,科研人員在甕安生物群發(fā)現(xiàn)有一類胚胎狀化石,其表面上長有奇怪的螺旋狀線圈,于是將其命名為甕安旋孔蟲。甕安旋孔蟲呈球形,發(fā)育了類似常見的甕安胚胎狀化石大積球類帶裝飾的囊包,囊包上還發(fā)育了一條從一極延伸至另一極的螺旋狀線圈。

有人認為它們是刺胞動物原腸胚、八臂仙母蟲的胚胎、綠藻、動物單細胞近親等。也有學者認為它們是獨立的物種,認為是單細胞的有孔蟲。

中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所殷宗軍研究員告訴記者,甕安生物群中胚胎狀化石還有大積球、旋胞類、籠脊球等好幾種,均發(fā)育了相似的帶裝飾的囊包。

2019年11月,中科院南京地質(zhì)古生物研究所曾經(jīng)發(fā)布論文稱,在甕安生物群找到了距今6.1億年的籠脊球化石,為揭開動物起源之謎提供了重要線索。專家打比方說,如果把地球上出現(xiàn)的第一個動物比喻成“雞”,那究竟有沒有存在著復雜胚胎發(fā)育機制的“蛋”呢?而籠脊球化石就是那個“蛋”。

小不點化石能解開動物起源之謎嗎?

長久以來,由于最早的動物化石記錄難覓蹤跡,動物起源領(lǐng)域一直是演化發(fā)育生物學的理論研究占據(jù)主導地位,直到埃迪卡拉紀甕安生物群中發(fā)現(xiàn)了大量動物胚胎狀化石后這一局面才開始發(fā)生變化。

過去,甕安生物群中胚胎狀化石的生物學屬性一直充滿爭議,但近幾年的研究進展對這些化石的認識逐漸趨向了一致:它們當中一些類群可能代表了最早的動物(包括干群動物),而另一些可能代表了動物的單細胞親近。

盡管很難確認哪些是動物,哪些是動物單細胞近親,但將這些胚胎狀化石放置在動物總界范圍內(nèi)是沒有爭議的。因此,這些在細胞層級上保存了不同發(fā)育階段的標本,使得古生物學家通過化石記錄檢驗演化發(fā)育生物學家提出的動物起源模型成為可能。

殷宗軍告訴記者,想要知道動物如何起源有兩種途徑:一種是演化發(fā)育生物學理論推測,即從分子的層面對比動物及其單細胞親近的發(fā)育過程,在分子生物學構(gòu)建的動物總界時間樹(動物總界包括所有后生動物及其單細胞近親)的基礎(chǔ)上,推測動物祖先的生物學特征,并重建這些特征的系統(tǒng)發(fā)生過程,估算其出現(xiàn)的時間;而另一途徑則是古生物學實證研究,即通過追溯最早的動物及其近親的化石記錄,重建動物起源的過程并卡定動物起源時間的上限。

當前,甕安生物群中動物總界類群的演化發(fā)育生物學方面的研究工作才剛剛起步,其中仍有大量系統(tǒng)分類位置不明的疑難化石,其中有一些疑難化石和動物胚胎狀化石外觀非常類似——甕安旋孔蟲就是其中一個典型。

甕安旋孔蟲究竟是什么?

甕安旋孔蟲的生物學屬性之所以存在較大爭議,主要原因是其內(nèi)部生物學結(jié)構(gòu)不清楚。

為此,中科院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團隊的殷宗軍研究員、朱茂炎研究員和中國地質(zhì)科學院地質(zhì)研究所劉鵬舉研究員以及英國布里斯托大學Philip Donoghue教授等合作,采用高分辨率顯微CT和同步輻射顯微斷層成像技術(shù),掃描了300百多個甕安旋孔蟲化石標本,最終找到了十幾個化石保存了精美的內(nèi)部生物學結(jié)構(gòu)。

研究人員發(fā)現(xiàn),甕安旋孔蟲和大積球以及旋胞類一樣,具有類似的發(fā)育過程,即從單細胞期通過不增長的細胞分裂一直發(fā)育到成千上萬細胞階段。這一發(fā)育過程表明甕安旋孔蟲不可能是單細胞的有孔蟲,也不是大積球或者旋胞類的早期或者晚期發(fā)育階段。故前人根據(jù)他們與大積球和旋胞類的相似而提出的各種假說均不成立。

因此,殷宗軍認為旋孔蟲屬于動物總界的一員。而旋孔蟲的發(fā)育過程也為理解動物起源提供了重要線索。

殷宗軍表示,甕安生物群中胚胎狀化石包均發(fā)育了相似的帶裝飾的囊包,這一特征是趨同演化的結(jié)果。由于埃迪卡拉紀早期海洋環(huán)境較為嚴苛,氧化還原狀態(tài)不穩(wěn)定,因此幾乎所有的胚胎狀化石都發(fā)育了相似的厚壁囊包以保護自身。

但這種類似的囊包結(jié)構(gòu)掩蓋了甕安生物群的生物多樣性,意味著甕安生物群中可能還有更多屬于動物總界的化石類群未被發(fā)現(xiàn),未來應該有更大的潛力值得挖掘。

相關(guān)報道:中英科學家認清6億年前胚胎化石結(jié)構(gòu)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)新華社南京6月18日電(記者王玨玢):記者18日從中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所獲悉,中、英古生物學者近期運用三維無損成像技術(shù),首次看清了一批6億年前胚胎狀化石的內(nèi)部精細結(jié)構(gòu)。

結(jié)果顯示,6億年前,這些古生物已經(jīng)能像現(xiàn)在的動物胚胎一樣進行細胞分裂。這對解開動物起源之謎具有重要意義。相關(guān)研究成果已于近日發(fā)表在美國《科學》雜志子刊《科學進展》上。

在已知地球生命歷史上,絕大多數(shù)現(xiàn)代高等動物的祖先,直到5.4億年前的寒武紀早期,才以爆發(fā)形式突然出現(xiàn),這被稱為“寒武紀生命大爆發(fā)”。但要解答動物起源之謎,必須回到寒武紀之前,尋找更早的化石證據(jù)。

此次,科研團隊對產(chǎn)自我國貴州甕安的一批化石展開研究。這些化石約有6億年歷史,產(chǎn)生于寒武紀大爆發(fā)以前。它們的外形很像現(xiàn)代動物胚胎,表面長著螺旋狀圈紋,被稱為甕安旋孔蟲。但受限于觀測手段,前人對這種生物的內(nèi)部結(jié)構(gòu)知之甚少。

此次,研究團隊采用最新三維無損成像技術(shù),掃描了300多個甕安旋孔蟲化石標本,終于看清了它們的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。結(jié)果顯示,甕安旋孔蟲的內(nèi)部存在細胞分裂現(xiàn)象。隨著細胞越來越多,其內(nèi)部單個細胞的體積越來越小,有的化石標本內(nèi)甚至能看到數(shù)千個細胞。

“這種發(fā)育方式,與動物胚胎早期發(fā)育非常類似。我們認為,甕安旋孔蟲很可能是一類已經(jīng)滅絕的遠古動物,或是現(xiàn)代動物的遠古近親。”領(lǐng)導此項研究的中科院南京地質(zhì)古生物所研究員殷宗軍說。