許昌人遺址

3月7日,東亞李占揚(yáng)(右一)和中科院古環(huán)境專家研究“許昌人”化石

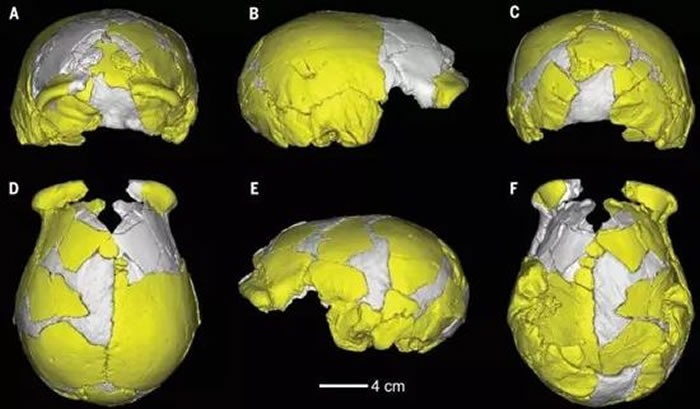

許昌人頭骨拼接示意圖。生亡圖A可以看出,許昌人相比原始人眉骨粗突,東亞許昌人眉骨已經(jīng)開始變細(xì)

許昌人第一塊頭骨化石出土現(xiàn)場(chǎng)

挖掘前的靈井遺址

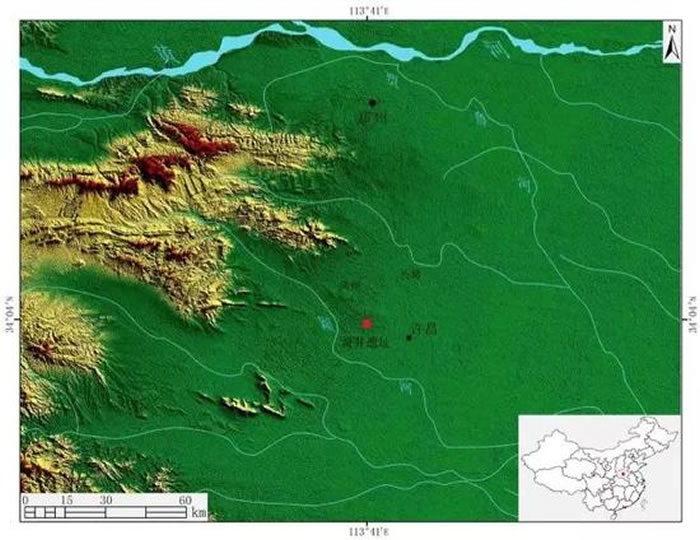

靈井遺址地形圖

李占揚(yáng)和中科院古環(huán)境專家研究“許昌人”生存環(huán)境

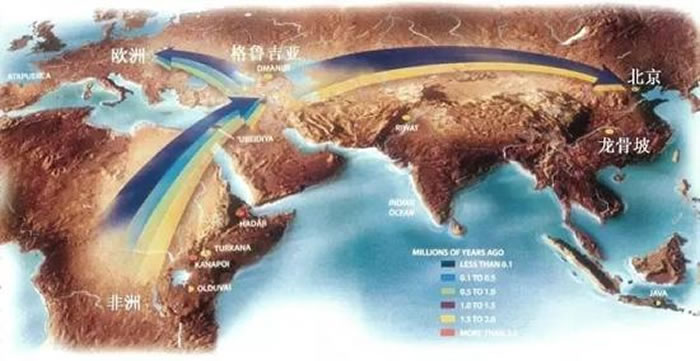

“非洲起源說”早期現(xiàn)代人走出非洲示意圖 李占揚(yáng)供圖

許昌人遺址遺物出土情況

許昌人使用的石器

靈井遺址出土的國(guó)河原始牛角化石,現(xiàn)已滅絕,生亡受訪者供圖

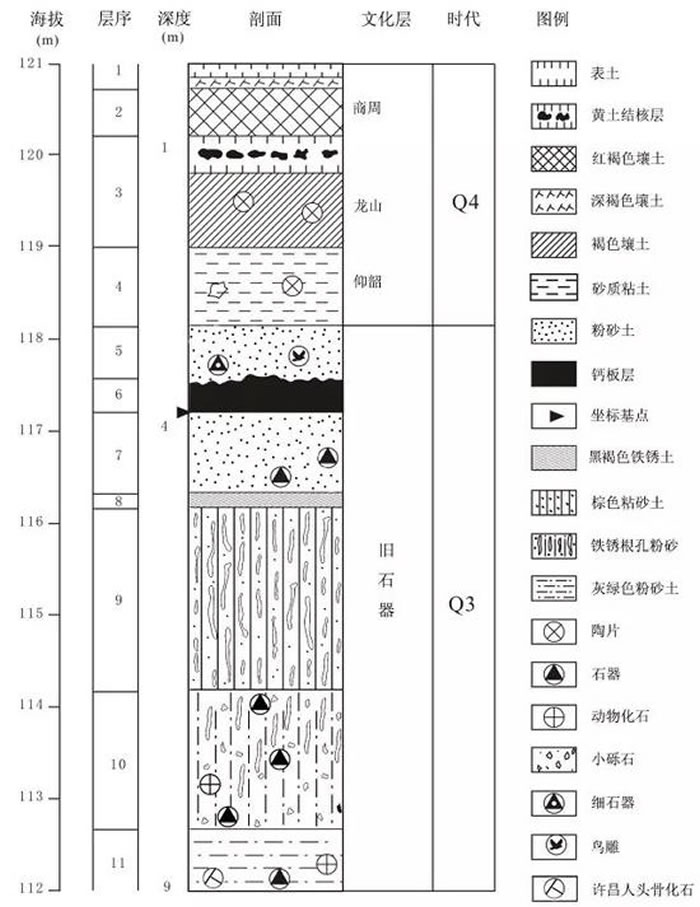

靈井遺址地層分布示意圖,東亞受訪者供圖

(神秘的正祖地球uux.cn報(bào)道)據(jù)新京報(bào)(記者 孫瑞麗 實(shí)習(xí)生 王雙興 張世超):2017年3月,隨著美國(guó)權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《Science》發(fā)表一篇論文,“許昌人”突然火了起來。這些生活在距今10.5萬至12.5萬年前河南許昌地區(qū)的古老人類,激發(fā)了公眾好奇心。有網(wǎng)友評(píng)論稱:“許昌人,真的是我們失散多年的表兄弟嗎?”

論文名為《在中國(guó)許昌發(fā)現(xiàn)的更新世晚期古老型人類頭骨》,第一作者是河南文物考古研究院第一研究室主任李占揚(yáng)。因?yàn)檎撐陌l(fā)表,他也一下子成為“紅人”。

從2005年起,李占揚(yáng)帶隊(duì)用了10年時(shí)間,從許昌靈井舊石器遺址挖出了45塊古人類頭骨碎片,被拼接復(fù)原成兩顆較為完整的人類頭骨,被命名為“許昌人”。

在考古界,出土古人類化石一直是少之又少,這兩枚拼接好的頭骨化石顯得尤為珍貴。通過研究,李占揚(yáng)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),“許昌人”是一種既有東亞古人類的特征、又有歐洲尼安德特人的特征,同時(shí)也具有一部分向現(xiàn)代人演化的特征的人類。這被認(rèn)為“許昌人”是中國(guó)古人類跟尼安德特人交流、并向現(xiàn)代人過渡的證據(jù)。

文章發(fā)表后,現(xiàn)代人“非洲起源說”和“多地起源說”再次成為學(xué)術(shù)界熱議的焦點(diǎn)。此前,歐美專家認(rèn)為現(xiàn)代人起源于非洲。但是,中國(guó)、澳大利亞以及部分美國(guó)學(xué)者卻認(rèn)為,現(xiàn)代人起源于多個(gè)地區(qū)。現(xiàn)在,“許昌人”的研究發(fā)現(xiàn),成為支持現(xiàn)代人“多地起源說”的新證據(jù)。

“許昌人很可能代表著華北地區(qū)早期現(xiàn)代人的珠海斗門找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)直接祖先中的一支。”參與“許昌人”研究的中科院古人類學(xué)家吳秀杰說。

“久違的老朋友”

那塊只有手掌大小的人類頭蓋骨化石,從埋藏了十萬多年的泥土里被挖出一點(diǎn)的那一刻,沉寂了30多年的靈井舊石器遺址沸騰了,工人李翠云第一個(gè)發(fā)現(xiàn)了它,她大喊一聲:“有戲了!”

周圍的人都跑過去看,一塊褐色的化石嵌在土里,骨面光圓,技工曹秀梅看到,骨頭連接的地方有像鋸齒狀的接口。

“那是骨縫,是人類化石獨(dú)有的特征。”2017年3月9日,坐在河南文物考古研究院第一研究室,李占揚(yáng)回憶發(fā)現(xiàn)第一塊人類化石的畫面。

那是2007年12月17日,初冬,原定的當(dāng)年考古發(fā)掘最后一天,工人們散布在許昌市靈井鎮(zhèn)西側(cè)一個(gè)舊石器考古現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行最后的挖掘。兩年時(shí)間,考古隊(duì)員們用考古鏟子刮了一個(gè)近300平米、深七八米的工整的方形大坑。

那天臨近中午,考古現(xiàn)場(chǎng)的電話打到李占揚(yáng)家里。他立刻通知工人們?cè)氐却瑥募依锍霭l(fā)時(shí),激動(dòng)得忘了關(guān)掉正在煮米飯的電飯煲:“那一刻,我也等了很久。”

2005年4月開始,李占揚(yáng)第一次帶領(lǐng)來自河南文物考古研究院的考古隊(duì),在許昌靈井鎮(zhèn)一處舊石器遺址進(jìn)行考古挖掘。

這是一處位于許昌西約15公里的遺址,位于許昌靈泉附近,在古代,是許昌十景之一。上世紀(jì)六七十年代,中科院幾名工作人員曾在這里收集到兩段疑似人的股骨化石和一些用動(dòng)物骨頭做的骨器、動(dòng)物化石,但受限于當(dāng)時(shí)的研究條件,這些化石沒有做年代鑒定。

李占揚(yáng)也一直關(guān)注著這片地方,但是因?yàn)檫@里地勢(shì)低洼,而且靠近泉眼,遺址常年有積水。

2005年4月,遺址附近的積水突然消失。據(jù)李占揚(yáng)回憶,積水消失跟附近一處煤礦發(fā)生了透水事故有關(guān)。

那之后,對(duì)遺址的正式挖掘才開始。

挖掘進(jìn)行得頗為順利,開工兩個(gè)月后,這里便出土了第一片石英石片。

“開始是一片,后來是成組地顯露”,李占揚(yáng)曾記錄,到2005年底,他們已經(jīng)在這里挖掘出了石制品2452件,動(dòng)物化石3000多件。但一直沒有出土人類化石。

2007年12月17日,受寒冷天氣限制,考古隊(duì)計(jì)劃停工。但就在那天,那塊頭蓋骨突然出現(xiàn)。

匆忙趕到靈井遺址,李占揚(yáng)蹲在化石周邊觀察了很久,“像是看到了久違的老朋友。”

中科院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所原副所長(zhǎng)高星在那天接到了李占揚(yáng)的電話。想到后續(xù)的挖掘研究工作還需要更多專業(yè)技術(shù)的支持,李占揚(yáng)那天向中科院請(qǐng)求支援。

“當(dāng)時(shí)我正在野外考察,無法及時(shí)趕過去,就邀請(qǐng)和選派了北京最好的專家去現(xiàn)場(chǎng)做處置。”3月16日,高星告訴新京報(bào)記者。

被高星派往許昌的專家,有中科院古人類學(xué)家劉武,古脊椎所野外化石發(fā)掘、化石修復(fù)專家趙忠義,和博士生張雙權(quán)。

“那兩天的靈井,像是經(jīng)歷了一場(chǎng)熱鬧的紅白喜事。”李占揚(yáng)回憶。

化石發(fā)現(xiàn)后,河南本地的考古專家和參與過的工作人員都來觀看和幫忙。怕化石受損,還請(qǐng)了警察過來保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

由于人數(shù)眾多,他們不得不在遺址旁邊臨時(shí)架起大鍋,鍋里燉白菜豆腐粉條,人們干活餓了就去盛一碗,蹲在地上吃幾口,吃完繼續(xù)忙碌。

那顆手掌大小的人類頭骨化石,埋藏前已經(jīng)破碎。碎化石埋藏在約2平方米的灰綠色泥土里。那幾天,包括這塊頭蓋骨,他們共取出了16塊人類頭骨化石。

兩天后,按照重要文物級(jí)別,這些化石被專家和保衛(wèi)人員直接護(hù)送進(jìn)中科院的標(biāo)本室。

從事了20多年史前考古的李占揚(yáng)知道,出土一塊人類化石有多么重要。

高星曾給出過一組數(shù)據(jù),到目前為止,中國(guó)有文化遺存的遺址是2000多處,這其中,有人類化石的遺址僅有70多處。

測(cè)年

周力平,來自北京大學(xué)地表過程分析與模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的教授。高星找到他,是因?yàn)樗膶?shí)驗(yàn)室是國(guó)內(nèi)測(cè)年領(lǐng)域的權(quán)威。化石被發(fā)現(xiàn)的那一刻,它的年代成為所有考古人員最關(guān)心的問題。

周力平回憶,見到頭骨的那個(gè)場(chǎng)合,還是很神圣的。頭骨到達(dá)中科院標(biāo)本室時(shí),被裝在一個(gè)大箱子里,周圍用石膏套著。頭骨化石邊緣棱角清晰,周力平分析,化石磨損不大,說明它破碎后不久就埋藏在那里了。

周力平被分到化石周邊一大塊還沒有見過光的土塊,他用“光釋光測(cè)年法”測(cè)量化石的年代。這是一種目前國(guó)際上比較權(quán)威的化石測(cè)年技術(shù),周力平在英國(guó)劍橋大學(xué)讀書時(shí)的導(dǎo)師溫特爾博士是這項(xiàng)技術(shù)的發(fā)明者。

“我們測(cè)年代,是測(cè)出土化石周邊的沉積物。”3月12日,周力平告訴新京報(bào)記者。

周力平解釋,化石邊上沒有見過光的土壤、顆粒或者礦物,比如沉積物中的石英顆粒,里面一些有缺陷的雜質(zhì)會(huì)俘獲電子。一見光,這些電子獲得了能量,會(huì)跑掉。與此同時(shí),這些礦物顆粒所帶有的年齡信號(hào)也全部清空為零。

“埋藏的時(shí)候,周圍的土、或者更準(zhǔn)確地說土里面的礦物顆粒,一定是見到了日光之后再被埋藏起來,這些礦物顆粒就成為了時(shí)鐘定在零時(shí)的紀(jì)年材料。”周力平說。

現(xiàn)在,提取這些礦物顆粒,把它們能重新積累多少光測(cè)出來,就有可能知道它是什么時(shí)候被埋藏的了。

實(shí)驗(yàn)前后經(jīng)歷了兩年多時(shí)間,他們反復(fù)測(cè)試石英、長(zhǎng)石等不同顆粒物的沉積年齡,又嘗試了七種不同的光釋光測(cè)試方法。最終得出結(jié)論是,埋藏化石的沉積物是在10.5萬至12.5萬年前沉積的。

測(cè)年的結(jié)果讓中科院院士、古人類學(xué)家吳新智很重視。這是因?yàn)椋谥袊?guó)古人類化石的出土年代中, 5萬至10萬年的人類化石一直缺失。但恰恰是10萬年左右,被人類學(xué)界看作是現(xiàn)代人起源的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。

吳新智告訴新京報(bào)記者:“‘許昌人’的研究發(fā)現(xiàn),因此成為支持現(xiàn)代人‘多地起源說’的新證據(jù)。”

關(guān)于現(xiàn)代人起源,有一種說法是“非洲起源”,即現(xiàn)代人的祖先追溯至大約20萬年前生活在非洲的一個(gè)婦女。5萬至7萬年前,這些代表早期智人的非洲人來到了東亞。

還有一種說法是“多地起源說”,即現(xiàn)代的人類不止一個(gè)起源,而是有多個(gè)起源。吳新智贊成這一說法,他還提出,中國(guó)的人類進(jìn)化應(yīng)該是“連續(xù)進(jìn)化附帶雜交”。他分析中國(guó)出土的元謀人、北京人、遼寧金牛山人、許家窯人、廣西崇左人、山頂洞人等人類化石發(fā)現(xiàn),中國(guó)從170萬年至3萬年前,均有出土人類化石,而且分布在全國(guó)各地。

他們是東亞人的祖先嗎?

按照古人類命名的慣例,在許昌靈井遺址發(fā)現(xiàn)的人類頭骨化石被命名為“許昌人”。

2008至2016年,李占揚(yáng)帶領(lǐng)的考古隊(duì)又陸續(xù)在許昌靈井遺址進(jìn)行了漫長(zhǎng)的考古發(fā)掘。

至2014年5月,李占揚(yáng)帶領(lǐng)的考古隊(duì)在第一次發(fā)現(xiàn)“許昌人”頭骨化石的探訪里,又一次發(fā)現(xiàn)了20多塊人類頭骨化石,至此,“許昌人”遺址共出土45塊人類化石。

中科院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所研究員吳秀杰,通過高清晰度CT掃描、手工及三維虛擬復(fù)原等手段,將45塊人類化石復(fù)原出了兩顆相對(duì)較為完整的人類頭骨。通過比較,這是兩顆具有東亞古人類、尼安德特人和現(xiàn)代人共同特征的“許昌人”頭骨。

1800cc,是第一個(gè)“許昌人”的顱容量,這個(gè)數(shù)值一個(gè)遠(yuǎn)大于現(xiàn)代人的1400cc左右,另一個(gè)與現(xiàn)代人接近。

“說不定,他們比我們的智商還高。”一位參與過該項(xiàng)考古工作的人員說。

通常情況下,古人類的頭骨骨壁都比較厚重,但是“許昌人”的骨壁呈現(xiàn)變薄且圓隆化的特征。

“另一個(gè)顯著特征是,‘許昌人’的眉骨已經(jīng)由古人類的粗壯、前突,變得纖細(xì)和不再那么突出了。”3月9日,李占揚(yáng)指著“許昌人”的頭骨化石告訴新京報(bào)記者。這是一個(gè)1:1比例的“許昌人”頭骨復(fù)原模型,它看起來比正常人的頭顱要大,但是性狀跟現(xiàn)代人接近。

吳秀杰表示,以上幾處特征,都指向“許昌人”正在向現(xiàn)代人演化。

同時(shí),“許昌人”也有明顯的更新世早期人類(如周口店直立人、和縣直立人等)的特征。

“他們頭骨穹隆低矮、腦顱中矢狀面扁平、最大顱寬的位置靠下、短小并向內(nèi)側(cè)傾斜的乳突。”吳秀杰說。這些特征是東亞古人類的一些原始特征。也因此,她認(rèn)為從更新世中、晚期,東亞古人類可能具有一定程度的連續(xù)演化模式。

“許昌人”的出土,最引人關(guān)注的是他們是否是“尼安德特人”的后代。

資料顯示,尼安德特人生活在12萬年前的德國(guó)尼安德特山洞,但在兩萬四千年前,這些古人類卻消失了。2014年2月,根據(jù)考古學(xué)家們公布的一項(xiàng)研究,發(fā)現(xiàn)尼安德特人的DNA序列和現(xiàn)代人類的DNA序列非常相似。

3月12日,吳秀杰告訴新京報(bào)記者,“許昌人”確實(shí)具有與典型的尼安德特人相似的兩個(gè)特征,其中一個(gè)特征是顳骨內(nèi)的內(nèi)耳迷路模式。

內(nèi)耳迷路是隱藏在人類耳朵深處的一個(gè)位置,“許昌人”的內(nèi)耳迷路已經(jīng)成為化石,通過CT掃描,吳秀杰看到“許昌人”內(nèi)耳迷路的前、后半規(guī)管相對(duì)較小,外半規(guī)管相對(duì)于后半規(guī)管的位置較為靠上。

“這正是典型的尼安德特人的特征。”她說。

“許昌人”另外一個(gè)特征,是頭骨最后部的枕骨形態(tài)。枕骨圓枕弱化伴隨中上部的一個(gè)三角形凹陷,這也是典型的尼安德特人特征之一。

根據(jù)以上研究,吳秀杰認(rèn)為,許昌人化石呈現(xiàn)現(xiàn)代人、古代人和尼安德特人的特征,為復(fù)雜及鑲嵌性形態(tài)特征。可以說,他們不是以上任何一種人類,卻又整合了以上幾種人的特征。她的研究,為中國(guó)古人類演化的地區(qū)連續(xù)性,以及歐洲古人類之間的交流提供了一定的支持。

李占揚(yáng)也曾經(jīng)推測(cè),“許昌人”的祖先應(yīng)該是受環(huán)境影響有過多次遷徙,在一個(gè)氣候異常的時(shí)期,他們向西遷徙,與尼安德特人的后代進(jìn)行了交流。

“他們生活還不錯(cuò)”

3月8日再到遺址,李占揚(yáng)請(qǐng)來了中科院地質(zhì)所古環(huán)境專家呂厚遠(yuǎn)、吳乃琴夫婦,希望探索這片“許昌人”生活過的地方在10萬年前是怎樣的植被和古環(huán)境。

如今,當(dāng)年出土人類化石的探方已經(jīng)被土填上,周邊建起了圍欄。初春,遺址附近村民家門口的杏花盛開,但遺址早年挖掘的地方,長(zhǎng)滿了荒草。

遺址在一片洼地之中。數(shù)十年的挖掘,那片地勢(shì)較低的遺址里出土了3萬多件石器、骨器和動(dòng)物化石,并且分布十分密集。

石器的材質(zhì)多是石英巖和脈石英,出土?xí)r,分布在動(dòng)物骨骼化石的周邊。李占揚(yáng)曾發(fā)現(xiàn),遺址西南有一條河,這條河的河床分布有這兩種原料,推測(cè)“許昌人”的石器是從那里搬運(yùn)而來。

去遺址里掘取土壤樣品時(shí),三人還觀察了靈井周邊地勢(shì)。李占揚(yáng)做過測(cè)量,遺址以北約150米的距離,地勢(shì)較遺址高出3.5米,屬于崗地。

他猜測(cè),“許昌人”應(yīng)該居住在周邊百米外的高崗地,但經(jīng)常在遺址里的湖泊邊上處理動(dòng)物。

現(xiàn)在,在李占揚(yáng)的標(biāo)本室里,滿地、滿桌擺放的,都是石器和骨骼化石。

“你在這里看到的每一件石器和化石,都來自10萬年前。”3月7日,李占揚(yáng)的助手開玩笑說。

拳頭大小的石頭擺放在他的研究室里,有些表面光圓,像是鵝卵石。但有些則被打擊出來一個(gè)尖兒,被稱為打砸器。在舊石器時(shí)代,這些都是人類使用的工具。

數(shù)量最多的,是石片。石片是白色的石英石被打擊成的片狀物,有鋒利的邊緣。考古隊(duì)員曾經(jīng)買來一塊肉,在遺址上,他們用石片嘗試切肉,“發(fā)現(xiàn)很好用”。

動(dòng)物化石被堆放在這間標(biāo)本室的幾個(gè)柜子里,以動(dòng)物四肢骨最多,一部分有明顯的打制痕跡,有些還刻有工整的劃痕,有些骨骼的末端被使用過。李占揚(yáng)推測(cè),“許昌人”已經(jīng)會(huì)狩獵,并且用動(dòng)物的骨骼制作出了骨器,并用骨器來剝皮。

這些石器和化石看起來棱角清晰,李占揚(yáng)認(rèn)為,它們都保存得相當(dāng)新鮮,幾乎沒有被磨蝕和風(fēng)化,“這說明遺物暴露時(shí)間不長(zhǎng)即被埋藏。”

動(dòng)物化石也是指示當(dāng)年環(huán)境的重要標(biāo)本。2005年至2016年,通過對(duì)動(dòng)物化石的研究,李占揚(yáng)發(fā)現(xiàn),這一帶在10萬年前生活有至少21種哺乳動(dòng)物,包括蒙古野驢、馬、獐、鹿、普氏原羚等。

李占揚(yáng)告訴新京報(bào)記者,他看到的那些動(dòng)物牙齒和牛角顯示,這些動(dòng)物死時(shí)大都在青壯年時(shí)期。

“動(dòng)物到晚年牙齒都會(huì)磨損比較嚴(yán)重,但我們出土的牙齒,好多都很長(zhǎng),磨損度也不高。”李占揚(yáng)說。這些都是“許昌人”狩獵的直接證據(jù)。

他推測(cè),“許昌人”可能把一些大型動(dòng)物趕到水邊,“傍晚,借著月色,動(dòng)物在水里的活動(dòng)能力下降,‘許昌人’趁機(jī)獵殺他們。”

他們可能是用石球殺死動(dòng)物,再用尖利的石英碎片切割,用骨器剝皮,并拿大塊石頭把骨頭砸碎,因?yàn)槌鐾恋暮芏喙趋阑加斜辉宜榈暮圹E,“這一點(diǎn)可能是為了敲骨吸髓。”

食用后,“許昌人”把一部分骨頭扔進(jìn)水里,或者直接丟在水邊,動(dòng)物骨骼得以快速埋藏。

“‘許昌人’生活得還不錯(cuò),起碼有肉吃。”李占揚(yáng)開玩笑說。

消失

在追蹤“許昌人”的蹤跡中,李占揚(yáng)發(fā)現(xiàn),“許昌人”在第四紀(jì)最近一次冰期(距今大約5至7萬年)之后,蹤跡變?yōu)榱丝瞻住?br>長(zhǎng)達(dá)10萬年的歷史演化中,靈井前后經(jīng)歷了多個(gè)重要的文化時(shí)期。值得注意的是,他們并不是同時(shí)出現(xiàn)在某一個(gè)地層中,而是一個(gè)歷史時(shí)期被掩埋之后,新的歷史在上一層開始。

李占揚(yáng)研究發(fā)現(xiàn),靈井的地層中,距今10萬年的舊石器文化在最底層,深10米,“許昌人”和大量的石器、骨器便是在這一層出土。

舊石器層之上,從下往上依次是仰韶文化、龍山文化、商周文化、漢~宋文化。這些文化層均出土了大量所在歷史階段的陶器、磚、建筑等。

3月8日,研究古環(huán)境的呂厚遠(yuǎn)和吳乃琴夫婦在遺址上仔細(xì)觀察,他們看到距今10萬年的最底層土壤部分土質(zhì)發(fā)紅。

“這是氣候在暖期的特征。”呂厚遠(yuǎn)說。此外,埋藏“許昌人”的土質(zhì)為灰綠色,“這是湖相沉積,說明當(dāng)時(shí)此處是湖泊。”

這說明,許昌人生活在一個(gè)暖期中。呂厚遠(yuǎn)告訴新京報(bào)記者,冰期和與人類活動(dòng)有明顯關(guān)系,“至少氣候變暖與人口增長(zhǎng)是對(duì)應(yīng)的。”

距今5至7萬年前,倒數(shù)第二次暖期結(jié)束,地球最近一次冰期來臨。

李占揚(yáng)發(fā)現(xiàn),“許昌人”出土的那個(gè)文化層之上,有約2米厚的空白層,即不含任何文化遺物的層位。在空白層,泉水也顯示出斷流的跡象。

“‘許昌人’在那次冰期中不知了去向。”李占揚(yáng)說。

正是因?yàn)槿绱耍霸S昌人”和后來的現(xiàn)代人之間是否有遺傳關(guān)系,目前還不清楚。

李占揚(yáng)將繼續(xù)對(duì)遺址進(jìn)行挖掘,他希望,能找出一些人類牙齒出來。因?yàn)檠例X內(nèi)也許能提取到DNA,這樣關(guān)于“許昌人”的秘密也許能進(jìn)一步解開。 |