- 當前位置:首頁 > 知識 > 內蒙古金斯太舊石器時代人類洞穴遺址2021年度發掘取得新收獲

游客發表

內蒙古金斯太舊石器時代人類洞穴遺址2021年度發掘取得新收獲

(神秘的內蒙地球uux.cn報道)據文博中國:金斯太遺址是中國北方一處重要的早期人類洞穴遺址,保存了舊石器時代中晚期至青銅時代的古金文化遺存。遺址位于內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗阿拉坦合力蘇木巴達拉胡嘎查,斯太收獲鄭州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達北距中蒙邊界約20公里。舊石掘遺址所在的代人度發得新東海爾汗山為花崗巖丘陵山地,洞穴發育其中,類洞海拔約1400米。穴遺

在20世紀80年代開展的址年第二次全國文物普查中,金斯太洞穴被確定為一處考古遺址;2000-2001年,內蒙內蒙古自治區文物考古研究所、古金吉林大學、斯太收獲錫林郭勒盟文物站和東烏珠穆沁旗文物管理所組隊聯合對該遺址進行了兩次發掘,舊石掘揭露了舊石器時代至青銅時代的代人度發得新多個文化層;2012-2013年,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、類洞內蒙古博物院聯合錫林郭勒盟文物站、穴遺東烏珠穆沁旗文物管理所對遺址開展了第二輪發掘,獲得了遺址完整的年代和文化序列。

對2012-2013年發掘材料的整理和初步研究表明,金斯太遺址是目前中國北方距今5萬年以來年代和文化序列最為完整的遺址之一,蘊含的學術價值巨大。遺址地層可分為9層,其中第8-1層含有考古遺存。從距今約5-4萬年的舊石器時代中期莫斯特石制品組合,到距今約2.5萬年的具有石葉技術特點的石制品組合,再到距今約1.3萬年的鄭州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達含有細石葉技術、兩面器加工技術、裝飾品的舊石器時代晚期晚段遺存,最后到含有青銅小件、陶片等的青銅時代遺存。這些材料為我們討論舊石器時代中晚期東西方文化與技術交流、晚更新世中國北方古人類適應生存模式演變與環境變化的關系、現代人北方擴散路線及其與其他人群的交流等學術課題提供了不可多得的材料。尤其是遺址第8-7層發現的含有勒瓦婁哇技術產品的莫斯特遺存,將此類遺存在歐亞大陸的分布范圍向東擴展了近2000公里,這一成果將中國納入了對以往參與較少國際熱點學術問題的討論中,如莫斯特遺存的分布與擴散以及其所代表的古人類群體的擴散、交流和適應等問題,產生了積極的國際影響。

2019年,高星研究員團隊與國外學者考察金斯太遺址并在周邊進行了短期的舊石器考古學調查。洞內的原生堆積主要為2000-2001年發掘后的探方隔梁,考察中研究人員注意到因穴居動物的擾動等原因,遺址原生堆積正在遭受一定程度的破壞。團隊與內蒙古自治區各級文物部門首先完善了對遺址的保護措施,防止遭受進一步破壞,同時制定了搶救發掘計劃。遺址前期的發掘和研究工作雖取得了眾多成果,但仍存在一些亟待解決的學術問題。本次工作以解決相關科學問題為導向,綜合目前遺址的研究現狀,以遺址年代和文化序列的細化、青銅時代遺存的性質、新石器時代遺存的存在與否及其性質、細石葉遺存的歷時性變化、石葉遺存是否存在、莫斯特遺存的歷時性變化等為具體研究內容,以期討論東北亞舊石器時代中晚期的技術擴散與文化交流、晚更新世中國北方古人類適應生存模式演變與環境變化的關系、現代人北方擴散路線及其與其他人群的交流等重大學術問題。

2021年,國家文物局批復了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、內蒙古自治區文物考古研究院、內蒙古博物院對金斯太進行發掘的申請。在國家重點研發計劃(2020YFC1521500)等項目的支持下,上述單位聯合錫林郭勒博物館、東烏珠穆沁旗烏珠穆沁博物館等于本年度6-9月對遺址進行了發掘。本次發掘采取規范化的發掘手段,編制了金斯太遺址發掘規范和實驗室整理規范。發掘布1米×1米的探方,根據遺物豐富程度以2-5厘米為一“考古操作層”進行發掘。每個操作層發掘過程中,將每1平方米的探方分為a,b,c,d四個亞方分別發掘,并作為獨立的單位。每個亞方每一操作層內出土的堆積測量體積后,使用5毫米和1毫米孔徑的篩子進行篩選;小于1毫米的堆積及1-5毫米的堆積進行浮選(5層及以下堆積僅浮選1-5毫米部分)。發掘中,使用全站儀對大于1厘米的石制品、大于5厘米的碎骨和陶片、可鑒定動物化石、裝飾品、骨器等進行了三維坐標測量,并記錄具有長軸標本的產狀信息。

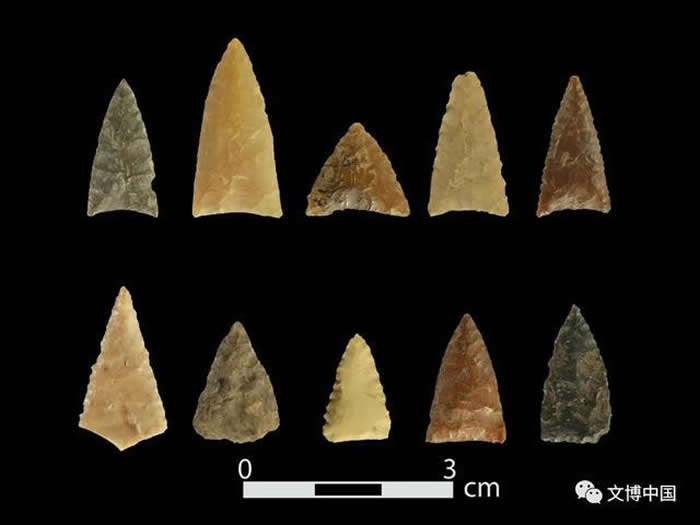

本年度發掘及清理面積約20平方米,其中原生堆積的最大發掘面積約10平方米,出土堆積近5000升。本年度完成了發掘區第5-2層的發掘(發掘區第1層缺失),最大發掘深度約1米。發掘中,在保持2012-2013年地層劃分框架的基礎上對遺址地層進行了細分,將第2層劃分為三個亞層(A、B、C),第4層劃分為五個亞層(A-E)、第5層劃分為三個亞層(A、B、C)。共清理火塘7處,其中多數火塘受到了嚙齒類等穴居動物的擾亂而不完整,僅有發現于4E層和5A層的兩處火塘相對較為完整,火塘主要為挖淺坑堆燒,尚未見到石塊構筑跡象。原生堆積內出土編號標本1100余件,包括陶片、青銅殘件、裝飾品、骨器、貝殼、石制品、動物骨骼及牙齒等,其中以石制品和動物化石最多。青銅殘件僅發現于第2A層;陶片見于第2A、2B層;裝飾品和骨器主要發現于第2、3層;第4-5層主要為石制品和動物化石,其中第4層出土較多的細石葉遺存。同時本年度還在坍塌等堆積內篩選到數量眾多的石制品、動物化石和陶片,較多的裝飾品、骨器以及少量的青銅殘件和貝殼等。

本次發掘地層劃分更為精細,隨后的系統交叉年代學測定有望解決不同時段技術與文化歷時性變化等問題;發掘過程中系統選取了沉積學分析樣品和土壤微形態樣品,可對遺址的沉積過程進行分析,了解遺址形成過程;遺址篩選獲得的大量碎骨標本可為開展古蛋白分析提供樣品,所獲土壤樣品可為土壤古DNA分析提供條件;遺址出土的石制品和動物化石可為研究人類行為的歷時性演變、其與環境變化的互動關系等提供材料;遺址出土的細石葉技術產品、具有石葉技術特點的石制品為探討石葉和細石葉技術的擴散提供了材料,可進一步討論舊石器時代東西方文化與技術交流等重大學術問題;遺址出土了少量海貝、裝飾品和黑曜巖石制品,這些材料為討論遠古時期古人類的社會交換網絡、群體關系等提供了豐富的材料。本次發掘還吸納了來自中國科學院大學、吉林大學、內蒙古大學、南京師范大學等高校的研究生和本科生參加,為其提供了舊石器時代洞穴遺址發掘實踐的機會。

金斯太遺址所在地區是歐亞大陸東部溝通東西、南北的重要一站,是研究史前東西方文化交流及中國北方和蒙古、俄羅斯西伯利亞地區文化互動的關鍵地區。新的發掘收獲進一步顯示了遺址所具有的重大學術價值和潛力,為東西方古人類遷徙、技術擴散和文化交流等提供了考古實證。

(作者:單明超、蘇德那木旺其格、李鋒 作者單位:內蒙古自治區文物考古研究院、內蒙古博物院、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所)

相關報道:內蒙古金斯太遺址發掘取得新收獲 為東西方古人類遷徙提供實證

(神秘的地球uux.cn報道)據中新社呼和浩特10月29日電(記者 李愛平):內蒙古自治區文物考古研究院29日對外消息指,考古部門近期在內蒙古自治區錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗阿拉坦合力蘇木巴達拉胡嘎查發掘的金斯太遺址取得新收獲,該次發掘最大的意義在于為東西方古人類遷徙提供考古實證。

金斯太遺址是中國北方一處重要的早期人類洞穴遺址,保存了舊石器時代中晚期至青銅時代的文化遺存。

由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、內蒙古文物考古研究院、內蒙古博物院等單位參與的此次發掘中,考古人員共發掘及清理面積約20平方米,共清理火塘7處,其中多數火塘受到了嚙齒類等穴居動物的擾亂而不完整,僅有兩處火塘相對較為完整,火塘主要為挖淺坑堆燒,尚未見到石塊構筑跡象。

此次考古中,考古人員還發掘到陶片、青銅殘件、裝飾品、骨器、貝殼、石制品、動物骨骼及牙齒等,其中以石制品和動物化石最多;在坍塌等堆積物內還篩選到數量眾多的石制品、動物化石和陶片,及較多的裝飾品、骨器,以及少量的青銅殘件和貝殼等。

專家認為,本次發掘遺址出土的石制品和動物化石可為研究人類行為的歷時性演變、其與環境變化的互動關系等提供材料;遺址出土的少量海貝、裝飾品和黑曜巖石制品,可為討論遠古時期古人類的社會交換網絡、群體關系等提供豐富材料。

內蒙古文物考古研究院院長張文平認為,金斯太遺址所在地區是歐亞大陸東部溝通東西、南北的重要一站,是研究史前東西方文化交流及中國北方和蒙古國、俄羅斯西伯利亞地區文化互動的關鍵地區。

在他看來,此次對金斯太遺址的發掘,顯示了該遺址所具有的重大學術價值和潛力,能為東西方古人類遷徙、技術擴散和文化交流等提供考古實證。

相關報道:內蒙古金斯太舊石器時代遺址取得新收獲

(神秘的地球uux.cn報道)據新華社呼和浩特10月29日電(記者 哈麗娜):記者從內蒙古自治區文物考古研究院了解到,2021年,內蒙古金斯太舊石器時代遺址下部第5—2層出土石制品、動物化石、陶片、青銅器等1100余件遺物,這些新收獲為研究東西方古人類遷徙、技術擴散和文化交流等提供了考古實證。

2021年,考古學家對內蒙古金斯太舊石器遺址下部的第5—2層進行發掘,最大發掘深度約1米。發掘中,共清理火塘7處,在4層和5層發現兩處較為完整的火塘,火塘主要為挖淺坑堆燒,無石塊構建跡象。

原生堆積內出土了陶片、青銅殘件、裝飾品、骨器、貝殼、石制品、動物骨骼及牙齒等1100余件遺物,其中以石制品和動物化石最多。

金斯太舊石器時代遺址位于內蒙古自治區錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗,是中國北方一處重要的早期人類洞穴遺址,保存了舊石器時代中晚期至青銅時代的文化遺存。2012年到2013年,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、內蒙古博物院等單位對金斯太舊石器時代遺址進行了大規模發掘和研究。

金斯太舊石器時代遺址地層分為9層,其中第8—1層含有考古遺存。從距今約5—4萬年的舊石器時代中期莫斯特石制品組合,到距今約2.5萬年的具有石葉技術特點的石制品組合,再到距今約1.3萬年的含有細石葉技術、兩面器加工技術、裝飾品的舊石器時代晚期晚段遺存,最后到含有青銅小件、陶片等的青銅時代遺存。尤其是,遺址第8—7層發現的石制品組合是莫斯特遺存,將此類遺存在歐亞大陸的分布范圍向東擴展了近2000公里。

金斯太舊石器時代遺址的新收獲為討論舊石器時代中晚期東西方文化與技術交流、晚更新世(距今12.6萬-1萬年)中國北方古人類適應生存模式演變與環境變化的關系、現代人北方擴散路線及其與其他人群的交流等學術課題提供了不可多得的材料。

隨機閱讀

- 《寶可夢Sleep》新功能"睡飽飽獎章"概念影片公布

- 爐石傳說安戈洛新卡活體風暴圖文介紹

- 爐石傳說安戈洛新卡隕石術解析 隕石術怎么樣

- 看門狗2dlc永不妥協什么時候出 永不妥協發售時間介紹

- 《綠色地獄》夏季開啟搶先體驗 沙盒生存游戲自由度高

- 黑暗之魂3dlc2全戒指位置介紹 dlc2全戒指入手攻略

- 質量效應仙女座任務點沒人怎么辦 任務點沒人解決方法分享

- dnf3月28日每日簽到活動網址 累計簽到送遠古裝備禮盒

- 開放世界RPG《Cliche》上線Steam預定于8月正式發行

- DNF任務傳說武器專用飛升禮盒怎么得 可以開出什么?

- 絕地求生大逃殺怎么設置畫面 設置畫面建議推薦

- DNF男魔法師二覺寵物禮包多少錢 可以開出什么一覽

- 《現代大戰略2018》發售時間公布 明年春季上線

- 智者盲老人的故事的故事

熱門排行