泥河灣盆地飛梁遺址最新考古材料揭示早更新世古人類活動遺址成因和生存行為

來源:桑間濮上網(wǎng)

時間:2025-11-23 07:45:53

飛梁遺址出土部分動物化石及砍砸痕跡 (裴樹文供圖)

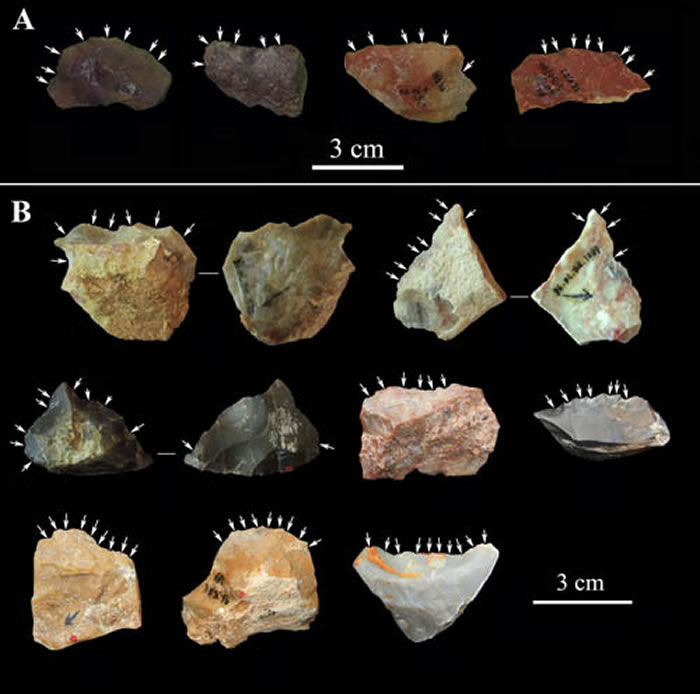

飛梁遺址出土的部分石器(裴樹文供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:2017年11月22日,美國公共科學(xué)圖書館的灣盆下屬刊物Plos One在線發(fā)表了中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所裴樹文研究員聯(lián)合河北省文物研究所、中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所、地飛鎮(zhèn)江外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)北京自然博物館和英國倫敦大學(xué)學(xué)院等單位,梁遺料揭對泥河灣盆地飛梁遺址的址最最新研究成果,并就盆地內(nèi)考古材料所揭示的新考早更新世古人類活動遺址成因和生存行為進(jìn)行解讀。

泥河灣盆地地處黃土高原東北部邊緣,古材更新蒙古高原向華北平原過渡帶,示早世古是人類早期人類擴(kuò)散至東北亞最早且最集中證據(jù)所在地,以密集分布百萬年前古人類活動遺址為學(xué)術(shù)界所關(guān)注,活動和生鎮(zhèn)江外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀(jì)人(電話微信189-4469-7302)真實上門外圍上門外圍女快速安排90分鐘到達(dá)被譽(yù)為“東方的遺址奧杜威峽谷”。然而,成因存行人類在早更新世不同時段活動的泥河遺址成因、技術(shù)特點、灣盆生存行為以及對環(huán)境的地飛適應(yīng)等學(xué)術(shù)問題尚有待系統(tǒng)揭示。

近年來,裴樹文等在該區(qū)域進(jìn)行了多年的調(diào)查、發(fā)掘和研究工作,對多個地點的材料進(jìn)行了梳理和解讀,獲得了一批來自原生地層的考古材料和相關(guān)原始數(shù)據(jù)。其中飛梁遺址由河北省文物研究所謝飛研究員于1985年發(fā)現(xiàn),1990和1996年進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)掘,處在早期人類在泥河灣盆地活動的密集分布區(qū),3000余件石制品和動物化石出土于下更新統(tǒng)泥河灣河湖相地層內(nèi)。古地磁年代測定表明,古人類在該遺址活動的時間為距今120萬年前。飛梁遺址的遺物埋藏于湖濱相粉砂和黏土層內(nèi),石制品和動物化石表面新鮮,是揭示早期人類遺址成因和石器技術(shù)的難得材料。

研究人員采用國際常用的早期人類活動遺址成因研究手段,對出土石制品類型組合與外表磨蝕狀況、廢片大小的區(qū)間分布、石制品空間聚集特點、拼合標(biāo)本空間分析等指標(biāo),結(jié)合遺址地層的粒度分析,對飛梁遺址T1、T2、T3和TOK等探方進(jìn)行系統(tǒng)研究。結(jié)果顯示,古人類活動于泥河灣古湖的邊緣,石制品制作完成后原地埋藏,和動物化石一起經(jīng)歷了湖濱片流改造,其改造程度微弱,石制品技術(shù)組合是揭示古人類石器技術(shù)特點的理想材料。

對于原生地層出土的石制品與古人類適應(yīng)策略,研究者采用西方技術(shù)類型學(xué)研究體系,對原料利用、石制品類型及個體大小、剝片模式、廢片類型與技術(shù)以及修理策略等相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)果表明,古人類因地制宜獲取遺址周邊震旦系的燧石和白云巖、侏羅系的火山巖等石質(zhì)資源進(jìn)行剝片和加工石器,剝片類產(chǎn)品均屬于早期人類的奧杜威工業(yè)(Oldowan)石核或石核工具類型,各種類型的廢片顯示原始的技術(shù)指標(biāo),剝片體系和產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)變異均處在人類最早的石器技術(shù)范圍內(nèi)。值得指出的是,同泥河灣盆地多個同時期古人類活動遺址的石器技術(shù)相比,飛梁遺址同樣存在早期人類對優(yōu)質(zhì)燧石原料的青睞和精致加工,但修理技術(shù)相對簡單、缺乏對稱性和定型標(biāo)本。綜合來看,該遺址的石器工業(yè)特點可界定為中國(東亞)似奧杜威(Oldowan-like)工業(yè)或者mode1技術(shù)傳統(tǒng)(石核-石片工業(yè)體系)。

鑒于泥河灣盆地在東亞早期人類演化和生存行為領(lǐng)域的重要性,研究者從遺址埋藏特點、古人類活動范圍、技術(shù)策略與行為等多個方面,對盆地內(nèi)目前發(fā)現(xiàn)和報道的10多處百萬年前的遺址進(jìn)行梳理和評價。與東亞部分地區(qū)石制品保存于河流階地、洞穴和山間盆地等高能量沉積環(huán)境相比,泥河灣盆地早期人類活動于古湖邊緣,地層序列記錄自上新世晚期至中更新世的連續(xù)記錄,石制品和動物化石均保存在細(xì)砂、粉砂和黏土等低能量的沉積體系內(nèi),是研究早期人類演化和生存行為的理想?yún)^(qū)域。與石制品伴生的泥河灣動物群顯示華北溫帶開闊的稀樹草原或荒漠草原環(huán)境,石器技術(shù)特點與奧杜威峽谷(Olduvai Gorge)等東非多個區(qū)域早期人類最早的Oldowan工業(yè)類型相似,是古人類對泥河灣盆地生態(tài)環(huán)境和石質(zhì)資源適應(yīng)的結(jié)果。

本項研究表明,泥河灣盆地不僅在揭示東亞早更新世人類演化與東西方技術(shù)交流方面具有不可替代的優(yōu)勢,同時對廣泛分布于東亞多個河湖相盆地內(nèi)早期人類活動遺址成因和石器工業(yè)特點的研究也具有重要的借鑒價值。

該項研究得到了國家自然科學(xué)基金、中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(B類)、科技部科技基礎(chǔ)性工作專項等項目的資助。

原文銜接:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187251