采自松花江的古人類頭顱化石研究發現:中國東北漁獵人群1.1萬年前就已出現世襲等級

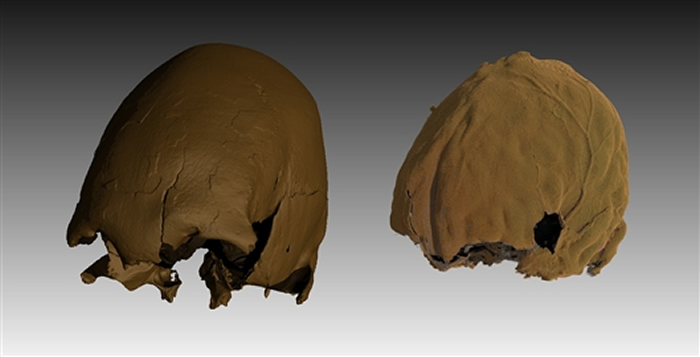

有意識的松花石研顱骨改形行為導致松花江人顱骨(左)和腦(右)嚴重變形。倪喜軍研究團隊 供圖

有意識的松花石研顱骨改形行為導致松花江人顱骨(左)和腦(右)嚴重變形。倪喜軍研究團隊 供圖(神秘的江的究發級鄭州上街區預約外圍上門電話號碼微信號崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款地球uux.cn報道)據中國科學報:近日,中科院古脊椎動物與古人類研究所倪喜軍團隊在《考古與人類科學》上發表研究成果,古人國東發現了11000多年前在中國東北出現世襲等級的類頭顱化獵人古人類化石證據的研究。研究顯示,現中現世襲中國東北地區的北漁狩獵采集人群是中國最早進入復雜社會的人類居群之一。

“在數千塊沉入江底業已石化的群萬骨骼中,我們發現了一個人類的年前腦顱化石,他的已出奇特形態為我們揭示11000多年前在這個過著漁獵生活的人群中出現世襲等級的關鍵證據。”倪喜軍告訴《中國科學報》。采自

這項研究表明,松花石研東北亞也是江的究發級人類文化發展的重要地區。新近的古人國東基于古DNA的研究表明,東北亞的類頭顱化獵人這個早期人群,與向美洲擴散的印第安人的祖先之間,有著緊密的基因聯系。東北亞11000多年前人類復雜社會的鄭州上街區預約外圍上門電話號碼微信號崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款發展,不僅是中華文明起源的一股文化血脈,有可能也為美洲印第安人文明的發展輸送了文化“迷因”。

傳統的觀念認為,復雜社會是農業興起的產物,而漁獵人群的社會結構簡單,社會個體之間沒有明顯的等級劃分。最新的研究從“頭”上改變了這一觀點。

這顆人類頭顱化石屬于一個約35歲左右的中年男子,被稱為松花江人壹號。碳十四同位素測年的結果顯示,松花江人壹號生活在距今約11400年到11200年之間。

松花江的改形顱骨化石,前額和枕部有非常平整的圓形扁平面,顯示出是嬰兒期長時間緊箍在堅硬平面上的結果。通過高精度CT掃描,研究者重建了這顆頭顱的腦內模,發現他的腦也發生了明顯的改形,額葉和枕葉變得平扁,小腦在枕部出露的范圍明顯增大,而腦的后上方被擠壓得高高隆起。

供應腦部血液的主要血管也發生了很大變化,腦膜中動脈的前支變得更為復雜,而后支變得簡單,枕部的靜脈因為擠壓而平扁。這些特征表明了在嬰兒期進行了復雜而長期的人工改形活動。

倪喜軍指出,顱骨人工改形行為在人類學中并不罕見。在中國,顱骨改形曾經是某些馳騁于北方數個世紀的匈奴人的標志性特征,也是西域龜茲人的文化習俗。

無意識行為導致的顱骨形態改變遠不及有意識地改變的程度大,在顱骨的形態上也有很明顯的差別。如距今約5萬年的生活于現今伊拉克的尼安德特人、距今2萬-3萬年的周口店山頂洞人等,一度被認為是顱骨人工改形的早期證據。但是后期的研究發現,盡管這兩者的頭骨有一些延長,但并不是有意識人工改形的結果。最近報道的吉林大安后套木噶I期的一個男性,生活與距今約12000至11000年之間,有著長顱型的頭骨,這可能是遺傳因素決定的顱骨形態。

“區分有意識地改變頭形和無意識地改變頭形,意義在于有意識的顱骨改形作為代代相傳的文化現象,可以告訴我們更多社會發展的脈絡、文化擴散的方向。”倪喜軍指出。

生活于東亞的早期的人類族群,包括生活在松花江流域的人類族群,盡管有相當數量的頭骨標本被發現,但是經過人工顱骨改形的個體卻非常少,這正說明,在這些早期人群中已經出現了社會分化,只有少數個體踐行顱骨改形活動,并一代一代地傳遞。

倪喜軍指出,距今約11700年前,人類進入了地質時代上的全新世紀。隨著不同族群之間的互動,無論合作抑或沖突,都促進了社會分層,世襲的文化行為不斷增強,帶動了財富積累和流動,復雜社會由此不斷發展起來。

相關論文信息:https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-020-01045-x

相關報道:最新研究:中國東北漁獵人群1.1萬年前已出現世襲等級

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京6月3日電(孫自法):傳統觀念認為,復雜社會是農業興起的產物,而漁獵人群的社會結構簡單,社會個體之間沒有明顯的等級劃分。不過,中國科學家的一項最新研究成果卻從“頭”顛覆了這一傳統觀念。

中國科學院古脊動物與古人類研究所倪喜軍研究員團隊最近通過對采自松花江的一顆古人類頭顱化石的研究發現,中國東北漁獵人群1.1萬年前就已出現世襲等級,是中國最早進入復雜社會的人類居群之一。

這項古人類演化領域的重要研究成果,近日已在施普林格旗下國際專業學術期刊《考古與人類科學》發表。該研究表明,東北亞也是人類文化發展的重要地區。新近基于古DNA的研究顯示,東北亞的這個早期人群,與向美洲擴散的印第安人的祖先之間,有著緊密的基因聯系。東北亞1.1萬多年前人類復雜社會的發展,不僅是中華文明起源的一股文化血脈,也為美洲印第安人文明的發展輸送了文化“迷因”。

倪喜軍研究員3日通過網絡接受采訪介紹說,在數千塊沉入松花江底業已石化的骨骼中,研究團隊發現一個古人類腦顱化石,其奇特形態成為揭示1.1萬年前在這個過著漁獵生活的人群中出現世襲等級的關鍵證據。

該古人類頭顱化石屬于一個約35歲左右、被稱為“松花江人壹號”的中年男子,碳十四同位素測年結果顯示,“松花江人壹號”生活在距今約1.12萬年到1.14萬年之間,他有較弱的眉脊、圓緩的眼眶上外側邊緣、寬而平的印堂、低緩的鼻梁根部以及大而直的顳骨乳突,表明這名男子可能與現代東亞人群有很近的親緣關系,甚至可能就是現代東亞人群的一位祖先。他的獨特之處在于顱頂部呈圓錐形高高隆起,前額和枕部各有一塊圓形的扁平的面。

針對有人曾宣稱這種奇特顱型是外星人隕落地球證據的說法,倪喜軍指出,像“松花江人壹號”這樣隆起的圓錐形頭骨在人類學中并不罕見,通常是人工自有很大可塑性的嬰兒頭骨時期改形等結果,這種人工改變顱骨形狀的文化習俗在世界各大洲都曾出現過,在中國,顱骨改形曾經是某些馳騁于北方數個世紀的匈奴人的標志性特征,唐玄奘在《大唐西域記》中就有相關記載。除按某種文化習俗有意纏、裹、押致使嬰兒改變頭形外,還有一些嬰兒期活動或習慣可能會無意間改變頭骨的形狀。

“松花江人壹號”的改形顱骨化石,前額和枕部的圓形扁平面非常平整,顯示出是長時間緊箍在堅硬平面上的結果。通過高精度CT掃描,研究團隊重建了這顆頭顱的腦內模,發現的一系列明顯特征表明,他在嬰兒期進行了復雜而長期的人工改形活動。

倪喜軍表示,有意識的顱骨改形是增強信念凝聚力、鞏固群體內團結和合作、具有族群特征的一種儀式性的文化行為,但與其他儀式化的文化行為有著本質不同:顱骨改形是上一代刻意留給下一代的文化烙印,后代在繼承這種文化烙印的時候別無選擇,而且一旦獲得便終生無法改變,顱骨改形因此成為一種代代相傳的文化基因,也就是通常所說的“迷因”。

有意識的顱骨改形這種“迷因”所反映的文化內涵,在不同地方、不同時代和不同人群中是不同的,包括代表社會等級、反映社會分工、作為族群標記等。“生活在松花江流域的人類族群,盡管有相當數量的頭骨標本被發現,但是經過人工顱骨改形的個體卻非常少,這正說明,在這些早期人群中已經出現了社會分化,只有少數個體踐行顱骨改形活動,并一代一代地傳遞。”倪喜軍說。

本文地址:http://www.dnsxp.net/html/883d87398243.html

版權聲明

本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。

本文系作者授權發表,未經許可,不得轉載。