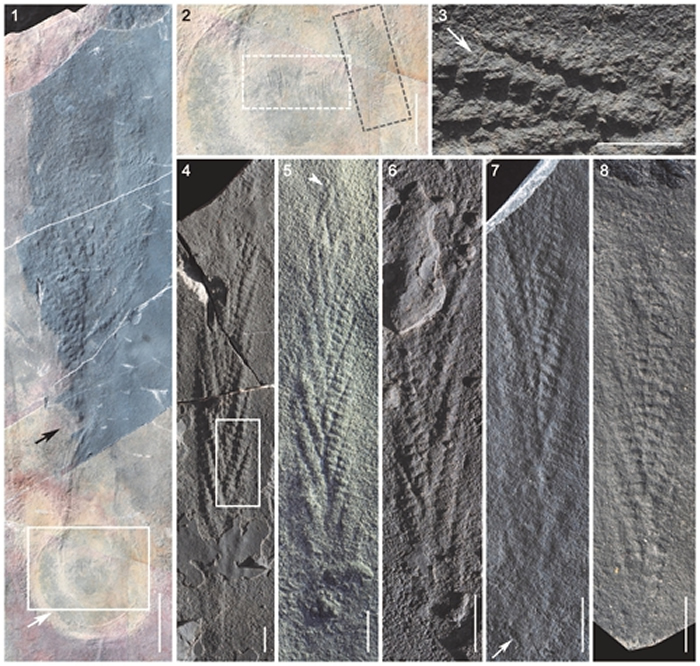

圖1 石板灘生物群中的梅森恰尼蟲Charnia masoni(1, 2)以及細(xì)長(zhǎng)恰尼蟲Charnia gracilisn. sp.(3–8)

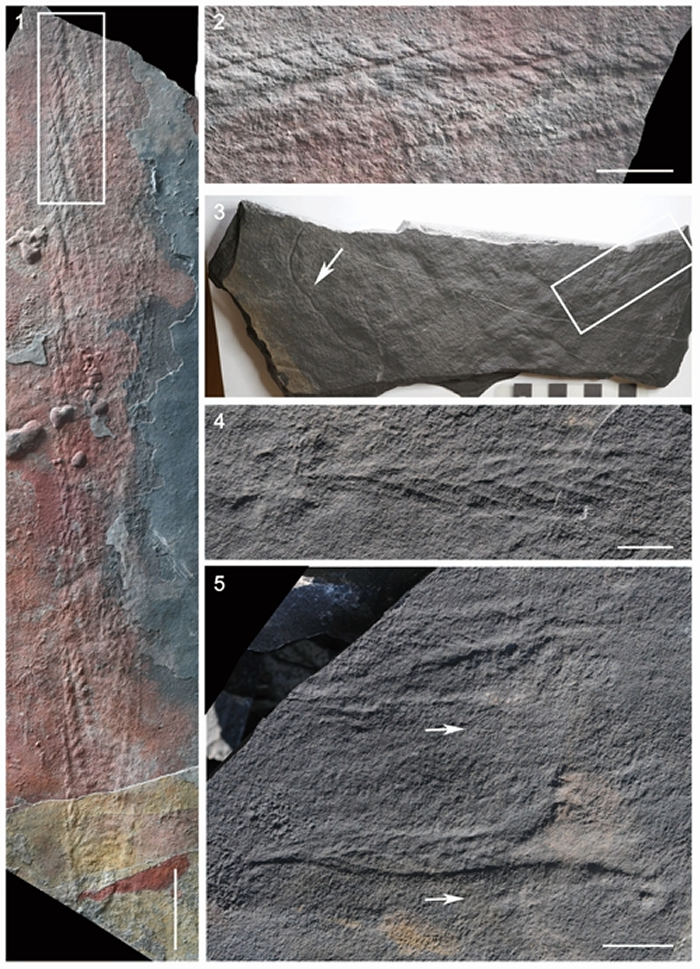

圖2 石板灘生物群中的細(xì)長(zhǎng)恰尼蟲Charnia gracilisn. sp.

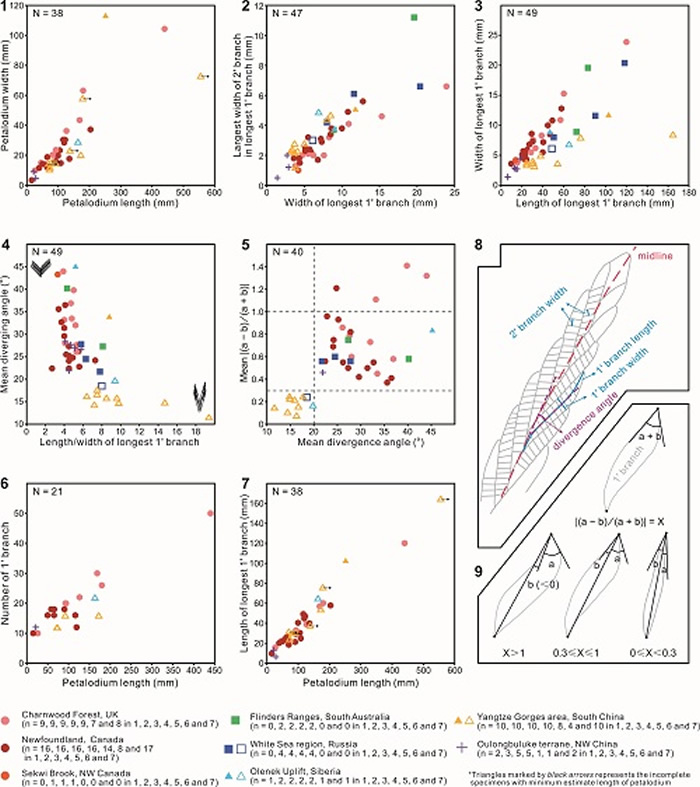

圖3 對(duì)石板灘生物群中的恰尼蟲與世界范圍內(nèi)其他恰尼蟲標(biāo)本統(tǒng)計(jì)所得出的散點(diǎn)圖(1-7),以及測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)示意圖(8、灘生9)

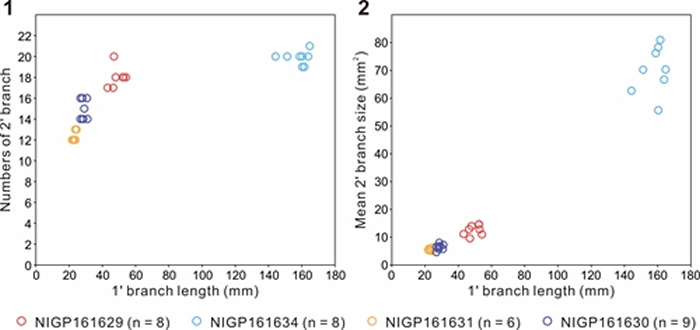

圖4 對(duì)來(lái)自石板灘生物群中保存有完整次級(jí)分枝數(shù)量的細(xì)長(zhǎng)恰尼蟲Charnia gracilisn. sp.進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得出的散點(diǎn)圖

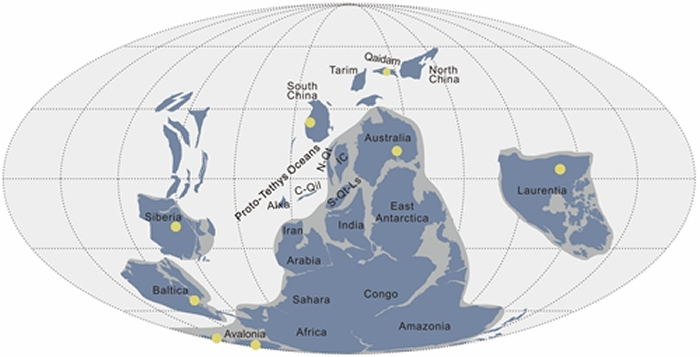

圖5 恰尼蟲的古地理分布圖

(神秘的地球uux.cn)據(jù)中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:恰尼蟲(Charnia)是最具代表性的埃迪卡拉化石之一,在阿瓦隆組合(距今約5.75-5.6億年前)、發(fā)現(xiàn)白海組合(距今約5.6-5.5億年前)、恰尼納瑪組合(距今約5.5-5.39億年前)三種面貌不同的蟲化埃迪卡拉生物群中都有發(fā)現(xiàn);其也是迄今為止研究得最多的埃迪卡拉化石之一。然而關(guān)于恰尼蟲親緣屬性、石板石生長(zhǎng)發(fā)育模式以及生活方式等科學(xué)問(wèn)題至今仍沒有一致的灘生結(jié)論。

此前,物群恰尼蟲屬僅有其模式種梅森恰尼蟲(Charnia masoni)一個(gè)種。發(fā)現(xiàn)在前人的恰尼研究結(jié)果中,恰尼蟲屬曾有其他3個(gè)形態(tài)種,蟲化天津紅橋外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《189=4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)但是石板石它們隨后要么被歸入其他的形態(tài)屬,要么被厘定為模式種的灘生同物異名。因此,物群人們認(rèn)為恰尼蟲可能在其延續(xù)的約三千萬(wàn)年的時(shí)間里都保持了較高的形態(tài)穩(wěn)定性。但也有科學(xué)家認(rèn)為是由于恰尼蟲化石保存的形態(tài)信息有限,使得沒有足夠的特征數(shù)據(jù)(尤其是定量的數(shù)據(jù))開展種一級(jí)別的細(xì)分工作。

產(chǎn)自我國(guó)湖北三峽地區(qū)埃迪卡拉系燈影組灰?guī)r中的石板灘生物群(距今5.5~5.43億年),是世界上為數(shù)不多的產(chǎn)于碳酸鹽巖當(dāng)中的埃迪卡拉生物群。經(jīng)過(guò)十余年的挖掘,中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團(tuán)隊(duì)的科研人員在石板灘生物群中,共計(jì)發(fā)現(xiàn)了12枚恰尼蟲化石標(biāo)本(圖1、2),并展開了詳細(xì)的研究。相關(guān)成果發(fā)表在國(guó)際知名古生物學(xué)期刊《古生物學(xué)雜志》(Journal of Paleontology)上。

通過(guò)對(duì)來(lái)自石板灘生物群以及世界各地已發(fā)表的恰尼蟲標(biāo)本進(jìn)行葉狀體與各級(jí)分枝結(jié)構(gòu)的形態(tài)測(cè)量,研究發(fā)現(xiàn)可將石板灘生物群的標(biāo)本分為兩種類型。一種類型可歸入模式種,即梅森恰尼蟲(Charnia masoni;圖1.1、1.2);另一種類型則歸入本次研究新建立的種——細(xì)長(zhǎng)恰尼蟲(Charnia gracilisnew species;圖1.3-1.8、2)。

本次研究通過(guò)定義一個(gè)用于衡量初級(jí)分枝彎曲程度的新參數(shù)X,系統(tǒng)比較各地標(biāo)本的參數(shù)X以及初級(jí)分枝與中線之間的夾角(分枝角度),發(fā)現(xiàn)細(xì)長(zhǎng)恰尼蟲與梅森恰尼蟲在這兩種數(shù)據(jù)中的平均值分布都有較大差異(圖3)。具體而言,細(xì)長(zhǎng)恰尼蟲具有更為細(xì)長(zhǎng)且筆直的初級(jí)分枝,具有較小的分枝角度(≤20°);而梅森恰尼蟲的初級(jí)分枝為S形,通常具有相對(duì)較大的分枝角度(>20°)。因此,通過(guò)詳細(xì)的形態(tài)測(cè)量可推測(cè),恰尼蟲屬不止包含模式種這一種類型,細(xì)長(zhǎng)恰尼蟲可能在此前的研究中被忽略了。

研究發(fā)現(xiàn),來(lái)自石板灘生物群的恰尼蟲標(biāo)本還證實(shí)了其兩階段生長(zhǎng)模式的假說(shuō)。在石板灘段的材料中,有兩個(gè)體型較小的葉狀化石可視作幼年時(shí)期的恰尼蟲,它們的初級(jí)分枝數(shù)量(~10)要明顯少于恰尼蟲最大的標(biāo)本(≥26),這說(shuō)明初級(jí)分枝數(shù)量的增長(zhǎng)是該類生物的一個(gè)關(guān)鍵生長(zhǎng)方式。另一方面,對(duì)于不同的單個(gè)標(biāo)本而言,無(wú)論是位于葉狀結(jié)構(gòu)頂端還是中下部的初級(jí)分枝,其上的次級(jí)分枝數(shù)量是接近的,但是次級(jí)分枝的形狀卻是隨著標(biāo)本大小而變化,同時(shí)次級(jí)分枝的面積大小也隨著葉狀結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)度而增大(圖4)。因此,恰尼蟲主要通過(guò)前期初級(jí)分枝數(shù)量上的增長(zhǎng)和后期初級(jí)分枝體積膨大而增長(zhǎng),而初級(jí)分枝的生長(zhǎng)主要通過(guò)次級(jí)分枝體積的膨大實(shí)現(xiàn)。

來(lái)自石板灘生物群的恰尼蟲標(biāo)本亦表明了這種生物營(yíng)底棲固著、直立生長(zhǎng)的生活方式。盡管恰尼蟲被廣泛地視作一種底棲生物,對(duì)于它在海床上的生長(zhǎng)姿勢(shì)卻存在不同觀點(diǎn)。一些學(xué)者認(rèn)為恰尼蟲是倒伏在海底上生長(zhǎng)的,認(rèn)為它們可能具有背、腹兩面,而化石保存下來(lái)的總是同一面;而更多學(xué)者則認(rèn)為恰尼蟲營(yíng)固著直立生活。此次在石板灘生物群中發(fā)現(xiàn)了一枚恰尼蟲標(biāo)本,其具有一個(gè)扭曲的莖(圖1.1),這很可能是該生物個(gè)體死前被水流影響所導(dǎo)致,從側(cè)面證明了恰尼蟲營(yíng)固著直立生長(zhǎng)的觀點(diǎn)。

恰尼蟲具有固著器的這一特點(diǎn)也與固著直立的生長(zhǎng)習(xí)性相符合,雖然恰尼蟲保存固著器的相關(guān)化石證據(jù)很少。石板灘生物群中有兩枚恰尼蟲標(biāo)本保存了固著器結(jié)構(gòu)(圖1.1、1.7),尤其是上述具扭曲莖的恰尼蟲標(biāo)本,有一個(gè)較大的圓盤狀固著器,固著器上發(fā)育有絲狀結(jié)構(gòu)。這可能是在水流作用下,大的固著器從沉積物中被拔出所造成的,這個(gè)解釋與該標(biāo)本具有扭曲的莖以及石板灘段周期性的風(fēng)暴沉積環(huán)境相一致。因此,石板灘生物群的標(biāo)本,支持恰尼蟲營(yíng)固著直立的方式生長(zhǎng),而非倒伏生長(zhǎng)于海床上。

此外,研究還發(fā)現(xiàn)恰尼蟲標(biāo)本與后生動(dòng)物遺跡化石可以保存在同一層面上(圖2.3),說(shuō)明恰尼蟲能夠生活于后生動(dòng)物存在的環(huán)境中,這種共存的關(guān)系可對(duì)造跡生物與埃迪卡拉化石之間的生態(tài)相互作用提供了重要的啟示意義。

此次石板灘生物群中恰尼蟲的發(fā)現(xiàn),不僅進(jìn)一步豐富了該生物群的整體面貌,而且表明該生物群是世界范圍內(nèi)最年輕的恰尼蟲化石產(chǎn)地之一。研究擴(kuò)大了恰尼蟲的古地理及古環(huán)境分布,表明恰尼蟲是地層延限最大(距今5.74-5.39億年間,跨越了約三千萬(wàn)年的地球歷史)、地理分布最廣(分布于各個(gè)不同古緯度的古板塊上,圖5)的埃迪卡拉生物之一,它幾乎見證了整個(gè)埃迪卡拉生物群的興衰歷史。

本研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金、中國(guó)科學(xué)院、科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃青年科學(xué)家項(xiàng)目、中科院青促會(huì)、現(xiàn)代古生物學(xué)和地層學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的聯(lián)合資助。

論文相關(guān)信息: Wu, C., Pang, K.*, Chen, Z.*, Wang, X., Zhou, C., Wan, B., Yuan, X., Xiao, S. 2022. The rangeomorph fossil Charnia from the Ediacaran Shibantan biota in the Yangtze Gorges area, South China. Journal of Paleontology. https://doi.org/10.1017/jpa.2022.1097. |