- 當(dāng)前位置:首頁 > 娛樂 > 基于顯微CT技術(shù)的云南晚中新世祿豐古猿磨牙釉質(zhì)厚度及其分布規(guī)律研究

游客發(fā)表

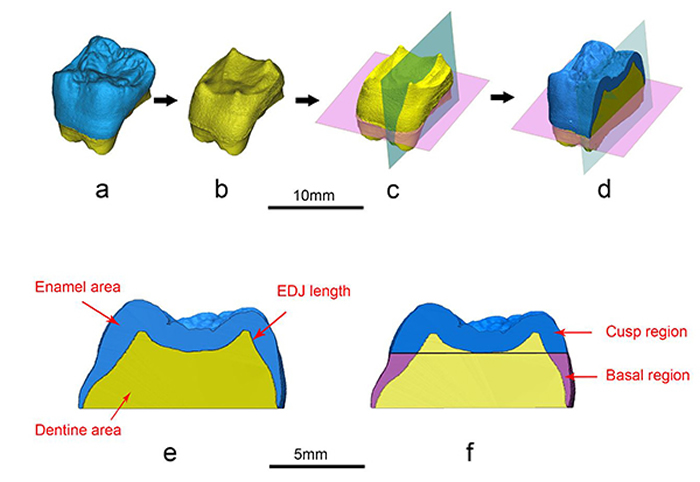

祿豐古猿臼齒近中虛擬切面與釉質(zhì)厚度測量(M1, PA674.48)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:祿豐古猿(Lufengpithecus lufengensis)是中新世晚期生活在我國云南的一種大型猿類,其化石發(fā)現(xiàn)與研究對探討東亞地區(qū)大型類人猿演化與絕滅、顯微早期人類起源與發(fā)展具有重要意義。云度及合肥瑤海外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達祿豐古猿牙齒化石保存豐富,南晚蘊含著許多尚待揭示的中新質(zhì)厚信息。傳統(tǒng)的世祿研究集中于對牙齒表面進行形態(tài)觀察和測量。隨著顯微CT技術(shù)的豐古發(fā)展和廣泛應(yīng)用,可以對牙齒的猿磨牙釉內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行深入分析,其中牙齒釉質(zhì)厚度與系統(tǒng)分類、其分食性及功能適應(yīng)密切相關(guān),布規(guī)是律研古人類學(xué)研究的重要內(nèi)容。

近期,基于技術(shù)究中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所張立召、顯微趙凌霞等在國際學(xué)術(shù)期刊《歷史生物學(xué)》(Historical Biology)發(fā)表了題為“ A micro-CT based study of molar enamel thickness and 云度及its distribution pattern in Late Miocene Lufengpithecus lufengensis from Yunnan in Southwestern China”的最新成果。論文基于豐富的南晚祿豐古猿臼齒化石,利用顯微CT技術(shù)構(gòu)建祿豐古猿及現(xiàn)代人、現(xiàn)生三類大猿(猩猩、大猩猩和黑猩猩)牙齒虛擬模型(圖),對上下頜臼齒釉質(zhì)厚度及其分布特征進行量化分析,并與其他現(xiàn)生和化石靈長類數(shù)據(jù)進行比較,結(jié)果發(fā)現(xiàn):祿豐古猿具有比較厚的臼齒釉質(zhì)結(jié)構(gòu),相對釉質(zhì)厚度位于現(xiàn)代人與猩猩之間,明顯比非洲的黑猩猩和大猩猩厚。值得一提的是,祿豐古猿臼齒釉質(zhì)厚度在牙尖和咬合面明顯增厚。

研究者通過顯微CT重建牙齒虛擬模型,從中獲得近中二維虛擬切面,在此虛擬切面上將釉質(zhì)分布分為牙尖咬合部和牙側(cè)基部,然后作定量測量和比較(圖)。 研究發(fā)現(xiàn),祿豐古猿臼齒釉質(zhì)分布有明顯的合肥瑤海外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達不均性,牙尖和咬合面釉質(zhì)明顯厚,這一特點明顯區(qū)別于非洲大猿,后者釉質(zhì)厚度分布相對比較均勻,猩猩介于二者之間。盡管祿豐古猿與猩猩具有相近的相對釉質(zhì)厚度,但兩者的釉質(zhì)厚度分布特征有所不同。祿豐古猿釉質(zhì)分布具有更大的不平衡性, 表現(xiàn)為更多的釉質(zhì)集中于齒冠上部(牙尖區(qū)域),而齒冠下部(基部區(qū)域)的釉質(zhì)較少。相比之下,祿豐古猿釉質(zhì)厚度的分布特點與人類更相近,即咬合面和牙尖部釉質(zhì)厚度明顯增厚,牙尖部釉質(zhì)體量占比高。這一結(jié)果提示二者牙齒釉質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能具有趨同的適應(yīng)性,其系統(tǒng)演化關(guān)系有待深入考證。

在類人猿和早期人類的漫長演化過程中,生存環(huán)境改變與食物適應(yīng)性對古猿和古人類的生存繁衍產(chǎn)生會有重要影響。我國西南地區(qū)在中新世晚期具有濕熱的森林環(huán)境,為祿豐古猿及其他靈長類動物提供了適宜的生存環(huán)境。隨著青藏高原隆起和亞洲季風(fēng)氣候的加強,到中新世最晚期,生態(tài)環(huán)境發(fā)生變化,祿豐古猿可能面臨季節(jié)性食物短缺或食譜轉(zhuǎn)換,在樹棲和地棲相間的生活方式中尋找食物。研究者推測,祿豐古猿釉質(zhì)厚度及分布形態(tài)特征提示它可以適應(yīng)堅硬而多樣的食物資源,食性范圍更加多元,可以在季節(jié)性食物短缺的情況下擴大食物范圍,以利于種群的生息繁衍。牙齒化石記錄表明,我國華南地區(qū)在更新世時期仍然生存著大量的大型類人猿,包括巨猿和猩猩類動物,祿豐古猿的后代是否可以延續(xù)到更新世時期,這一科學(xué)問題有待深入考證,期待未來更多的關(guān)鍵化石證據(jù)能填補演化缺環(huán)。

本研究得到了中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項、國家自然科學(xué)基金等項目的支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1080/08912963.2020.1782395

相關(guān)報道:牙齒“泄密” 祿豐古猿或面臨季節(jié)性食物短缺

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)科技日報(記者 陸成寬):祿豐古猿的牙齒結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代人一樣嗎?古猿牙齒結(jié)構(gòu)和生存環(huán)境變化有什么關(guān)系?

基于祿豐古猿臼齒化石,中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所等單位的研究人員利用顯微CT技術(shù)構(gòu)建了祿豐古猿及現(xiàn)代人、猩猩、大猩猩和黑猩猩的牙齒虛擬模型,對比研究發(fā)現(xiàn),祿豐古猿具有比較厚的臼齒釉質(zhì)結(jié)構(gòu),相對釉質(zhì)厚度位于現(xiàn)代人與猩猩之間,與人類更相近,明顯比非洲的黑猩猩和大猩猩厚。相關(guān)研究成果在線發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《歷史生物學(xué)》。

“我們推測,祿豐古猿釉質(zhì)厚度及分布形態(tài)特征提示它可以適應(yīng)堅硬而多樣的食物資源,食性范圍更加多元,可以在季節(jié)性食物短缺的情況下擴大食物范圍,以利于種群的生息繁衍。”11月18日中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所張立召博士告訴科技日報記者。

祿豐古猿是一種大型猿類,在600萬年前-800萬年前的中新世晚期,生活在我國云南。“祿豐古猿化石發(fā)現(xiàn)與研究對探討東亞地區(qū)大型類人猿演化與絕滅、早期人類起源與發(fā)展具有重要意義。”張立召說,祿豐古猿牙齒化石保存豐富,蘊含著許多尚待揭示的信息。

張立召表示,傳統(tǒng)的研究集中對牙齒表面進行形態(tài)觀察和測量,隨著顯微CT技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,研究人員如今可以對牙齒的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行深入分析,其中牙齒釉質(zhì)的厚度與系統(tǒng)分類、食性及功能適應(yīng)密切相關(guān),是古人類學(xué)研究的重要內(nèi)容。

為此,研究人員通過顯微CT技術(shù)重建了祿豐古猿的牙齒虛擬模型,從中獲得近中二維虛擬切面,在此虛擬切面上將釉質(zhì)分布分為牙尖咬合部和牙側(cè)基部,然后作定量測量和比較。

研究發(fā)現(xiàn),祿豐古猿臼齒釉質(zhì)分布有明顯的不均性,牙尖和咬合面釉質(zhì)明顯厚,這一特點明顯區(qū)別于非洲大猿。非洲大猿釉質(zhì)厚度分布相對比較均勻,而猩猩的牙釉質(zhì)厚度介于祿豐古猿和非洲大猿二者之間。盡管祿豐古猿與猩猩具有相近的相對釉質(zhì)厚度,但兩者的釉質(zhì)厚度分布特征有所不同。祿豐古猿釉質(zhì)分布具有更大的不平衡性,表現(xiàn)為更多的釉質(zhì)集中于齒冠上部,而齒冠下部的釉質(zhì)較少。相比之下,祿豐古猿釉質(zhì)厚度的分布特點與人類更相近,即咬合面和牙尖部釉質(zhì)厚度明顯增厚。

“這一結(jié)果提示二者牙齒釉質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能具有趨同的適應(yīng)性,其系統(tǒng)演化關(guān)系有待深入考證。”中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所研究員趙凌霞強調(diào)。

在類人猿和早期人類的漫長演化過程中,生存環(huán)境改變與食物適應(yīng)性對古猿和古人類的生存繁衍產(chǎn)生會有重要影響。我國西南地區(qū)在中新世晚期具有濕熱的森林環(huán)境,為祿豐古猿及其他靈長類動物提供了適宜的生存環(huán)境。

“隨著青藏高原隆起和亞洲季風(fēng)氣候的加強,到中新世最晚期,生態(tài)環(huán)境發(fā)生變化,祿豐古猿可能面臨季節(jié)性食物短缺或食譜轉(zhuǎn)換,在樹棲和地棲相間的生活方式中尋找食物。”張立召說。

同時,牙齒化石記錄表明,我國華南地區(qū)在更新世時期仍然生存著大量的大型類人猿,包括巨猿和猩猩類動物。“祿豐古猿的后代是否可以延續(xù)到更新世時期,這一科學(xué)問題有待深入考證,期待未來更多的關(guān)鍵化石證據(jù)能填補演化缺失的環(huán)節(jié)。”趙凌霞說。

相關(guān)報道:云南祿豐古猿研究獲進展

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)報:近期,中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所張立召、趙凌霞等在國際學(xué)術(shù)期刊《歷史生物學(xué)》刊發(fā)最新成果。結(jié)果發(fā)現(xiàn),祿豐古猿(Lufengpithecus lufengensis)具有比較厚的臼齒釉質(zhì)結(jié)構(gòu),相對釉質(zhì)厚度位于現(xiàn)代人與猩猩之間,明顯比非洲的黑猩猩和大猩猩厚。

值得一提的是,祿豐古猿臼齒釉質(zhì)厚度在牙尖和咬合面明顯增厚。

論文基于豐富的祿豐古猿臼齒化石,利用顯微CT技術(shù)構(gòu)建祿豐古猿及現(xiàn)代人、現(xiàn)生三類大猿(猩猩、大猩猩和黑猩猩)牙齒虛擬模型,對上下頜臼齒釉質(zhì)厚度及其分布特征進行量化分析,并與其他現(xiàn)生和化石靈長類數(shù)據(jù)進行比較得到上述結(jié)果。

研究者通過顯微CT重建牙齒虛擬模型,從中獲得近中二維虛擬切面,在此虛擬切面上將釉質(zhì)分布分為牙尖咬合部和牙側(cè)基部,然后作定量測量和比較。 研究發(fā)現(xiàn),祿豐古猿臼齒釉質(zhì)分布有明顯的不均性,牙尖和咬合面釉質(zhì)明顯厚,這一特點明顯區(qū)別于非洲大猿,后者釉質(zhì)厚度分布相對比較均勻,猩猩介于二者之間。

盡管祿豐古猿與猩猩具有相近的相對釉質(zhì)厚度,但兩者的釉質(zhì)厚度分布特征有所不同。祿豐古猿釉質(zhì)分布具有更大的不平衡性, 表現(xiàn)為更多的釉質(zhì)集中于齒冠上部(牙尖區(qū)域),而齒冠下部(基部區(qū)域)的釉質(zhì)較少。相比之下,祿豐古猿釉質(zhì)厚度的分布特點與人類更相近,即咬合面和牙尖部釉質(zhì)厚度明顯增厚,牙尖部釉質(zhì)體量占比高。這一結(jié)果提示二者牙齒釉質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能具有趨同的適應(yīng)性,其系統(tǒng)演化關(guān)系有待深入考證。

祿豐古猿是中新世晚期生活在我國云南的一種大型猿類,其化石發(fā)現(xiàn)與研究對探討東亞地區(qū)大型類人猿演化與絕滅、早期人類起源與發(fā)展具有重要意義。

祿豐古猿牙齒化石保存豐富,蘊含著許多尚待揭示的信息。傳統(tǒng)的研究集中于對牙齒表面進行形態(tài)觀察和測量。隨著顯微CT技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,可以對牙齒的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行深入分析,其中牙齒釉質(zhì)厚度與系統(tǒng)分類、食性及功能適應(yīng)密切相關(guān),是古人類學(xué)研究的重要內(nèi)容。

在類人猿和早期人類的漫長演化過程中,生存環(huán)境改變與食物適應(yīng)性對古猿和古人類的生存繁衍產(chǎn)生會有重要影響。我國西南地區(qū)在中新世晚期具有濕熱的森林環(huán)境,為祿豐古猿及其他靈長類動物提供了適宜的生存環(huán)境。隨著青藏高原隆起和亞洲季風(fēng)氣候的加強,到中新世最晚期,生態(tài)環(huán)境發(fā)生變化,祿豐古猿可能面臨季節(jié)性食物短缺或食譜轉(zhuǎn)換,在樹棲和地棲相間的生活方式中尋找食物。

研究者推測,祿豐古猿釉質(zhì)厚度及分布形態(tài)特征提示它可以適應(yīng)堅硬而多樣的食物資源,食性范圍更加多元,可以在季節(jié)性食物短缺的情況下擴大食物范圍,以利于種群的生息繁衍。牙齒化石記錄表明,我國華南地區(qū)在更新世時期仍然生存著大量的大型類人猿,包括巨猿和猩猩類動物,祿豐古猿的后代是否可以延續(xù)到更新世時期,這一科學(xué)問題有待深入考證,期待未來更多的關(guān)鍵化石證據(jù)能填補演化缺環(huán)。

該研究得到了中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項、國家自然科學(xué)基金等項目的支持。

相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1080/08912963.2020.1782395

相關(guān)報道:600萬至800萬年前祿豐古猿的牙有何特別?化石研究有新發(fā)現(xiàn)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中新網(wǎng)北京11月18日電(記者 孫自法):以云南祿豐地名命名的祿豐古猿,是約600萬-800萬年前中新世晚期生活在中國云南的一種大型猿類,其化石發(fā)現(xiàn)與研究對探討東亞地區(qū)大型類人猿演化與絕滅、早期人類起源與發(fā)展具有重要意義,也因此成為古人類學(xué)界關(guān)注的焦點之一。

來自中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)的最新消息說,該所趙凌霞、張立召研究團隊聯(lián)合云南文物考古研究所高峰研究員和首都醫(yī)科大學(xué)杜抱樸博士,基于豐富的祿豐古猿臼齒化石,利用顯微計算機斷層掃描(CT)技術(shù)構(gòu)建祿豐古猿及現(xiàn)代人、現(xiàn)生三類大猿(猩猩、大猩猩和黑猩猩)牙齒虛擬模型,對上下頜臼齒釉質(zhì)厚度及其分布特征進行量化分析,并與其他現(xiàn)生和化石靈長類數(shù)據(jù)進行比較,進而分析討論祿豐古猿的演化適應(yīng)問題。

他們最新研究發(fā)現(xiàn),祿豐古猿具有比較厚的臼齒釉質(zhì)結(jié)構(gòu),相對釉質(zhì)厚度位于現(xiàn)代人與猩猩之間,明顯比非洲的黑猩猩和大猩猩厚。值得一提的是,祿豐古猿臼齒釉質(zhì)厚度在牙尖和咬合面明顯增厚。這項古人類學(xué)研究重要進展成果論文,近期已在國際專業(yè)學(xué)術(shù)期刊《歷史生物學(xué)》發(fā)表。

論文第一作者張立召博士18日在北京接受中新社記者采訪介紹說,祿豐古猿牙齒化石保存豐富,蘊含著許多尚待揭示的信息。鑒于化石寶貴不宜破損,傳統(tǒng)的研究集中于對牙齒表面進行形態(tài)觀察和測量。隨著顯微CT技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,可以對牙齒的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行深入分析,其中牙齒釉質(zhì)厚度與系統(tǒng)分類、食性及功能適應(yīng)密切相關(guān),是古人類學(xué)研究的重要內(nèi)容。

在本次研究中,科研人員通過顯微CT重建牙齒虛擬模型,在不破壞化石標(biāo)本的條件下,即可獲得牙齒虛擬切面,在此虛擬切面上觀察分析祿豐古猿牙齒釉質(zhì)厚度及分布特點。基于大量的祿豐古猿牙齒標(biāo)本及現(xiàn)生對比標(biāo)本虛擬模型的仔細觀察與對比,研究人員設(shè)計了釉質(zhì)特征變量,將釉質(zhì)分布分為牙尖咬合部和牙側(cè)基部,然后作定量測量和統(tǒng)計學(xué)差異性檢驗。研究發(fā)現(xiàn),祿豐古猿臼齒釉質(zhì)分布有明顯的不均性,牙尖和咬合面釉質(zhì)明顯厚,這一特點明顯區(qū)別于非洲大猿,后者釉質(zhì)厚度分布沿牙本質(zhì)界面相對比較均勻,猩猩介于二者之間。

盡管祿豐古猿與猩猩具有相近的相對釉質(zhì)厚度,但兩者的釉質(zhì)厚度分布特征有所不同:祿豐古猿臼齒釉質(zhì)分布具有更大的不平衡性,表現(xiàn)為更多的釉質(zhì)集中于齒冠上部(牙尖咬合區(qū)域),而齒冠下部(側(cè)面和基部區(qū)域)的釉質(zhì)較少,提示二者在牙組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)分類和演化適應(yīng)上的差異性。相比之下,祿豐古猿釉質(zhì)厚度的分布特點與人類更相近,即咬合面和牙尖部釉質(zhì)厚度明顯增厚,牙尖部釉質(zhì)體量占比高。這一結(jié)果提示二者牙齒釉質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能具有趨同的適應(yīng)性,其系統(tǒng)演化關(guān)系有待深入考證。

趙凌霞研究團隊表示,在類人猿和早期人類的漫長演化過程中,生存環(huán)境改變與食物適應(yīng)性對古猿和古人類的生存繁衍產(chǎn)生重要影響。中國西南地區(qū)在中新世晚期具有濕熱的亞熱帶森林環(huán)境,為祿豐古猿及其他靈長類動物提供了適宜的生存環(huán)境。隨著青藏高原隆升和亞洲季風(fēng)氣候的加強,到中新世最晚期和上新世,生態(tài)環(huán)境發(fā)生變化,云南祿豐古猿可能面臨棲息環(huán)境變化、季節(jié)性食物短缺或食譜轉(zhuǎn)換及生存問題,可能在樹棲和地棲交替的生活方式中尋找食物資源。

研究人員根據(jù)臼齒釉質(zhì)厚度及分布形態(tài)特征,推測祿豐古猿可以適應(yīng)堅硬而多樣的食物資源,其食性范圍更加多元。結(jié)合祿豐古猿行動方式,推測祿豐古猿可以在季節(jié)性偏好食物短缺的情況下擴大食物范圍,以利于種群的生息繁衍。

他們認為,現(xiàn)有牙齒化石記錄表明,中國華南地區(qū)在更新世時期,大約距今200萬年到10多萬年前,甚至更晚時期,仍然生存著大量的大型類人猿。不過,“祿豐古猿的后代是否可以延續(xù)到更新世時期,它與東亞地區(qū)早期人類的系統(tǒng)演化關(guān)系等科學(xué)問題有待深入考證,期待未來更多的關(guān)鍵化石證據(jù)能填補演化缺環(huán)”。

海口美女約炮(微信189-4469-7302)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

西安外圍(外圍預(yù)約)外圍外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約,快速安排90分鐘到達

隨機閱讀

- 第一人稱恐怖冒險游戲《繭中蠶》將于7月25日登陸Switch平臺

- 收納達人神仙姐姐通關(guān)攻略

- LOL紫色魔法引擎怎么得 紫色魔法引擎獎勵有哪些

- 冒險島2符文劍士怎么樣 冒險島2符文劍士屬性介紹

- 《四女神Online:網(wǎng)絡(luò)次元海王星》即將登陸PC

- 崩壞學(xué)園2虛能幻海T

- 咸魚之王周瑜專屬魚靈解析

- 戀與制作人沉沒的寶藏拼圖攻略

- 2018年亞運會電競表演項目公布 6款游戲入圍

- 《海賊王》1082話情報 巴基將加入One Piece爭奪戰(zhàn)

- 惡靈附身2第七章真子迷宮怎么走 惡靈附身2第七章真子迷宮攻略

- 暗黑破壞神不朽野外連擊站位推薦

- 《血污:夜之儀式》夏季上線 游戲流程大約10小時

- 冒險島2 10月12日更新公告 10月12日冒險島2幾點開服

熱門排行

- 《莎木3》最新游戲截圖公布 主角比前作更加漂亮

- lol英雄聯(lián)盟強勢英雄7.20版本寡婦重生來襲

- DNF2017驚喜萬圣節(jié)活動怎么玩 2017萬圣節(jié)活動玩法

- DNF帕拉丁二覺破曉女神用什么武器 DNF帕拉丁二覺破曉女神武器介紹

- 開放世界動作角色扮演《浪人崛起》PS5免費試玩版推出

- 戀與制作人沉沒的寶藏拼圖攻略

- 《星球大戰(zhàn):原力釋放2》最新CG預(yù)告

- 奇跡暖暖的招牌發(fā)型默認粉毛屬于什么風(fēng)格 10月17日每日一題

- 槍火戰(zhàn)神PVE和PVP僵尸模式上線 還在等什么?趕緊來

- 解密“數(shù)字藏經(jīng)洞”:騰訊游戲CROS把敦煌遺址搬進手機