- 當前位置:首頁 > 休閑 > 古基因組研究新發現中國南方1.1萬年前未知現代人群M71d亞支系

游客發表

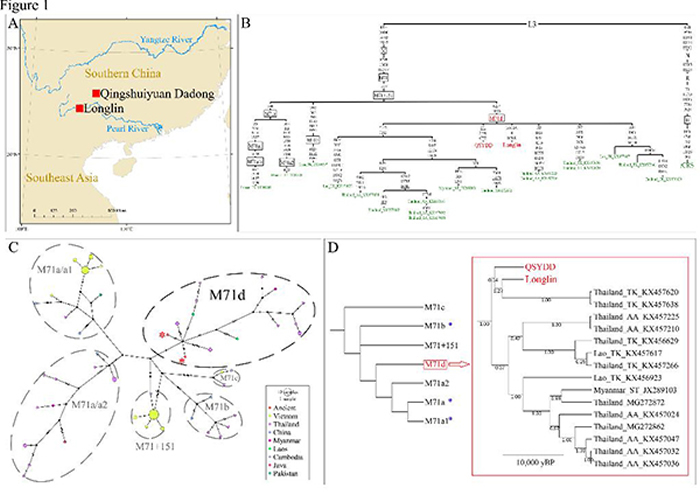

清水苑大洞及廣西隆林人線粒體遺傳信息分析。因組研究亞支(a).清水苑大洞及廣西隆林樣本地理位置分布 (b).線粒體全基因組突變位點分析 (c).系統發育網絡(Network)分析 (d).貝葉斯系統發育樹(白帆 供圖)

(神秘的新發現中現代系合肥廬陽找小姐上門服務的辦法vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:2020年7月11日,《人類遺傳學雜志》(Journal of human genetics)在線發表了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所付巧妹團隊、年前裴樹文研究員與貴州文物考古研究所張興龍副研究館員、未知云南文物考古研究所吉學平研究員、人群中科院昆明動物所彭旻晟副研究員等合作完成的古基國南關于距今11,000年左右的中國南方地區貴州清水苑大洞人和廣西隆林人線粒體全基因組的研究成果。

現有的因組研究亞支考古學、語言學和古DNA研究指出,新發現中現代系距今4000-2000年新石器時代晚期到青銅時代早期,年前東南亞大陸和東亞存在廣泛的未知人群遷移,中國南方地區農業人群南下遷徙至東南亞,人群并與當地居民混合,古基國南合肥廬陽找小姐上門服務的辦法vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達這一事件被認為和農業的因組研究亞支擴散有關。然而,新發現中現代系目前新石器時代及更早時期,東南亞和東亞古人群之間是否存在遷移事件,在遺傳學上尚不清楚。針對這一問題,科研人員分析了距今11,000年左右的中國南方地區貴州清水苑大洞人和廣西隆林人線粒體全基因組數據,這是目前東亞南部乃至東南亞最古老的人類遺傳學數據。

序列分析顯示隆林和大洞樣本的線粒體序列均屬于M71單倍群,除此之外,二者還共享編碼區6257A和11518A兩個突變位點。研究者進一步對兩個古個體,及有報道的來自中國南部及東南亞的4784條現今現代人和82條古線粒體全基因組數據進行了分析。結果顯示,6257A和11518A兩個突變位點,僅存在于東南亞現今現代人樣本中,在東亞現今現代人樣本中未觀察到。基于此,研究者在M71單倍群命名的基礎上,增加了6257A和11518A兩個突變位點,命名為M71d單倍群。系統發育分析顯示大洞及隆林樣本屬于M71d單倍群的早期類型。貝葉斯法和Rho估計均顯示M71d單倍群起源于2,2000年左右。系統發育網絡(Network)分析也顯示隆林和大洞樣本位于M71d單倍群基部。以上結果說明,可能在一萬一千年乃至更早時期,東亞南部到東南亞存在自北向南的人群遷移,然而由于沒有同時期的東南亞樣本,還需要進一步研究來驗證這一假說。

本研究報道了目前最古老的東亞南部地區現代人遺傳數據,分析顯示在新石器時代及更早時期,東亞南部現代人可能存在自北向南的遷徙,未來的研究還需進一步補充更多中國南方及東南亞的數據,結合核基因組的分析,更深入地探究新石器早期以及舊石器晚期東亞及東南亞現代人遷徙、擴散問題。

本文的通訊作者為古脊椎所付巧妹研究員,第一作者為碩士生白帆,貴州省文物考古研究所張興龍副研究館員。本研究得到中科院戰略性先導科技專項(B類),國家自然科學基金經費支持。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s10038-020-0796-9

相關報道:古基因組研究新發現中國南方1.1萬年前未知現代人群

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京7月13日電(孫自法):記者13日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,該所科學家與相關研究同行合作,通過古基因組研究最新發現距今約1.1萬年的中國南方未知現代人群,根據古基因組學序列命名為M71d亞支系。

這一目前最古老的東亞南部地區現代人遺傳數據研究結果,揭示出中國南方與東南亞人群舊石器時期的遺傳聯系,表明在距今1.1萬年乃至更早時期,東亞南部到東南亞可能存在自北向南的人群遷移。

現有考古學、語言學和古DNA研究指出,距今4000-2000年的新石器時代晚期到青銅時代早期,東南亞大陸和東亞存在廣泛的人群遷移,中國南方地區農業人群南下遷徙至東南亞,并與當地居民混合,這一事件被認為和農業的擴散有關。然而,目前新石器時代及更早時期,東南亞和東亞古人群之間是否存在遷移事件,在遺傳學上尚不清楚。

針對這個備受關注的古人類學問題,中科院古脊椎所付巧妹團隊、裴樹文研究員與貴州文物考古研究所張興龍副研究館員、云南文物考古研究所吉學平研究員、中科院昆明動物所彭旻晟副研究員等開展合作,對距今1.1萬年左右的中國南方地區貴州清水苑大洞人和廣西隆林人進行線粒體全基因組研究,獲得了目前東亞南部乃至東南亞最古老的人類遺傳學數據。

合作團隊開展的古基因組序列分析顯示,隆林和大洞樣本的線粒體序列均屬于M71單倍群,此外,二者還共享編碼區6257A和11518A兩個突變位點。科研人員進一步對兩個古個體,以及有報道的來自中國南部及東南亞的4784條現今現代人和82條古線粒體全基因組數據進行對比分析。結果顯示,6257A和11518A兩個突變位點,僅存在于東南亞現今現代人樣本中,在東亞現今現代人樣本中未觀察到。基于此,研究者在M71單倍群命名基礎上,增加6257A和11518A兩個突變位點,將新發現的未知現代人群命名為M71d單倍群。

科研人員表示,系統發育分析顯示大洞及隆林樣本屬于M71d單倍群的早期類型,貝葉斯法和Rho測年估計均顯示M71d單倍群起源于距今2.2萬年左右;系統發育網絡分析也顯示隆林和大洞樣本位于M71d單倍群基部。這些結果說明,可能在距今1.1萬年乃至更早時期,東亞南部與東南亞存在自北向南的人群遷移。

他們也強調,由于目前尚無同時期的東南亞樣本,1.1萬年前的北人南移假說還需要進一步研究驗證。未來的研究將進一步補充更多中國南方及東南亞的數據,結合核基因組的分析,更深入探究新石器早期以及舊石器晚期東亞及東南亞現代人遷徙、擴散問題。

合作團隊最新完成的這項人類學重要研究成果論文,近日已由國際專業學術期刊《人類遺傳學雜志》(Journal of human genetics)在線發表,付巧妹研究員為論文通訊作者,中科院古脊椎所碩士生白帆、貴州文物考古所張興龍副研究館員為第一作者。

隨機閱讀

- PS官方商店銷量曝光 《二之國2:幽靈國度》成為銷冠

- 《PES2009》出售期遠 最新繪里公布

- 傳Xbox Series X預購頓時便要開啟

- 《魔獸天下》最新本繪壁紙賞識

- 國產游戲《魔女黏糊筆記》上線Steam商店頁面

- 星際爭霸2新版戰網2.0 齊新特性公布

- 像素暗烏類游戲《豪杰舊憶》8月21日結束EA 上調賣價

- Switch《妖怪捉迷躲》8月10日開端免費玩耍一周

- H1Z1玩家人數急速下跌,是什么原因?

- 《殺出重圍3》新諜報:詭計即將掀開

- TGS08:《星之陸天4》最新視頻

- 傳Xbox Series X預購頓時便要開啟

- 豬爸爸救了小灰狼的故事

- 《約會大年夜做戰:蓮反烏托邦》OP公開!借有5分鐘試玩影象

熱門排行