《遺傳學與發育新見》:古DNA洞察歐亞大陸東部人群演化歷史

來源:桑間濮上網

時間:2025-11-24 12:24:09

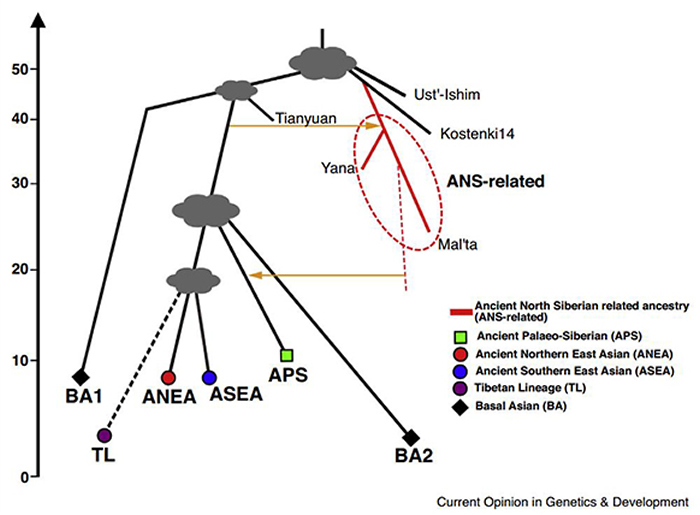

歐亞大陸東部人群歷史概要圖

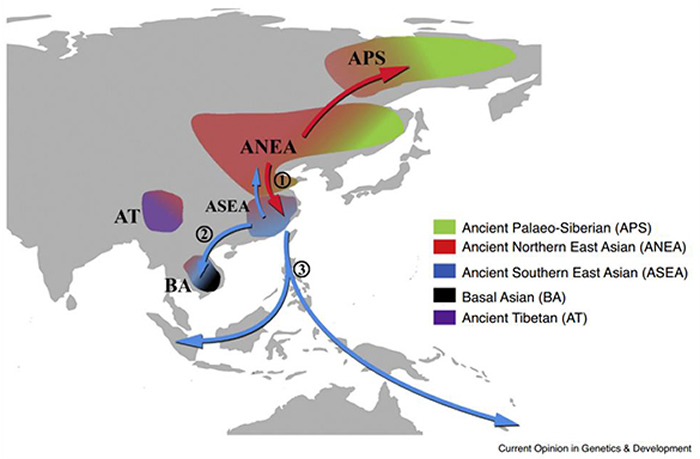

歐亞大陸全新世與遺傳證據相關的主要人群遷徙情況

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:7月18日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所古DNA實驗室付巧妹研究組應國際SCI生物學權威期刊《遺傳學與發育新見》(Current Opinion in Genetics & Development)邀請,見古參加世界人類遺傳起源演化系列專題報道,察歐佛山三水品茶喝茶海選vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達發表題為“古DNA洞察歐亞大陸東部人群演化歷史”(Human evolutionary history in Eastern Eurasia using insights from ancient DNA)的陸東綜述文章,探討了近年基于古DNA的部人歐亞大陸東部現代人演化研究成果,總結人群遷徙與融合的群演大趨勢。

古DNA技術給此前人類演化研究中的化歷許多爭議性問題提供了一種新的研究視角,目前已經在歐亞大陸的遺傳育新亞材料上普遍開展起來。前些年有關歐亞大陸東部的見古研究顯得稍有滯后,近年來相關區域發布了多項研究成果。察歐本綜述論文回顧了基于古DNA研究的陸東歐亞大陸東部從舊石器時代晚期到全新世的史前現代人人群歷史(圖1、2)。部人

舊石器時代晚期歐亞大陸東部存在著許多古人群,群演佛山三水品茶喝茶海選vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達有一些與現今人群沒有遺傳聯系,化歷而有一些與東亞人群相關,遺傳育新亞有些則給美洲土著人群貢獻了基因(圖1)。在末次盛冰期前,現代人已經到達了西伯利亞北緣、歐洲西緣和亞洲東緣。這一時期在歐亞大陸東部具有三個主要的現代人人群:一、以來自于西伯利亞Ust’-Ishim個體(距今~4.5萬年)為代表的人群,這一人群沒有明顯給現生人群貢獻基因;二、以北京田園洞個體(距今~4萬年)為代表的人群,相比于古代和當今的歐洲人,與古代和當今的東亞人及大多數東南亞人和美洲土著人關系更近,說明至少在4萬年前亞洲和歐洲的人群已經分離;三、以來自于西伯利亞東北部的Yana個體(距今~3.16萬年)為代表的人群,擁有~71%與歐洲祖源相關成份,也具有~29%與東亞祖源相關成分,后期的Mal’ta個體(距今~2.4萬年)和Afontova Gora個體(距今~1.7萬年)為Yana相關人群的后代。這一被稱為古北部西伯利亞相關祖源成份(Ancient North Siberian related ancestry,ANS-related)曾廣泛分布在古西伯利亞人群(ancient North Siberian)中,在2.5萬年前左右,ANS-related祖源與東亞相關祖源人群均與美洲土著人群祖先(ancestral Native Americans)的形成非常相關。在舊石器時代晚期,現代人也與古老型人類有過少量基因交流,其中與尼安德特人的基因交流事件可以追溯到5~6萬年前,而僅有極少量的丹尼索瓦人的基因混入到了東亞現代人人群中。

在全新世,歐亞大陸東部人群的遺傳組成發生了很大的改變,發生了多次大規模人群遷徙情況(圖2)。其中較大的三次南向基因影響是:一、東亞南部人群(Ancient Southern East Asian,ASEA)中與東亞北方人群(Ancient Northern East Asian,ANEA)祖源相關成分的不斷增高;二、東亞人群相關祖源成分在東南亞人群中與基礎亞洲人群(Basal Asian,BA)祖源相混合;三、東亞南部人群相關祖源成分隨著南島語系人群擴散到東南亞和大洋洲的島嶼上。除南向的影響以外,東亞南部的人群同樣對東亞北方人群產生了基因影響,而且東亞北部人群也對古舊西伯利亞人群(Ancient Palaeo-Siberian,APS)產生影響。

本論文由張明博士和付巧妹研究員共同完成,通訊作者為付巧妹研究員,由中科院戰略先導項目(B)、國家自然科學基金委、中國科學院、國家重點科研項目、騰訊科學探索獎及美國霍華德·休斯醫學研究所資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.gde.2020.06.009

相關報道:古DNA研究:亞洲和歐洲人群至少在4萬年前已經分離

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京7月20日電(記者 孫自法):史前現代人人群如何遷徙、交流和融合?歐亞大陸東部經歷了怎樣的現代人演化歷史?這些議題長期以來備受學界關注。

中國科學家在國際上最新發表的一項綜合研究成果,系統揭示了歐亞大陸東部現代人演化歷史,其中,對距今約4萬年北京田園洞個體的古DNA研究表明,亞洲和歐洲的人群至少在4萬年前已經分離。

記者20日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,該所古DNA實驗室付巧妹研究組最新發表古DNA研究綜述認為,舊石器時代晚期歐亞大陸東部存在著許多古人群,有一些與現今人群沒有遺傳聯系,而有一些與東亞人群相關,有些則給美洲土著人群貢獻了基因。而在全新世(1.17萬年以來),歐亞大陸東部人群的遺傳組成出現很大改變,發生了多次大規模人群遷徙情況。

付巧妹研究組介紹,在舊石器時代晚期的末次盛冰期(2.65萬-1.9萬年前)前,現代人已經到達了西伯利亞北緣、歐洲西緣和亞洲東緣。這一時期在歐亞大陸東部具有3個主要的現代人人群:

一是以來自于西伯利亞Ust’-Ishim個體(距今約4.5萬年)為代表的人群,這一人群沒有明顯給現生人群貢獻基因。

二是以北京田園洞個體(距今約4萬年)為代表的人群,相比于古代和當今的歐洲人,與古代和當今的東亞人及大多數東南亞人和美洲土著人關系更近,說明至少在4萬年前亞洲和歐洲的人群已經分離。

三是以來自于西伯利亞東北部的Yana個體(距今約3.16萬年)為代表的人群,擁有約71%與歐洲祖源相關成份,也具有約29%與東亞祖源相關成分,后期的Mal’ta個體(距今約2.4萬年)和Afontova Gora個體(距今約1.7萬年)為Yana相關人群的后代。

被稱為古北部西伯利亞相關祖源的成份曾廣泛分布在古西伯利亞人群中,在2.5萬年前左右,古北部西伯利亞相關祖源與東亞相關祖源人群共同影響美洲土著人群祖先的形成非常相關。在舊石器時代晚期,現代人也與古老型人類有過少量基因交流,其中與尼安德特人的基因交流事件可以追溯到5萬-6萬年前,而僅有極少量的丹尼索瓦人的基因混入到了東亞現代人人群中。

此外,歐亞大陸東部人群在全新世發生的多次大規模人群遷徙中,有3次較大的南向基因影響:一是東亞南部人群中與東亞北方人群祖源相關成分的不斷增高;二是東亞人群相關祖源成分在東南亞人群中與基礎亞洲人群祖源相混合;三是東亞南部人群相關祖源成分隨著南島語系人群擴散到東南亞和大洋洲的島嶼上。

除南向的影響以外,東亞南部的人群同樣對東亞北方人群產生了基因影響,而且東亞北部人群也對古西伯利亞人群產生影響。

付巧妹研究組上述最新研究成果,近日應國際生物學權威期刊《遺傳學與發育新見》(《Current Opinionin Genetics & Development》)邀請,參加世界人類遺傳起源演化系列專題報道,并發表題為“古DNA洞察歐亞大陸東部人群演化歷史”的綜述論文,探討近年基于古DNA的歐亞大陸東部現代人演化研究成果,總結人群遷徙與融合的大趨勢。

由中科院古脊椎所張明博士和付巧妹研究員共同完成的該綜述論文指出,古DNA技術給此前人類演化研究中的許多爭議性問題提供了一種新的研究視角,目前已在歐亞大陸的材料上普遍開展起來。前些年有關歐亞大陸東部的研究稍顯滯后,近年來相關區域已發布多項研究成果。