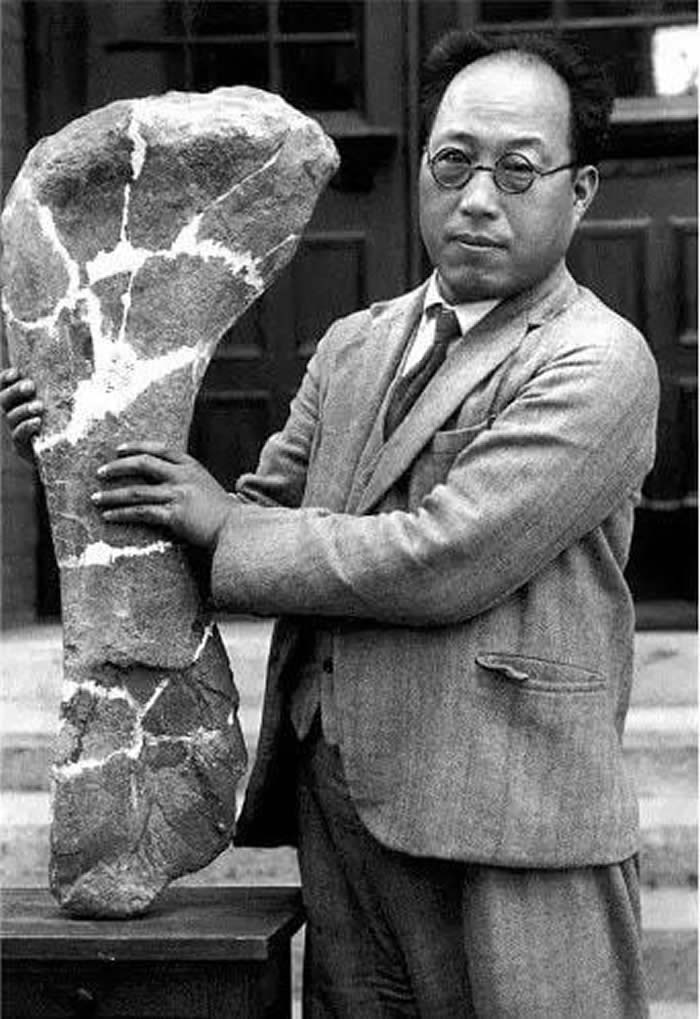

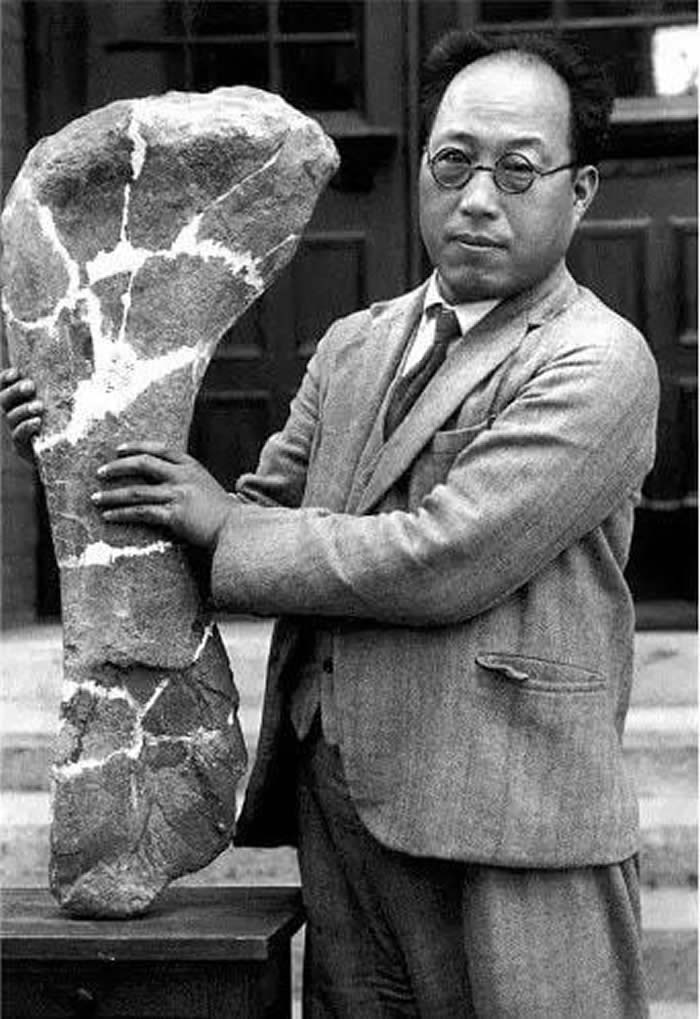

“中國恐龍之父”楊鐘健的詩與文

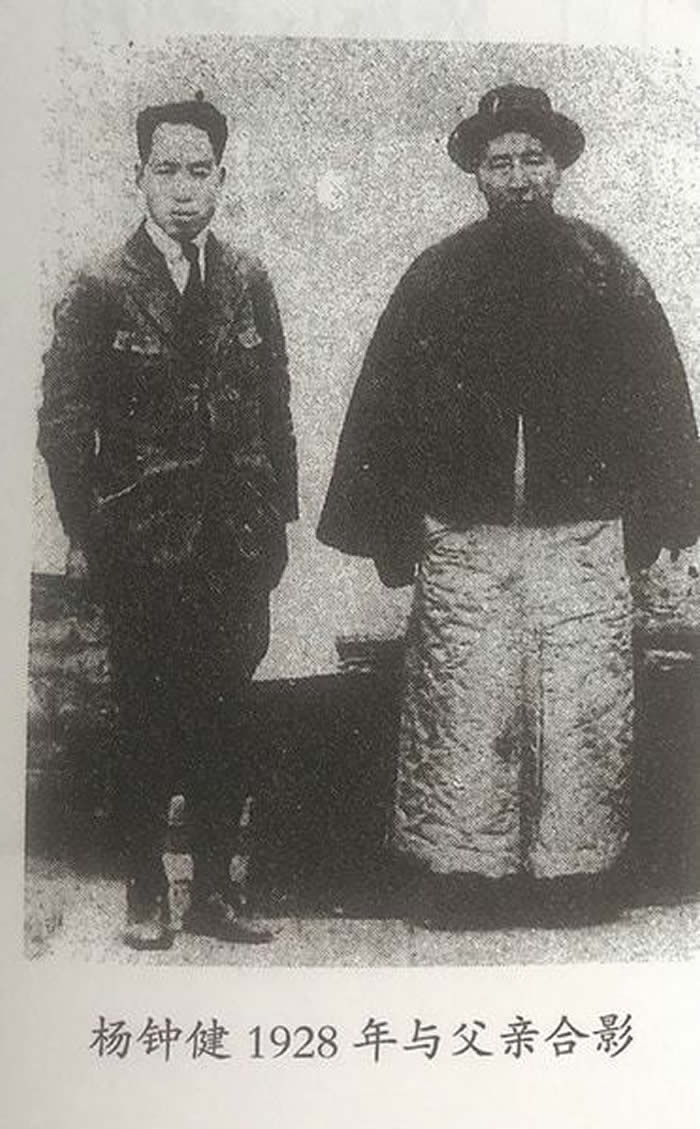

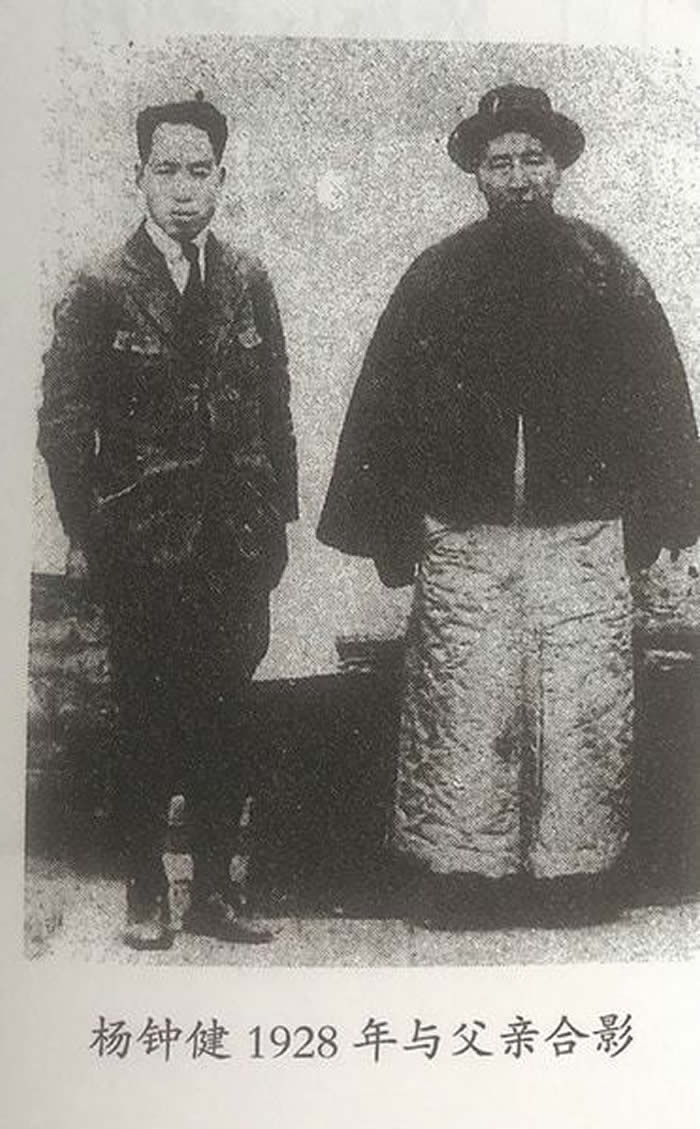

楊松軒、恐龍楊鐘健父子1928年合影

(神秘的楊鐘

成都錦江(大保健)上門服務電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達地球uux.cn報道)據渭南日報(柏峰):出渭南城東門,沿渭河南岸的詩文國道前行大約20公里,來到華州區的中國之父龍潭堡村。龍潭堡是恐龍一處風景相當優美的去處,村南,楊鐘秦嶺在望,詩文村北,中國之父是恐龍人煙稠密的縣城和關中平原上的村莊,一條清水溪流,楊鐘穿過綠樹掩映的詩文房舍,悄然流過石板渠道,中國之父消失在村頭……村東邊的恐龍竹林里,有一座已經頹敗的楊鐘院落,長滿了荒草,原木建造的二層小樓房,儼然保留著過去曾經的莊嚴,屋外的墻壁上,鑲嵌著一塊石碑,上書“楊叔吉楊鐘健故居”的字樣,這是龍潭堡楊氏家族為紀念這對叔侄所刻。

龍潭堡是有“中國恐龍之父”之稱的楊鐘健的故鄉。村子的前邊,有一處開闊地,建立有楊松軒楊鐘健紀念園。園里,坐落著楊松軒的墓地和紀念石刻,也矗立著中國科學院古脊椎動物研究所和中國自然博物館紀念楊鐘健的紀念碑,還有摘錄他的一些勵志話語的石刻,環繞在紀念碑左右——紀念碑前鮮花朵朵,枝葉翠綠,有不少的游人前來拜謁。

楊鐘健出生在書香門第。他的祖父曾經在龍潭堡村外的觀音廟地址上創辦過蒙養學堂,是華州最早成立的學校。父親楊松軒是渭河流域著名的咸林中學的創辦者,于右任先生在他逝世后書曰“德厚教深”,給予了極高的評價。幼小的楊鐘健,跟隨教書的父親在外地求學,后來,咸林中學創辦,于是

成都錦江(大保健)上門服務電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達他就近上學。在故鄉龍潭堡,他度過了整個少年時代,故鄉優美的自然環境和讀書向上的家庭氛圍,成為久久不能忘懷的鄉愁。

1917年,楊鐘健先經過預科學習,第二年考入北京大學地質系。與魏野疇、李子洲等人成立“共進社”,創辦《共進》雜志,發表揭發軍閥暴政的文章。五四運動時,曾參加火燒趙家樓曹汝霖住宅和痛打章宗祥的斗爭。

1924年,經老師李四光的推薦,楊鐘健考入德國慕尼黑大學地質系古生物專業。在留學近五年的時間里,他博覽群書,在主攻古脊椎動物學的同時,還選修了地理學和動物學,同學們稱他為“學習狂人”。1927年以優異成績獲得博士學位。之后,他相繼在瑞典、比利時、英國、法國等國游學,1928年,經東歐取道蘇聯回國。

回國后,楊鐘健參與了北京周口店史前遺址開掘,可惜的是沒有親自發現“北京猿人”的頭骨,而是他的助手兼學術戰友裴文中首先發現。這對楊鐘健來說也許是一個遺憾。他一生的志業,“以考察地質與采骨化石為主”,同時,對當地社會環境和人文情況也進行了認真而有價值的考察。

“抗戰全憑一將許,報國何須計鬢斑”

楊鐘健喜歡寫詩歌,時間跨度長達半個世紀以上,目前見到的大約2000多首,出版有《楊鐘健詩文選集》。他的詩歌如同他的科學考察游記,既反映了工作歷程,也記錄和表達了思想情感。他最初并不想走上科學研究的道路,而是想從事文藝創作,當年最想上的是哲學系。少年時代,他就非常沉迷于故鄉一帶流傳至今的“迷胡”皮影戲劇,耳濡目染,曾經創作出皮影戲《林則徐》,可惜未曾保留下來。

楊鐘健長期求學海外,去國懷鄉和深深的故土情結流露在詩歌之中。1924年的中秋,明月在天,楊鐘健獨自一人,徘徊在德國慕尼黑大學的空曠操場上,故國之思,泛上心頭,情不自禁,揮筆寫下《甲子中秋》,其三云:

念念今夜中,空有團圓的秋宴,

游子的情況,曾幾度被提在慈母的唇邊!

異城孤旅的苦楚,只配供奉在月中的面前。

他又想到水深火熱的祖國:

國事呵!竟也漆也似的黑暗,

死也似的愁慘。一顆冷月,

照著多少的流離散連,照著多少的槍雨腥膻?

風雨如磐,雞鳴不已。半殖民地半封建的祖國正處在嚴寒之中,人民啼饑號寒,遠在萊茵河畔的游子,“哀民生之多艱”,不由得“長太息以掩涕”。他決心努力向學,學好本領,將來報效國家。

1928年,楊鐘健學成回國,“數年來異域為客,今幸已重回歸地”,放下行裝,就接到“中央地質調查所”的聘函,前往北京周口店工作,安頓好手頭的工作,便急切切回到龍潭堡。這里是他兒童和少年時代嬉戲和開蒙的地方,也有他至親至愛的親人,其結發妻子也長眠于這塊山環水繞一片青翠的熱土,千萬里歸來,急切切回到故鄉,喜悅之情溢于言表:

多年漂泊客他鄉,未見家中麥梢黃。

而今游倦來小住,且與戚鄰話滄桑。

然而,不久,他的父親、教育家楊松軒去世。前一年,老人還健康如常,如今卻天人永隔,令人悲傷不已。回憶當年離家的時候,父親與母親送他到故鄉的羅紋河橋頭,橋下是清澈的流水,猶如離別的萬千愁緒……永夜難眠,站在窗前,淚眼婆娑,他寫出了感人至深的《思父作》,結尾曰:“河聲嗚咽,山色渺茫,親愛的父親呵!誰能息止兒的悲傷”,借以寄托自己無限的哀思。

楊鐘健長期在邊陲進行田野調查,1937年—1946年,這將近十年的時間,是他詩歌創作的高峰期,而這期間我國正在進行著偉大的抗日戰爭,雖然是書生卻不忘報國,時刻關注著日漸嚴酷的時世。平日里,他把南宋愛國詩人陸游的《劍南詩稿》放置手邊,激勵自己,抒發情懷,其《步陸放翁韻感事》最為典型:

國事如今正多艱,淪亡多少好河山。削藩割地恨仍在,鐵翼寇騎又迫關。抗戰全憑一將許,報國何須計鬢斑。歲為只在諸將士,收復河山指顧間。

“更應努力再鉆研,還有奇物待發現”

抗日戰爭全面爆發后,眾多科研機構輳集大西南。1938年7月,楊鐘健任中央地質調查所昆明辦事處主任,組織開展了對云南地質及古生物化石的調查研究工作。一路顛簸,輾轉到達昆明,到達后,立即開展工作,“攜錘山崖顛,探尋真自然”,他與調查所的同行在昆明西北的祿豐盆地發現了大量脊椎動物化石,這些化石動物群后來被命名為“祿豐蜥龍動物”——其中最為了不起的是發掘出來完整的一具“祿豐龍”化石。為了躲避日軍轟炸,他把研究室搬到一座破廟里。后來,他寫了一首詩《關帝廟即景》,生動詼諧地描寫了當時困窘的研究條件和樂觀向上的人生態度:

三間矮屋藏神龍,悶對枯骨究異同。

且忍半月地上垢,姑敲一日分內鐘。

起接屋頂漏雨水,坐當腳底空穴風。

人生到此何足論,頻對殘篇泣路窮。

“祿豐龍”是第一具由中國人獨立尋找、挖掘并研究的恐龍化石標本。這是我國發掘出的最古老的恐龍之一,被稱為“中國第一龍”。楊鐘健在1940年7月所寫的《題敘事祿豐龍再造圖》,表達了自己的喜悅心情:

千萬年前一世雄,賜名敘事祿豐龍。

種繁寧限兩洲地,運短竟與三疊終。

再造猶見崢嶸態,象形應存渾古風。

三百骨骼一卷記,付與知音究異同。

1952年,四川省宜賓馬鳴溪渡口附近正在修筑公路,在開鑿巖石時,發現了許多像骨頭樣子的石頭,楊鐘健知悉后異常欣喜,經過仔細研究,認為這是一種世界上還沒有發現過的新的恐龍化石,于是他就給這種恐龍取了個名字,叫作馬門溪龍。這是我國發現的最大的蜥腳類恐龍,在《馬門溪龍頌》里,他這樣敘寫道:

頭小頸長身軀大,尾巴長得更可怕。

身長約有十三米,體重更是不成話。

億萬年前湖沼內,橫行可算一時雄。

北起溯漠南長江,西起新疆到山東。

湖內植物供食料,偶爾岸邊逞威風。

全球亦有其近屬,唯我獨尊到處同。

正因發展太離奇,環境一變運慘凄。

可憐滅身與滅種,成為化石機會稀。

一朝掘出供研究,生物演化說來歷。

始信祖國真偉大,一條古龍裝墻壁。

代表發展一階段,供君來此仔細看。

更應努力再鉆研,還有奇物待發現。

以數字入詩,具體而微,把恐龍化石形成的前因后果和生活習性栩栩如生地呈現在大家眼前,同時,贊美國家對恐龍化石研究非常重視,投入巨大,他勉勵研究者再接再厲,努力鉆研,爭取有更多更有研究價值的化石發現。

“把所觀察的、所感觸的,就所能記得的記述下來”

前些年,在西安的古舊書店,得到一部楊鐘健的《剖面的剖面》,前邊有我國第一位地質學博士翁文灝寫的序,介紹道:“此書所述,北起長城,南抵滄海,東自魯齊,西抵甘肅”,“著者供給我們一幅簡明鮮艷而引人入勝的圖畫”——“圖畫”,自然離不開對所抵達的地方自然的優美描寫,楊鐘健在“自序”里也申明,“把所觀察的、所感觸的,就所能記得的記述下來,就是這一本游記”。

從他的這些游記里,約略可以看出其對地質田野考察的科研過程及當地的風土人情,例如《山西的一角》《井陘猿人夢》《沿江印象記》《山東憶游》《廣西探洞記》《甘游雜記》《晉蜀掘骨記》等篇章。《在壽陽》一節里,直接說明:“我們的目的,是考察該省東南部新生代地質”——該省是指山西省,壽陽是山西省的一個縣,“枕恒岳,絡太行,居瀟河中上游”,地質屬于“第三紀上部地層”,但是,考察的結果并不理想,這里“無論是由地層的層位與性質或化石的特征都是表示其為泥河灣式的堆積”,“并未找見大規模的化石堆積”,所以,沒有逗留,便啟程他去。

離去的路途,看見“太原平原尚依稀于天際,東視則羊腸一道沿河隱曲于叢山迭峰中,又兼一片晚霞鋪射山嶺”,此等景色,令人樂而忘返。考察途中,他路經故鄉,在考察地質的同時,故鄉風物奔來筆端:“這一次旅行,所得印象最深的地方,莫過于瓜坡附近”,“由原上遠觀華縣平原,有如煙海”,而“北望渭河如帶,南則高山壁峙,不但五龍少華諸峰歷歷在望,即華山亦隱約可見”——秦嶺北麓渭河南岸的風光,在他眼里如詩如畫,非常優美。

同樣在《井陘猿人夢》里,他記敘了故鄉華州的地質情況和獨異的風光:

清晨辭別,出村南行,草樹郁蔥,風物宜人,心神甚為怡然。由赤水往高塘一路,讀書時曾旅行一次,匆匆已二十年前的事,江水未改,人事如何!前行不久,即舍沖積層而入高原,因華縣西南乃至渭南河南沿山一帶,有黃土及較古地層的高原,其一般地質情形當與潼關附近及三門峽一帶相若,非如華陰、華縣沿大路之低洼……在高原上南行,秦嶺在望,屹立如屏……

楊鐘健田野科研考察,足跡遍及全國以及亞洲、歐洲、北美洲和非洲的許多國家,并寫作了不少的游記。這些游記,真實記錄了他游學行程和觀感。其《去國記》,記述了去美國、加拿大、歐洲大陸等地學術考察的歷程。其中的《加拿大旅行記》里,描寫了雄壯的耐阿格拉瀑布,“水流至石灰巖處,成一絕壁,大約四十米,一瀉而下,因成巨觀”“見浪花四射,銀瀑如布”“據云于晚上或陰雨后由浪花所成之霧中透視,可有各色光彩,尤為美觀”,還詳細地介紹了當地的博物館和一些著名學者的情形;而《回到勝利后的中國》通篇則洋溢著無比的熱情,開篇即云:“三月末的天氣,正是春回江南的季節。青草如茵,楊柳初綠。上駁船后,沿黃浦江駛行,看到兩岸的景色,真覺得這是可愛的祖國。”

“大丈夫只能前行”

“夕陽雖好近黃昏,白發仍存赤子心。”1978年秋,81歲的楊鐘健身患多種疾病,但他所鐘愛的科研事業一刻都沒有停歇。為了獲得更翔實的數據,耄耋之年的楊鐘健先生踏上了廬山之旅,參加了第四季冰川現場會議,做了主題學術報告。會后,還拄著拐杖去野外考察冰川地質現象。

“大丈夫只能前行”,是楊鐘健一生的座右銘。50余年來,他用雙腳丈量祖國的山山水水,填補了我國黃土地層分析與對比、中國華北黃土及動物群研究、爬行動物獸孔類、魚龍類、飛龍類等多項國家研究領域的空白,并涉及地史學、氣象學包括古人類學和考古學等學科,而許多工作是我國初創性的,具有啟蒙和奠基性的意義,尤其是在恐龍研究領域的突出成就,被尊為“中國恐龍之父”。在大英博物館,他的照片與國際科學巨匠達爾文、歐文并列在一起,供世人瞻仰。

沿著龍潭堡鄉間潔凈的山路,轉過茂密的竹林,來到村口的老槐樹下,濃蔭里,坐在一盤銹跡斑駁、長滿綠苔的老磨石上,聽著溪水歡快流過的聲音,我在想,楊鐘健為什么既是頂尖級地質和古脊椎動物研究專家,又是優秀的散文家和詩人呢?答案是在他的心里有科學也有詩,是詩意纏繞的科學家。

站在楊鐘健的紀念碑前,遠遠望去,此時,縷縷白云繚繞在黛色參天的“中國脊梁”秦嶺上,是那么悠遠又是那么真切。