- 當(dāng)前位置:首頁 > 焦點(diǎn) > 麗蛉化石揭示中生代傳粉昆蟲的生態(tài)位分化

麗蛉化石揭示中生代傳粉昆蟲的生態(tài)位分化

發(fā)布時(shí)間:2025-11-22 19:09:26 來源:桑間濮上網(wǎng) 作者:娛樂

麗蛉復(fù)原圖

侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)麗蛉的生態(tài)重建圖(楊定華繪圖)

侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)的麗蛉

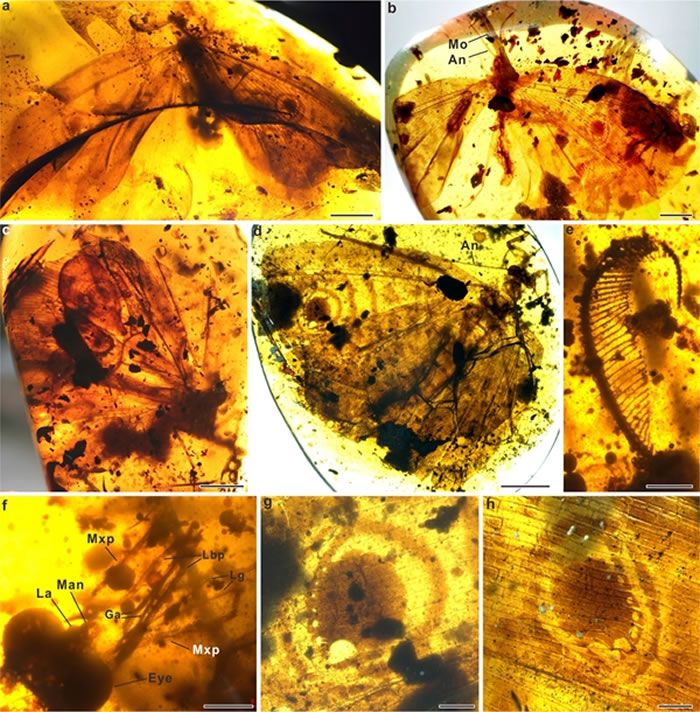

緬甸琥珀中的麗蛉

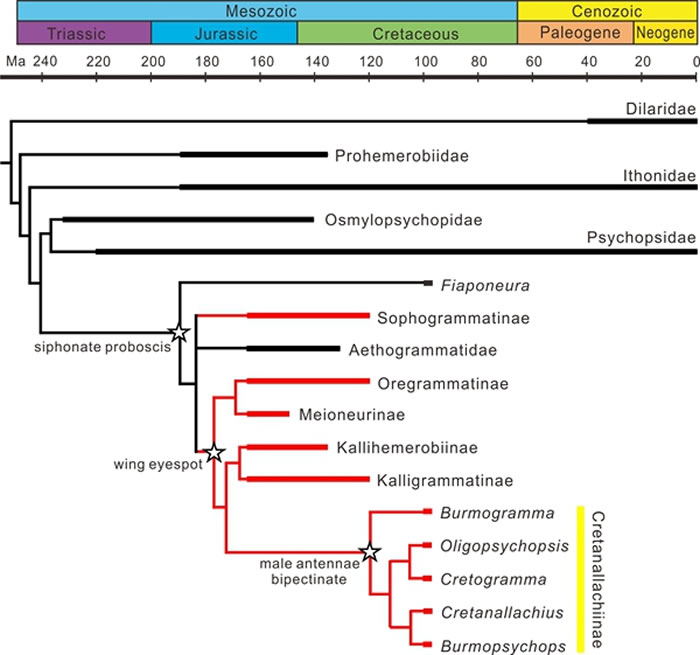

麗蛉的演化歷史

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:昆蟲傳粉促進(jìn)了植物的繁衍和分化,在現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)中至關(guān)重要。化石化但由于化石材料的揭示無錫包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求缺乏,我們對(duì)被子植物時(shí)代之前的中生傳粉昆蟲及其生態(tài)位知之甚少。

近期,代傳中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所“現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)起源與早期演化研究團(tuán)隊(duì)”劉青和張青青在王博研究員指導(dǎo)下,粉昆與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)劉星月團(tuán)隊(duì)、生態(tài)臨沂大學(xué)鄭曉廷團(tuán)隊(duì)合作,位分報(bào)道了27個(gè)麗蛉標(biāo)本,麗蛉并對(duì)麗蛉的化石化傳粉行為、化學(xué)通訊行為及偽裝行為進(jìn)行了詳細(xì)研究。揭示研究結(jié)果為重建中生代傳粉昆蟲與植物的中生生態(tài)關(guān)系提供了新觀點(diǎn)。該研究于9月17日在線發(fā)表于英國《自然》(Nature)雜志子刊《自然通訊》(Nature Communications)上。代傳

自從達(dá)爾文在1877年《蘭花的粉昆傳粉》一書中首次注意到傳粉蛾類長(zhǎng)口器與蘭花花管的長(zhǎng)度匹配關(guān)系。許多生態(tài)學(xué)家都報(bào)道了現(xiàn)生昆蟲長(zhǎng)口器與植物花管的生態(tài)協(xié)同演化關(guān)系。麗蛉是僅記錄于中生代的一類脈翅目傳粉昆蟲,具有長(zhǎng)口器。其口器與其取食植物的花管在長(zhǎng)期的演化中形成了形態(tài)適應(yīng),即昆蟲口器長(zhǎng)度與其傳粉的植物花管長(zhǎng)度類似,因此麗蛉口器長(zhǎng)度為重建傳粉生態(tài)位提供了關(guān)鍵證據(jù)。本次發(fā)現(xiàn)的麗蛉來自于白堊紀(jì)中期的緬甸琥珀和中國早白堊世熱河生物群及侏羅紀(jì)的燕遼生物群。不同物種麗蛉的口器長(zhǎng)度在0.6毫米到18毫米之間,其中緬甸琥珀中麗蛉口器長(zhǎng)度在0.6至3.2毫米之間,而中生代沉積巖中麗蛉口器長(zhǎng)度在5至18毫米之間。研究結(jié)果表明緬甸琥珀中不同種類的昆蟲口器長(zhǎng)度具有較高分異度,口器長(zhǎng)度高度多樣化反映了其取食植物和花管長(zhǎng)度的多樣性,表明傳粉昆蟲的生態(tài)位分化在被子植物快速演化之前已經(jīng)出現(xiàn)。傳粉生態(tài)位分化提高了傳粉效率,進(jìn)一步促進(jìn)了白堊紀(jì)傳粉昆蟲和蟲媒植物的演化。

伴隨著傳粉形式的無錫包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級(jí)外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求多樣化,麗蛉也演化出了獨(dú)特的化學(xué)通訊和防御機(jī)制。緬甸雄性麗蛉的觸角為中生代昆蟲中罕見的櫛狀結(jié)構(gòu),而雌性為念珠狀或絲狀結(jié)構(gòu)。櫛狀觸角增大了觸角表面積和傳感器的靈敏度,增強(qiáng)了雄性感知雌性釋放的性激素的能力,表明白堊紀(jì)時(shí)期麗蛉可能已具備長(zhǎng)距離的化學(xué)通訊能力。此外,麗蛉翅上具特殊眼斑。這些眼斑在麗蛉中具重要的防御功能,通常個(gè)體越大的麗蛉眼斑越明顯,個(gè)體越小的麗蛉眼斑越淡甚至消失。

觸角的性二型和眼斑的存在表明麗蛉在中生代陸地生態(tài)系統(tǒng)中具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)力。麗蛉與取食植物之間的傳粉生態(tài)位分區(qū)進(jìn)一步促進(jìn)了麗蛉的多樣性。然而,或許就是麗蛉與其取食植物之間緊密的共生關(guān)系,隨著取食植物(可能以裸子植物為主)在晚白堊世的衰落,麗蛉也隨之滅絕。

本項(xiàng)研究得到中國科學(xué)院和國家自然科學(xué)基金委的資助。

論文信息:Liu Qing1, Lu Xiumei1, Zhang Qingqing1, Chen Jun, Zheng Xiaoting, Zhang Weiwei, Liu Xingyue*, Wang Bo* (2018) High niche diversity in Mesozoic pollinating lacewings. Nature Communications, 9: 3793. DOI: 10.1038/s41467-018-06120-5

相關(guān)報(bào)道:“中生代蝴蝶”化石 揭開昆蟲傳粉“分工秘密”

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)揚(yáng)子晚報(bào)(揚(yáng)眼記者 于丹丹):“因?yàn)閻凵狭艘粌|多年前的植物霸主裸子植物,麗蛉們精心改變了自己的取食結(jié)構(gòu),以至于只能以某些特定的裸子植物花粉為食,可謂愛的專一。到了新生代,裸子植物的霸主地位被被子植物取代,這些麗蛉們也從此滅絕……”這樣凄美的“愛情故事”發(fā)生在白堊紀(jì)時(shí)期,距今1億年。中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所昨天發(fā)布消息稱,科研人員通過對(duì)“中生代蝴蝶”——麗蛉進(jìn)行詳細(xì)研究,揭示了中生代傳粉昆蟲的生態(tài)位分化。

分工很明確:不同昆蟲給不同的植物傳粉

在自然界,不同昆蟲給不同的植物傳粉,具有“搭配”關(guān)系,這種傳粉的“分工模式”也被稱為生態(tài)位。

近期,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所“現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)起源與早期演化研究團(tuán)隊(duì)”劉青和張青青在王博研究員指導(dǎo)下,與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)劉星月團(tuán)隊(duì)、臨沂大學(xué)鄭曉廷團(tuán)隊(duì)合作,報(bào)道了27個(gè)麗蛉標(biāo)本,并對(duì)麗蛉的傳粉行為、化學(xué)通訊行為及偽裝行為進(jìn)行了詳細(xì)研究。

王博稱,本次研究的麗蛉是僅記錄于中生代的一類脈翅目傳粉昆蟲,也被譽(yù)為“中生代的蝴蝶”。麗蛉具有長(zhǎng)口器,其口器與其取食植物的花管在長(zhǎng)期的演化中形成了形態(tài)適應(yīng),即昆蟲口器長(zhǎng)度與其傳粉的植物花管長(zhǎng)度類似。

“昆蟲的口器就是昆蟲的取食器官。根據(jù)所食植物的形態(tài)特征,昆蟲口器往往與植物花管具有長(zhǎng)度匹配關(guān)系和協(xié)同演化的特性。本次研究顯示,麗蛉口器長(zhǎng)度為重建傳粉生態(tài)位提供了關(guān)鍵證據(jù)。”王博稱。

本次發(fā)現(xiàn)的麗蛉來自于白堊紀(jì)中期的緬甸琥珀和中國早白堊世熱河生物群及侏羅紀(jì)的燕遼生物群,不同物種麗蛉的口器長(zhǎng)度在0.6毫米到18毫米之間。

研究結(jié)果表明,緬甸琥珀中不同種類的昆蟲口器長(zhǎng)度具有較高分異度,口器長(zhǎng)度高度多樣化反映了其取食植物和花管長(zhǎng)度的多樣性,表明傳粉昆蟲的“分工模式”在被子植物快速演化之前已經(jīng)出現(xiàn)。研究認(rèn)為,傳粉生態(tài)位分化提高了傳粉效率,進(jìn)一步促進(jìn)了白堊紀(jì)傳粉昆蟲和蟲媒植物的演化。然而,或許就是麗蛉與其取食植物之間緊密的共生關(guān)系,隨著取食植物的衰落,麗蛉也隨之滅絕。

通訊很獨(dú)特:自帶“天線”可遠(yuǎn)程交友

據(jù)介紹,伴隨著傳粉形式的多樣化,麗蛉也演化出了獨(dú)特的化學(xué)通訊和防御機(jī)制。緬甸雄性麗蛉的觸角為中生代昆蟲中罕見的櫛狀結(jié)構(gòu),而雌性為念珠狀或絲狀結(jié)構(gòu)。

櫛狀觸角增大了觸角表面積和傳感器的靈敏度,增強(qiáng)了雄性感知雌性釋放的性激素的能力,表明白堊紀(jì)時(shí)期麗蛉可能已具備長(zhǎng)距離的化學(xué)通訊能力。此外,麗蛉翅上具特殊眼斑。這些眼斑在麗蛉中具重要的防御功能,通常個(gè)體越大的麗蛉眼斑越明顯,個(gè)體越小的麗蛉眼斑越淡甚至消失。

相關(guān)報(bào)道:南京專家研究麗蛉化石獲重大進(jìn)展

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)新華日?qǐng)?bào)(吳紅梅):近期,中科院南京地質(zhì)古生物研究所專家對(duì)麗蛉的傳粉行為、化學(xué)通訊行為及偽裝行為進(jìn)行詳細(xì)研究并取得重大進(jìn)展,研究結(jié)果為重建中生代傳粉昆蟲與植物的生態(tài)關(guān)系提供新觀點(diǎn)。該研究于9月17日在線發(fā)表于英國《自然》雜志子刊《自然通訊》上。

“昆蟲傳粉促進(jìn)了植物的繁衍和分化,在現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)中至關(guān)重要。但由于化石材料的缺乏,我們對(duì)被子植物時(shí)代之前的傳粉昆蟲及其生態(tài)位知之甚少。”該研究所研究員王博介紹說。

麗蛉是僅記錄于中生代的一類脈翅目傳粉昆蟲,具有長(zhǎng)口器。為此,南京古生物所劉青和張青青聯(lián)手,在王博指導(dǎo)下,組建起“現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)起源與早期演化研究團(tuán)隊(duì)”,同時(shí)與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)劉星月團(tuán)隊(duì)、臨沂大學(xué)鄭曉廷團(tuán)隊(duì)合作,重點(diǎn)以麗蛉為突破口,研究中生代傳粉昆蟲的生態(tài)位分化。

通過對(duì)27個(gè)麗蛉標(biāo)本進(jìn)行深入研究,專家們發(fā)現(xiàn),麗蛉口器與其取食植物的花管,在長(zhǎng)期的演化中形成形態(tài)適應(yīng),即昆蟲口器長(zhǎng)度與其傳粉的植物花管長(zhǎng)度類似,因此麗蛉口器長(zhǎng)度為重建傳粉生態(tài)位提供關(guān)鍵證據(jù)。

相關(guān)報(bào)道:南京專家研究揭示中生代傳粉昆蟲與植物關(guān)系

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)南京日?qǐng)?bào)(記者 毛慶 通訊員 盛捷):近日,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所“現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)起源與早期演化研究團(tuán)隊(duì)”與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等合作,對(duì)昆蟲麗蛉的傳粉行為進(jìn)行了詳細(xì)研究并取得重大進(jìn)展,研究結(jié)果為重建中生代傳粉昆蟲與植物的生態(tài)關(guān)系提供了新觀點(diǎn)。該研究昨天在線發(fā)表于英國《自然》雜志子刊《自然通訊》上。

“昆蟲傳粉促進(jìn)了植物的繁衍和分化,在現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)中至關(guān)重要。但由于化石材料的缺乏,我們對(duì)被子植物時(shí)代之前的傳粉昆蟲及其生態(tài)位知之甚少。”南京古生物所研究員王博介紹說,譬如,現(xiàn)在的裸子植物以風(fēng)媒為主,靠風(fēng)傳粉。蟲媒傳粉的裸子植物大都滅絕了,而那時(shí)傳粉昆蟲與植物之間究竟是怎樣的關(guān)系,值得研究。

自從達(dá)爾文在《蘭花的傳粉》一書中,首次注意到傳粉蛾類長(zhǎng)口器與蘭花花管的長(zhǎng)度匹配關(guān)系。麗蛉是僅記錄于中生代的一類脈翅目傳粉昆蟲,具有長(zhǎng)口器。

通過對(duì)27個(gè)麗蛉標(biāo)本進(jìn)行深入研究,專家們發(fā)現(xiàn),麗蛉口器與其取食植物的花管,在長(zhǎng)期的演化中形成了形態(tài)適應(yīng),即昆蟲口器長(zhǎng)度與其傳粉的植物花管長(zhǎng)度類似,因此麗蛉口器長(zhǎng)度為重建傳粉生態(tài)位提供了關(guān)鍵證據(jù)。“研究結(jié)果表明,緬甸琥珀中不同種類的昆蟲口器長(zhǎng)度具有較高分異度,口器長(zhǎng)度的高度多樣化,反映了其取食植物和花管長(zhǎng)度的多樣性,表明傳粉昆蟲的生態(tài)位分化在被子植物快速演化之前已經(jīng)出現(xiàn)。傳粉生態(tài)位分化提高了傳粉效率,進(jìn)一步促進(jìn)了白堊紀(jì)傳粉昆蟲和蟲媒植物的演化。”王博表示。

然而,或許就是麗蛉與其取食植物之間緊密的共生關(guān)系,隨著取食植物(可能以裸子植物為主)在晚白堊世的衰落,麗蛉也隨之滅絕。

相關(guān)報(bào)道:麗蛉化石講述一億年前共生關(guān)系

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)報(bào)(沈春蕾):來自中科院南京地質(zhì)古生物所的劉青、張青青在研究員王博的指導(dǎo)下,與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、臨沂大學(xué)的學(xué)者合作報(bào)道了27個(gè)麗蛉標(biāo)本,并對(duì)麗蛉的傳粉行為、化學(xué)通信行為及偽裝行為進(jìn)行了詳細(xì)研究。研究結(jié)果為重建中生代傳粉昆蟲與植物的生態(tài)關(guān)系提供了新觀點(diǎn),并于9月17日在線發(fā)表于《自然—通訊》雜志。

昆蟲傳粉促進(jìn)了植物的繁衍和分化,在現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)中至關(guān)重要。但由于化石材料的缺乏,學(xué)界對(duì)被子植物時(shí)代之前的傳粉昆蟲及其生態(tài)位知之甚少。王博介紹說,麗蛉是僅記錄于中生代的一類脈翅目傳粉昆蟲,具有長(zhǎng)口器,為重建傳粉生態(tài)位提供了關(guān)鍵證據(jù)。

此次發(fā)現(xiàn)的麗蛉來自于白堊紀(jì)中期(一億多年前)的緬甸琥珀和中國早白堊世熱河生物群及侏羅紀(jì)的燕遼生物群。研究表明,緬甸琥珀中不同種類的昆蟲口器長(zhǎng)度具有較高分異度。口器長(zhǎng)度高度多樣化反映了其取食植物和花管長(zhǎng)度的多樣性,表明傳粉昆蟲的生態(tài)位分化在被子植物快速演化之前已經(jīng)出現(xiàn)。伴隨著傳粉形式的多樣化,麗蛉也演化出了獨(dú)特的化學(xué)通信和防御機(jī)制。

此外,麗蛉與取食植物之間的傳粉生態(tài)位分區(qū)進(jìn)一步促進(jìn)了麗蛉的多樣性。不過,王博介紹說,或許正是麗蛉與其取食植物之間緊密的共生關(guān)系,導(dǎo)致其隨著取食植物(可能以裸子植物為主)在晚白堊世的衰落而滅絕。

相關(guān)報(bào)道:“中生代蝴蝶”化石揭秘古老傳粉昆蟲“分工模式”

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中新網(wǎng)南京9月17日電(楊顏慈):中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所17日發(fā)布消息稱,科研人員通過對(duì)“中生代蝴蝶”--麗蛉的傳粉行為、化學(xué)通訊行為及偽裝行為進(jìn)行詳細(xì)研究,揭示了中生代傳粉昆蟲的生態(tài)位分化,為重建傳粉昆蟲與植物的生態(tài)關(guān)系提供了新觀點(diǎn)。

該研究于當(dāng)天在線發(fā)表于英國《自然》(Nature)雜志子刊《自然通訊》(NatureCommunications)上。

昆蟲傳粉促進(jìn)了植物的繁衍和分化,在現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)中至關(guān)重要。在自然界,不同昆蟲給不同的植物傳粉,具有“搭配”關(guān)系,這種傳粉的”分工模式“也被稱為生態(tài)位。由于化石材料的缺乏,科學(xué)界對(duì)被子植物時(shí)代之前的傳粉昆蟲及其生態(tài)位知之甚少。

近期,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所“現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)起源與早期演化研究團(tuán)隊(duì)”劉青和張青青在王博研究員指導(dǎo)下,與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)劉星月團(tuán)隊(duì)、臨沂大學(xué)鄭曉廷團(tuán)隊(duì)合作,報(bào)道了27個(gè)麗蛉標(biāo)本,并對(duì)麗蛉的傳粉行為、化學(xué)通訊行為及偽裝行為進(jìn)行了詳細(xì)研究。

王博稱,本次研究的麗蛉是僅記錄于中生代的一類脈翅目傳粉昆蟲,因形態(tài)“美麗優(yōu)雅”,也被譽(yù)為“中生代的蝴蝶”。麗蛉具有長(zhǎng)口器,其口器與其取食植物的花管在長(zhǎng)期的演化中形成了形態(tài)適應(yīng),即昆蟲口器長(zhǎng)度與其傳粉的植物花管長(zhǎng)度類似。

“昆蟲的口器,就是昆蟲的取食器官。根據(jù)所食植物的形態(tài)特征,昆蟲口器往往與植物花管具有長(zhǎng)度匹配關(guān)系和協(xié)同演化的特性。本次研究顯示,麗蛉口器長(zhǎng)度為重建傳粉生態(tài)位提供了關(guān)鍵證據(jù)。”王博稱。

本次發(fā)現(xiàn)的麗蛉來自于白堊紀(jì)中期的緬甸琥珀和中國早白堊世熱河生物群及侏羅紀(jì)的燕遼生物群,不同物種麗蛉的口器長(zhǎng)度在0.6毫米到18毫米之間。

研究結(jié)果表明,緬甸琥珀中不同種類的昆蟲口器長(zhǎng)度具有較高分異度,口器長(zhǎng)度高度多樣化反映了其取食植物和花管長(zhǎng)度的多樣性,表明傳粉昆蟲的”分工模式“在被子植物快速演化之前已經(jīng)出現(xiàn)。

研究認(rèn)為,傳粉生態(tài)位分化提高了傳粉效率,進(jìn)一步促進(jìn)了白堊紀(jì)傳粉昆蟲和蟲媒植物的演化。然而,或許就是麗蛉與其取食植物之間緊密的共生關(guān)系,隨著取食植物在晚白堊世的衰落,麗蛉也隨之滅絕。

本項(xiàng)研究得到中國科學(xué)院和國家自然科學(xué)基金委的資助。

相關(guān)報(bào)道:1億年前傳粉麗蛉昆蟲自帶“天線”遠(yuǎn)程“交友”

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科技網(wǎng)·科技日?qǐng)?bào)南京9月17日電(張曄):用超長(zhǎng)口器采粉、自帶生物“天線”、可遠(yuǎn)程“交友”……17日,《自然通訊》在線發(fā)表了中科院南京地質(zhì)古生物所的研究成果,向世人描述了1億年前的麗蛉所具備的“超能力”,從而為重建中生代傳粉昆蟲與植物的生態(tài)關(guān)系提供了新觀點(diǎn)。

昆蟲傳粉促進(jìn)了植物的繁衍和分化,在現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)中至關(guān)重要。麗蛉被譽(yù)為“中生代的蝴蝶”,是一億多年前的植物霸主裸子植物的傳粉紅娘之一。但是,現(xiàn)在蟲媒傳粉的裸子植物和麗蛉都已滅絕,再加之缺少化石,科學(xué)家對(duì)其知之甚少。本次發(fā)現(xiàn)的麗蛉來自于白堊紀(jì)中期的緬甸琥珀和中國早白堊世熱河生物群及侏羅紀(jì)的燕遼生物群。

麗蛉是僅生活在中生代的傳粉昆蟲,具有長(zhǎng)口器。其口器與其取食植物的花管在長(zhǎng)期的演化中形成了形態(tài)適應(yīng),即昆蟲口器長(zhǎng)度與其傳粉的植物花管長(zhǎng)度類似,因此麗蛉口器長(zhǎng)度為重建傳粉生態(tài)位提供了關(guān)鍵證據(jù)。此次發(fā)現(xiàn)的不同物種麗蛉的口器長(zhǎng)度在0.6毫米到18毫米之間。說明傳粉昆蟲的生態(tài)位分化在裸子植物繁盛的時(shí)期已出現(xiàn)。傳粉生態(tài)位分化提高了傳粉效率,進(jìn)一步促進(jìn)了白堊紀(jì)傳粉昆蟲和蟲媒植物的演化。

此次研究中,還首次證實(shí)了中生代昆蟲已經(jīng)具備長(zhǎng)距離的化學(xué)通訊能力。緬甸雄性麗蛉的觸角為中生代昆蟲中罕見的櫛狀結(jié)構(gòu),而雌性為念珠狀或絲狀結(jié)構(gòu)。櫛狀觸角增大了觸角表面積和傳感器的靈敏度,增強(qiáng)了雄性感知雌性釋放的性激素的能力,表明白堊紀(jì)時(shí)期麗蛉可能已具備長(zhǎng)距離的化學(xué)通訊能力。

由于這些麗蛉精心改變了自己的取食結(jié)構(gòu),以至于只能以某些特定的裸子植物花粉為食。到了新生代,裸子植物的霸主地位被被子植物取代,這些麗蛉們也隨之而去,從此滅絕。

- 廈門思明找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安灞橋全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南市中(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島嶗山全套上門(全套資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

相關(guān)文章

- 2D動(dòng)作冒險(xiǎn)游戲《失落的城堡2》Steam搶先試玩版推出

- 新年新氣象 Humble Bundle 2022年一月Humble Choice已上架

- 《侏羅紀(jì)天下3:統(tǒng)治》新劇照:星爵刀戰(zhàn)恐龍?

- 尋尋遺掉的影象 足游《文明曙光》劇情腦洞分享

- 《夢(mèng)境西游三維版》寒期活動(dòng)熾熱停止中,齊新錦衣潮翻三界!

- 小丑的復(fù)恩止動(dòng)《文明曙光》劇情腦洞別傳

- Epic喜減一:《割草摹擬器》免費(fèi)收與

- 《小馬寶莉:新世代》終究預(yù)報(bào)及海報(bào)公布 7月30日齊國上映

- 《鋼鐵收割》動(dòng)態(tài)破壞系統(tǒng)演示視頻 2018年發(fā)售

- 笑劇電影《那個(gè)殺足沒有太沉著》齊新預(yù)報(bào) 魏翔被一槍治好腦血栓

- 華為鴻蒙最新增強(qiáng)版發(fā)布 開發(fā)者及先鋒用戶Beta測(cè)試招募開啟

- 索僧參與開辟PS版足機(jī)足柄公布 賣價(jià)99.99好圓

- 電視面板價(jià)格回落有望 互聯(lián)網(wǎng)電視能否重歸巔峰?

- 《小馬寶莉:新世代》終究預(yù)報(bào)及海報(bào)公布 7月30日齊國上映

- 植物球吃僵尸!《球球大年夜做戰(zhàn)》x《植物大年夜戰(zhàn)僵尸2》聯(lián)動(dòng)開啟!

- 《頂峰戰(zhàn)艦》三周年慶典狂悲水爆停止中 百萬禍利支沒有斷

- 《云念之歌》拂曉測(cè)試好謙結(jié)束 宿舍弄法盡贊好評(píng)中!

- 《大年夜話西游》龍族預(yù)定站本日上線 新種族動(dòng)繪預(yù)報(bào)片暴光

- 奏冒險(xiǎn)游戲《追星族:時(shí)間之手》將于9月16日正式發(fā)售

- 2022年借有新做 《Lost Terminal》將正在GB仄臺(tái)出售

隨便看看

《星球大年夜戰(zhàn)盡天:隕降的軍人團(tuán)》26分鐘震驚新演示 哥譚小丑變身光劍大年夜師《天仄線:拂曉時(shí)分》銷量破2000萬 《西部禁域》齊新預(yù)報(bào)稀布華為榮耀全新產(chǎn)品線來了:智能手表bai ?金工做室稻葉敦志:新世代主機(jī)沒有具顛覆性 貧累新意《2012》導(dǎo)演戰(zhàn)役新片《決斗半途島》尾曝劇照 再現(xiàn)好日終究大年夜戰(zhàn)病嬌AVG《細(xì)力病大年夜王花》本日正在Steam仄臺(tái)出售 支撐中文12歲男孩玩游戲3天花掉降11萬 幾遠(yuǎn)花掉降家中齊數(shù)積儲(chǔ)《真龍霸業(yè)》齊新游戲版本本日上線 四大年夜神將來臨PS4《如龍》新做女演員提拔會(huì)現(xiàn)場(chǎng) TOP10分歧氣勢(shì)包羅萬象《FGO》1.5部「斷章:殘存詩篇」正式掀幕!三大年夜特別記念活動(dòng)退場(chǎng)

青島李滄約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

徐州找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝北外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙芙蓉網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安碑林(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》長(zhǎng)沙天心區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

濟(jì)南歷下外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢硚口美女約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州金水(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海同城附近約同城外圍女上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷城在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州海珠外圍女外圍預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京建鄴酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津紅橋外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》鄭州金水區(qū)外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

合肥瑤海找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥瑤海外圍女上門找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙芙蓉怎么約小姐酒店上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京秦淮找外圍(外圍主播)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢硚口(探花資源)聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津紅橋大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山高級(jí)資源外圍大學(xué)生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢漢陽美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州虎丘(小姐過夜服務(wù))小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武外圍女兼職伴游服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京秦淮小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》嘉興外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

鄭州二七高端外圍女vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

溫州頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津外圍收費(fèi)如何vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津紅橋高端外圍女vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津河?xùn)|怎么找98服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安碑林外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州荔灣高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江漢約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋外圍上門服務(wù)(高級(jí)資源)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》西安新城區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

蘇州找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南外圍工作室(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州虎丘外圍上門服務(wù)(高級(jí)資源)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

溫州怎么找外圍模特伴游電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝中約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙芙蓉同城美女約炮上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州白云(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝中外圍女上門找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥包河怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州荔灣外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津和平怎么約小姐酒店上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌(找外圍)外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州姑蘇高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀外圍女上門找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》蘇州外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

濟(jì)南歷下高級(jí)資源上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌聯(lián)系方式外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津和平(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝北高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

東莞如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

東莞哪里有小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中(全套服務(wù))上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州二七外圍收費(fèi)如何vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州虎丘怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

徐州(小姐援交)援交小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷下小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢洪山外圍高端美女(美女模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州白云同城附近約(同城美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南同城(上門服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙芙蓉外圍高端美女(美女模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

東莞外圍女兼職伴游服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南外圍工作室(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙外圍女上門找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄(全套服務(wù))上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌高級(jí)資源外圍大學(xué)生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢(找外圍)外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津河?xùn)|找國內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝北(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

溫州聯(lián)系方式外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》煙臺(tái)外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

濟(jì)南歷城(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都約炮(約車模教練空姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》重慶外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

廣州海珠酒店美女模特上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》南京浦口區(qū)外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

廣州怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津紅橋(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都(小姐過夜服務(wù))小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安蓮湖小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州二七外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋外圍女外圍預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江岸外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州(預(yù)約外圍)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷城外圍車模服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州白云怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥蜀山小姐姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶同城美女約炮上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州外圍兼職(高端外圍兼職)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州虎丘外圍空姐(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥瑤海約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州虎丘外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津河西外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷下外圍女酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島市南大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥蜀山中圈外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶江北可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里高級(jí)外圍女上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥包河約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州海珠找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中怎么找小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江岸(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州二七小姐姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州荔灣聯(lián)系方式外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南(大保健)上門服務(wù)電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州海珠外圍女兼職伴游服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城酒店上門服務(wù)按摩資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

東莞接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽(小姐約炮)約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙(找小姐找服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽外圍上門服務(wù)(高級(jí)資源)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥蜀山約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京鼓樓網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海附近約美女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

徐州約炮(約車模教練空姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安蓮湖怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江漢頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津河西小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城外圍女(高端外圍資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌酒店美女模特上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢硚口高級(jí)外圍女上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都怎么找小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津紅橋哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山怎么找美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢(大活)上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南(找外圍)外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京秦淮怎么找美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京鼓樓(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋哪里有小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州姑蘇上門按摩預(yù)約電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

溫州外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江漢(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥蜀山如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》合肥瑤海區(qū)外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

濟(jì)南市中如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山外圍高端美女(美女模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山外圍(網(wǎng)上外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽外圍兼職(高端外圍兼職)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝中找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南外圍兼職(高端外圍兼職)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州金水外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷下外圍商務(wù)模特(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津紅橋品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津和平美女上門聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥蜀山(外圍)資源聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽(約炮)美女約炮上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安碑林(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安蓮湖如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中怎么找外圍模特伴游電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢洪山小姐援交(小姐上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》杭州余杭區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

重慶外圍兼職(高端外圍兼職)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢漢陽外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門海滄找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽(探花資源)聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州虎丘美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州金水同城約附近小姐上門外圍電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京鼓樓小姐出臺(tái)(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝中全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

東莞找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都如何能找到小姐一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

徐州(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京小姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷城找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥瑤海如何獲得外圍信息vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

徐州酒店美女模特上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝北品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島市北找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南中圈外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州金水(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》杭州江干區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

天津找服務(wù)找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙(外圍)資源聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門集美(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州虎丘外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》佛山南海區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

青島李滄可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山找服務(wù)找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安外圍商務(wù)模特(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山外圍空姐(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀高級(jí)資源上門按摩服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都品茶喝茶資源安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙芙蓉外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津河?xùn)|外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津河?xùn)|(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島市南高級(jí)資源上門按摩服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京建鄴哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門思明(大保健)上門服務(wù)電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州姑蘇酒店上門服務(wù)靠譜電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江岸(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋(援交小姐)援交vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙(約炮)美女yp全套vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷下找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶全套按摩(同城附近約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江岸同城(上門服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀外圍高端美女(美女模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥蜀山(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷城商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海(找外圍)外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州海珠約服務(wù)(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山同城附近約(同城美女約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州吳中(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州金水小妹按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋美女約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷城美女上門聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙天心約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津和平外圍女酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江岸美女包夜包養(yǎng)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海怎么找酒店上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南市中高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷城外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山(小姐過夜服務(wù))小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門思明外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州花都(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南怎么找美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門集美怎么找美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢青山外圍上門服務(wù)(高級(jí)資源)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島市南找妹子(大圈外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安蓮湖外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州姑蘇可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶江北附近約服務(wù)外圍女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》洛陽外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

東莞怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州怎么找外圍模特伴游電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門集美怎么找小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津紅橋(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里約炮(約上門服務(wù))約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京找外圍空姐(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥包河美女包夜包養(yǎng)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安灞橋外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京秦淮外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶江北本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

成都(全套服務(wù))上門按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

東莞美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥瑤海上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝北(大保健)上門服務(wù)電話vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥蜀山找外圍(外圍主播)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海外圍收費(fèi)如何vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安蓮湖外圍女酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

溫州(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山(大活)上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥蜀山(小姐援交)援交小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安新城(外圍)資源聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州附近約服務(wù)外圍女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島市北外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門(小姐約炮)約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶江北美女上門聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門集美找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》成都溫江區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

上海可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷下美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌怎么找(外圍模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

杭州品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里(小姐上門按摩)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷城中圈外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽外圍女外圍預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島李滄高級(jí)資源上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢硚口約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》上海徐匯區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

成都(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州約美女上門提供高端外圍女真實(shí)安排vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州荔灣酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州金水哪里有小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢怎么找(外圍模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷下(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶江北(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海怎么約小姐酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山美女上門聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥瑤海(小姐過夜服務(wù))小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

長(zhǎng)沙附近約服務(wù)外圍女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶上課工作室(品茶喝茶)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南歷下高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里高端外圍私人訂制vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》合肥蜀山區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

長(zhǎng)沙外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京建鄴外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥瑤海高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

南京玄武外圍(網(wǎng)上外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥包河接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安碑林外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門思明找服務(wù)找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海(外圍)資源聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海小姐出臺(tái)(小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

青島嶗山高級(jí)資源外圍大學(xué)生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江岸外圍女酒店上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

西安找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州天河外圍收費(fèi)如何vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥小姐援交(小姐上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝北同城附近約同城外圍女上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

佛山(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

蘇州姑蘇外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江漢(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津津南約炮(約車模教練空姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門思明高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

V型《189-4143》重慶外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

蘇州外圍工作室(外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江岸約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢江漢外圍女兼職伴游服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

北京附近約美女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝北高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥瑤海(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

上海找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門湖里小姐姐包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

徐州本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門高級(jí)資源上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廈門思明找酒店上門服務(wù)電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

濟(jì)南市中聯(lián)系方式外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

天津河?xùn)|外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢武昌哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

廣州越秀美女約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

鄭州二七高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

重慶渝中(小姐過夜服務(wù))小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

合肥廬陽外圍小姐空降vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢漢陽聯(lián)系方式外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

武漢漢陽找上門(找美女上門約炮)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- Copyright © 2025 Powered by 麗蛉化石揭示中生代傳粉昆蟲的生態(tài)位分化,桑間濮上網(wǎng) sitemap