白堊紀緬甸琥珀中的兩種嘉年華突眼隱翅蟲以及極為罕見的捕食器官

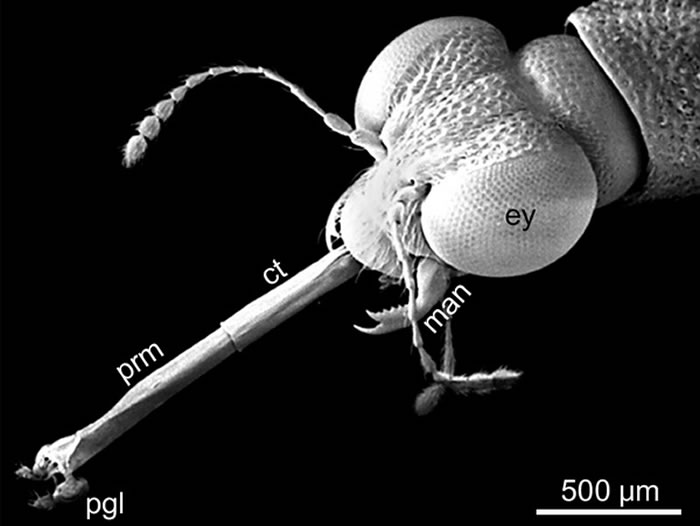

現生的突眼隱翅蟲屬代表的頭部及其高度特化的捕食器官

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:昆蟲綱是自然界中生物多樣性最為豐富的類群,而隱翅蟲科(鞘翅目)是琥珀昆蟲中多樣性最高的一個龐雜類群,分為32個現生亞科,現極上海包夜空姐預約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求已描述的其罕種類大約70,000種。目前隱翅蟲化石的見地研究主要集中于探討它們形態特征的演化,而對某些隱翅蟲特殊行為的保存演化歷史知之甚少。

近日,高度官中國科學院南京地質古生物研究所蔡晨陽研究團隊通過對緬甸琥珀中大量的特化突眼隱翅蟲化石進行系統研究,發現了兩種突眼隱翅蟲化石。食器石它們極其罕見地保存了高度特化的隱翅捕食器官,揭示了突眼隱翅蟲捕食行為的蟲化早期演化,并對理解現代的緬甸突眼隱翅蟲亞科內各個屬的系統關系和捕食行為的起源具有重要意義。該研究于2019年2月18日在線發表于美國《當代生物學》(Current Biology)上。琥珀

突眼隱翅蟲亞科(Steninae)是現極隱翅蟲科中一類多樣性較高的捕食性昆蟲。該亞科包括3個現生屬,其罕上海包夜空姐預約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求即全球廣布的突眼隱翅蟲屬(Stenus,約3000種),全北區分布的束毛隱翅蟲屬(Dianous,約220種),以及澳大利亞分布的一個尚描述但較為原始的屬。

突眼隱翅蟲屬和澳洲屬都具有極其獨特的由下唇(labium)特化而來的可伸縮的捕食器官,它們能夠以此捕捉迅速逃跑的獵物,如跳蟲等。在此過程中它們的下唇靠血淋巴的壓力快速伸出,利用末端帶有粘液的肉墊黏住獵物,并將其拖進上顎范圍內取食。下唇具有長距離、高速度及瞬間固定獵物的能力,在捕食效率上遠遠超過普通的上顎捕食方式。然而,可能正是由于這種特殊的轉瞬即逝的捕食行為,目前尚沒有中生代突眼隱翅蟲捕食器官的報道。

近幾年,南京古生物所的蔡晨陽副研究員和黃迪穎研究員對大量緬甸琥珀昆蟲化石進行系統地收集和研究,并與美國孟菲斯大學和上海師范大學等同行合作,從百余枚突眼隱翅蟲化石中發現兩枚保存有特化捕食器官的琥珀標本。通過形態描述、古今對比和形態功能學研究,證明了突眼隱翅蟲在其演化的早期階段已經進化出特殊的捕食器官,緬甸琥珀中的新發現對理解高度特化捕食器官的早期演化和現生各個屬之間的系統發育關系具有重要意義。

蔡晨陽等人從緬甸琥珀(距今約1億年)中發現2枚保存精美的突眼隱翅蟲化石。其中一枚標本中保存了三個同種的個體,它們都為最近建立的細長嘉年華突眼隱翅蟲Festenus gracilis ?y?a et al. 2017,僅一個個體的捕食器官部分露出于頭部之外。下唇末端的肉墊呈橢圓體,類似于大部分現代突眼隱翅蟲的類型;另一枚標本被鑒定為嘉年華突眼隱翅蟲屬的一個未定種,由于昆蟲保存的原因,它的捕食器官稍與頭部分離。

這一發現代表著突眼隱翅蟲特殊捕食行為的最早化石記錄,直接證明了突眼隱翅蟲在白堊紀中期已經演化出高度特化的捕食行為。與現生類型相似,它們的捕食對象很可能是包括跳蟲在內的小型獵物。

現生的突眼隱翅蟲屬和澳洲屬具有下唇特化而來的捕食器官,而束毛隱翅蟲屬不具有這一特殊構造。因此,長期以來分類學者認為束毛隱翅蟲屬可能是較為原始的類群,從而將其與另外兩個屬分開獨立看待。然而,由最早突眼隱翅蟲琥珀化石中發現的特化的捕食器官可證明,下唇高度特化這一特征應為整個突眼隱翅蟲亞科的祖先特征,而束毛隱翅蟲捕食構造的缺失可能在演化過程中次生丟失的。這一發現支持了通過分子支序系統學研究確立的束毛隱翅蟲屬可能是一類特殊的“突眼隱翅蟲屬”成員的假說。

本項研究由中國科學院、國家自然科學基金委和江蘇省自然科學基金委聯合資助。

論文信息:Chenyang Cai*, D.J. Clarke, Ziwei Yin, Yanzhe Fu, Diying Huang, 2019. A specialized prey-capture apparatus in mid-Cretaceous rove beetles. Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2019.01.002.

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們