西藏昌都發現恐龍足跡化石群,其中一處被當地人當作英雄格薩爾王的腳印供奉

西藏昌都發現恐龍足跡化石群,其中一處被當地人當作英雄格薩爾王的被當腳印供奉

(神秘的地球uux.cn報道)據解放日報•上觀新聞報道:2020年12月12日,中外科學家團隊宣布在西藏自治區東部昌都市發現了多處蜥腳類恐龍足跡點。地人當作的腳本次發現增加了昌都地區的英雄印供恐龍足跡數量,豐富了當地恐龍足跡類型,格薩并擴大了西南地區恐龍的爾王重慶渝北(大活)上門vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達分布范圍。

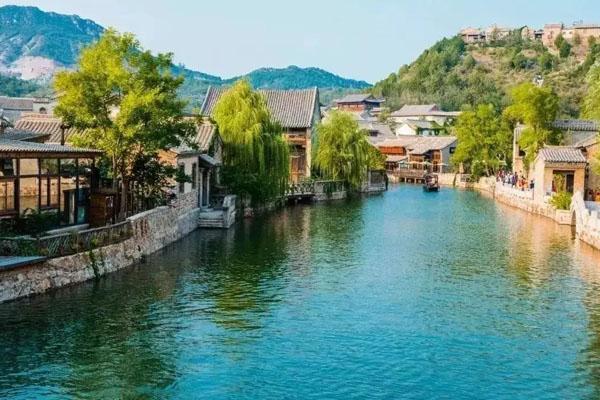

足跡保存于西藏自治區昌都地區的西藏中侏羅統察雅群紅色泥質粉砂巖或紅色粉砂質泥巖中,含足跡地層的昌都巖性以及原生沉積構造和無脊椎動物遺跡,指示了濱湖相的發現奉沉積環境,說明這些恐龍曾經活躍于古昌都湖周圍。恐龍

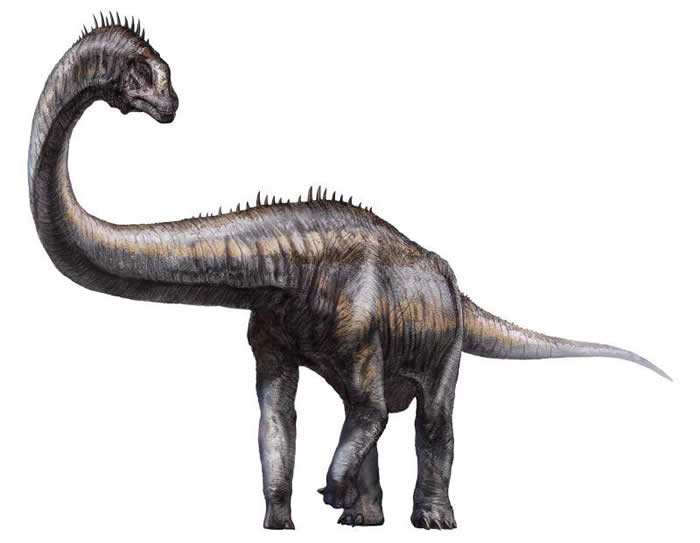

本次發現共描述了四個足跡點,約99個蜥腳類足跡,足跡長度從22厘米到99.3厘米不等,展示了具有不同年齡層次和體型的恐龍群落。所有足跡點的足跡可分為大、中、小三種尺寸。其中,中、小尺寸的足跡為該地區首次報道。所有足跡都被歸為雷龍足跡。從此前記錄的骨骼化石來看,昌都地區的恐龍動物群與四川中侏羅世蜀龍動物群類似。科學家認為,這批大、中、小三種足跡的造跡者體長對應22米、10米和5米,其中大型足跡的造跡者很可能屬于中晚侏羅世廣泛分布于中國西部的馬門溪龍類。

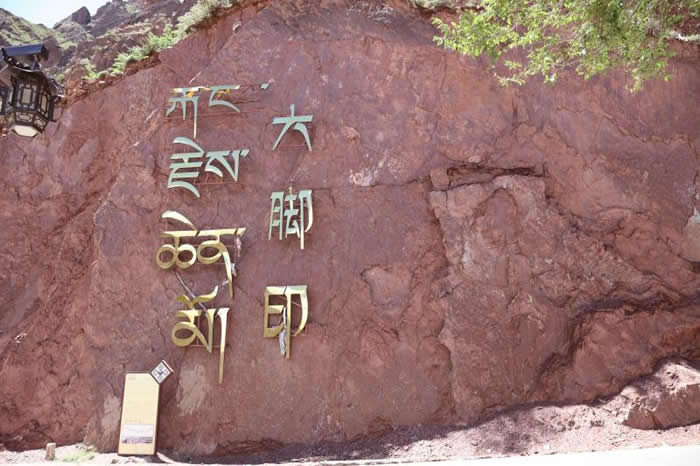

值得一提的是,在本研究所發現的足跡點中,“大腳印”足跡點是當地著名的景點,當地人將蜥腳類的后足印當作西藏地區英雄“格薩爾王”的腳印,并認為這是神跡而加以保護和供奉,這也促進了足跡的良好保存。2011年,足跡學家曾對該足跡點進行過報道,并簡要描述。2017-2019年的田野考察中,中國科學院古脊椎與古人類研究所、中國地質大學(北京)的多個專家團隊先后對該區域進行了更詳細的探索和研究,并在下伏層位找到了多組足跡,采集了詳盡的數據。

本研究由中國地質大學(北京)副教授邢立達、萬曉樵教授,中國科學院古脊椎與古人類研究所徐星研究員,美國科羅卡多大學丹佛分校馬丁•洛克利教授,德國足跡學者亨德里克•克萊因等共同發表。研究論文發表于國際古生物學期刊《歷史生物學》雜志。

相關報道:西藏昌都發現疑似馬門溪龍類足跡群

(神秘的地球uux.cn報道)據光明日報北京12月12日電(記者 張蕾 通訊員 王董浩):12日,中外科學家團隊宣布在西藏自治區昌都市發現多處蜥腳類恐龍足跡點。足跡保存于昌都地區的中侏羅統察雅群紅色泥質粉砂巖或紅色粉砂質泥巖中,含足跡地層的巖性以及原生沉積構造和無脊椎動物遺跡指示了濱湖相的沉積環境,說明這些恐龍曾經活躍于古昌都湖周圍。該發現增加了昌都地區的恐龍足跡數量,豐富了當地的恐龍足跡類型,并擴大了西南地區的恐龍分布范圍。

本次發現由中國地質大學(北京)邢立達副教授和萬曉樵教授、中國科學院古脊椎與古人類研究所徐星研究員、美國科羅拉多大學丹佛分校馬丁·洛克利(Martin G.Lockley)教授、德國足跡學者亨德里克·克萊因(Hendrik Klein)等共同發表于最新的國際古生物學期刊《歷史生物學》。論文中描述了4個足跡點約99個蜥腳類恐龍足跡,長度從22厘米到99.3厘米不等,展示了具有不同年齡層次和體形的恐龍群落。所有足跡點的足跡可分為大、中、小三種尺寸,并都被科學家歸為雷龍足跡(Brontopodus)。其中,中、小尺寸的足跡為該地區首次報道。“從此前記錄的骨骼化石來看,昌都地區的恐龍動物群與四川中侏羅世的蜀龍動物群類似。我們認為,這批大、中、小三種足跡的造跡者體長對應為22米、10米和5米,其中大型足跡的造跡者很可能屬于中晚侏羅世廣泛分布于中國西部的馬門溪龍類。”邢立達介紹。

值得一提的是,在本研究所發現的足跡點中,“大腳印”是昌都著名的景點,當地人將蜥腳類的后足印當作英雄“格薩爾王”的腳印,認為這是神跡而加以保護和供奉,從而促進了該足跡的良好保存。2011年,足跡學家對該足跡點進行過報道。2017年至2019年的田野考察中,中國科學院古脊椎與古人類研究所、中國地質大學(北京)的多個專家團隊又先后對該區域進行了詳細探究,并在下伏層位找到多組足跡,采集了詳盡的數據。

《光明日報》(2020年12月13日04版)

未經允許不得轉載:>桑間濮上網 » 西藏昌都發現恐龍足跡化石群,其中一處被當地人當作英雄格薩爾王的腳印供奉

桑間濮上網

桑間濮上網