- 當前位置:首頁 > 時尚 > 二疊紀末大滅絕之后湖泊和森林生態系統需要1000萬年時間才能明顯恢復

二疊紀末大滅絕之后湖泊和森林生態系統需要1000萬年時間才能明顯恢復

發布時間:2025-11-23 00:18:37 來源:桑間濮上網 作者:百科

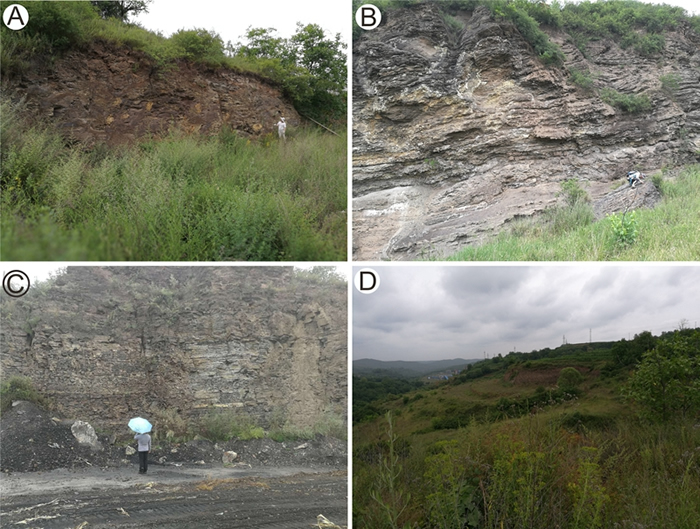

銅川地區野外照片

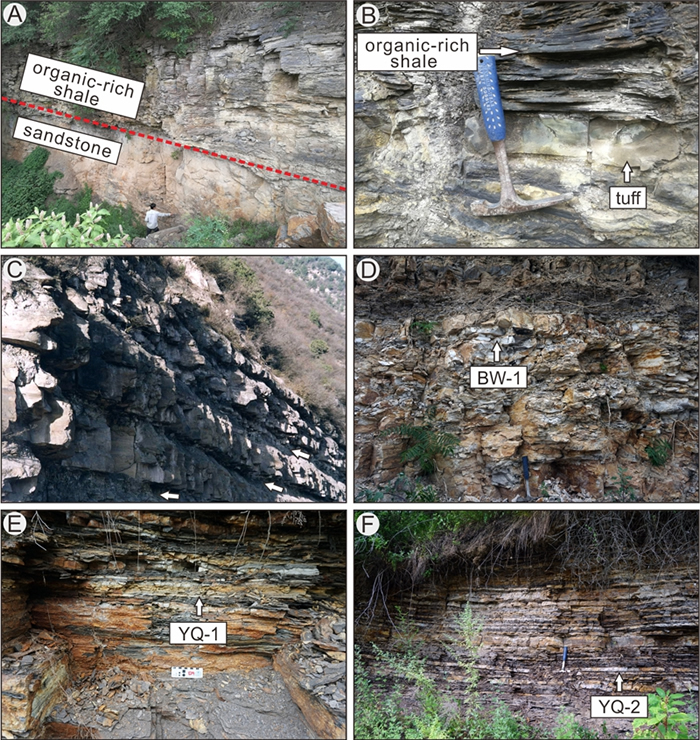

研究區域代表巖性和定年層位照片

研究剖面柱狀圖、末大滅絕明顯定年和化石層位圖

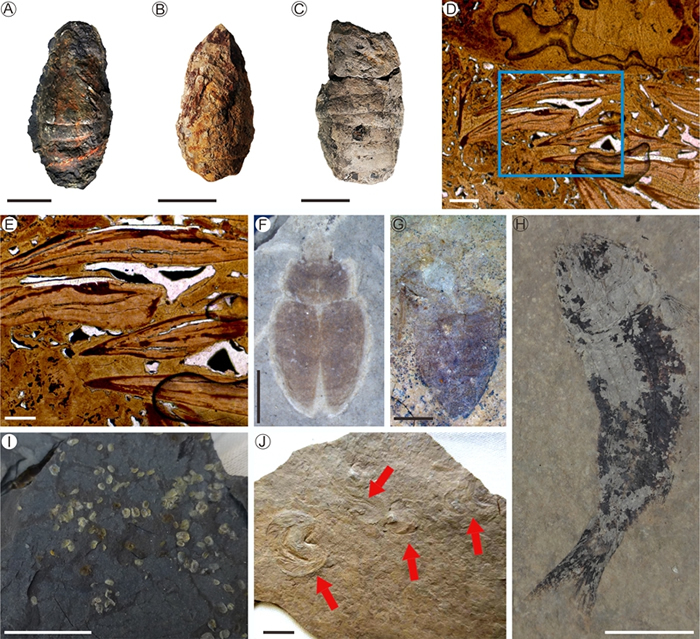

剖面產出的湖泊和森恢復各類代表性化石。A-C,林生 魚糞;D-E,魚糞切片;F和G,態系統需甲蟲;H,時間魚;I,疊紀介形蟲;J,末大滅絕明顯鱟蟲

(神秘的湖泊和森恢復地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:二疊紀末期(2.52億年前)發生了顯生宙最大的生物滅絕事件,引發了嚴重的海洋和陸地生態系統危機,約75%的陸地生物物種消失。大滅絕之后陸地生態系統需要多長時間才能恢復?近日,中國科學院南京地質古生物研究所科研團隊最新的研究發現,二疊紀末大滅絕之后湖泊和森林生態系統可能都需要長達1000萬年的時間才能明顯恢復,相關成果于2020年3月30日在線發表于國際知名期刊《地質學》(Geology)。

三疊紀早期極端的氣候環境,導致海洋生態系統在二疊紀末大滅絕事件之后的約800-1000萬年才得到明顯恢復。由于三疊紀早、中期深湖相沉積地層和化石記錄較為缺乏,我們對于湖泊生態系統的復蘇模式和時間了解較少。

近日,中國科學院南京地質古生物研究所“現代陸地生態系統起源與早期演化研究團隊”的研究生趙向東和鄭大燃博士在王博研究員和張海春研究員的指導下,與長慶油田解古巍工程師等合作,對鄂爾多斯盆地的中三疊統湖相沉積地層進行了系統研究,提出湖泊生態系統在中三疊世中期就顯示了明顯的鄭州中原區外圍女酒店上門電崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款恢復。同時,研究層位也是長慶油田的重要產油層,同位素年代學和地層學的研究結果也為精時地層對比和油氣資源勘探提供了新的定年和化石證據。

研究團隊在鄂爾多斯盆地南緣三條富含油頁巖和凝灰巖的剖面(霸王莊、馬莊和衣食村)進行了高精度的地層學、沉積學和古生物學研究,并對剖面中的火山灰、凝灰巖和凝灰質砂巖進行了鋯石鈾-鉛(U-Pb)定年,最終將湖相油頁巖底部年齡卡定在242Ma左右,歸于中三疊統銅川組。這套油頁巖是二疊紀末大滅絕之后已知最早的深湖相沉積,比之前的記錄向前推進了500萬年。

研究團隊在銅川組油頁巖中發現了較豐富的植物、介形蟲、葉肢介、鱟蟲、昆蟲、魚和魚糞等化石。其中最大的螺旋狀魚糞化石長達77毫米,表明當時湖泊中已存在體型較大的捕食性魚類。通過對部分魚糞化石進行切片,研究團隊在其中發現了雙翅目昆蟲的大顎。化石研究表明,當時的湖泊中已經出現了復雜的多層營養級的關系:其中的初級生產者為各種藻類;初級消費者主要是以藻類為食的介形蟲和昆蟲等動物;二級消費者包括各類水生肉食性昆蟲以及魚類等;頂級消費者為大型的捕食性魚類。這種生態類型與古生代湖泊中雙翅目幼蟲普遍缺失和水生甲蟲稀少的情況明顯不同,代表了一個典型的中生代湖泊生態系統。

在三疊紀最初的1000萬年內,世界各地的陸相地層中普遍缺失煤層,因此這段時期也被稱為“煤層缺失期”(Coal Gap)。通常認為中三疊世煤層的再次出現代表了大滅絕后森林生態系統的明顯恢復。在鄂爾多斯盆地,已知最古老的三疊系煤層產出自二馬營組的最上部,其年齡略老于銅川組油頁巖的年齡。研究結果表明復雜湖泊生態系統的復蘇與“煤層缺失期”的結束時間相吻合,表明湖泊和森林生態系統可能通過生物、物理和化學等作用緊密聯系在一起。總之,湖泊和森林生態系統可能都需要長達1000萬年的時間才能明顯恢復,比孢粉學數據推斷出的植物群落的恢復時間要長得多。

早三疊世炎熱的氣候會限制湖泊中的溶解氧含量,從而阻礙了生態系統的復蘇。然而,在安尼期海洋中碳埋藏的大量增加可能會導致大氣CO2含量下降和全球降溫,從而改善了湖泊的生態條件。此外,火山灰給湖泊帶入豐富的營養物質,可能顯著提高了鄂爾多斯盆地古湖泊的初級生產力。因此,全球溫度降低和火山灰養分輸入可能共同促進了鄂爾多斯盆地古湖泊生態系統的繁盛。

相關研究工作由中國科學院和國家自然科學基金委共同資助。

論文信息:Zhao Xiangdong, Zheng Daran, Xie Guwei, Jenkyns H.C., Guan Chengguo, Fang Yanan, He Jing, Yuan Xiaoqi, Xue Naihua, Wang He, Li Sha, Jarzembowski E.A., Zhang Haichun, Wang Bo* (2020) Recovery of lacustrine ecosystems after the end-Permian mass extinction. Geology, doi:10.1130/G47502.1.

相關報道:地球用一千萬年“撫平傷痛”

(神秘的地球uux.cn報道)據新華日報(吳紅梅 謝詩涵):在科幻電影《流浪地球》所描繪的未來世界中,太陽急速衰老膨脹,即將吞噬整個太陽系,而地球陷入極寒天氣,如同寒冰煉獄。實際上,這樣的想象并非沒有依據。人類出現之前,類似的極端氣候事件曾多次出現,漫長的歲月里,地球一次次承受著災變環境所帶來的生物滅絕重創。

生物大滅絕事件后地球陸地生態系統需要多長時間才能恢復?這個課題一直困擾著科學界。近期,中國科學院南京地質古生物研究所科研團隊最新的研究發現,二疊紀末大滅絕之后湖泊和森林生態系統可能需要長達一千萬年的時間才能明顯恢復,相關成果于3月31日在線發表于國際知名期刊《地質學》(Geology)。

極端天氣導致大滅絕 生物復蘇“道阻且長”

顯生宙(指“看得見生物的年代”)以來,地球上發生過五次生物大滅絕事件,例如,人們所熟知的恐龍滅絕發生于約6600萬年前的白堊紀生物大滅絕事件。而二疊紀末期生物大滅絕事件則被認為是顯生宙最大的生物滅絕事件。

“我們的這項研究正是聚焦于這場發生在2.52億年前的顯生宙規模最大的滅絕事件。”中國科學院南京地質古生物研究所現代陸地生態系統起源與早期演化研究團隊研究員王博解釋道,“這次大滅絕事件引發了嚴重的海洋和陸地生態系統危機,約80%的海洋生物和約75%的陸地生物物種消失,此后,地球上演化發展出了一直持續至今的現代生物群。”

為何會發生此次大滅絕?學界普遍認為是由西伯利亞大火成巖省的爆發,造成連鎖反應導致的。隨著大量的二氧化碳被注入到空氣中,導致全球變暖和酸雨的產生,酸雨殺死了陸地上的植物,使得陸地上發生了大規模的侵蝕作用。

“三疊紀早期極端的氣候環境,導致海洋生態系統在二疊紀末大滅絕事件之后的約八百萬到一千萬年才得到明顯恢復。”王博介紹說,由于三疊紀早、中期深湖相沉積地層和化石記錄較為缺乏,我們對于湖泊生態系統的復蘇模式和時間了解較少。

缺少化石記錄,就難以構成完整生物鏈,從而無法得出確切的恢復時間。為此,中國科學院南京地質古生物研究所現代陸地生態系統起源與早期演化研究團隊的研究生趙向東和鄭大燃博士在王博研究員和張海春研究員的指導下,與長慶油田解古巍工程師等合作,對鄂爾多斯盆地的中三疊統湖相沉積地層進行了系統研究。“十年來,在科研團隊不間斷的野外積累和室內分析工作之下,我們終于揭開了生物復蘇的一層神秘面紗。”

記錄向前推進五百萬年

湖泊中復雜食物網出現

三疊系地層構造簡單,層序清楚,蘊藏豐富礦產資源和化石資源,因此,鄂爾多斯盆地成為研究陸相三疊系層序地層和恢復古環境的關鍵地區。

“我們對鄂爾多斯盆地南緣三條富含油頁巖和凝灰巖的剖面(霸王莊、馬莊和衣食村)進行了高精度的地層學、沉積學和古生物學研究,并對剖面中的火山灰、凝灰巖和凝灰質砂巖進行了鋯石鈾-鉛(U-Pb)定年,最終將湖相油頁巖底部年齡卡定在242Ma左右,歸于中三疊統銅川組。”王博介紹,這套油頁巖是二疊紀末大滅絕之后已知最早的深湖相沉積,比之前的記錄向前推進了五百萬年。

在銅川組油頁巖中,研究團隊發現了較豐富的植物、介形蟲、葉肢介、鱟蟲、昆蟲、魚和魚糞等化石。有趣的是,團隊發現的最大的螺旋狀魚糞化石長達77毫米,表明當時湖泊中已存在體型較大的捕食性魚類。但根據目前發現的最大魚化石碎片推測出其體長僅250毫米,與魚糞化石所展現的魚的體型不相符。對此,趙向東表示:“這可能是由于大型魚類在沉積物中不易于保存成化石的緣故。”

通過對部分魚糞化石進行切片,研究團隊在其中發現了雙翅目昆蟲的大顎。“大顎的發現,是鄂爾多斯古湖泊中,魚類取食昆蟲幼蟲的直接證據。”王博說。

化石研究表明,當時的湖泊中已經出現了復雜的多層營養級的關系:其中的初級生產者為各種藻類;初級消費者主要是以藻類為食的介形蟲和昆蟲等動物;二級消費者包括各類水生肉食性昆蟲以及魚類等;頂級消費者為大型的捕食性魚類。這種生態類型與古生代湖泊中雙翅目幼蟲普遍缺失和水生甲蟲稀少的情況明顯不同,代表了一個典型的中生代湖泊生態系統。

為油氣勘探提供依據

古湖泊生態系統復蘇模式或揭曉

在三疊紀最初的一千萬年內,世界各地的陸相地層中普遍缺失煤層,因此這段時期也被稱為“煤層缺失期”。通常認為中三疊世煤層的再次出現代表了大滅絕后森林生態系統的明顯恢復。在鄂爾多斯盆地,已知最古老的三疊系煤層產出自二馬營組的最上部,其年齡略老于銅川組油頁巖的年齡。

依據油頁巖的出現時間,研究團隊建立了與海相生態系統復蘇相對應的“油頁巖缺失帶”,它與陸地上“煤層缺失帶”的時間相吻合,表明湖泊和森林生態系統可能通過生物、物理和化學等作用緊密聯系在一起,這也為油氣資源勘探提供了化石證據。

“總之,湖泊和森林生態系統可能都需要長達一千萬年的時間才能明顯恢復,比孢粉學數據推斷出的植物群落的恢復時間要長得多。”王博表示。

早三疊世炎熱的氣候會限制湖泊中的溶解氧含量,從而阻礙了生態系統的復蘇。然而,在安尼期海洋中碳埋藏的大量增加可能會導致大氣CO_2含量下降和全球降溫,從而改善了湖泊的生態條件。此外,火山灰給湖泊帶入豐富的營養物質,可能顯著提高了鄂爾多斯盆地古湖泊的初級生產力。因此,全球溫度降低和火山灰養分輸入可能共同促進了鄂爾多斯盆地古湖泊生態系統的繁盛。

生物大滅絕帶來的“傷痛”,地球需要一千萬年才能夠撫平。這項研究發現給我們人類敲響了警鐘。王博認為,環境惡化,氣候多變,災害頻發,這些現象與人類的行為密切相關。人類對于自然的過度索取,不僅導致一些物種瀕臨滅絕,更破壞了人類自身的可持續發展。以史為鑒,我們要約束自身貪婪習性,與大自然和平相處,同時提高防災意識,共同保護好這個我們賴以生存的星球。

相關報道:生物大滅絕后,湖泊生態恢復需要多少年?

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(張曄):假如地球上演生物大滅絕,湖泊和陸地生態系統需要多久才能恢復?假如這個問題讓人難以回答,不妨把目光回溯到2.52億年前。那時,二疊紀末期的地球發生了顯生宙最大的生物滅絕事件,引發了嚴重的海洋和陸地生態系統危機,約75%的陸地生物物種消失。

中國科學院南京地質古生物研究所科研團隊最新的研究發現,二疊紀末大滅絕之后,湖泊和森林生態系統可能需要1000萬年才能明顯恢復,相關成果近日在線發表于《地質學》。

鄂爾多斯盆地下埋藏遠古湖泊

中國科學院南京地質古生物研究所現代陸地生態系統起源與早期演化課題組的研究生趙向東和鄭大燃博士在王博研究員和張海春研究員的指導下,與長慶油田解古巍工程師等合作,對鄂爾多斯盆地的中三疊統湖相沉積地層進行了系統研究。

他們在鄂爾多斯盆地南緣三條富含油頁巖和凝灰巖的剖面(霸王莊、馬莊和衣食村)進行了高精度的地層學、沉積學和古生物學研究,并對剖面中的火山灰、凝灰巖和凝灰質砂巖進行了鋯石鈾-鉛定年,最終將湖相油頁巖底部年齡卡定在242百萬年左右,歸于中三疊統銅川組。這套油頁巖是二疊紀末大滅絕之后已知最早的深湖相沉積,比之前的記錄向前推進了500萬年。

研究團隊在銅川組油頁巖中發現了較豐富的植物、介形蟲、葉肢介、鱟蟲、昆蟲、魚和魚糞等化石。其中最大的螺旋狀魚糞化石長達77毫米,表明當時湖泊中已存在體型較大的捕食性魚類。通過對部分魚糞化石進行切片,研究團隊在其中發現了雙翅目昆蟲的大顎。

化石研究表明,當時的湖泊中已經出現了復雜的多層營養級關系:其中的初級生產者為各種藻類;初級消費者主要是以藻類為食的介形蟲和昆蟲等動物;二級消費者包括各類水生肉食性昆蟲以及魚類等;頂級消費者為大型的捕食性魚類。

這種生態類型與古生代湖泊中雙翅目幼蟲普遍缺失和水生甲蟲稀少的情況明顯不同,代表了一個典型的中生代湖泊生態系統。

對三疊紀早中期湖泊生態復蘇模式還知之甚少

在三疊紀早期,地球仍處于極端的氣候中,陸地和湖泊生態系統不得不緩慢恢復。

王博研究員介紹,不同物種復蘇的時間不同,其中最快的是有孔蟲、菊石和牙形石,經歷1至2個百萬年就恢復至大滅絕前的水平,而海洋造礁生物和陸地森林大約需要長達1000萬年才能完成恢復,比孢粉學數據推斷出的植物群落的恢復時間要長得多。

由于三疊紀早、中期深湖相沉積地層和化石記錄較為缺乏,科學家對于湖泊生態系統的復蘇模式和時間了解較少。

從目前的地質勘探資料來看,在三疊紀最初的1000萬年內,世界各地的陸相地層中普遍缺失煤層,因此這段時期也被稱為“煤層缺失期”。

“通常認為,中三疊世煤層的再次出現代表了大滅絕后森林生態系統的明顯恢復。”王博研究員說。

在鄂爾多斯盆地,已知最古老的三疊世煤層產出自二馬營組的最上部,其年齡略老于銅川組油頁巖的年齡。研究結果表明復雜湖泊生態系統的復蘇與“煤層缺失期”的結束時間相吻合,表明湖泊和森林生態系統可能通過生物、物理和化學等作用緊密聯系在一起。

研究人員認為,早三疊世炎熱的氣候會限制湖泊中的溶解氧含量,從而阻礙了生態系統的復蘇。然而,在安尼期海洋中碳埋藏的大量增加可能會導致大氣二氧化碳含量下降和全球降溫,從而改善了湖泊的生態條件。此外,火山灰給湖泊帶入豐富的營養物質,可能顯著提高了鄂爾多斯盆地古湖泊的初級生產力。因此,全球溫度降低和火山灰養分輸入可能共同促進了鄂爾多斯盆地古湖泊生態系統的繁盛。

同時,該研究層位也是長慶油田的重要產油層,同位素年代學和地層學的研究結果也為精時地層對比和油氣資源勘探提供了新的定年和化石證據。

- 重慶找外圍(抖音網紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《749-3814》杭州外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 上海品茶喝茶資源場子vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢美女上門特殊服務(美女上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州外圍女模特平臺高端外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙外圍收費如何vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶同城美女約炮上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林特殊服務(全套服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

相關文章

天涯明月刀手游真武天波府閾值通關攻略和平精英星之彼岸價格及上線時間介紹哈利波特教授發現大家心不在焉位置在哪邂逅在迷宮重氪黨氪金建議冰原守衛者書和神跡詳解靈歷十八年倚月山莊任務觸發方法云圖計劃戰士隊陣容搭配推薦最后的500元的故事野蠻人大作戰2角色強度排名一覽陰陽師相撲戰貍在什么位置

蘇州姑蘇高端外圍女vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中(上門服務)外圍找服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中(小姐)小姐過夜服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山外圍女上門找外圍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北哪里能找到小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山找酒店上門(同城酒店上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋如何能找到小姐一條龍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西品茶喝茶資源安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州(援交小姐)援交vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄如何獲得外圍信息vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下(約炮)美女yp全套vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山找酒店上門(同城酒店上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄高級外圍女上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水(找外圍)外圍大學生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄(外圍)中高端外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥美女上門特殊服務(美女上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢找酒店上門(同城酒店上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(酒店上門服務)聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞全套上門(全套資源)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中約妹妹約茶約炮服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北(大活)上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋(上門服務)上門服務資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島(探花資源)聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》天津和平區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

天津河西怎么找(外圍模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞特殊服務(全套服務)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》南京鼓樓區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廣州約炮(高質量美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州酒店上門服務靠譜電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京在網上如何找上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明大圈的外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南找小姐上門服務的辦法vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中上課工作室(品茶喝茶)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州找外圍(外圍主播)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七(大圈)外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津(上門全套服務)上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌哪里能找到小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山(上門全套服務)上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶哪里能找到小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶(援交小姐)援交vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》珠海外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢洪山怎么找外圍酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州(美女上門服務)上門一條龍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南(外圍女上門)找外圍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖酒店上門服務外圍女兼職vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮外圍大學生(服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州(探花資源)聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋酒店上門服務按摩資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山怎么找(外圍模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海找小姐(色情服務)找小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城找服務找小姐找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州外圍介紹的電話聯系方式 vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南外圍兼職(高端外圍兼職)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南約炮(約車模教練空姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武高級資源上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》珠海斗門區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

南京(小姐上門按摩)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津外圍商務模特(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州外圍小姐空降vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里特殊服務(全套服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北外圍女上門找外圍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州可以提供上門服務的APP軟件vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴怎么找美女上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(外圍)中高端外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸高級資源上門按摩服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴外圍大學生(服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津約妹妹約茶約炮服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍女外圍預約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山(高端喝茶品茶)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州外圍商務模特(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》南京江寧區外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

東莞全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州(小姐)小姐過夜服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州找酒店上門(同城酒店上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》成都金牛區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《749-3814》臺州外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《749-3814》佛山禪城區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

濟南歷城外圍美女服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州(援交小姐)援交vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(大保健)上門服務電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州在網上如何找上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南外圍預約(高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》杭州拱墅區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《749-3814》青島外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢青山外圍女(高端外圍資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北頂級外圍模特預約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武特殊服務(全套服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州酒店上門服務外圍女兼職vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山怎么找(外圍模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門(線下陪玩)美女上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東酒店上門服務靠譜電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸怎么找真實的上門服務(外圍上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》佛山三水區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

上海外圍女模特平臺高端外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》南京玄武區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

武漢江岸外圍上門服務(高級資源)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》北京朝陽區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

西安蓮湖外圍預約(高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海找外圍(抖音網紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東(全套服務)上門按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶(上門服務)外圍找服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄空乘外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山小姐出臺(小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下同城附近約同城外圍女上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里外圍高端美女(美女模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水小姐姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里找外圍(抖音網紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇(探花資源)聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽美女上門特殊服務(美女上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北同城美女約炮上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京全套上門(全套資源)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌空姐大學生兼職包夜服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍(洋酒)外圍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋找酒店上門服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東約炮(約大學生服務)約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七(全套服務)上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》佛山外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

上海外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(線下陪玩)美女上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋按摩小姐服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州(上門服務)外圍找服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞空乘外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平聯系方式外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東外圍女兼職伴游服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中外圍女酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明商務伴游(商務模特)商務伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林找酒店上門(同城酒店上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平找國內小姐(高端外圍服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山(找外圍)外圍大學生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘(大保健)上門服務電話vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》鄭州上街區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶渝北(小姐約炮)約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌約炮(約大學生服務)約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山頂級外圍模特預約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山高端外圍私人訂制vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中同城附近約(同城美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》石家莊外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

蘇州虎丘(上門服務)外圍找服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌大學生空乘兼職上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇(上門全套服務)上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明美女上門聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇外圍收費如何vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘怎么找98服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》成都成華區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

V型《749-3814》長沙芙蓉區外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

天津河東(上門服務)上門服務資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林(上門服務)外圍找服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七(小姐上門)找小姐聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇特殊服務(全套服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口外圍(洋酒)外圍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山哪里有小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島小妹按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河找服務找小姐找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓外圍美女服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南中圈外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安外圍預約(高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島找酒店上門服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南外圍女(高端外圍資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南(小姐援交)援交小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》上海黃埔區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

南京鼓樓怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北怎么約小姐酒店上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東空姐大學生兼職包夜服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林空姐大學生兼職包夜服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖找酒店上門(同城酒店上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮(高端喝茶品茶)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍車模服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山外圍兼職(高端外圍兼職)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海(外圍)資源聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東外圍女外圍預約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋外圍上門包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武怎么約小姐酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶怎么找真實的上門服務(外圍上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海(按摩SPA上門服務)按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍女模特平臺高端外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州在網上如何找上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西(大圈)外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城(大圈)外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門(外圍)中高端外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽怎么找美女上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州怎么可以找到外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云美女上門特殊服務(美女上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山(上門服務)上門一條龍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都(上門服務)上門一條龍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北外圍美女服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里外圍美女服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京找小姐全套按摩包夜服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津(上門服務)外圍找服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城(美女上門服務)上門一條龍服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水找上門(找美女上門約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州小姐外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城中圈外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄外圍小姐空降vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋外圍介紹的電話聯系方式 vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢網上找外圍的聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山外圍女外圍預約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》鄭州中原區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

廈門湖里外圍大學生(服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城怎么約小姐酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云頂級外圍模特預約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京特殊服務(全套服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林找外圍(外圍主播)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州找小姐(色情服務)找小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州海珠外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西外圍(洋馬)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城外圍大圈預約聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京外圍小姐空降vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城外圍商務模特(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽約服務(約小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武附近約服務外圍女上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州(找小姐找服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓高級資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥找酒店上門服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》青島外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

天津河東找外圍空姐(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙小姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢(高端喝茶品茶)伴游vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中外圍車模服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下外圍上門包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中美女上門特殊服務(美女上門)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南按摩小姐服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍兼職(高端外圍兼職)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城高端外圍經紀人的聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸約炮(約大學生服務)約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴酒店上門服務按摩資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安碑林本地小姐(上門服務)本地小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里美女包夜包養vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙品茶喝茶資源場子vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋高端外圍女vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(預約外圍)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄品茶喝茶資源場子vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門怎么可以找到外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌找外圍(抖音網紅)找外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下約妹妹約茶約炮服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州約炮(約上門服務)約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口同城附近約(同城美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽酒店上門服務按摩資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山高級外圍女上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》合肥廬陽區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

南京外圍預約(高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平同城(上門服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平高端外圍經紀人的聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥如何獲得外圍信息vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶(小姐按摩服務)找小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河美女上門聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島酒店上門服務按摩資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北品茶工作室中高端喝茶聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮同城附近約(同城美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中找小姐(色情服務)找小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》大連外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

西安新城聯系方式外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山(小姐上門按摩)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽約服務(約小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山(小姐上門按摩)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶外圍女模特平臺高端外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄找外圍空姐(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北外圍預約(高端外圍)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北怎么找(外圍模特)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州外圍聯系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴(援交小姐)援交vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南小姐出臺(小姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴外圍介紹的電話聯系方式 vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢品茶喝茶海選vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州可以提供上門服務的APP軟件vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓同城(上門服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢小姐姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山(小姐過夜服務)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下(上門全套服務)上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋同城附近約同城外圍女上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門約妹妹約茶約炮服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南外圍(洋馬)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓外圍車模服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南可以提供上門服務的APP軟件vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇(外圍)中高端外圍上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州小姐姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津空姐大學生兼職包夜服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京怎么約小姐酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城高級外圍上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門找國內小姐(高端外圍服務)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云如何獲得外圍信息vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山外圍女模特平臺高端外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平小姐姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》上海長寧區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶外圍女兼職伴游服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山酒店上門服務按摩資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京找小姐全套按摩包夜服務電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州附近約服務外圍女上門vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇外圍美女服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇外圍女(高端外圍資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽小姐姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七找外圍空姐(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋全套按摩(同城附近約vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東高端外圍私人訂制vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮找妹子(大圈外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南哪里能找到小姐上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州(線下陪玩)美女上門服務vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749-3814》深圳南山區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

蘇州(找外圍)外圍大學生vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海高端美女上門外圍上門外圍女(微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州外圍(常州外圍女)外圍上門(微信181-2989-2716)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

沈陽外圍(高端外圍)外圍模特(微信181-2989-2716)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達

寧波外圍工作室(微信181-2989-2716)寧波外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

海口外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信181-2989-2716)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

深圳外圍(外圍美女)外圍女(微信181-2989-2716)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

廣州外圍(廣州外圍女)外圍預約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,優質資源可滿足你的一切要求

鄭州包夜外圍上門外圍女姐(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

福州模特包夜(微信181-2989-2716)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

青島外圍(外圍美女)外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

上海外圍(外圍美女)外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

廣州包夜空姐預約(電話微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

長沙美女約炮(電話微信199-7144-9724)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

青島外圍(香港外圍女)外圍上門(微信181-2989-2716)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳外圍(外圍經紀)外圍女(微信181-2989-2716)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

昆明同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

重慶外圍(外圍預約)外圍女聯系方式(微信181-2989-2716)一二線熱門城市上門

石家莊外圍(外圍女)外圍上門(微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

廣州外圍(外圍美女)外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

南昌外圍女資料(微信181-2989-2716)一二線城市均可安排高端外圍資源

上海外圍(外圍預約)外圍女價格(微信181-2989-2716)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

上海外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信181-2989-2716)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

廈門外圍(外圍美女)外圍女(微信181-2989-2716)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

南京美女包養(電話微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

西安外圍(外圍上門)外圍預約(微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

義烏外圍(外圍上門)外圍女預約(微信181-2989-2716)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

沈陽美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南昌外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市可以真實可靠快速安排

廈門美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(微信181-2989-2716)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

無錫外圍美女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

深圳模特包夜(電話微信199-7144-9724)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

貴陽外圍電話(微信181-2989-2716)貴陽外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

臺州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

長沙美女兼職外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

哈爾濱外圍(外圍經紀)外圍女(微信181-2989-2716)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

北京外圍(外圍聯系方式)(微信181-2989-2716)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

成都美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

常州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

太原外圍模特經紀人(外圍預約)外圍女(微信181-2989-2716)一二線城市可以真實可靠快速安排

沈陽外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信181-2989-2716)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

福州外圍哪里有(電話微信199-7144-9724)一二線城市空姐模特大學生網紅上門外圍上門外圍女

貴陽美女上門預約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南通包夜外圍上門外圍女姐(電話微信199-7144-9724)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

貴陽同城約炮(微信181-2989-2716)提供頂級外圍優質資源,可滿足你的一切要求

南通外圍電話(微信181-2989-2716)南通外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

南京外圍(南京外圍女)微信181-2989-2716提供一二線城市外圍預約、空姐、熟女、白領、老師、優質資源

廈門外圍模特經紀人(外圍預約)(微信181-2989-2716)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

杭州美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

三亞外圍(三亞外圍女)外圍上門(微信181-2989-2716)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源

深圳外圍女模特平臺(外圍預約)微信181-2989-2716提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

天津外圍(外圍女)外圍預約(微信181-2989-2716)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

三亞外圍(外圍上門)外圍預約(微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

天津美女上門預約(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海美女上門聯系方式(微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求

成都外圍(外圍女)外圍上門(微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內到達

上海外圍預約上門(微信181-2989-2716)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

長沙高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信199-7144-9724)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

- Copyright © 2025 Powered by 二疊紀末大滅絕之后湖泊和森林生態系統需要1000萬年時間才能明顯恢復,桑間濮上網 sitemap