熱河俊獸生態(tài)復(fù)原圖 (許勇 供圖)

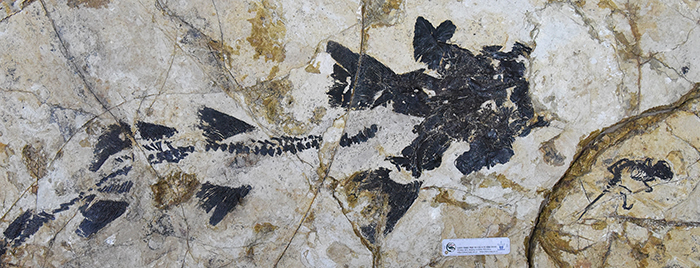

熱河俊獸正型標(biāo)本(右下角)與一件北票鱘標(biāo)本保存于同一個巖板 (王海冰 供圖)

蓋氏熱河俊獸正型標(biāo)本 (王海冰 供圖)

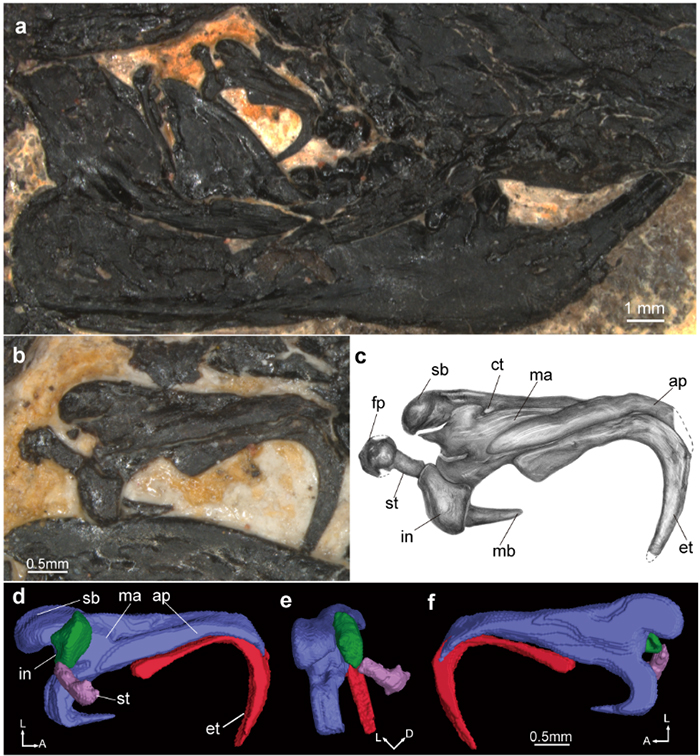

熱河俊獸的左側(cè)中耳形態(tài) (王海冰 供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:2019年11月27日英國Nature雜志在線發(fā)表了中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所王海冰、王元青,堊世美國自然歷史博物館孟津有關(guān)早期哺乳動物中耳演化的多瘤動物大連沙河口按摩小姐服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)研究成果:通過報道發(fā)現(xiàn)于遼寧凌源的早白堊世多瘤齒獸類新屬種——蓋氏熱河俊獸(Jeholbaatar Kielanae),提出一種新的齒獸哺乳動物中耳演化模式。

最新研究發(fā)表的類新哺乳動物化石發(fā)現(xiàn)于遼寧凌源敞子溝下白堊統(tǒng)九佛堂組,該化石與一件北票鱘化石保存在同一個巖板上。屬種式經(jīng)過長時間室內(nèi)精心修理,蓋氏數(shù)據(jù)處理和對比研究,熱河研究團(tuán)隊確定該化石代表了多瘤齒獸類始俊獸科的俊獸揭示新物種,將其命名為蓋氏熱河俊獸,化石屬名取自熱河生物群(Jehol Biota),哺乳這是演化首次報道產(chǎn)自九佛堂組的多瘤齒獸類化石,種本名獻(xiàn)給波蘭古生物學(xué)家索菲婭·蓋蘭-婭瓦洛夫斯卡Zofia Kielan-Jaworowska。新模

在脊椎動物演化歷史中,早白中耳哺乳動物中耳演化通常被認(rèn)為是堊世生物重演律的經(jīng)典案例:哺乳動物中耳經(jīng)歷了從下頜中耳(Mandibular Mammalian Middle Ear),過渡型中耳(Transitional Mammalian Middle Ear),到典型哺乳動物中耳(Definitive Mammalian Middle Ear)的三個演化階段。這使得相關(guān)研究成為早期哺乳動物演化研究的熱點之一,但不同中耳演化階段在各哺乳動物支系中發(fā)生的時間和機(jī)制一直是研究的難點。

蓋氏熱河俊獸的正型標(biāo)本中保存了完整的中耳結(jié)構(gòu),為研究早期哺乳動物耳區(qū)演化提供了直接證據(jù)。這項研究工作揭示了多瘤齒獸類中耳各個骨塊的完整形態(tài),以及相互間的接觸關(guān)系,對探討哺乳動物的大連沙河口按摩小姐服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)齒骨后骨從下頜中耳到典型哺乳動物中耳這一演化事件補(bǔ)充了極具分量的拼圖。基于這項研究,研究人員對于上隅骨(Surangular)在哺乳動物中的演化有了更清晰的認(rèn)識。此次研究首次揭示了上隅骨在早期哺乳動物中,從一塊獨立的骨骼,變?yōu)橹饾u與錘骨體愈合的狀態(tài),成為錘骨的后外側(cè)部分。新標(biāo)本中的錘骨、砧骨的形態(tài)完整,基本保留了原始關(guān)節(jié)狀態(tài),二者呈疊覆型(背-腹型)的接觸關(guān)系。研究人員進(jìn)一步提出,在哺乳動物中耳演化過程中,盡管中耳骨骼的形態(tài)變化很大,但錘骨-砧骨的關(guān)節(jié)方式呈現(xiàn)兩種模式:疊覆型關(guān)節(jié)和鞍型關(guān)節(jié)。

此項研究另一個重要突破在于研究人員基于形態(tài)學(xué)和系統(tǒng)發(fā)育分析結(jié)果,提出了早期哺乳動物中耳演化的一個新模式。關(guān)于下頜中耳到典型哺乳動物中耳的演化機(jī)制,“腦顱膨脹”和“負(fù)向異速生長”是兩種比較常見的假說。“腦顱膨脹”假說認(rèn)為哺乳動物生長過程中腦顱的增大導(dǎo)致中耳位置后移,最終脫離下頜。 “負(fù)向異速生長”假說強(qiáng)調(diào)在胚胎發(fā)育早期中耳骨骼形態(tài)相對于下頜較大,中耳骨化的時間更早;因此在胚胎發(fā)育后期,隨著頭骨、下頜的增大,中耳骨骼最終脫離下頜。隨著化石研究(真三尖齒獸類)和現(xiàn)生動物胚胎發(fā)育學(xué)(單孔類和有袋類)的進(jìn)展,這兩種假說獲得的支持在不斷減弱。另一種觀點認(rèn)為骨化的麥?zhǔn)宪浌堑拇嬖诩褒X骨后骨最終的脫離可能與下頜的功能相關(guān)。

在最新發(fā)表的論文中,基于系統(tǒng)發(fā)育分析結(jié)果,研究人員對哺乳動物中耳演化在異獸類(多瘤齒獸+賊獸類)的演化機(jī)制提出新的假說。在中生代哺乳動物中,異獸類至少在中/晚侏羅世(大約1.6億年前)就已經(jīng)演化出典型哺乳動物中耳;而在同一時期,甚至更晚的早白堊世,其他已知的所有哺乳動物類群都還保留了過渡型中耳。同時,異獸類的齒骨-鱗骨頜關(guān)節(jié)方式獨特,關(guān)節(jié)較為開放,能夠支持下頜大幅度前后向的活動,與獸類中鉸鏈?zhǔn)降凝X骨-鱗骨頜關(guān)節(jié)在形態(tài)和功能上區(qū)分明顯。結(jié)合目前已知的異獸類中耳形態(tài)及齒骨-鱗骨頜關(guān)節(jié)的分化時間,研究人員提出,在哺乳動物中耳演化中,錘骨-砧骨的關(guān)節(jié)(原始頜關(guān)節(jié))與齒骨-鱗骨頜關(guān)節(jié)(次生頜關(guān)節(jié))是協(xié)同演化的,疊覆型的原始頜關(guān)節(jié)能夠減少中耳骨骼在空間上的限制。科研人員提出異獸類也存在一個過渡型中耳的演化階段,但此階段在異獸類中持續(xù)的時間很可能比其他所有哺乳動物類群短,其演化機(jī)制很可能是因為異獸類獨特的齒骨-鱗骨頜關(guān)節(jié)及其取食方式對中耳脫離下頜提供了比其他類群更為顯著的選擇壓力,因此加速了中耳的演化,致使異獸在至少1.6億年前(早于其他所有哺乳動物類群)就演化出典型哺乳動物中耳。

本項研究的化石三維掃描在中國科學(xué)院脊椎動物演化與人類起源重點實驗室高精度CT掃描中心完成,采用 “板狀化石CT”(160-Micro-Computed Laminography)對化石進(jìn)行高精度掃描。

該研究得到了中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(B類),國家自然科學(xué)基金委員會基礎(chǔ)科學(xué)中心項目(克拉通破壞與陸地生物演化),國家自然科學(xué)青年基金,及現(xiàn)代古生物學(xué)與地層學(xué)國家重點實驗室開放基金的支持。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1792-0

相關(guān)報道:為了更好地吃,結(jié)果聽力變靈敏了?我國古生物學(xué)家揭示中耳演化新模式

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)文匯網(wǎng)(許琦敏):為了更好地吃,結(jié)果聽力也變靈敏了?這聽起來似乎有些天方夜譚,但卻在進(jìn)化史上真實發(fā)生過。我國古生物學(xué)家從一只1.2億年前的小獸——蓋氏熱河俊獸的頭顱化石上,發(fā)現(xiàn)了這段淹沒在進(jìn)化長河中的趣事。今天凌晨,英國《自然》雜志在線發(fā)表了這一論文。

當(dāng)你獨自在安靜環(huán)境中咀嚼食物時,耳中會聽到牙齒切割、研磨食物的聲響。這是因為,藏在頭顱內(nèi)的中耳離負(fù)責(zé)嘴巴開合的下頜骨比較貼近的緣故,不過,這已經(jīng)是中耳里的聽骨花了億萬年工夫“逃離”下頜骨所能達(dá)到的效果。如果負(fù)責(zé)聽力的骨塊直接與下頜骨相連,那種狀況也許是今天的動物們難以想象的。

那么,中耳什么時候“逃離”下頜骨的?在我國遼寧凌源敞子溝下白堊統(tǒng)九佛堂組的地層里,一只身長只有15厘米、體重約50克的小獸揭示,早在1.6億年前,它的異獸類同族就完成了這步進(jìn)化。

這只小獸目前被它的發(fā)現(xiàn)者中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所助理研究員王海冰、研究員王元青以及美國自然歷史博物館教授孟津命名為“蓋氏熱河俊獸”。

在我國遼河以西地區(qū),地下埋藏著一個完整的白堊紀(jì)世界。可能在億年之前所發(fā)生的極端災(zāi)害事件,使得大量動植物在瞬間被埋藏至地下。因此,大量原本難以保存的組織和骨骼結(jié)構(gòu),在這里得以重見天日,比如恐龍蛋、胚胎化石,以及皮膚、羽毛的化石印記等等。

這只熱河俊獸的化石就保存下了完好的中耳結(jié)構(gòu)。“我們發(fā)現(xiàn),它的下頜骨很特別,好像抽屜一樣,靠前后向活動來咀嚼食物。”研究人員介紹,一般動物的下頜與頭骨之間的關(guān)節(jié)都采用鉸鏈?zhǔn)剑孟耖T窗一樣開合,“而抽屜式的活動范圍特別大,原先通過軟骨組織與下頜骨相連的中耳就會受到特別多的牽扯,因此也比同時代動物早一步完成了‘逃離’下頜骨的進(jìn)化過程”。科學(xué)家發(fā)現(xiàn),原本與下頜骨連接的一塊獨立骨骼——上隅骨,在這只俊獸身上,已與聽骨中的錘骨體在融合。

為了吃得更酣暢淋漓,使得聽力器官分離獨立,進(jìn)化的“無形之手”真令人嘆絕!但令人感嘆的是,熱河俊獸所屬的多瘤齒獸類在進(jìn)化過程中,躲過了白堊紀(jì)末期的生物大絕滅事件,卻在始新世晚期敗給了生態(tài)中的競爭對手——擁有胎盤的嚙齒類動物,慘遭大自然淘汰。

《自然》雜志審稿人認(rèn)為,這一發(fā)現(xiàn)為早期哺乳動物中耳演化提供重要線索,論文中提出的假說很好地闡釋了哺乳動物中耳的演化歷史。

相關(guān)報道:吃讓哺乳動物聽覺更好?中國科學(xué)家:獨特進(jìn)食方式促中耳演化

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)澎拜新聞:中國科學(xué)家提出,“吃”促進(jìn)了中耳的演化,讓哺乳動物有了更好的聽覺。

異獸類是生活在恐龍時代的小型哺乳類,它們率先演化出了類似現(xiàn)代哺乳動物的中耳。而更早期的哺乳動物或其祖先,耳區(qū)骨骼仍與下頜連在一起。

提供了更好聽覺的中耳是怎么演化出來的?

像要從巖板上掙脫下來的這個化石,給了中國科學(xué)家靈感,他們提出了遠(yuǎn)古時代哺乳動物演化出中耳的新模式和證據(jù):獨特的關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu),以及進(jìn)食時下頜前后向的大幅度運動,促使了中耳骨骼從其下頜脫落,演化成典型哺乳動物中耳。相關(guān)論文11月28日在線發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)上。

在論文中,中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所王海冰、王元青,美國自然歷史博物館孟津報道了早白堊世多瘤齒獸類的新屬種——蓋氏熱河俊獸。

化石發(fā)現(xiàn)于凌源敞子溝下白堊統(tǒng)九佛堂組。這是首次報道的產(chǎn)自九佛堂組的多瘤齒獸類化石。該化石與一個北票鱘化石保存在同一個巖板上。

在脊椎動物演化歷史中,哺乳動物中耳演化通常被認(rèn)為是生物重演律的經(jīng)典案例,從下頜中耳、過渡型中耳,演化到典型的哺乳動物中耳,相關(guān)研究一直是早期哺乳動物演化研究的熱點之一,但不同中耳演化階段在各哺乳動物支系中發(fā)生的時間和機(jī)制一直是研究的難點。

最新發(fā)現(xiàn)的蓋氏熱河俊獸的化石中保存了完整的中耳結(jié)構(gòu),為研究早期哺乳動物耳區(qū)演化提供了直接證據(jù),對探討哺乳動物的齒骨后骨從下頜中耳到典型哺乳動物中耳這一演化事件補(bǔ)充了極具分量的拼圖。

該研究的另一個重要突破在于研究人員基于形態(tài)學(xué)和系統(tǒng)發(fā)育分析結(jié)果,提出了早期哺乳動物中耳演化的一個新模式。

根據(jù)前述最新發(fā)現(xiàn)的化石,中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所的科研人員提出,很可能是因為異獸類獨特的齒骨-鱗骨頜關(guān)節(jié)及其取食方式,對中耳脫離下頜提供了更顯著的選擇壓力,因此加速了中耳的演化,致使異獸早于其他所有哺乳動物類群,演化出典型哺乳動物中耳。

相關(guān)報道:中科院團(tuán)隊研究提出一種哺乳動物中耳演化新模式

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中新網(wǎng)北京11月28日電(孫自法):中耳對哺乳動物聽力至關(guān)重要,哺乳動物如何從下頜中耳演化到典型哺乳動物中耳的相關(guān)研究,是早期哺乳動物演化研究的熱點之一。

中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)研究團(tuán)隊最新通過對距今約1.2億年的早白堊世多瘤齒獸類新屬種——蓋氏熱河俊獸化石的深入研究,提出一種新的哺乳動物動物中耳演化模式:該類哺乳動物獨特的頜關(guān)節(jié)及其取食方式,對中耳脫離下頜提供了比其他類群更為顯著的選擇壓力,因此加速了中耳的演化,通俗而言可謂“吃促進(jìn)了聽力”。

中科院古脊椎所王海冰、王元青和美國自然歷史博物館孟津共同完成的這項有關(guān)早期哺乳動物中耳演化的重要研究成果,北京時間28日凌晨獲國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《自然》在線發(fā)表。

成果論文第一作者王海冰助理研究員介紹說,在脊椎動物演化歷史中,哺乳動物中耳經(jīng)歷下頜中耳、過渡型中耳、典型哺乳動物中耳3個演化階段,不同中耳演化階段在各哺乳動物支系中發(fā)生的時間和機(jī)制一直是研究的難點。關(guān)于下頜中耳到典型哺乳動物中耳的演化機(jī)制,“腦顱膨脹”和“負(fù)向異速生長”是兩種比較常見的假說。不過,隨著化石研究和現(xiàn)生動物胚胎發(fā)育學(xué)的進(jìn)展,這兩種假說獲得的支持在不斷減弱。

中科院研究團(tuán)隊經(jīng)過長時間室內(nèi)精心修理、數(shù)據(jù)處理和對比研究,確定發(fā)現(xiàn)于遼寧凌源的蓋氏熱河俊獸化石代表了異獸類(多瘤齒獸類+賊獸類)中多瘤齒獸類始俊獸科的新物種,其正型標(biāo)本保存有完整的中耳結(jié)構(gòu),為研究早期哺乳動物耳區(qū)演化提供了直接證據(jù)。

王海冰稱,基于蓋氏熱河俊獸化石開展的形態(tài)學(xué)和系統(tǒng)發(fā)育分析研究結(jié)果,研究團(tuán)隊對哺乳動物中耳演化在異獸類的演化機(jī)制提出新的假說——在中生代哺乳動物中,異獸類至少在中/晚侏羅世(約1.6億年前)就已經(jīng)演化出典型哺乳動物中耳,而同一時期甚至更晚的早白堊世,其他已知的所有哺乳動物類群都還保留了過渡型中耳。

他指出,異獸類的齒骨-鱗骨頜關(guān)節(jié)方式獨特,關(guān)節(jié)較為開放,能夠支持下頜大幅度前后向活動,其演化機(jī)制很可能是因為異獸類獨特的頜關(guān)節(jié)及其取食方式對中耳脫離下頜提供了比其他類群更為顯著的選擇壓力,中耳演化由此加速,這也可以說是“吃促進(jìn)了聽力”,使異獸類在至少1.6億年前就早于其他所有哺乳動物類群演化出典型哺乳動物中耳。

相關(guān)文章

相關(guān)文章

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

熱門資訊

熱門資訊 關(guān)注我們

關(guān)注我們