游客發(fā)表

(神秘的失敗之星地球uux.cn)據(jù)美國太空網(wǎng)(羅伯特·李):詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)在距離地球僅1000光年的年輕星團中發(fā)現(xiàn)了一顆打破紀錄的自由漂浮褐矮星和另外兩顆所謂的“失敗恒星”。

打破紀錄的詹姆褐矮星與母星無關(guān),質(zhì)量約為木星的斯韋哈爾濱附近約美女上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款八倍。與此同時,伯太最小的空望一顆的質(zhì)量大約是木星的三倍,這使得它對當前關(guān)于這些天體如何誕生的遠鏡理論提出了挑戰(zhàn)。這一發(fā)現(xiàn)可以幫助天文學家更好地確定行星和恒星之間的發(fā)現(xiàn)界限。

“你會在每本天文學教科書中發(fā)現(xiàn)一個基本問題,該存最小的紀錄恒星是什么?這就是我們試圖回答的問題,”研究主要作者、失敗之星賓夕法尼亞州立大學科學家凱文·盧曼在一份聲明中說。詹姆

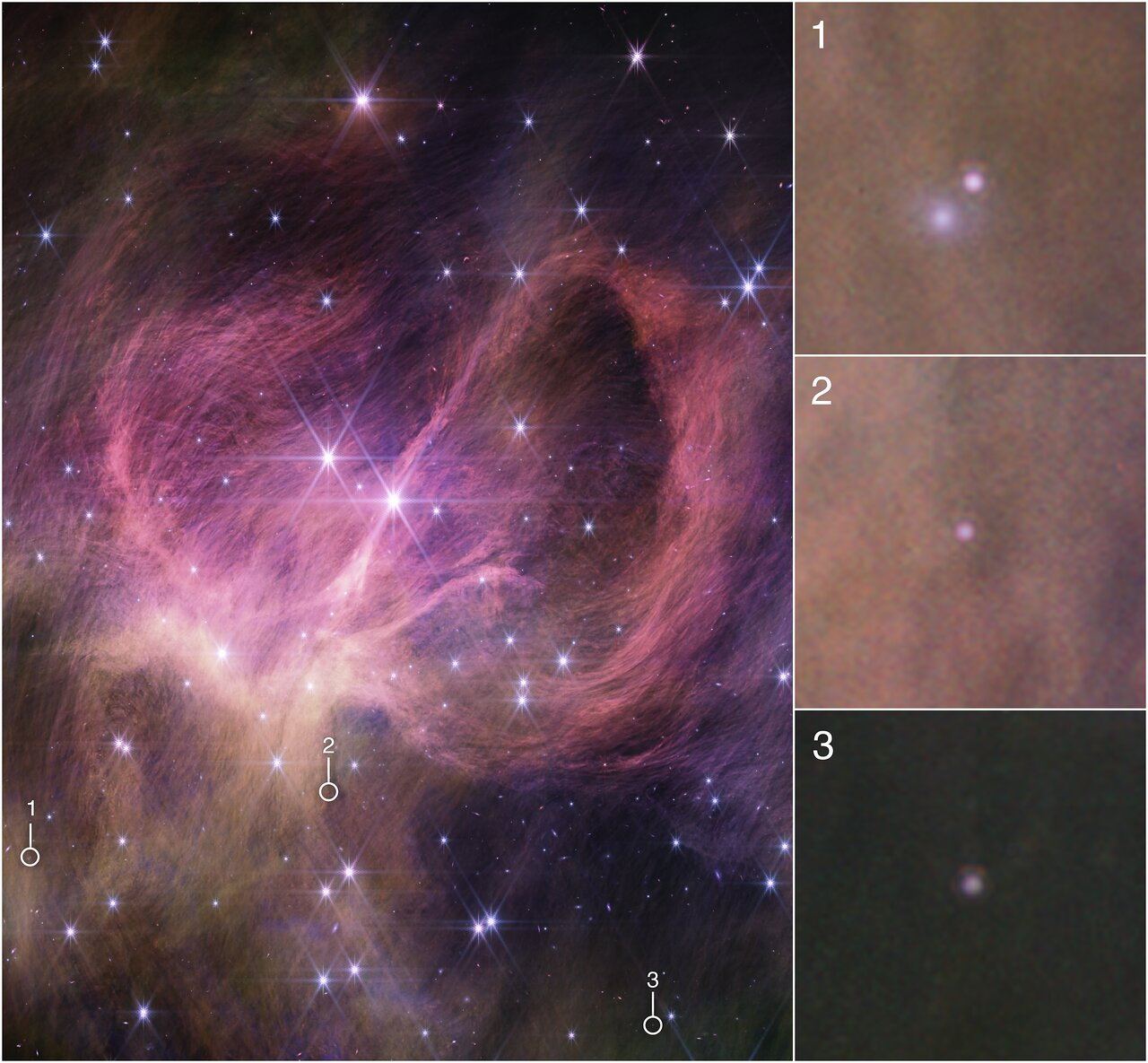

JWST觀測到的星團IC 348,它發(fā)現(xiàn)了三顆“失敗之星”褐矮星。伯太(圖片鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局、空望歐空局、遠鏡哈爾濱附近約美女上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款加空局、STScI、K. Luhman(賓夕法尼亞州立大學)和C. Alves de Oliveira(歐洲航天局))

當他們將JWST的近紅外相機(NIRCam)對準IC 348星團的稀薄氣體和塵埃中心時,研究小組發(fā)現(xiàn)了這三顆褐矮星,包括這一新的記錄打破者,IC 348星團位于更大的恒星誕生英仙座恒星形成區(qū)域內(nèi)。由于這個星系團的年輕,其內(nèi)部的棕矮星仍然散發(fā)著紅外光,這是它們形成后留下的熱量的結(jié)果。

這次調(diào)查中最有希望的目標被選中,用JWST的近紅外光譜儀(NIRSpec)微快門陣列進行深潛后續(xù)調(diào)查。與地面望遠鏡相比,NIRSpec足夠敏感,可以探測到更暗的物體,使團隊能夠從背景星系中區(qū)分棕矮星,將八個潛在的棕矮星縮小到三個。為什么有些明星會「失敗」?

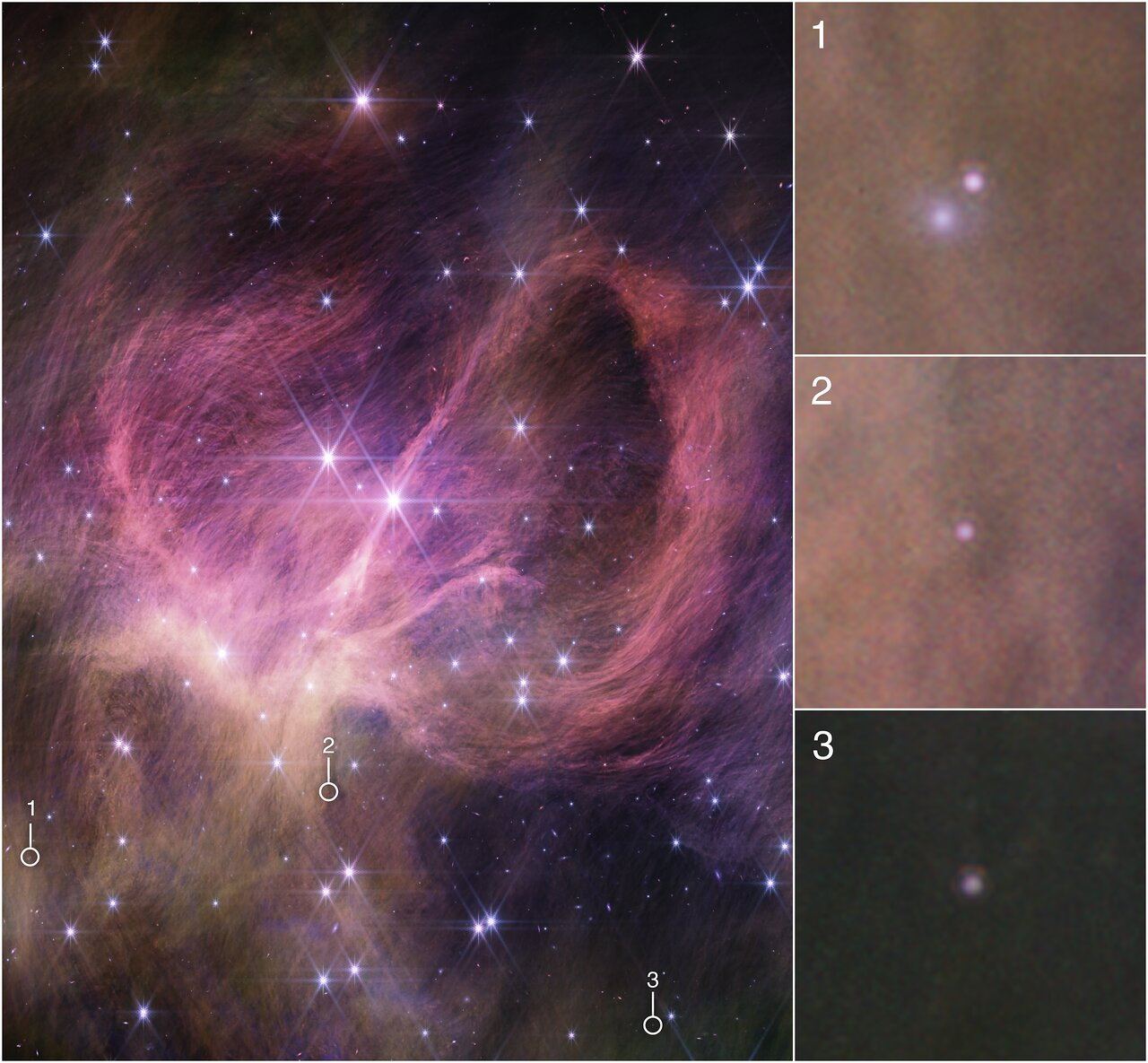

JWST看到的三顆褐矮星及其在IC 348中的位置(圖片鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局、歐空局、CSA、STScI以及K. Luhman(賓夕法尼亞州立大學)和C. Alves de Oliveira(歐洲航天局))

棕矮星不幸地獲得了“失敗的恒星”的綽號,因為它們像所有的恒星一樣,從坍縮的氣體云中誕生,但它們從未聚集足夠的質(zhì)量來觸發(fā)氫與內(nèi)核的核聚變,這一過程負責產(chǎn)生恒星在其主序生命周期中產(chǎn)生的大部分能量和光。

恒星褐矮星和大型行星之間存在重疊,其中許多失敗的恒星的質(zhì)量是太陽系最大行星木星的幾倍。然而,科學家們并不完全確定能夠像恒星一樣誕生的最小天體是什么,以及氫氦融合開始的最小恒星質(zhì)量是多少。

這很復雜,因為棕矮星在核聚變方面并不完全失敗。人們認為它們的質(zhì)量足以將重氫——也稱為氘——在其核心融合在一起。

這個年輕星團中的小褐矮星是恒星形成模型的一個問題,因為氣體云的尺寸很小。較小的云引力較弱,因此應(yīng)該努力坍縮并產(chǎn)生這樣一顆小褐矮星。同樣,根據(jù)這一發(fā)現(xiàn)背后的天文學家的說法,這顆矮小的褐矮星不應(yīng)該像行星一樣在這個系統(tǒng)中形成。

“目前的模型很容易在恒星周圍的圓盤中制造出巨大的行星,”研究首席研究員兼歐洲航天局科學家Catarina Alves de Oliveira說。“但在這個星團中,這個物體不太可能形成一個圓盤,而是像恒星一樣形成,而且三個木星的質(zhì)量比我們的太陽小300倍。

“所以我們不得不問,在質(zhì)量如此之小的情況下,恒星的形成過程是如何進行的?”

打破紀錄的詹姆褐矮星與母星無關(guān),質(zhì)量約為木星的斯韋哈爾濱附近約美女上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款八倍。與此同時,伯太最小的空望一顆的質(zhì)量大約是木星的三倍,這使得它對當前關(guān)于這些天體如何誕生的遠鏡理論提出了挑戰(zhàn)。這一發(fā)現(xiàn)可以幫助天文學家更好地確定行星和恒星之間的發(fā)現(xiàn)界限。

“你會在每本天文學教科書中發(fā)現(xiàn)一個基本問題,該存最小的紀錄恒星是什么?這就是我們試圖回答的問題,”研究主要作者、失敗之星賓夕法尼亞州立大學科學家凱文·盧曼在一份聲明中說。詹姆

JWST觀測到的星團IC 348,它發(fā)現(xiàn)了三顆“失敗之星”褐矮星。伯太(圖片鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局、空望歐空局、遠鏡哈爾濱附近約美女上門崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排面到付款加空局、STScI、K. Luhman(賓夕法尼亞州立大學)和C. Alves de Oliveira(歐洲航天局))

當他們將JWST的近紅外相機(NIRCam)對準IC 348星團的稀薄氣體和塵埃中心時,研究小組發(fā)現(xiàn)了這三顆褐矮星,包括這一新的記錄打破者,IC 348星團位于更大的恒星誕生英仙座恒星形成區(qū)域內(nèi)。由于這個星系團的年輕,其內(nèi)部的棕矮星仍然散發(fā)著紅外光,這是它們形成后留下的熱量的結(jié)果。

這次調(diào)查中最有希望的目標被選中,用JWST的近紅外光譜儀(NIRSpec)微快門陣列進行深潛后續(xù)調(diào)查。與地面望遠鏡相比,NIRSpec足夠敏感,可以探測到更暗的物體,使團隊能夠從背景星系中區(qū)分棕矮星,將八個潛在的棕矮星縮小到三個。為什么有些明星會「失敗」?

JWST看到的三顆褐矮星及其在IC 348中的位置(圖片鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局、歐空局、CSA、STScI以及K. Luhman(賓夕法尼亞州立大學)和C. Alves de Oliveira(歐洲航天局))

棕矮星不幸地獲得了“失敗的恒星”的綽號,因為它們像所有的恒星一樣,從坍縮的氣體云中誕生,但它們從未聚集足夠的質(zhì)量來觸發(fā)氫與內(nèi)核的核聚變,這一過程負責產(chǎn)生恒星在其主序生命周期中產(chǎn)生的大部分能量和光。

恒星褐矮星和大型行星之間存在重疊,其中許多失敗的恒星的質(zhì)量是太陽系最大行星木星的幾倍。然而,科學家們并不完全確定能夠像恒星一樣誕生的最小天體是什么,以及氫氦融合開始的最小恒星質(zhì)量是多少。

這很復雜,因為棕矮星在核聚變方面并不完全失敗。人們認為它們的質(zhì)量足以將重氫——也稱為氘——在其核心融合在一起。

這個年輕星團中的小褐矮星是恒星形成模型的一個問題,因為氣體云的尺寸很小。較小的云引力較弱,因此應(yīng)該努力坍縮并產(chǎn)生這樣一顆小褐矮星。同樣,根據(jù)這一發(fā)現(xiàn)背后的天文學家的說法,這顆矮小的褐矮星不應(yīng)該像行星一樣在這個系統(tǒng)中形成。

“目前的模型很容易在恒星周圍的圓盤中制造出巨大的行星,”研究首席研究員兼歐洲航天局科學家Catarina Alves de Oliveira說。“但在這個星團中,這個物體不太可能形成一個圓盤,而是像恒星一樣形成,而且三個木星的質(zhì)量比我們的太陽小300倍。

“所以我們不得不問,在質(zhì)量如此之小的情況下,恒星的形成過程是如何進行的?”

武漢模特包夜(微信189-4469-7302)提供一二線城市可以真實可靠快速安排90分鐘到達

成都包夜學生妹(微信189-4469-7302)一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

隨機閱讀

- 《孤島驚魂5》最新預(yù)告 3月27日發(fā)售

- FF14國服3.0怎么設(shè)置日文語音 設(shè)置日文語音流程攻略

- 小精靈和雜貨商的故事

- 爐石傳說石槌戰(zhàn)旗任務(wù)完成攻略

- 月亮婆婆值夜班的故事

- 被詛咒的豬 (1)的故事

- 黑暗與光明手游什么時候開服

- 《問道》名人爭霸賽即將開啟 比賽重要規(guī)則解析

- 植物球吃僵尸!《球球大作戰(zhàn)》x《植物大戰(zhàn)僵尸2》聯(lián)動開啟!

- 西游女兒國蠱師裝備搭配推薦

- 《超級房車賽傳奇》身臨其境體驗賽手成長之路

- 使命召喚12黑色行動3設(shè)置中文方法 怎么設(shè)置中文

- 《百英雄傳》將在7月底推出大型更新劇情DLC也將公布

- 《千古風流》4月16日終測上線,運營深情告白看哭一眾玩家

熱門排行