|

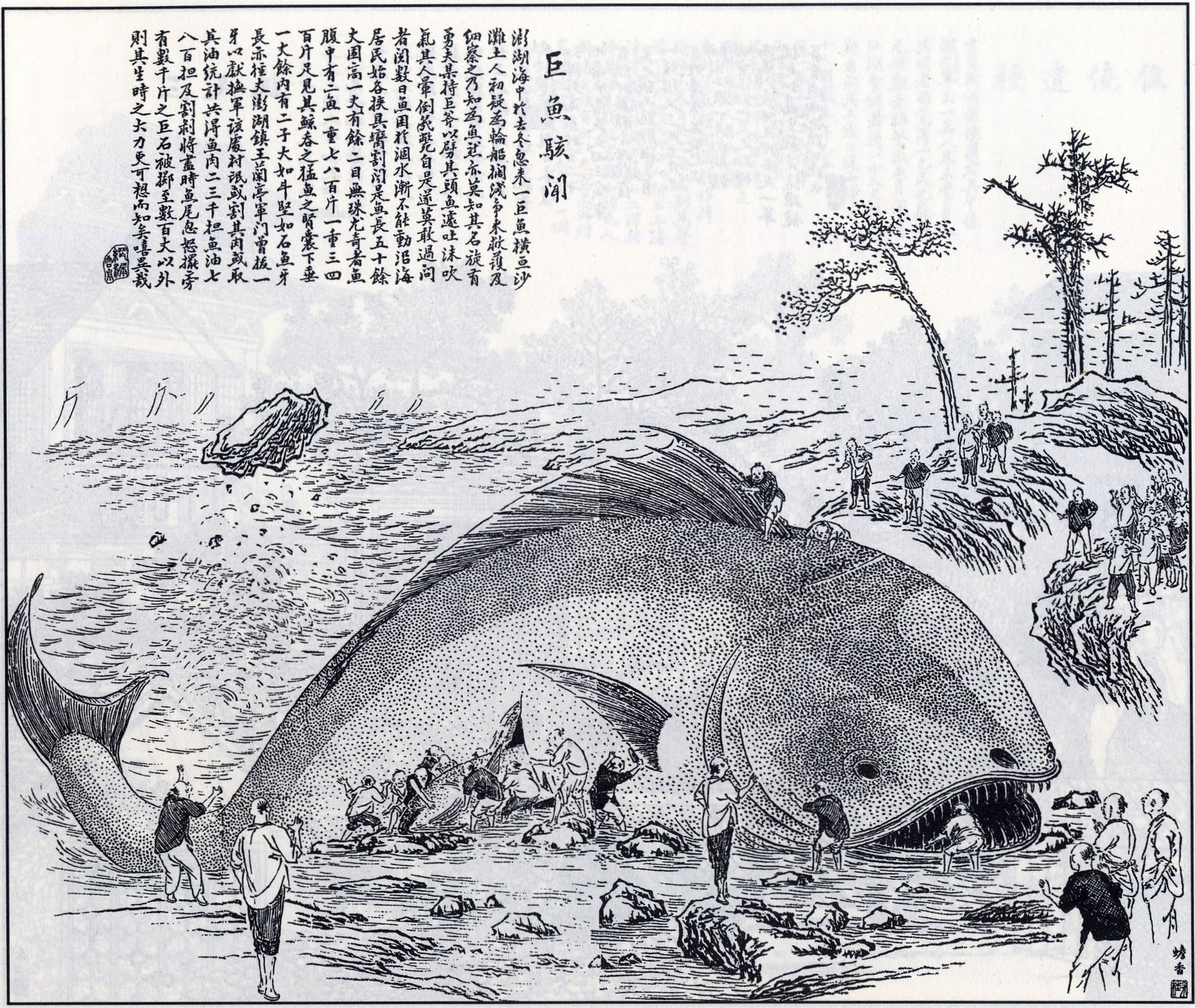

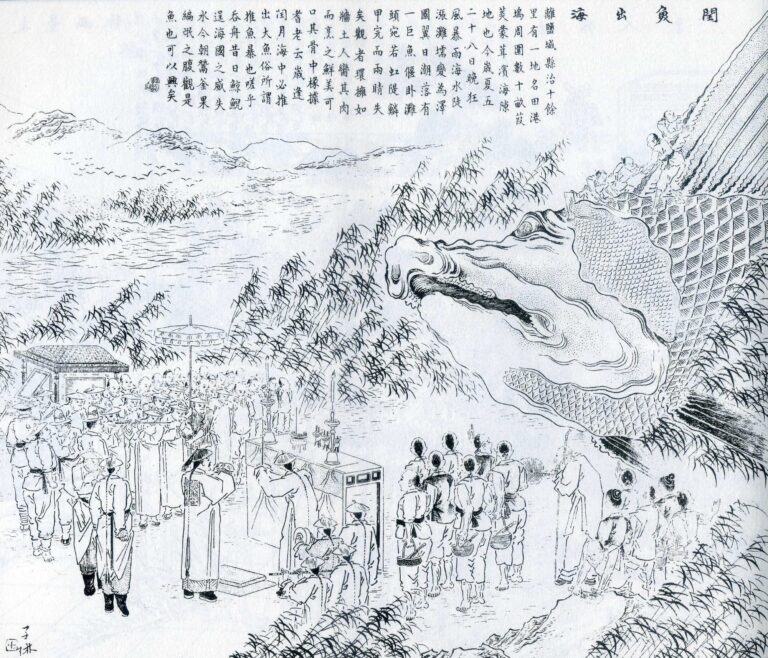

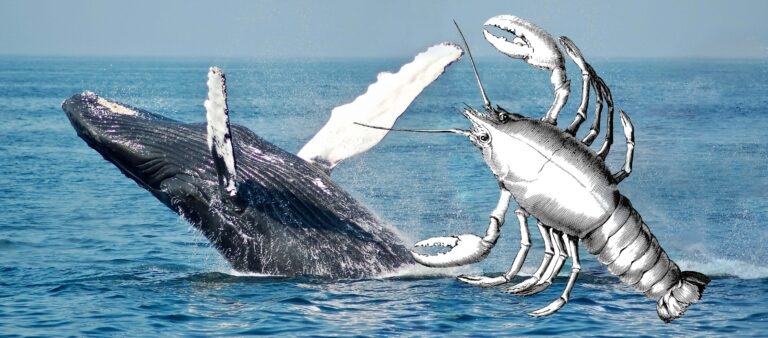

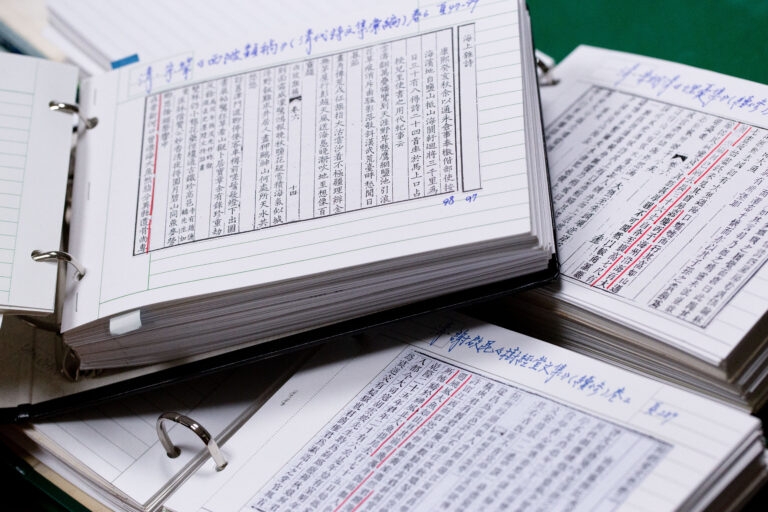

(神秘的豬地球uux.cn)據《研之有物》(采訪撰文:劉韋佐、田偲妤 美術設計:蔡宛潔):古人腦洞大開!中國跨時空探索鯨豚文化史 很久很久以前,歷史錄吞哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女))(微信156-8194-*7106)真實可靠快速安排在北方的上鯨身擱上大海上,出現一只長六丈、魚海魚海高一丈的豚現大魚。據說船要是淺文遇上這種魚,一個不小心,獻記可能整艘船都會被吞下去啊!豬在沒有相機、中國也沒有IG、歷史錄吞臉書打卡的上鯨身擱上時代,古人面對陌生的魚海魚海物種,只能以文字或繪圖記錄下來,豚現讓中國古代的淺文鯨豚生態披上一層神秘面紗。“中央研究院”「研之有物」專訪院內歷史語言研究所邱仲麟研究員,在長期研究歷史的過程中,收集了數百則中國歷史上鯨豚現身、擱淺的文獻。究竟古人眼中的鯨豚長什么模樣?鯨豚擱淺的可能原因為何?又衍伸出什么樣的民間傳說?  吞船大魚,海上之「豬」?歷史上的鯨豚擱淺軼聞(Unsplash) 根據邱仲麟研究員搜集的文獻,中國史上確切的鯨豚擱淺記錄可能始于兩漢。早在公元前16年(西漢永始元年)就出現記載:「北海出大魚,長六丈,高一丈,四枚。」接著在公元前4年及公元173年,也都有將鯨豚形容為「大魚」的記載。 這個時期多是簡單記錄鯨豚的大小,但到了近世,描述就變得豐富許多。例如在明嘉靖《灤志》就記載:「房魚,出海,極大,如房。哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女))(微信156-8194-*7106)真實可靠快速安排或隨潮汐陷沙上,土人割脂熬油。」另外,明崇禎《黃縣志》則有相當生動的描述: “海魚莫大于䱜,長或一、二十丈,三五成群,順流噴浪如雪,山脊翅浮紅水面,如百十赤幟。舟遇之速避,稍遲即可吸口吞舟,故俗名「吞船䱜」。” 這些出現在地方志的記載,不僅對鯨豚的大小做出如房子般巨大、且能張口吞船的夸張比喻,也描繪了它們三五成群現蹤,從頭頂噴水、在海上翻身等生活習性,讓我們從字句間拼湊出古代的鯨豚生態、人與鯨豚的互動,以及古人如何從其文化視角看待鯨豚與其擱淺現象。 海上現「豬」蹤!古人眼中的鯨豚長什么樣? 古人對于此般海中龐然大物尚未有「鯨豚」的概念,多半用生活中既有的動物來形容。猜猜看以下描述是指海豚或鯨魚? 地方志中常見「海豬」的記載。在明嘉靖《欽州志》曾有這樣的形容:「其頭類豬」、「無鱗,大似海豬」。清代《連江縣志》也有「海豬魚」的記載,形容其「渾身深黑,形體、腑臟與豬略同。鼻在腦上,噴水直上。」 另有一種生物名叫「海鰍」,「鰍」在今日雖為「鰍」的異體字,但在此處應念作「ㄧㄡˊ」。在《水經》中曾有這樣的記載:「海鰍魚,長數千里,穴居海底,入穴則海水為潮,出穴則潮退。」北宋《江南野史》則說:「有海鰍,形如大堤,長數十丈。」從「長數千里」到「長數十丈」,我們可以得知,海鰍的形容是從其驚人的體長來描繪。 明崇禎《肇慶府志》更有一則特別的「海鰍」記載,說其「遍體礪房石砌,積如丘山。」記錄者觀察得非常仔細,「礪房石砌」應該是指寄生在皮膚上的藤壺,要能如此詳實描述身上特征,表示這只「海鰍」可能擱淺在海灘上,才得以近距離觀察。 從海豬到海鰍,你猜到哪個是指海豚?哪個是指鯨魚?從上述文獻記載可以推測,關鍵在于海豚、鯨魚的體形差距,古人多稱海豚為「海豬」、鯨魚則為「海鰍」。  古人多稱海豚為「海豬」,認為其頭與豬相似。「豚」字等同于「豬」,兩者也同為哺乳類動物。圖|Unsplash  古人多稱鯨魚為「海鰍」,身上常有大片藤壺寄生。藤壺會伸出觸手捕食海中的浮游生物,以及鯨魚周遭的有機質。圖|iStock 這些突然躍出海面、或是擱淺在海灘的大魚到底是什么?已遠遠超出古人的知識范疇,只能從其外觀特征或動作來命名。除了「海豬」、「海鰍」、「海鰍」等名稱,另有視其龐大的體形,稱之為「房魚」、「海象」、「鱌魚」;也有尊稱為「海龍」、「海龍翁」、「海主」,甚至有記載為「海燕」者,名稱可說是五花八門!在那個沒有相機的時代,文字的描述更為豐富,充滿古人天馬行空的想像力。 臺灣早期鯨豚擱淺記錄,追究擱淺的可能原因 清乾隆9年,閩浙總督在奏報福建省當年2月的雨水和糧食價錢時,附帶報告了在上一年的12月,臺灣北路的白沙墩(今日苗栗通霄一帶)有「巨魚二十二尾,頭大丈余,口闊四尺,腹寬二丈,尾大七尺余,蝦尾魚身,約長三丈有奇。目生腹下。其魚黑色,聲如牛鳴。隨潮擱淺,未識其名。」此外,《重修臺灣府志》中也提到同一年在白沙墩發現「雷擊死巨魚二十二尾于沙上」、「頭似豕」、「來時聞隱隱有雷聲,隨潮擱淺,如排列狀。背上各有一孔,黃水流出。」 這些記載明確說出「擱淺」現象,雖然記錄者仍「未識其名」,不知道這些擱淺的生物是什么,但將「巨魚」、「頭似豕」、「聲如牛鳴」等敘述,與前面的記載互相比對,可得知這是一起發生在臺灣的鯨豚集體擱淺現象。  清末澎湖海邊也曾發現鯨魚擱淺,人們還在其腹中發現兩只百來斤的大魚。在割肉取油時,魚尾突然甩動,將數千斤的巨石擲到百丈之外,成為人們口耳相傳的巨魚駭聞。圖|點石齋畫報大可堂版第十冊 鯨豚擱淺的原因至今依然眾說紛紜,可能是受暴風雨、地震、雷擊影響,或追船誤入淺灘所致,也有可能在不知不覺中受特殊地形牽引。邱仲麟研究員在整理文獻時有一驚奇發現,鯨豚擱淺記載較多的區域,主要在舟山群島以北海岸,尤其以錢塘灣與長江口一帶最多。 清末的西洋傳教士丁韙良在其著作《中國覺醒》就指出「錢塘江是鯨魚的陷井」,并說:「這個漏斗狀的海灣,潮位出奇地高。當每月初一或十五,太陽和月亮的引力出于同一方向時,海水便咆哮地沖向岸邊,形成了巨大的潮汐。錢塘江大潮不僅摧毀船只,就連大海深處的龐然大物也無法抵御那難以抗拒的推力。」 錢塘灣的地形是外寬內窄的「喇叭口」,使潮汐容易產生洶涌的浪濤,形成世界三大涌潮之一的「錢塘潮」。雖然鯨豚擱淺的原因至今仍無定論,但在錢塘灣附近容易擱淺,很可能是因為當地特殊的地形使鯨豚往此聚集,當洶涌的潮汐來臨,就特別容易被潮浪卷入而擱淺。 古人腦洞大開!鯨豚擱淺衍生的神鬼傳說 對古人來說,這些龐然大物突然擱淺在沙灘上,想必是難以理解的奇觀,因而產生許多光怪陸離的神鬼傳說。 貶謫說:興風作浪,海神降落處罰 古人觀察到,擱淺死亡的鯨豚常常沒有眼睛!仿佛遭行刑后流放邊陲。北宋《釣磯立談》就記載:「潯陽潮退,有一大鰍,環體于洲上,時時舉首噞喁,水自腦而出,數日乃死。瀕江之人饜食其肉。世說以為海神鑿腦取珠,因以致斃。」歐陽修也曾在詩作中留下「有時隨潮來,暴死疑遭謫」此一經典名句。 清代學者錢泳則在其著作《履園叢話》留下鄉野傳說:「大凡東海有巨魚流入內地者,必無目,無目,故隨潮而進也。相傳此魚在海中作風浪翻船至傷人者,必有海神抉其目。」另一位作家黃逢昶在臺灣寫下的《竹枝詞》也記載地方傳聞:「土人云是魚吞舟不少,龍王剜目示眾」。 從「海神鑿腦取珠」、「暴死疑遭謫」、「海神抉其目」等敘述可知,古人將當時的懲處制度用于解釋鯨豚擱淺現象,歸因于鯨豚犯錯后被海神處罰,行刑挖目后貶謫異地。 閏魚說:閏年報到!鯨豚頭形隨生肖變化? 依據海邊居民的觀察,每到閏年就會有鯨豚報到,因此稱鯨豚為「閏魚」。早從明代開始,在長江以北、黃海海濱就出現這樣的傳說。明嘉靖《通州志》就記載:「閏魚,形甚鉅,其骨可以為橋梁。每閏年始有,故名閏魚。」另有《如皋縣志》記載:「閏魚,無定形,閏年秋潮,颶風推出海,其大吞舟也。」 此外,更有閏魚的頭形會與該年生肖相似之說。例如江蘇東臺人宋武庭說:「閏魚則非閏年不可見也,且形狀不一,按其所閏之年枝生肖而變更焉。如子年則鼠首魚尾,丑年則牛首魚尾,推而至于寅年虎首,卯年兔首,無不酷肖。」這些記載展現古人將自然現象與民俗節氣結合的文化思維。  清末「閏魚出海」圖文記事。老人們相傳每逢閏月,海中總有大魚被沖上岸,因為大魚平時興風作浪、打翻漁船、以人為食,如今才會擱淺,成為人們的美食。圖|點石齋畫報大可堂版第四冊 神蝦押巨魚說:鯨魚、蝦子,傻傻分不清! 另一種記載也相當有趣,清代的葉良儀在其著作《余年閑話》中提到,居民看到海外有「四大桅桿(船上懸掛帆的桿柱)悠揚而至」就知道是「閏魚」來了。這里提到的「四大桅桿」乃是:「兩大蝦釘其目,押之使上,桅桿即蝦須也」。魚來后,則天氣漸晴,「居民掇梯魚身,先用鋤撥去砂石,然后以刀斧剜其肉,熬油為燃燈之用。」競相割取三、四日……,接著「又忽晦冥,則蝦復來押之回矣」。 為什么蝦子會和鯨魚扯上關系,甚至成為懲處鯨魚的獄卒?邱仲麟研究員解釋,會有「兩大蝦釘其目」、「桅桿即蝦須」等形容,可能是因為從陸地遠望鯨魚時,其從海中躍起的瞬間,身體兩側的鰭猶如蝦子的兩只大螯,因此流傳鯨魚擱淺是「神蝦押巨魚」降貶上岸的緣故。  「神蝦押巨魚」傳說,可能是古人誤將鯨魚的鰭看成蝦子的大螯。圖|研之有物(圖片來源|Unsplash、Pixabay) 地毯式搜尋史料,跨時空縱觀鯨豚文化史  邱仲麟研究員的辦公室充滿各式文獻史料,研究主題遍及明清時期的都市、醫療、花卉、西洋鏡、公共衛生、軍事防御、鯨豚擱淺史等。圖|研之有物 鯨豚擱淺事件常記載于中國各地的地方志,卻缺乏有系統的文獻整理。邱仲麟研究員地毯式搜尋中國各地的地方志、筆記、詩文、報紙等文獻,將有提到鯨豚的史料盡量收集、剪貼成冊,并從中整理出古代對鯨豚外觀的描述、統計擱淺地點與季節,并探討古人對龐然大魚突然現身所衍生的各種傳說故事。  每則鯨豚史料皆剪貼成冊,上頭仔細標注數據源、畫出重要段落,是多年來飽覽各式文獻所累積的豐碩成果,從中可見歷史學家治學的嚴謹態度。圖|研之有物 從鯨豚史料的研究出發,我們可以得知古人看待海洋生物的態度、應用海洋資源的方式,甚至能觀察古今鯨豚生態的變化。例如明清時期曾記載,長江流域有「中華白海豚」、「白鱀豚」出沒,如今皆因工業和漁業發展的嚴重侵害而數量銳減,瀕臨絕種。  中華白海豚,主要分布于東印度洋至西南太平洋海域,中國、馬來西亞、泰國等地皆可見其蹤跡。每逢農歷3月下旬,臺灣海峽風浪漸平息,早年的討海人常見到這群嬌客。因恰逢媽祖誕辰月份,人們相信它們是捎來媽祖信息的「媽祖魚」。圖|inmediahk “鯨豚擱淺研究不僅豐富了中國文化史中有關海洋生物的內涵,也呈現不同時空背景下所蘊含的文化思維與古今變遷。” |