利用顯微CT研究發現早寒武世澄江生物群節肢動物腿肢的新結構

時間:2025-11-26 07:49:33 出處:知識閱讀(143)

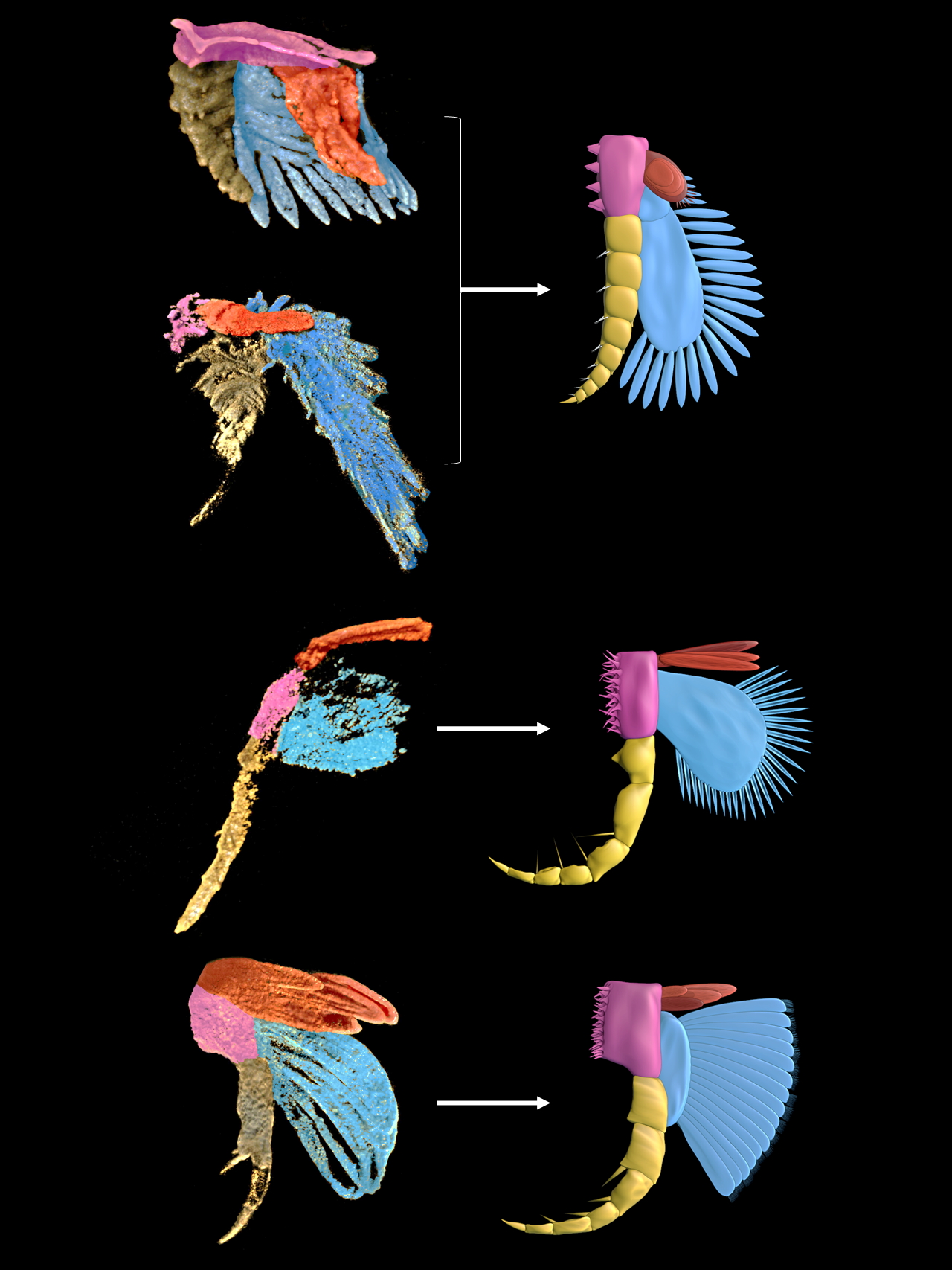

插圖一:左側為使用顯微CT及三維復原技術從化石中提取的早寒肢動肢4個澄江節肢動物物種的腿肢三維模型(從上往下分別為:迷人林喬利蟲、肥胖林喬利蟲、武世物腿刺狀納羅蟲、澄江異形網面蟲),生物右側為三維建模效果圖。群節染成紅色的利用上肢是本研究的新發現,其它結構分別為原肢(粉色)、顯微新結內肢(黃色)及外肢(藍色)

插圖二:本研究中涉及的四個非甲殼動物支系的節肢動物物種

(神秘的地球uux.cn報道)據云南大學古生物研究院:7月30日,云南大學古生物研究院科研人員與英國倫敦自然歷史博物館及德國慕尼黑大學組成的發現科研團隊在國際一流學術期刊Nature Communications《自然-通訊》上發表題為“Exites in Cambrian arthropods and homology of arthropod limb branches”的學術論文。云南大學劉煜研究員、早寒肢動肢侯先光研究員分別為該論文的武世物腿北京提包夜美女(微信199-7144-9724)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國第一作者和共同通訊作者,翟大有研究員、麥慧娟助理研究員、在讀博士生張茂銀為該論文的合作作者。

該研究借助國際前沿的顯微CT掃描技術和計算機三維復原技術,揭示了距今5.18億年的云南澄江生物群中若干節肢動物雙支型腿肢基部的新結構,即上肢(或稱“外葉”,英文名稱:exite;插圖一)。

自1909年加拿大布爾吉斯頁巖化石群發現以來,國際古生物學界及演化生物學界就一直認為,早寒武紀的節肢動物腿肢類型是較為簡單的雙支型,即原肢上只附著有內肢和外肢。同時,上肢結構總是被當做甲殼動物(如:蝦、蟹)及其祖先類群獨有的特征被區別對待。甚至有研究曾提出,只要是具有上肢結構的節肢動物就都是甲殼動物演化支系里的一員。

以云南大學古生物研究院為核心的國際科研團隊在對迷人林喬利蟲(Leachoilia illecebrosa)、肥胖林喬利蟲(Leachoilia obesa)、刺狀納羅蟲(Naraoia spinosa)及異形網面蟲(Retifacies abnormalis)(插圖二)這四個非甲殼動物支系的節肢動物的腿肢三維結構進行了深入研究后提出了對上述觀點的質疑并進一步指出:上肢很有可能是一個普遍存在于早期節肢動物中的結構,而不是甲殼動物及其祖先類群獨有的特征。本研究的新發現是節肢動物演化研究中的一個重要突破。先前基于早期節肢動物腿肢形態的譜系演化工作都有必要重新進行編碼和分析。

本研究受國家自然科學基金41861134032、德國科學基金會Me-2683/10-1、云南省自然科學基金2015HA021、 2018FA025、2018IA073和2019DG050等科研項目的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-24918-8。

相關報道:研究發現早寒武世澄江生物群節肢動物腿肢新結構

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網昆明7月30日電(羅婕):記者30日從云南大學古生物研究院獲悉,該院科研人員與英國倫敦自然歷史博物館及德國慕尼黑大學組成的科研團隊借助國際前沿的顯微CT掃描技術和計算機三維復原技術,揭示了距今5.18億年的云南澄江生物群中若干節肢動物雙支型腿肢基部的新結構,即上肢(或稱“外葉”)。

據介紹,自1909年加拿大布爾吉斯頁巖化石群發現以來,國際古生物學界及演化生物學界一直認為,早寒武紀的節肢動物腿肢類型是較為簡單的雙支型,即原肢上只附著有內肢和外肢。同時,上肢結構總是被當做甲殼動物(如:蝦、蟹)及其祖先類群獨有的特征被區別對待。有研究曾提出,只要是具有上肢結構的節肢動物就都是甲殼動物演化支系里的一員。

以云南大學古生物研究院為核心的國際科研團隊在對迷人林喬利蟲(Leachoilia illecebrosa)、肥胖林喬利蟲(Leachoilia obesa)、刺狀納羅蟲(Naraoia spinosa)及異形網面蟲(Retifacies abnormalis)這四個非甲殼動物支系的節肢動物的腿肢三維結構進行了深入研究后,提出了對上述觀點的質疑。

科研團隊進一步指出:上肢很有可能是一個普遍存在于早期節肢動物中的結構,而不是甲殼動物及其祖先類群獨有的特征。該研究的新發現是節肢動物演化研究中的一個重要突破。先前基于早期節肢動物腿肢形態的譜系演化工作都有必要重新進行編碼和分析。

相關研究成果于30日發表在國際一流學術期刊Nature Communications《自然-通訊》上。

分享到:

溫馨提示:以上內容和圖片整理于網絡,僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權行為請聯系刪除!