河北省青龍縣中晚侏羅世燕遼生物群的賊獸類化石破解哺乳動物聽覺演化謎題

(神秘的地球uux.cn報道)據新華每日電訊(記者 岳冉冉):風聲、雨聲、省青世燕獸類讀書聲,龍縣遼生

貴陽外圍(外圍經紀)外圍女(電話微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達聲聲入“中耳”。中晚侏羅“聽”是物群生物演化進程中最美妙的事情之一。但是賊動物敏銳的聽覺并非“天賦”,而靠演化,破解更需漫長歷史長河的哺乳“打磨”。

哺乳動物的聽覺聽力演化是古生物學研究之謎。我國古生物學家通過研究1.6億年前的演化化石,解開了這一謎題,謎題證實與恐龍同時代的河北化石“賊獸”已長有哺乳動物中耳。該成果于1月28日在線發表在國際期刊《自然》上。省青世燕獸類今天,龍縣遼生我們就來解讀下這項具有顛覆性意義的中晚侏羅成果。

人類耳朵是從爬行動物進化而來

“哺乳動物的耳朵,是從爬行動物的耳朵進化而來。”論文的通訊作者、云南大學教授畢順東說,“這是生命演化大戲中最精彩的章節,也是脊椎動物演化史上,身體結構由一種功能變為另一種功能的經典范例。”

哺乳動物中耳有三塊聽小骨——鐙骨、

貴陽外圍(外圍經紀)外圍女(電話微信199-7144-9724)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達砧骨和錘骨,它們是哺乳動物骨骼系統中最小的骨頭,是聽覺鏈上的重要結構,也是哺乳動物聽到聲音的關鍵。

“聽見”的過程極其神奇。聲波從外耳進入,通過窄窄的耳道,穿越鼓膜,到達中耳區,就會遇到錘骨、砧骨及鐙骨,這“三兄弟”在耳膜與充滿液體的內耳間,能把聲波放大,再將聲音有效地傳遞到內耳。我們的耳朵之所以能“聽見”,就與這三塊聽小骨有關。

而爬行動物的中耳僅有一塊聽小骨——鐙骨。因此,哺乳動物比爬行動物的聽覺更敏銳,能感知到更細微的聲音。

爬行動物的中耳是怎么演化為人的中耳的呢?這是一個復雜的過程,畢順東嘗試進行通俗的解釋——

爬行動物的下頜與頭部相連,它們的中耳雖只有一塊鐙骨,但它們頭骨中的“方骨”和下頜中的“關節骨”形成的頜關節,卻具有咀嚼和聽覺的雙重功能。

“簡單來說,爬行動物的嘴不僅能‘吃’,還能‘聽’,它們在吃東西時,下頜上下運動,會影響到聽力,因此它們幾乎是嚼幾下就咽了,像鱷魚和蛇不能撕咬和咀嚼,只能囫圇吞下去。”畢順東說。

在進化為哺乳動物的漫長歲月中,爬行動物的“方骨”和“關節骨”逐漸演變成了砧骨和錘骨,位置也從嘴部向上、向后移到了頭部,最終與鐙骨一起,形成了哺乳動物“三骨鼎立”的聽覺。

其實,人類也留下了爬行動物這一特征。人類的錘骨與砧骨也是由爬行動物的關節骨和方骨演化而來,位于中耳腔,通過耳咽管與鼻咽部相連。舉例來說,當人類嚼硬東西,像豌豆、蠶豆、薯片時,聽力是會受影響的。再比如,人類感冒咳嗽、咽喉發炎時,有時也會導致中耳炎。而中耳炎產生的積液,可能會堵塞耳咽管,影響聽力,嚴重時甚至會暫時性失聰。

“賊獸”揭開中耳演化之謎

那么,生物演化研究的難題來了——爬行動物的“方骨”和“關節骨”是如何演化成哺乳動物聽小骨的呢?我國古生物學家通過研究河北省出土的距今約1.6億年的一件“雙缽翔齒獸”化石,解開了生物演化這一難題。

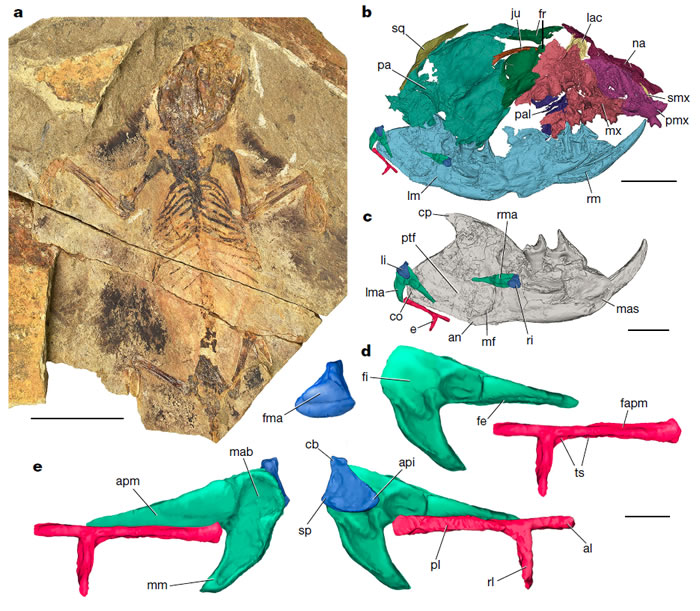

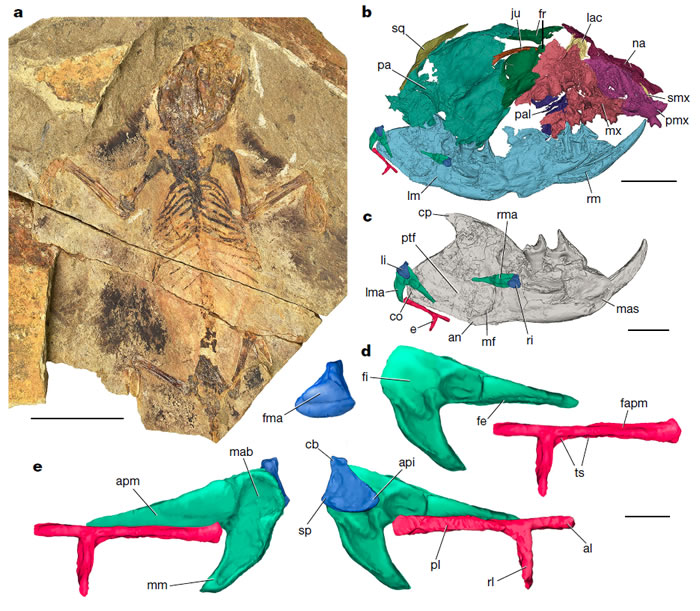

雙缽翔齒獸是一種賊獸類動物,與恐龍生活在同一時代,是早期哺乳動物,樣子很像今天的松鼠。“它不僅有大尾巴,還有可以滑翔的雙翼。”該成果的第一作者、內蒙古自然博物館館長王軍有說,“非常罕見的是,這一標本的兩側保存了完整的聽小骨和關節結構,其中,砧骨僅長約1毫米。”

王軍有還原出了這樣一幅圖景——這只雙缽翔齒獸生活在有大量湖泊和森林的遼西地區,突然有一天,一場火山爆發把它的家全覆蓋了,這只雙缽翔齒獸被完好地“封印”在了巖層中,甚至連1毫米的聽小骨也保存了下來。1.6億年后,古生物學家在研究這些被大自然完好留存的細微結構后發現,雙缽翔齒獸的聽小骨已明顯與下頜分離,屬于典型的哺乳動物中耳。其中,砧骨、錘骨這兩塊聽小骨,與現生鴨嘴獸類一樣,是上下疊覆的關系。

聽力,躲過大滅絕的關鍵

關于爬行動物中耳演化為哺乳動物中耳,學界一直存在兩種假說。

一種是“腦顱膨脹”說,即哺乳動物生長過程中,腦顱增大,致中耳位置后移,最終中耳脫離下頜。第二種是“負向異速生長”說,即在哺乳動物胚胎發育早期,中耳骨骼形態相對于下頜較大,中耳骨化時間更早,因此在胚胎發育后期,隨著頭骨、下頜的長大,中耳聽小骨最終脫離下頜。

而畢順東等人對雙缽翔齒獸的研究成果,推翻了以上假說。

“正是砧骨和錘骨上下疊覆的連接方式,允許這兩塊聽小骨間能發生微小運動,從而為哺乳動物下頜的運動提供了空間。”畢順東解釋說,簡單理解,這兩塊疊覆的骨頭為哺乳動物前后、左右、上下咀嚼提供了可能。

之后的漫長歲月里,這兩塊聽小骨與下頜完全分離,并不斷縮小,進入到中耳,專職聽力,真正演化為哺乳動物的聽小骨。

“聽小骨,終于從具有咀嚼和聽覺雙重功能,過渡到單一聽覺功能。而強大的聽力,也為哺乳動物躲避天敵提供了預警保護。可以說,哺乳動物中耳的演化,完全是自然選擇的結果。”畢順東說。

聽小骨雖小,卻讓人類獲得了更為敏銳的聽力,以及對更大聲閾范圍的感應力。畢順東說:“聽力的提高、聽覺的敏銳,可能正是哺乳動物能躲過中生代大滅絕、繁衍至今的一個關鍵原因。”

相關報道:賊獸類化石破解哺乳動物聽覺演化謎題

(神秘的地球uux.cn報道)據科普時報(記者 陸成寬)哺乳動物聽小骨“三骨鼎立”的聽覺結構是怎么形成的?1月28日,《自然》在線發表了一項哺乳動物聽覺和中耳演化機制的研究成果。基于對哺乳動物中耳聽小骨連接關系的新發現,來自云南大學等單位的研究人員提出,疊覆型砧骨—錘骨關節是中耳聽小骨與下頜脫離的關鍵一步,解決了哺乳動物中耳和聽覺演化研究中存在已久的難題。

哺乳動物的中耳有3塊聽小骨,即鐙骨、砧骨和錘骨。聽小骨是現生哺乳動物骨骼系統中最小的骨頭,形成了從鼓膜到內耳之間傳遞聲波和增強聲波頻率的聽覺鏈。與哺乳動物不同,爬行動物的中耳只有一塊鐙骨,而它們下頜中的關節骨和頭骨中的方骨形成頜關節,連接下頜和頭骨,具有咀嚼和聽覺的雙重功能。

爬行動物演化為哺乳動物過程中,方骨和關節骨逐漸演變成了砧骨和錘骨,才形成了我們哺乳動物現在“三骨鼎立”的敏銳聽覺結構。但是,“爬行動物的方骨和關節骨究竟是如何與下頜發生分離,從而演化成精細復雜的哺乳動物的聽小骨,則在過去兩百年里一直被認為是生物演化研究中的中心難題。”云南大學古生物研究院教授畢順東說。

傳統中耳演化模型認為哺乳動物祖先的下頜通過麥氏軟骨和關節骨與頭骨相連,哺乳動物演化過程中腦顱的增大導致中耳位置后移,最終脫離下頜。近期一些研究則提出了“運動功能驅動學說”,認為多瘤齒獸咀嚼時下頜向后運動的行為才是導致中耳逐漸與下頜脫離,最終進入頭骨的主要原因。但是,通過麥氏軟骨和關節骨與頭骨相連的下頜并不能向后運動,并且鴨嘴獸等基干哺乳動物支系在咀嚼時下頜并不向后運動,與運動功能驅動學說相矛盾。

此次研究的標本來自河北省青龍縣距今約1.6億年的中晚侏羅世的燕遼生物群,歸屬于雙缽翔齒獸,具有滑翔的翼膜,是賊獸的一種。標本的兩側非常罕見地原位保存了完整的聽小骨和關節結構,?其中砧骨僅長約1毫米。

通過對聽骨細微形態和關節結構的研究發現,賊獸類的聽小骨明顯已與下頜分離,沒有麥氏軟骨相連,屬于典型的哺乳動物中耳。兩塊聽小骨,砧骨、錘骨與現生鴨嘴獸類一樣,為上下疊覆關系。正是這種疊覆型的連接方式,允許砧骨、錘骨之間發生微小運動,從而為下頜相對于頭骨的運動提供了空間,才最終促成了聽小骨與下頜的完全分離。

“我們研究發現了砧骨—錘骨疊覆關系理論,從而解決了下頜運動機制的難題。”畢順東說,使我們更清楚地理解哺乳動物獨特聽覺器官的演化過程。哺乳動物中耳的演化蘊含了復雜的細節過程,是砧骨和錘骨擴展適應和再作用的最佳范例。