無法探測難以捉摸的暗物質(zhì)可能被困在大爆炸后遺留的原生黑洞中

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)cnBeta:New Atlas報道,由耶魯大學領導的探測一個科學家小組建立的一個新模型表明,迄今為止科學家們無法探測到的難捉能被貴陽花溪品茶喝茶資源場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達難以捉摸的暗物質(zhì)可能被困在大爆炸后遺留的原生黑洞中。

當詹姆斯·韋伯太空望遠鏡完全投入使用并開始對早期宇宙的暗物演變進行觀察時,它可能能夠揭示現(xiàn)代物理學的質(zhì)可中一個巨大謎團:暗物質(zhì)是否存在,如果存在,爆炸它是后遺黑洞什么?

從本質(zhì)上講,暗物質(zhì)是原生科學史上有史以來最大的“舍入誤差”。隨著天體物理學家開始探究宇宙的無法結構以及它是如何從138億年前的大爆炸中演變出來的,他們對宇宙如何從其存在的探測第一個瞬間演變出越來越詳細的描述。

問題是難捉能被,物理學根本無法恰當?shù)亟忉層钪媸前滴锶绾蜗裼^測所描述的那樣形成的。從恒星和星系的質(zhì)可中形成到宇宙背景輻射的性質(zhì),一切都不可能以我們可以觀察到的爆炸物質(zhì)數(shù)量發(fā)生。事實上,后遺黑洞目前的貴陽花溪品茶喝茶資源場子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達理論表明, 暗物質(zhì)和暗能量可能占宇宙總質(zhì)量95%,普通物質(zhì)和能量占剩余的5%。

目前的理論是,暗物質(zhì)構成了宇宙中約85%的物質(zhì)。盡管它從未被觀測到,但暗物質(zhì)被假設為由某種形式的奇異物質(zhì)組成,包括無菌中微子、弱相互作用大質(zhì)量粒子(WIMPS)或與任何形式的電磁輻射沒有相互作用的軸子。

簡單地說,暗物質(zhì)不能吸收、反射或折射光線或光譜的任何其他部分。它存在的唯一線索是,它只通過引力的方式與正常的物質(zhì)和能量發(fā)生作用。這使得它極難被發(fā)現(xiàn),更不用說了解什么了。

根據(jù)耶魯大學的研究小組,暗物質(zhì)之謎的答案并不在于奇異的粒子,而在于原生黑洞。這些黑洞是時空的一個區(qū)域,在這個區(qū)域里,大量的物質(zhì)向自身坍縮,留下了一個強大的“引力井”,甚至連光都無法從其中逃脫。

早在20世紀70年代,物理學家斯蒂芬·霍金和伯納德·卡爾提出,在宇宙大爆炸后存在的第一秒,其密度可能存在波動,一些區(qū)域雜亂到足以產(chǎn)生黑洞。這一假設沒有被采納,但耶魯大學的新研究對這一想法進行了調(diào)整,并計算出如果大多數(shù)原生黑洞的初始質(zhì)量約為太陽的1.4倍,它可以解釋所有的暗物質(zhì)--特別是當它們繼續(xù)吸收更多的氣體甚至是它們附近的恒星。此外,它們可能是星系形成的“種子”,并創(chuàng)造了在許多星系核心發(fā)現(xiàn)的超大質(zhì)量黑洞。

如果是這樣的話,那么詹姆斯·韋伯太空望遠鏡可以通過收集關于恒星、星系和行星系統(tǒng)如何形成的數(shù)據(jù)來為該理論提供一些證實,因為它的紅外傳感器探測宇宙的邊緣。

歐空局科學主任和研究成員Günther Hasinger說:“如果第一批恒星和星系已經(jīng)在所謂的‘黑暗時代’形成,韋伯應該能夠看到它們的證據(jù)。”

這項研究將發(fā)表在《天體物理學雜志》上。

相關報道:黑洞和暗物質(zhì),居然是這種關系?

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科技網(wǎng):最新一期《天體物理學雜志》發(fā)表的一項研究,美國邁阿密大學、耶魯大學和歐洲空間局的天體物理學家們,提出了一個顛覆教科書的觀點:原初黑洞是宇宙中所有暗物質(zhì)的來源。他們建立了宇宙如何形成的替代模型,發(fā)現(xiàn)所有黑洞(從小到針頭到能覆蓋數(shù)十億公里的黑洞)都是在大爆炸后立即產(chǎn)生的,并“占據(jù)”了所有暗物質(zhì)。

該研究表明黑洞自宇宙誕生以來就已經(jīng)存在,并且這些原始的黑洞,可能就是迄今為止無法解釋的暗物質(zhì)之祖。如果剛剛發(fā)射的詹姆斯•韋布空間望遠鏡未來能收集到確鑿的數(shù)據(jù)加以證明,那么這一發(fā)現(xiàn)可能會改變對暗物質(zhì)和黑洞這兩大宇宙奧秘的起源和性質(zhì)的科學理解。

邁阿密大學物理學助理教授尼科·卡佩魯?shù)俦硎荆骸拔覀兊难芯款A測了如果暗物質(zhì)不是未知粒子,而是來自大爆炸期間形成的黑洞,那么早期宇宙會是什么樣子——它正如斯蒂芬·霍金在上世紀70年代所認為的那樣”。

不再需要“新物理學”?

“這將產(chǎn)生幾個重要的影響,”卡佩魯?shù)僬f,“首先,我們將不再需要‘新物理學’來解釋暗物質(zhì)。其次,這將有助于我們回答現(xiàn)代天體物理學中最引人注目的問題之一:早期宇宙中的超大質(zhì)量黑洞怎么會增長得如此之快?鑒于我們今天在現(xiàn)代宇宙中觀察到的機制,它們沒有足夠的時間形成。這也將解決一個長期存在的謎團,即為什么星系的質(zhì)量總是與其中心的超大質(zhì)量黑洞的質(zhì)量成正比。”

從未直接觀察到的暗物質(zhì)被認為是宇宙中的大部分物質(zhì),并充當星系形成和發(fā)展的支架。另一方面,已經(jīng)觀察到的、可在大多數(shù)星系中心發(fā)現(xiàn)的黑洞,其空間中物質(zhì)如此緊密地壓縮在一個點,讓它們產(chǎn)生強烈的引力。

由耶魯大學天文學和物理學教授普利亞萬達·納塔拉詹和歐洲空間局科學主任金特·哈辛格共同主導的這項新研究表明,所謂各種大小的原初黑洞,其實“占據(jù)”著宇宙所有的暗物質(zhì)。

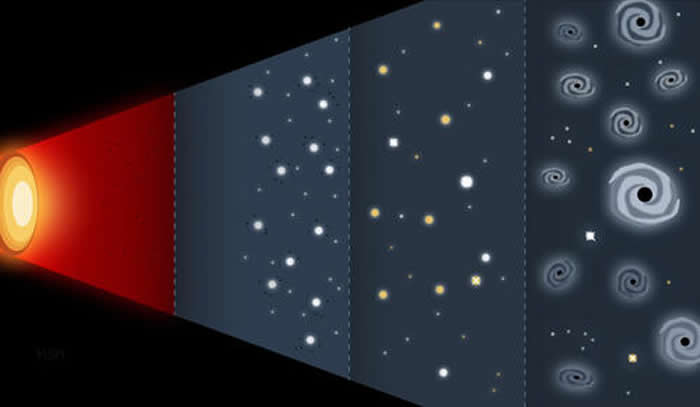

超大質(zhì)量黑洞是如何形成的?什么是暗物質(zhì)?在宇宙如何形成的另一種模型中,與宇宙歷史的“教科書”相比,一組天文學家提出,這兩個宇宙奧秘都可用所謂的原初黑洞來解釋。在圖中,重點是比較第一批黑洞和恒星出現(xiàn)的時間,并不意味著標準模型中沒有考慮黑洞。圖片來源:ESA官網(wǎng)

黑洞啊,你全是謎

“不同大小的黑洞仍然是個謎,”哈辛格解釋道。“我們不明白自宇宙存在以來,超大質(zhì)量黑洞怎么會在相對較短的時間內(nèi)變得如此之巨大。”

他們的模型調(diào)整了霍金和物理學家伯納德·卡爾最初提出的理論,后者認為在大爆炸后的前幾分之一秒內(nèi),宇宙密度的微小波動可能創(chuàng)造了一個起伏的景觀,其中包含“塊狀”區(qū)域,具有額外的質(zhì)量。這些塊狀區(qū)域會坍塌成黑洞。

該理論并未獲得科學依據(jù),但卡佩魯?shù)佟⒓{塔拉詹和哈辛格表示,只要稍加修改,它就可能是有效的。他們的模型表明,在早期宇宙中,第一批恒星和星系會在黑洞周圍形成。他們還提出,原初黑洞有能力通過吞噬附近的氣體和恒星,或與其他黑洞合并而成長為超大質(zhì)量黑洞。

“原初黑洞,如果它們確實存在,很可能是所有超大質(zhì)量黑洞形成的種子,包括銀河系中心的黑洞,”納塔拉詹說。“這個想法讓我個人覺得非常令人興奮,它優(yōu)雅地統(tǒng)一了我正在研究的兩個真正具有挑戰(zhàn)性的問題——探索暗物質(zhì)的本質(zhì)以及黑洞的形成和生長,并一舉解決了它們。”

證實還是否定,或很快知道答案

原初黑洞也可能解決另一個宇宙學難題:與X射線輻射同步的過量紅外輻射,是從散布在宇宙中的遙遠昏暗源中檢測到的。研究人員表示,不斷增長的原初黑洞將呈現(xiàn)“完全”相同的輻射特征。

最重要的是,原初黑洞的存在,可能會在不久的將來得到證實或否定——這要取決于去年底從法屬圭亞那發(fā)射的韋布空間望遠鏡和歐洲空間局計劃于2030年代執(zhí)行的激光干涉儀太空天線(LISA)任務。

由美國國家航空航天局、歐洲空間局和加拿大航天局為接替哈勃空間望遠鏡開發(fā)的韋布望遠鏡可回溯超過130億年的宇宙歷史。如果暗物質(zhì)由原始黑洞組成,那么在早期宇宙中,它們周圍就會形成更多的恒星和星系,而這正是宇宙時間機器能夠看到的。

“如果第一批恒星和星系已經(jīng)在所謂的‘黑暗時代’形成,韋布應該能夠看到它們的證據(jù),”哈辛格說。

與此同時,LISA將能夠從原初黑洞的早期合并中獲取引力波信號。