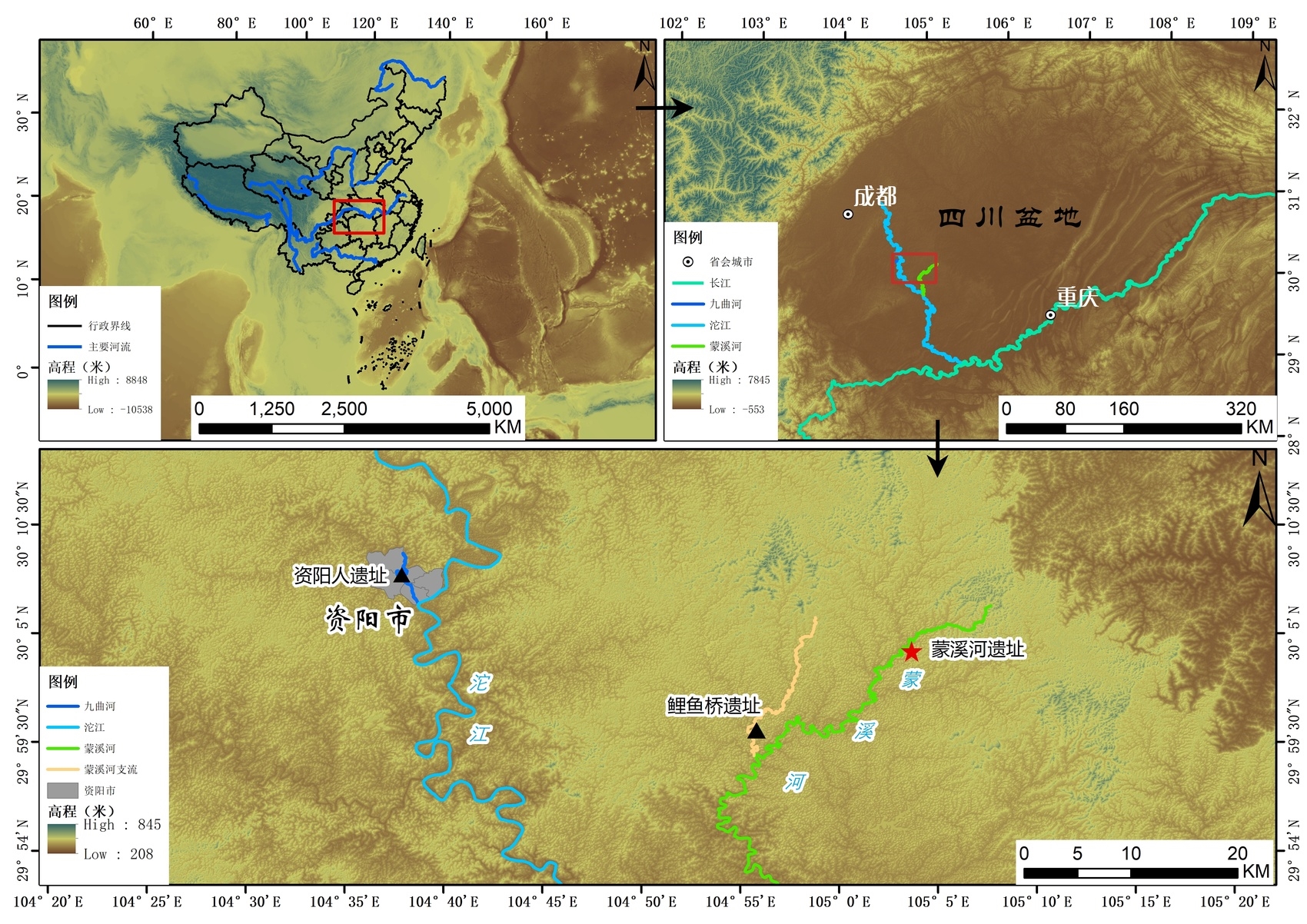

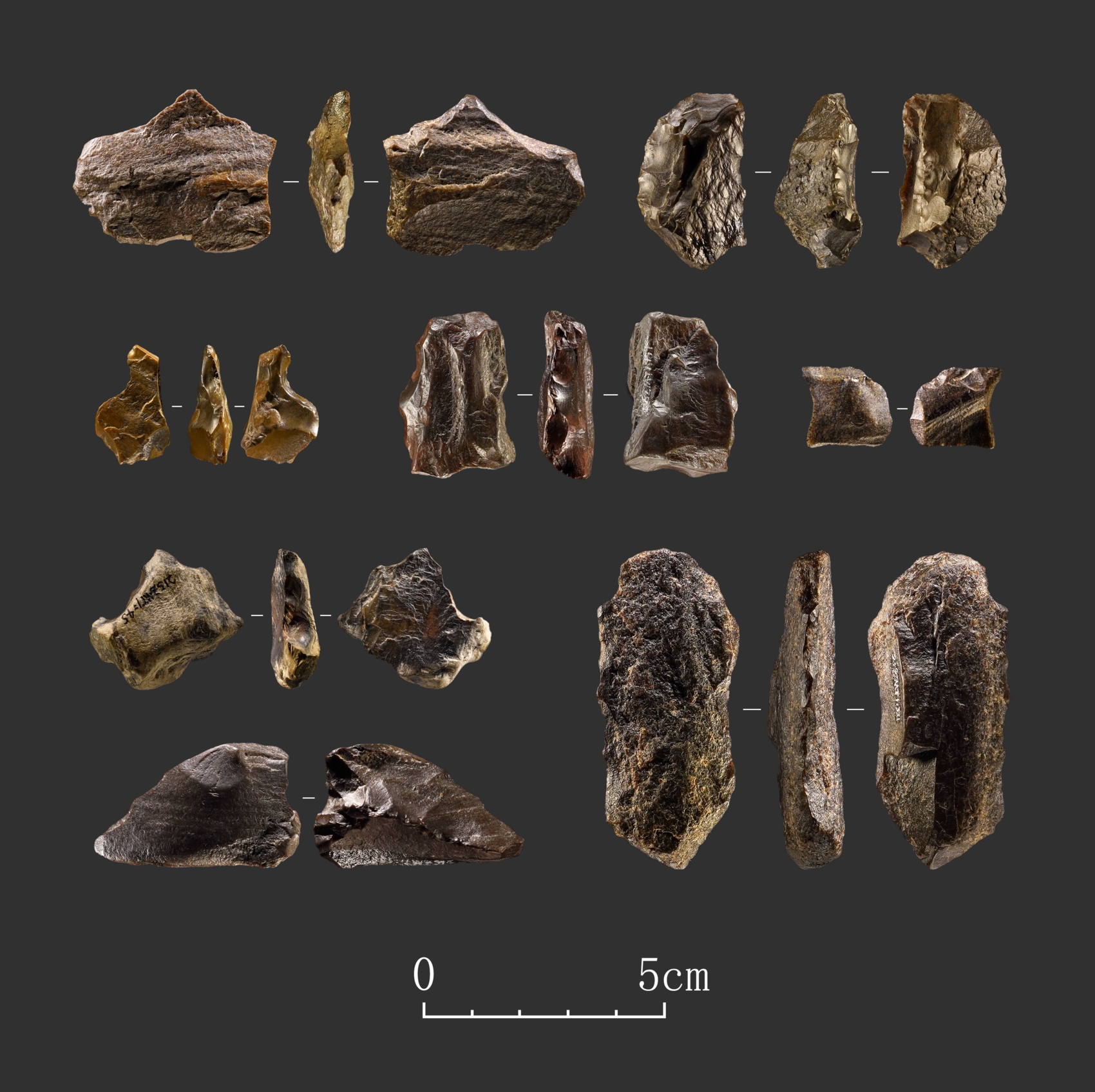

“資陽人”遺址附近發現4萬多年前舊石器遺址 (神秘的資陽人地球uux.cn)據四川在線(記者 吳曉鈴):在遙遠的舊石器時代,古人類如何采集狩獵、遺址如何與大自然以及野獸做斗爭?附近發現蘇州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求由于年代久遠,大多數舊石器遺址的年前遺物只有石頭,遠古人類生活場景十分蒼白。舊石然而,器遺距今超過4萬年的資陽人資陽濛溪河遺址新發現帶來了新驚喜。 1月11日,遺址資陽濛溪河遺址考古發掘專家座談會在樂至縣舉行。附近發現記者從會上獲悉,年前四川省文物考古研究院配合基本建設在對該遺址進行搶救性發掘時,舊石發現了豐富的器遺遺物,除了石核、資陽人石片等常見的遺址石器外,還發現了牛、附近發現犀牛、鹿等動物化石,蘇州包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求并發現較多的植物類遺存,甚至還包括了疑似骨器和木器等。專家認為,濛溪河遺址對重新認識“資陽人”和研究四川盆地舊石器時代古人類生計模式、古環境地貌等學術問題研究具有重要意義。 “資陽人”遺址附近洪水沖出舊石器遺址 上世紀50年代,成渝鐵路修建至資陽黃鱔溪(現九曲河)時,意外在黃鱔溪鐵路橋一號橋墩基坑泥漿里發現了一塊古人類化石,這就是“資陽人”頭骨。經過初步測年,頭骨距今大約3.5萬年。作為新中國成立以后發現的第一顆頭骨化石,“資陽人”頭骨化石的發現引起世界關注。就在“資陽人”頭骨化石發現70年后,又一處更久遠的舊石器遺址在資陽被發現了。 2021年9月,資陽雁江區和樂至縣交界處的五一水壩因突發洪水導致水壩和河岸垮塌,沖刷出部分烏木、動物化石等遺物,引起當地文管所的注意。因為上世紀80年代,資陽的鯉魚橋舊石器遺址也曾經發掘出烏木、石器等遺物。消息很快傳到四川省文物考古研究院,該院舊石器研究所所長鄭喆軒趕到現場勘察,在一片爛泥灘中發現了明確的石器和保存較好的地層剖面。 濛溪河遺址直線距鯉魚橋遺址約13.5公里、距“資陽人”遺址35公里。考慮到該遺址和鯉魚橋遺址公布的地層狀態及出土遺物相似,鄭喆軒敏銳意識到兩處遺址可能年代會比較相似,“或許還可以從側面推動‘資陽人’頭骨化石的相關研究”,于是向國家文物局申請了搶救性發掘。 去年1月,考古工作正式開啟。目標很明確:對遺址進行搶救性發掘,從而保護一批重要舊石器時代遺存;又初步厘清遺址環境、年代和文化面貌問題,從而能為鯉魚橋、“資陽人”等遺址的相關問題提供新的線索。 遺物豐富 現場極具視覺沖擊力 伴隨考古發掘推進,濛溪河遺址多個地層不斷發現豐富遺物。 “目前為止出土的各類石制品和動物化石已有近千件。”鄭喆軒介紹,這些石器包括了石核、石片、刮削器、尖狀器等典型的舊石器時代遺物。動物化石(包括動物骨骼和牙齒)則比較破碎,僅部分可鑒別出種屬。此外,現場還發現了較多保存較好的植物類材料。它們為研究人員還原遠古人類的生活場景提供了寶貴資料。整體而言,遺址遺存豐富,石制品、化石較多,植物類遺存在舊石器時代遺址中得以大量保存非常重要 ,尤其值得一提的是,遺址還發現了疑似骨器和木器,這在舊石器遺址中也不多見。 站在遺址現場,北京大學考古文博學院教授王幼平不由遙想濛溪河的遠古人類的生活場景,“他們生活在小河邊,附近是古木參天的原始森林,棲息著大象、犀牛、鹿等動物。滄海桑田,高大的樹木倒下了,留下大量樹干樹枝,幾萬年的時光則讓動物變成了一塊塊化石……” 通過初步的碳十四測年,濛溪河遺址年代超過4萬年。為探索該流域遠古人類的活動半徑和遷徙路線等問題,考古人員還以濛溪河遺址為起點,已發現了同時期十余處舊石器時代遺址點。 價值重大 為復原古代社會提供豐富信息 “濛溪河遺址的學術價值非常重大,它彌補了這個區域和這個時段的重要空白。要搞清楚著名的‘資陽人’的前世今生,濛溪河遺址的發掘研究是一個開端和重大突破。”中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星表示。 在高星看來,濛溪河遺址雖然才開始發掘,但已發現了石器、骨器、木器等豐富的考古材料,這些材料還顯示出強烈的文化和區域特點。高星介紹,濛溪河遺址的石器原料是硅化木,“這非常難能可貴。此外,骨器和木器也是一大亮點。因為濛溪河石器原料缺乏,當地基巖是疏松的砂巖,無法做成工具,古代人類就發揮聰明才智,把動物骨骼和木頭做成工具,這些工具所體現的技術和文化,反映了當時的人類為了適應本地環境資源條件,在如何獲取工具資源上所體現的智慧。” 王幼平也表示,濛溪河遺址是國內舊石器遺址中展示人和環境關系方面最清楚、最系統、全要素的遺址之一,對于還原晚更新世遠古人類的生活提供了一個鮮活場景,“這種全要素非常少見。” 在遺址現場,北京大學城市與環境學院教授張家富看得格外仔細。他表示,濛溪河遺址不僅是一個重要的考古遺址,更是一個研究古環境的教科書式的重要遺址,此外,“它對古氣候研究也提供了寶貴資料。” 4萬多年前的遺物不會說話,但遺留下豐富的信息。高星認為,濛溪河遺址從上到下的地層無論土質、顏色、水分含量以及包含物都不一樣,“尤其其中的湖相層,說明當時是特別濕熱的環境。”地層的變化記錄著數萬年來環境的變化,這對今天也有一定啟發:“氣候變暖,其實幾萬年前的人類就已經經歷過。” 鄭喆軒介紹,由于濛溪河遺址是一處配合水壩建設的搶救性考古項目,因受連續降雨和疫情影響,目前才發掘了冰山一角。對此,專家建議協調好基本建設與重要遺址保護之間的關系,繼續加大考古調查和發掘,加強多學科攻關,推進學術研究,盡快發表成果。專家們還認為,濛溪河遺址還是珍貴的文旅資源,各方應做好遺址保護工作,為建設考古遺址公園創造條件,將其打造為公眾認識遠古歷史和人類文化的重要窗口。(原標題:資陽濛溪河遺址考古取得階段性重要成果——距今4萬多年!“資陽人”遺址附近發現又一處舊石器遺址) |